突然ですが、1月27日(旧暦)は、日章旗の制定記念日なんだそうです。

明治3年1月27日に郵船商船規則として「日の丸」が制定されたのです。 国旗や

国歌は、戦前、戦中と違って 今や、オリンピックなどスポーツ大会の表彰式で体

験するばかりとなりましたが、国旗や国歌はどのように決まってきたのかちょっと

見てみました。

ノルディックW杯長野で(2018年)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

古くから、旗印や馬印としての旗、幟はありましたが、国家を統一した旗という

概念には今一つ薄かったようです。ところが、薩摩藩での外国交易が盛んになるに

したがって、外国船との区別を明確とする必要が生じることとなり、日本を表す旗

印「日本国惣船印」をどうするか・・となり、薩摩藩主島津斉彬、幕府海防参与徳

川斉昭らの進言によって、「日の丸」の幟を用いることになり、1854年8月2日(嘉

永7年)、老中阿部正弘により布告されたとありました。 すなわち、もともとは

船舶用の国籍標識(惣船印=そうふなじるし)として導入されましたが、その後に

船舶用に限らず国籍を示す旗として一般化したとあります。

旗印・馬印例

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

このように、明治3年に国旗として制定されましたが、「国旗」としての法的な

裏付けがなく、法律としては存在していないまま、何度も議会に上程されるも会期

終了や、衆院解散などによりそのままになったまま、終戦になり占領下において

日章旗は掲揚が禁止されるなど日の目を見ない存在となっていました。

そのうち平成に入って、日教組などから入学式や卒業式で日章旗掲揚、国歌斉唱

に係わる反対運動が頻発し一般にも議論が拡散され、とうとう(ようやく)平成11

年(1999年)に至って、国旗及び国家に関する法律(国旗国歌法)が公布され、正

式に国旗として定められたというのですね。いろんな経緯があるものですね。

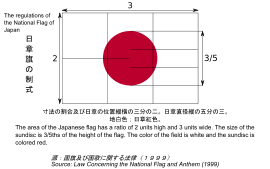

国旗の規格

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

ついでといっては何ですが、国歌「君が代」については、当ブログの2014.8.12

「君が代」に記事アップしていまして、こちらは明治26年8月12日に制定されてい

ますが、ブログ記事から一部を引用してコピペしました。

『・・つまり、国歌の必要性は先ず何よりも外交儀礼の場において軍楽隊が演奏す

るためのものから始まるのです。 歌詞の出典は古今和歌集巻七賀歌巻頭歌に、読

人しらずとしてある、“わが君は、千代に八千代にさざれ石の・・”の歌を改作し、

“我が君” を “君が代” と直したものであるという。

明治4年、横浜駐屯の英国軍楽隊長ウイリアム・フェントンが、国歌の制定を日

本政府に建議した とあり、時の砲兵隊長大山巌(後の陸軍元帥)が一任され、先

の古今和歌集から改作したものをフェントンに渡し、作曲を依頼したとあります。

しかし、この曲は、あまりにも難しく馴染めないので、明治8年海軍軍楽隊長の

発議に基づき、明治13年、宮内庁 林廣守 の選定したものが良いということとな

った。 しかし、これも、ちょっと雅楽的であったために、たまたま招聘していた

ドイツ人のフランッ・エッケルに洋学式の伴奏を付けてもらったのが今のものなん

だそうです。』 『この“君が代” は、いろんな場で演奏されることとなり、

1893年(明治26年)8月12日には文部省が “君が代” 等を収めた「祝日大祭日

歌詞竝樂譜」を官報に告示(制定)しました。 作詞:古歌、 作曲:林廣守と

して掲載されました。』

ということで、国旗、国歌とも1999年(平成11年)に国旗及び国歌に関する法律

で正式に制定されたのでした。ずいぶん最近のことと驚きましたが、ようやくきち

っと整理されたということなんですね。

懐かしいテレビ番組のようです。

桜井よしこ氏日の丸の由来を語る