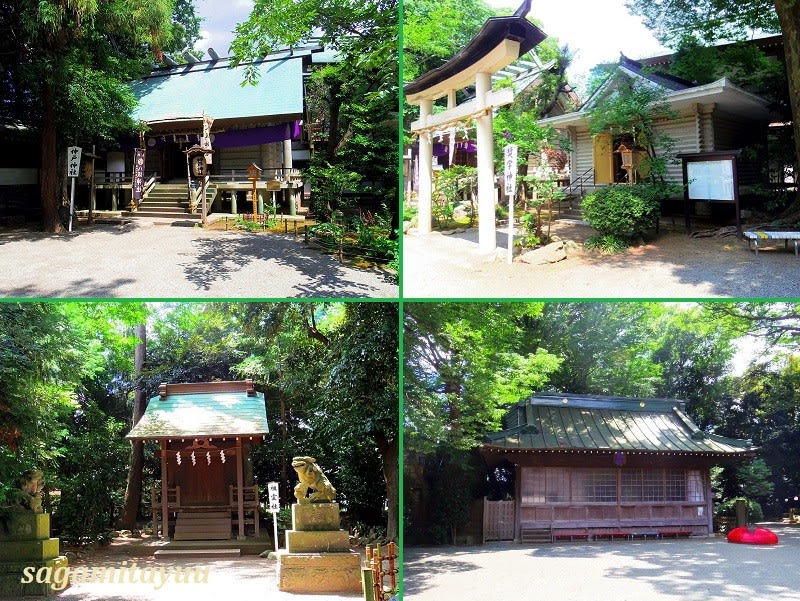

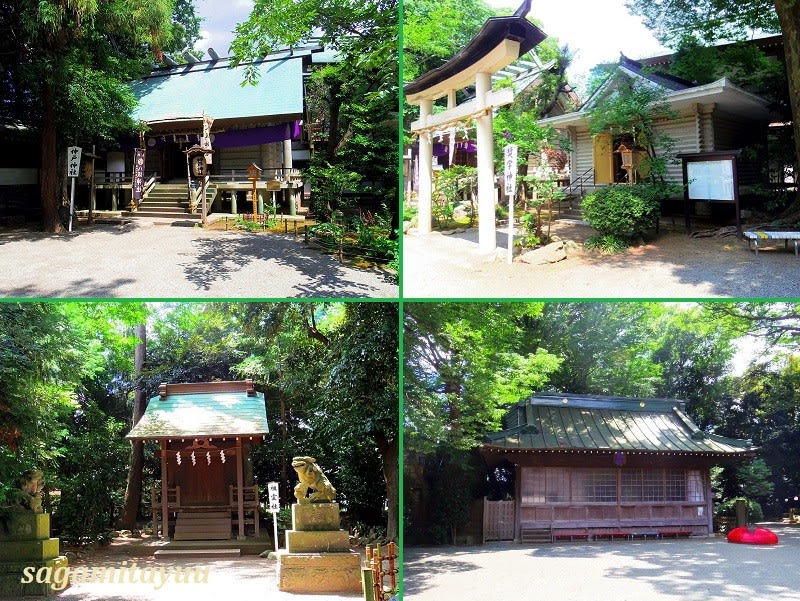

「相模国五社」は一之宮が「寒川神社」、二之宮が「川勾神社」、三之宮が「比々多神社」、四之宮が「前鳥神社」、五宮格が「平塚八幡宮」である。相模五社とは毎年5月5日に往古神領であった大磯町国府本郷の神揃山(神集山)で行われる「国府祭」に参加する相模国の一宮から四宮、そして五宮格の「平塚八幡宮」の五社を指す。奈良・平安時代には都から派遣された国司はその国の有力な相模国五社を参り、平和と繁栄を祈った。相模五社の一つで四之宮の「前鳥神社」は平塚市四之宮に鎮座している。創建年代は不詳。延長5年(927)の「延喜式神名帳」には相模国の延喜式内社十三社の内の一社と記載されている。神社名の「さきとり」は平安以前の古い地名で相模川河原に接する自然堤防の南端で地形名から起こったと言われている。奈良時代の天平7年(735)の「相模國封戸租交易帳」には「大住郡埼取郷」として記載されている。となると千百年以前に当社は存在していたことになる。所在地名の「四之宮」は当社に因む。江戸時代までの「社号は「左喜登利」、「埼取」、「前取」であったが、現在は「延喜式神名帳」に基づき「前鳥」を社名とした。現在も拝殿内の扁額には「左喜登利神社」、西鳥居前の社号石碑では「前取神社」の表記が使用されている。主祭神は菟道稚郎子命、大山咋命、日本武尊である。鎌倉時代には幕府の崇敬を受け、建久3年(1192)、源頼朝公夫人政子の安産祈願にあたり神馬の奉献があり、建暦2年(1212)に幕府は当社を将軍家祈祷所とした。近世に入ると関東八ヶ国の領主となった徳川家康公は天正19年(1591)、当社に武運長久祈願のために朱印地十石を寄進、併せて社地2千百余坪を除地として加護した。旧社格は郷社。古くより「前鳥さん」とも呼ばれている。約7千㎡近い社地を有し境内は「一の鳥居」から「二の鳥居」が続き傍に「鐘楼」があり、その参道先正面に流造り「本殿」がある。本殿の右には「神戸神社」、「奨学神社」、社務所と研修殿がある。参道に左側には祖霊社、弟橘姫命、近藤雪竹書碑、萩原夏江と川戸飛鴻句碑がある。(2207)