釣り雑誌を主宰する若林輝さんが居住する街なかの川を観察した『武蔵野発 川っぷち生きもの』(山と渓谷社、2022.1)を読む。冒頭のカラー写真がリアルで美しい。その後は白黒写真であるのが惜しい。編集人らしく装丁もイラストも、もちろん画像にも愛情がこもっている。

どこでも見られるような三面がコンクリートで固められた川にも生きものがたくましく生きているのを掘り起こしていく好奇心が静かに波打つ。著者が何気ない河川に興味を持ち始めたのは、河原に散乱するコサギの白い羽だった。ミステリーはここから始まる。

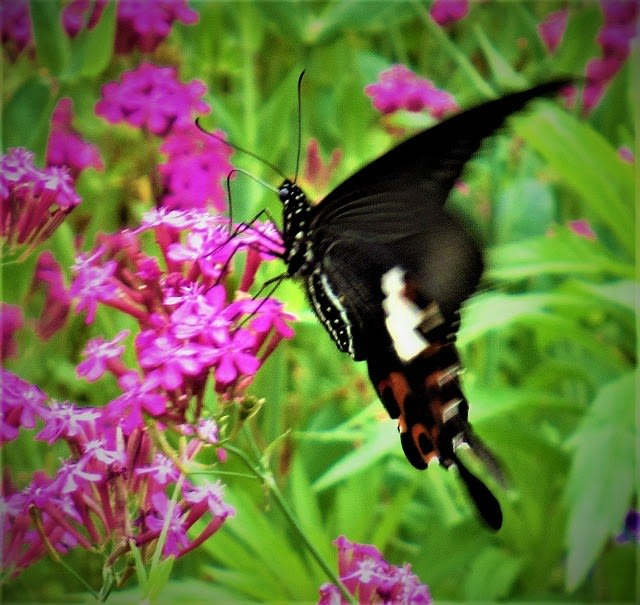

著者の専門は魚ではあるけれど、当然生態系としての川を見るには、植物・昆虫・水生昆虫・野鳥へと視界が広がっていく。

著者は、「川っぷちを歩いて気づいたことがある。川は生きものたちにとって水飲み場であり、狩り場であり、棲家であり、休憩所であり、回廊である……ということだ。それは長い間、魚を釣ったり捕ったりしていても気づくことのなかった視点だった」と、吐露している。

つまり、「憩いの<景観>でしかなかった川が、実は知られざる<野生の王国>なのだ」ということにたどりつく。「この視点の転換は、ちょっと感動的だ」と言い切る。その最たるものが終章の「川ミミズ」との出会いということになる。

川ミミズのことはまだ未知の分野だという。その観察には著者のマニアックなアタックが発揮されている。それを冒頭のコサギの死体と対比している構成がまた心憎い。こうして、著者は、この観察で学んだことは、「身近な川に暮らす生きものの存在を感じること」「生き物同士のつながり」の発見だった。