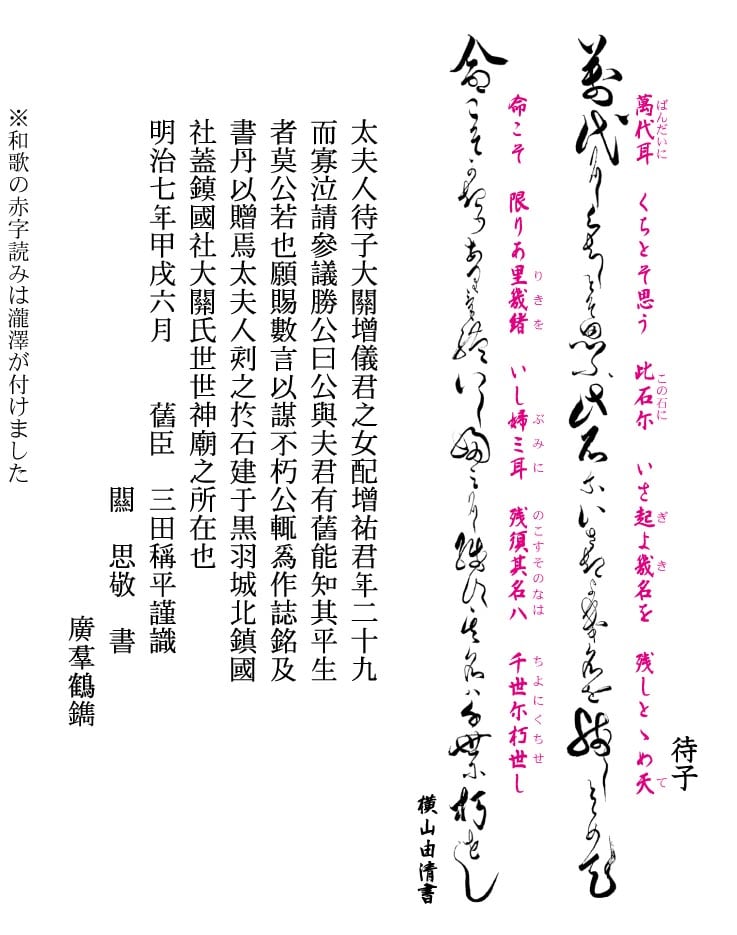

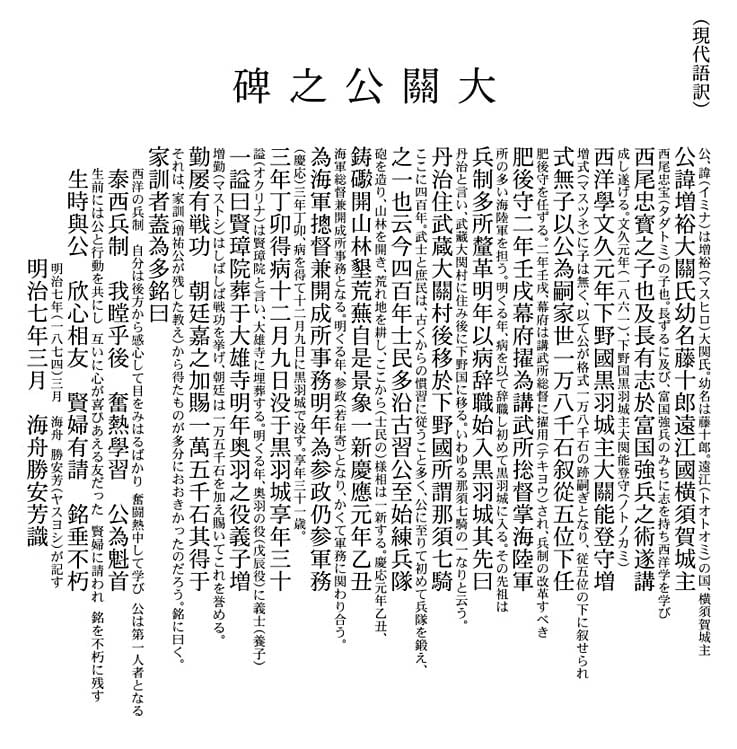

前回、石碑画像のみ掲載しました村野正徳先生碑の銘文清書が終わりましたので掲載しました。林学斎の撰文だけに、楽しく読むことが出来ました。読み下し中に、辞書を引いても判らない所があるかもしれませんが、それを約すと長くなってしまいますので省略しました。本当は、ここに語彙説明が付いているのですが、それをも掲載すれば良いのでしょうがそうすると全体の画面が小さくなってしまい、読むのに難儀しますので仕方ないと思っています。特に「恬熙偸安」の前後を含めての箇所は、漢文が始めての人には難儀するでしょうがお許し下さい。「哀毀過禮」は、辞書にあるかもしれません。なお、「稚然」の「稚」の文字はここへ書き記した面白い、文字形になています。決して、私の間違いではありませんので、念のために。

今週末は11月最後で日取りが悪く、仕事の関係で土・日と仕事があり石碑調査に出かけられません。来週は、暫くぶりに栃木県佐野市の田沼方面に行こうと思っています。それにしても、今週から本来の冬の寒さになりました。拓本採りにまた難儀する季節到来です。