この映画は、

佐賀県の唐津を舞台としており、

唐津市民の“熱い想い”なくして誕生しなかった作品である。

映画館のない唐津市には、

「唐津シネマの会」というものがあり、

定期的に映画の上映会を開催している。

「唐津シネマの会」では、これまで、

メンバーにファンの多い大林宣彦監督作品の

『この空の花-長岡花火物語-』(2012年公開)

『時をかける少女』(1983年公開)

『22才の別れ』(2007年公開)

などを上映してきたが、

2015年3月に『なごり雪』(2002年公開)を上映する際、

大林監督を招いて、上映後にティーチインを開催した。

大林監督は、その際、40年前に書かれた『花筐』のシナリオを持参する。

壇一雄の小説を原作とするこのシナリオは、

大林監督に依頼されて桂千穂(1929年生まれの男性脚本家)が書いたものであったが、

諸事情で映画制作が実現せず、長い間眠っていたものであった。

造本もされていないそのシナリオを、

大林監督は「唐津シネマの会」に渡して帰ったという。

そのシナリオを読んだ「唐津シネマの会」のメンバーたちから、

「ぜひ映画化しましょう」

との声が上がり、

製作推進委員会が発足し、

募金や、ふるさと納税を通じて、撮影資金として1億円を集めたのだ。

2016年7月に制作発表が行われ、

窪塚俊介、満島真之介、長塚圭史、常盤貴子などが出演することが決定。

同年8月よりロケがスタートし、

虹ノ松原や西の浜海水浴場など、唐津市内を中心に約40カ所で撮影された。

当初、2017年初夏の上映を予定していたが、

大林監督の病気(肺がん)などで編集が遅れ、公開日が延び、

2017年12月になって、やっと公開され始めたのだった。

大林宣彦監督は、私の好きな監督で、

特に、尾道を舞台とした

『転校生』(1982年公開)

『時をかける少女』(1983年公開)

『さびしんぼう』(1985年公開)

の“尾道三部作”や、

福岡県の柳川市を舞台にした『廃市』(1983年公開)

香川県の観音寺市を舞台にした『青春デンデケデケデケ』(1992年公開)

北海道の小樽を舞台にした『はるか、ノスタルジィ』(1993年公開)

大分県の臼杵市や佐伯市などを舞台にした『なごり雪』(2002年公開)

など、

所謂「ふるさと映画」といわれる作品群を愛していた。

その町の伝統や歴史を題材にした、

情緒的でありながらファンタジックな物語は、

私を魅了し続けていた。

ところが、2011年の東日本大震災以降の作品、

『この空の花 -長岡花火物語』(2012年公開)

『野のなななのか』(2014年公開)

には、若干の違和感を抱いてしまったのだ。

「反戦」「反原発」のメッセージ性が強くなり、

“大林宣彦ワールド”感はあるものの、

なんだか無理をしているような印象があったのだ。

九州以外の方はご存じないかもしれないが、

大林宣彦監督は、かつて、九州電力のTVCMに出演し、

原子力発電を推進するような役目を担っている一時期があった。

それが東日本大震災以降は「反原発」の立場を強調するようになったのだが、

それは、回心したようにも転向したように見え、

一部の人々からは、その部分が批判の対象にもなっていた。

過剰なメッセージ性は、後ろめたさの裏返しようにも見え、

昔のように手放しで褒め称えることができないでいた。

そこへ、私の住む場所からさほど遠くない唐津を舞台にした、

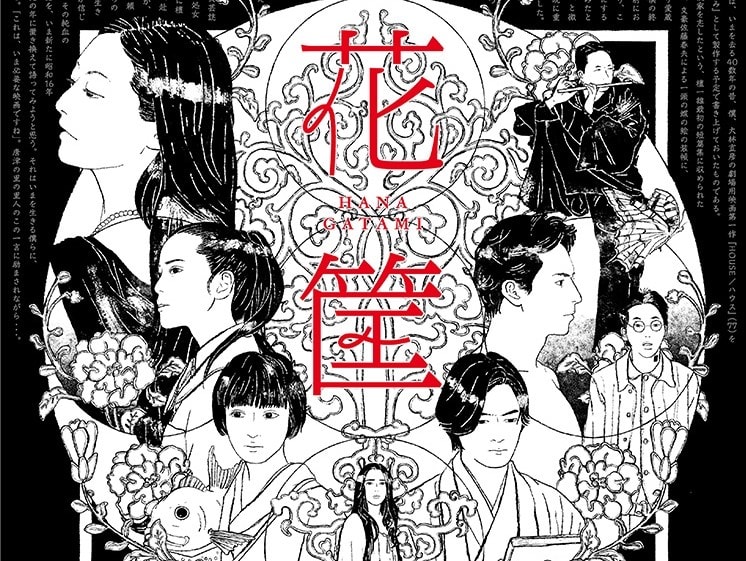

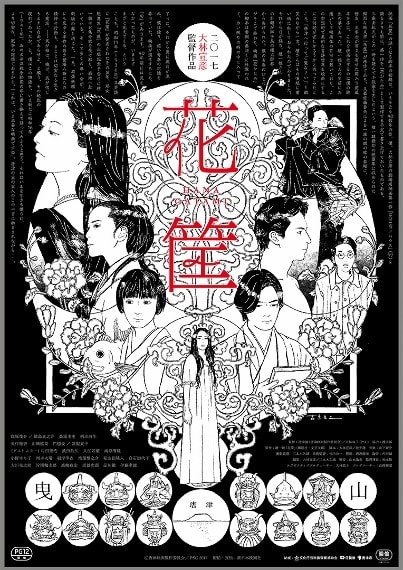

“戦争三部作”の最終作となる映画『花筐 HANAGATAMI』である。

映画は見なければ何も言えない。

期待半分、不安半分で、映画館へ足を運んだのだった。

1941年の春、

17歳の榊山俊彦(窪塚俊介)は、

アムステルダムに住む両親の元を離れ、

佐賀県唐津に暮らす叔母(常盤貴子)の元に身を寄せることになった。

新学期を迎え、

アポロ神のように雄々しい美少年の鵜飼(満島真之介)、

虚無僧のような吉良(長塚圭史)、

お調子者の阿蘇(柄本時生)ら学友を得て、

“勇気を試す冒険”に興じる日々を送っていた。

肺病を患う従妹の美那(矢作穂香)に恋心を抱きながらも、

女友達のあきね(山崎紘菜)や、

千歳(門脇麦)とも仲が良く、

“不良”なる青春を謳歌している。

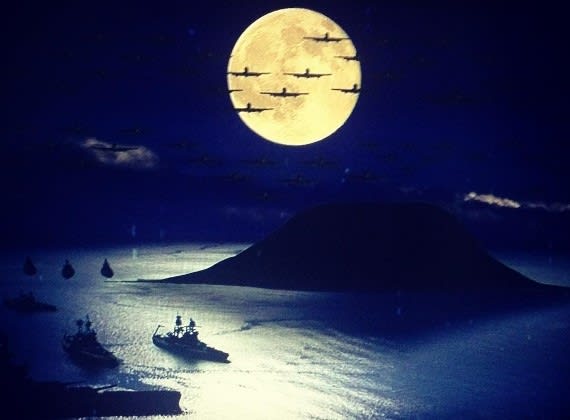

しかし、

我が「生」を自分の意志で生きようとする彼らの純粋で自由な荒ぶる青春のときは儚く、

いつしか戦争の渦に飲み込まれてゆく。

「殺されないぞ、戦争なんかに!」

俊彦はひとり、仲間たちの間を浮き草のように漂いながら、

自らの魂に火をつけようとするが……

映画を見終え、

〈大林宣彦の後期の最高傑作だ!〉

と思った。

『この空の花 -長岡花火物語』や『野のなななのか』にあった過剰なメッセージ性が薄れ、

程良い抒情性と、

『HOUSE ハウス』(1977年)などの初期作品にあったポップな映像が合致し、

大林宣彦独自の世界を創り上げていたからだ。

一般の人から見れば、

この『花筐 HANAGATAMI』に“唐津ふるさと映画”の片鱗を見つけるのは難しいだろう。

かつての「ふるさと映画」にあった、その土地らしさを感じさせる映像は少なく、

「素材が唐津」というだけで、

撮られた唐津の映像は、合成されたり着色されたりして、

人工的な装飾が施されている。

唐津で生まれ育った樋口尚文(映画評論家・映画監督)でさえ、

そんな次第で、これは唐津の「古里映画」というかたちを成立上の名目としているが、舞台が長岡の時も、芦別の時もそうであったように、まるでここに唐津的なる匂いが無いところがあっぱれだった。小学校時代まで唐津で生まれ育った私が言うのだから間違いない(ちなみに、癌が発覚した大林監督に奇跡の新薬をもたらしたのは、私が生まれた病院なのである!)。何もきかずに観ていたら、到底これが唐津を舞台にしているとは気づかないだろう。確かに松原は出てくるし、曳山も出てくるし、あの唐津市民にはなじみ深い浜からのぞむ島の画も(実際の地理関係を無視してまでも)頻出する。けれども、ここに出てくるのはどこでもないどこか、いつでもないいつかの吸血鬼たちが棲む「唐津の・ような街」であって、大林宣彦は「古里映画」は撮るよとは言いつつも、「ご当地映画」を撮るとはひとことも言っていないわけである。

と述べているほどなのだ。

だから、この映画に募金やエキストラで協力した唐津市民の方々が見ても、

期待した映像を見ることはできないかもしれない。

だが、私は、この『花筐 HANAGATAMI』のほとんどすべてのシーンで、

かつての「ふるさと映画」「ご当地映画」をビシバシと感じてしまった。

なぜなら、この映画に映し出された風景の中に、

私自身が訪れ、佇んだことが何度もあったからだ。

白塗りした兵隊が行進する滝は、

「見帰りの滝」。

若者たちがピクニックに行った場所は、

「名護屋城跡」。

「母の島」という名の島が、この映画では何度でも映し出されるのだが、

この島は、「高島」。

「高島」には「宝当神社」があり、宝くじに関してご利益のある神社として有名で、

宝くじファンの聖地とも呼ばれている場所だ。(ほんまかいな)

そして、きわめつけは、この棚田。

「高島」と同様、この棚田の映像は本作に何度も出てくる。(予告編でも見られるので要チェック)

ここは、八幡岳の麓から中腹にかけて広がる「蕨野の棚田」で、

これまで、このブログ「一日の王」でも何度も登場している。

八幡岳登山では、一般の人は池高原から往復するだけだと思うが、

麓(蕨野にある交流広場)から登るルートがあり、

このルートは「蕨野の棚田」を見ながら登れることができる。

これまで、福岡組、長崎組の方々計11名で登ったことがあるし、

悟空さんやうすきハッピーリタイアメントさんを招いて「ランチ付き花ハイキング」をしたときも、この「蕨野の棚田」を訪れた。

この棚田は私の大好きな場所なので、

本作で何度も見ることができてとても嬉しかった。

私は長崎県の佐世保市で生まれ育ったが、佐賀県に住んで30年近くが経つ。

ガイドブックに載っているような山はすべて登ったし、

唐津方面にもよく出掛ける。

かつて所属していた山岳会も「からつ労山」であったし、

唐津の島や名所旧跡にも多く訪れている。

だから『花筐 HANAGATAMI』に映し出される風景はすべてが懐かしく、

風景に加工が施されていても、私にとってはまさに「ご当地映画」になっていたし、

ポップで極彩色の映像でありながら、情緒も感じ取ることができたのである。

最近の映画は、リアルさがより求められて、

いかに実物に近づけているかが評価の基準になったりしている。

しかし、大林宣彦監督の「戦争三部作」は、

いや、『花筐 HANAGATAMI』はより顕著に、

映画は絵空事、映画は嘘で創る芸術ということが徹底されているような気がした。

風景も合成されたり着色されたりして、

素材の原型が判らないくらいに加工されているが、

登場人物も嘘で装飾されている。

特に、男優は、役の年齢よりも実年齢の方がかなり高い。

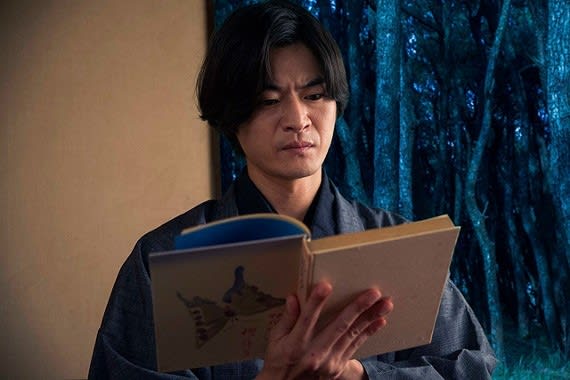

17歳前後の学生の役なのだが、(2017年12月現在)

榊山俊彦(僕)を演じた窪塚俊介(1981年11月6日生まれ)は36歳、

鵜飼を演じた満島真之介(1989年5月30日生まれ)は28歳、

阿蘇を演じた柄本時生(1989年10月17日生まれ)は28歳、

吉良を演じた長塚圭史(1975年5月9日)は42歳。

普通に見れば、まったく十代の学生には見えない。

長塚圭史にいたっては42歳だから、もう中年である。(笑)

これが、映画を見ているときは、それほど違和感を抱かせないのだから摩訶不思議。

演劇では、普通に60代70代の女優が少女を演じたりしているが、

映画でここまで役の年齢と実年齢が離れていることは珍しい。

まさに“大林マジック”というべきものであろう。

ことに、長塚圭史が演じた吉良は、

長塚圭史以外には考えられないほどにハマっていたし、

その陰鬱な雰囲気、気難しさは、実年齢が十代の俳優にはけっして出せない味があった。

『ゲロッパ!』(2003年)以来の夫婦共演となる長塚圭史の配偶者・常盤貴子は、

榊山俊彦(窪塚俊介)の叔母の役で出演しているが、

少年たちの憧れの存在として、その美しさは際立っていた。

『だれかの木琴』(2016年)のレビューでもその美しさを褒めたと思うが、

本作での彼女の美しさ妖艶さは「筆舌に尽くし難し」といった感じであった。

常盤貴子を見るだけでも、この映画は“見る価値のある映画”と言える。

肺病を患う従妹の美那を演じた矢作穂香、

女友達のあきねを演じた山崎紘菜、

千歳を演じた門脇麦も、

それぞれに美しく、好い演技をしていた。

先程も少し述べたが、

大林宣彦監督は、肺がんを患っており、

『花筐/HANAGATAMI』のクランクイン直前、

ロケ地・佐賀県にある唐津赤十字病院で、

「肺がんの第4期で余命半年」

と宣告された。

しかし自覚症状がまるで無かったこともあり、

スタッフ・俳優陣にも病気を打ち明けた上で、そのまま撮影をスタート。

2日間ほど徹夜で仕事をし、再度病院で検査を受けると衝撃的な返事が返ってきた。

「余命3ヶ月です」

がんというのは倍々ゲームで、どんどん加速していって、

放っておいたら「あと数日」になるとのこと。

即入院を勧められたが、

今回ようやく実現した作品なので、

撮影を諦めたくない大林監督は、現場にとんぼ返りをし、

ロケを続行したという。

それでも、検査で現場を離れるときは、

松本動という助監督に監督補佐の役をやってもらい、

「俺が居ない事が多いからチャンスだと思え」

「俺が病気になったことを悲しむ以上に、自分の映画演出だってつもりでやってご覧」

と言って、若い人に任せ、

音楽に関しても、山下康介に頭から終わりまで全部任せたそうだ。

松本動監督補佐があらゆるカットを撮影し、

大林監督が編集して、仕上げていったとのこと。

動くんも僕が後々編集しやすいようにっていう事に気を遣ってくれて、マスターショットを撮っていたんですよ。だから編集していて「おい、こんな画はあるかい? まさかこれ後ろから撮ってはいないだろう?」って言っても「ありますよ」って。全部あるんですよ。全部あるから逆に今までの映画で一番自由に、好きなように編集できたのもこの映画でした。これが僕が癌になったっていうデメリットが活きたというところで、もちろん普通の映画作りが前提としてあって、今までやってきた事が全てこの映画のために上手くいったっていう事であるわけですけれども。(『映画芸術』2017年秋号 第461号)

肺がんで余命宣告され、

若手に任せるべきところは任せたことで、

肩の力の抜けた絶妙な塩梅の作品が出来上がったというワケだ。

〈『花筐 HANAGATAMI』が大林監督の遺作になるかもしれない……〉

と思っていたが、

「余命3ヶ月」との宣告を受けてから、約1年半が経過しようとしている。

大林監督は、すでに、

次回作(広島を舞台にした反戦映画)のシナリオも準備中だという。

大いに期待して待ちたいと思う。