第8回にも書いたが、

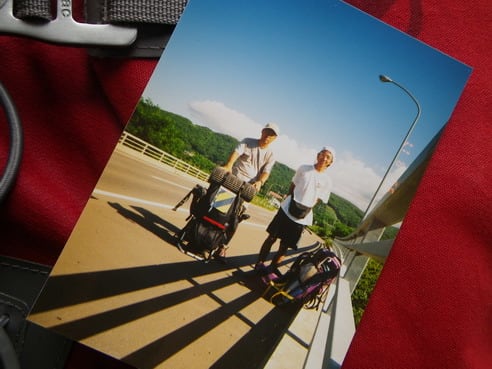

この徒歩日本縦断の旅は、旅と同時進行で地元(佐賀)の新聞に紀行文を連載していた。

その「ふらふらぶらぶら日本縦断の旅」(←新聞連載時のタイトル)の2回目から、

少し引用。

(前略)

スタートから1週間以上が経過し、「歩き」が体になじんできたのか、1日40キロの歩行距離を維持できるようになった。

留萌市から厚田村にかけてはトンネルの数が多く、苦難の連続であったが、このラインの . . . 本文を読む

映画『サラの鍵』は、

フランスでは2010年10月13日に公開され、

第23回東京国際映画祭(2010年10月23日~10月31日開催)において、

最優秀監督賞と観客賞をW受賞した作品である。

日本での公開は、映画祭から約1年後の2011年12月17日。

とても見たいと思った作品であったのだが、

佐賀では上映館がなく、

なかなか見る機会に恵まれなかった。

今年(2012年)の1月28日から福岡のK . . . 本文を読む

5月13日(日)の八幡岳自然観察会に参加した折、

八幡岳へ向かう車の中で、Hiroさんやtachiaoiさんと、

もうすぐ咲き始める黒髪山系の希少種の花や隠居岳のヤマツツジの話になった。

そのとき、

「もしよかったら案内してほしい」

との依頼を受けたので、先日(5月24日)下見に行った。

このブログに書いたように、

黒髪山系の花も、隠居岳のヤマツツジも、見頃を迎えつつあった。

すぐに、Hiroさん . . . 本文を読む

〈あの花がそろそろ咲く頃だ……〉

〈あの花が山肌を染める頃だ……〉

この時期になると、ソワソワして落ち着かなくなる。

今日は佐世保に午前11時までに行かなければならないので、

まだ薄暗い早朝に車で家を出る。

まずは黒髪山系。

黒髪山系の盟主・青螺山に挨拶。

「逆さ青螺」が美しい。

甘酸っぱい匂いがすると思ったら、ノイバラが……

大好き。

希少種のイブキシモツケは、終盤を迎えていた。

. . . 本文を読む

「雄冬」という地名に馴染みのある方は少ないと思う。

どこにあるかさえ知っている人は稀なのではないだろうか?

雄冬……

北海道の留萌・増毛から日本海沿いに南下した場所に位置し、

暑寒別の山々が海に沈みこむ海岸線には、

高さ100メートルを越す断崖が連なり、

陸上交通といえば、

かつては獣道にも劣るような細い山道を数十kmも行くより他はなかった。

ここへの交通は、

一日一往復していた増毛~雄冬間の定期 . . . 本文を読む

慌ただしい日常生活のなかに埋没していると、

あっと言う間に時は過ぎて行く。

慌ただしい時は、心が荒れている時。

忙しい時は、心を亡くしている時。

本当の自分の心を取り戻すには、

ゆっくりとした時の流れに身を浸すしかない。

今日は午前中に用事を済ませたので、

午後に時間ができた。

山へ行こう。

そう、あの花の咲く登吾留山へ……

学名Chionographis japonicaは「雪の筆」の意。

. . . 本文を読む

井筒和幸監督作品『パッチギ!』(2005年1月22日公開)を憶えておられるだろうか?

キネマ旬報ベストテン1位、

毎日映画コンクール最優秀作品賞、

ブルーリボン賞作品賞を受賞した、

あの傑作を……

出演者は、塩谷瞬、沢尻エリカ、高岡蒼佑など、

今となっては、お騒がせ俳優ばかり(笑)なのだが、

本当に素晴らしい作品だった。

ことに、あの映画で初めて見た沢尻エリカとの邂逅は、

私にとっては実に衝撃的な . . . 本文を読む

待ちに待った「八幡岳自然観察会」の日。

今回も、素敵な仲間がたくさん八幡岳にやってきた。

佐賀県内(リーフさん、お母ちゃん、ミーちゃん、他)はもちろん、

長崎県(そよかぜさん、みつばさん、ミッセルさん、他)、

福岡県(はっちさん、hiroさん、hirokoさん、tachiaoiさん、他)からも参加者があり、

本日の参加者は、なんと29名。

初参加の方も多く、新鮮かつ賑やかな観察会となった。

集合 . . . 本文を読む

今日の休みは、やらなければならないことがたくさんあり、

間隙を縫って(大袈裟な)、八幡岳へ行ってきた。

ネイチャー佐賀・平六さん主催の八幡岳自然観察会(5月13日)が、

3日後に迫っており、

花の咲き具合を見がてら、散策してきたのだ。

蕨野の棚田は、

田植えの準備が着々と進んでおり、

田に水が入り始めていた。

3日後には水田の数も増しているだろうし、

楽しみだ。

八幡岳は、花ざかりの森(三島 . . . 本文を読む

ゴールデンウィークのない私にとって、

今日はGW最後の休みでもなんでもなく、(笑)

普通の休日。

今日も午後から用事があるので、

午前中だけの山行。

で、かねてより歩いてみたいと思っていた、

多良山系のあまり知られていないシャクナゲ・ルートに挑戦してみようと思う。

このマイナールート、

急坂が連続する尾根ルートであるのだが、

この時期、ツクシシャクナゲがルート上を彩る。

このルートを歩く人は稀なの . . . 本文を読む