ここ数年の私の山行日数は、

2011年は70日、

2012年は69日、

2013年は70日、

2014年は71日、

2015年は69日

と、推移しており、

そして、今年、

2016年は74日であった。

昨年より5日増えたが、

遠くの山へ行くことが少なくなり、

ホームマウンテンである天山や、

佐賀県内の山を主体とした山歩きとなった。

これは、

山岳会に所属していた時代を含め九州内の主だった山は . . . 本文を読む

12月25日に、

裏山の鬼ノ鼻山・聖岳で登り納めをした。

年末年始はずっと仕事をしている私としては、

早めに登り納めをして、

今年最後の公休日である今日(12月28日)は、

午前中は部屋の掃除をして、

午後からは図書館へ行ったり、映画を見に行ったりする筈であった。

だが、

午前中の掃除を終え、

玄関を出た時、天山が見えた。

朝は曇っていて、天山は中腹から上が見えない状態だったのだが、

昼近く . . . 本文を読む

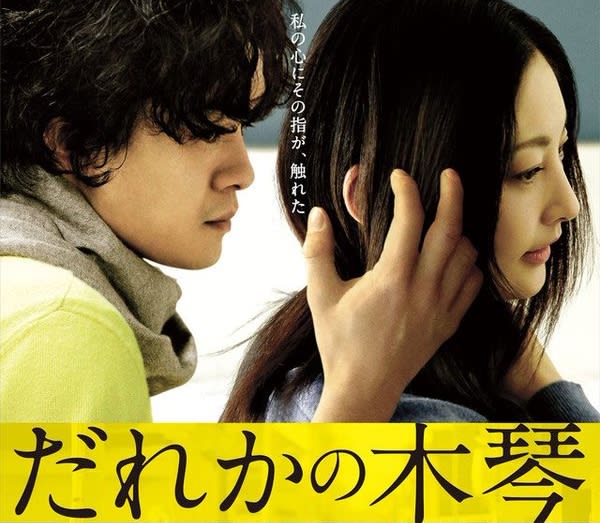

この映画を見たいと思った理由は、三つ。

一つ目は、小松菜奈が出演していたから。

二つ目は、監督が三木孝浩だったから。

三つ目は、吉田智子が脚本を担当していたから。

小松菜奈を初めてスクリーンで見たのは、

『渇き。』(2014年6月27日公開)においてだった。

その後、

『近キョリ恋愛』(2014年10月11日公開)

『予告犯』(2015年6月6日公開)

『バクマン。』(2015年10月3日公 . . . 本文を読む

〈一週間後の今日は、元旦なんだな~〉

と思いつつ、

色々な用事を片付けていた日曜日の午後、

ぽっかりと3時間ほど自由な時間ができたので、

裏山である鬼ノ鼻山から聖岳へ縦走することにした。

おそらく、今年の登り納め……かな?

天ヶ瀬ダムのダム湖をパチリ。

振り返ると、棚田の向うに天山が見えた。

残っていた紅葉を見ながら高度を上げて行く。

こんな標識ができていた。

私がいつも歩くルー . . . 本文を読む

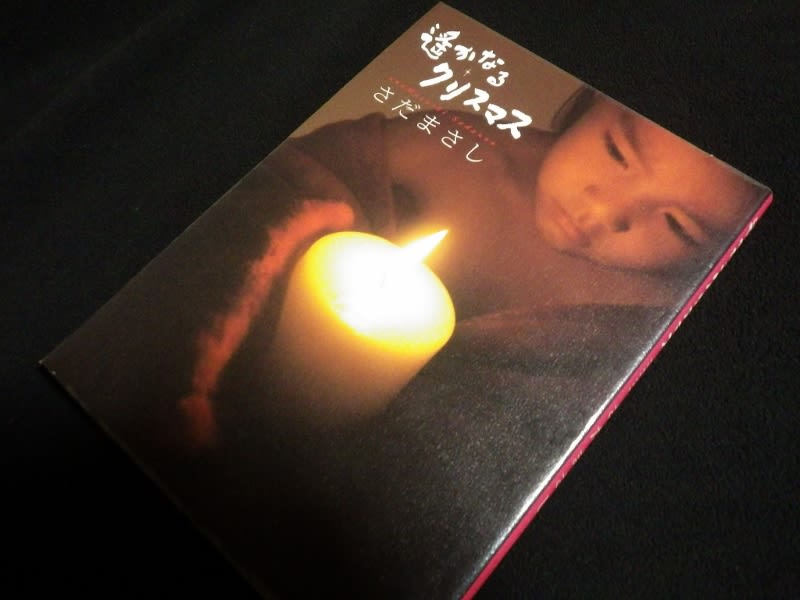

私が購読している地元紙では、

さだまさしの「風のうた」と題するエッセイが、

週一回ほどの割合で連載されている。

先日、さだまさしの絵本『遙かなるクリスマス』の誕生秘話ともいうべきものが載った。

さだまさしには『遙かなるクリスマス』という名曲があり、

その歌詞をもとに作られた絵本が、2004年12月に出版されている。

(2007年11月に文庫化されたが、現在はどちらも絶版状態のようである)

. . . 本文を読む

東陽一監督といえば、

私の青春時代にもっとも輝いていた監督で、

劇映画3作目の(キネマ旬報ベストワンとなった)傑作『サード』(1978年)で、

監督としての確たる地位を築き、

以降、

『もう頰づえはつかない』(1979年/主演・桃井かおり)

『四季・奈津子』(1980年/主演・烏丸せつこ)

『ラブレター』(1981年/主演・関根恵子)

『マノン』(1981年/主演・烏丸せつこ)

『ザ・レイプ』 . . . 本文を読む

土曜日から次女と孫たちが遊びに来ている。

日曜日の今日は、

まだ皆が寝ている間に天山へ朝駆け登山しようと思い、

早朝に車で家を出た。

我が町は霧がたちこめていた。

〈もしかすると雲海が見られるかもしれない……〉

そう思い、ワクワクしながら、登山口へと急いだのだった。

天川登山口に到着。

準備をし、軽くストレッチをして、登り始める。

12月15日に今年の初冠雪を記録した天山。

嬉しいことに . . . 本文を読む

西川美和監督は、私の好きな監督で、

新作は必ず見るようにしている。

『蛇イチゴ』(2002年)監督・脚本

『ゆれる』(2006年)監督・脚本

『ディア・ドクター』(2009年)監督・脚本

『夢売るふたり』(2012年)監督・脚本

と、西川美和監督作品は秀作揃い。

しかも、漫画や小説などの原作ものが全盛の邦画界で、

オリジナル脚本で勝負し続けている姿勢が素晴らしい。

そして、女優と見まがうばかり . . . 本文を読む

12月も中旬ともなれば、

各地で降雪、冠雪の話題が出始め、

日本列島は、もうすっかり冬モードになっているが、

どっこい、九州では、まだまだ秋の名残が見られるのだ。

佐賀県で、もっとも遅く秋を迎える金立山では、

今が紅葉の真っ盛り。

今日(12月11日)は、

当初は「曇り」の予報であったが、

急遽「晴れ」に変わった。

ならば金立山へ行かねばなるまい。(笑)

ということで、

日の出を待って、車で家 . . . 本文を読む

今年は『シン・ゴジラ』、『君の名は。』といった邦画が大ヒットし、

日本映画は安泰……と思いきや、

是枝裕和監督が、日本映画へ危機感を抱いているという。

「このままでは日本の映画は本当に終わってしまう」

と。

是枝裕和監督といえば、

国内でも数々の賞を受けているが、

海外の映画賞でも、多くの受賞歴がある。

『幻の光』(1995年)

バンクーバー映画祭 グランプリ

シカゴ映画祭 グランプリ

『 . . . 本文を読む