現在、『竹内孝功さんの自然菜園講座』オンライン動画サイト試験発信中~

※有料サイトの都合、登録などの際に一部英語表記になっております。

その1の続きです。

来年から不耕起予定の田んぼです。

引っ越して3年目、地域の信用を得るのに、数年以上。土作りや試験栽培に5年かかってようやくの不耕起再開予定です。

すでにレンゲがそだっており、その中に大麦の種まきをしてからのお米の脱穀なので、レンゲを痛めないように踏むところを気をつけながらの野良仕事です。

天日で14日間上手に干すことができました。

今回は、ハーンベスターの修理の甲斐があり、みんなで気をつけながら脱穀していきました。

この4アール(400㎡)の田んぼは、10アール換算で、平均9.5俵以上収穫できるように5年間育ててきた田んぼなので、なかなか今年も豊作で脱穀が終わりません。

みんなで協力しあいながら、片づけ=来年の準備を行います。

写真はないですが、スクール用の田んぼでは、来月から行う堆肥造り(発酵)用に稲ワラカットやワラ運びなどぬかるんだ田んぼでみんなで頑張りました。

1年目の田んぼは、5年目の田んぼと比べ、まだまだ地力や生き物が育っていないため、これからの田んぼです。

この田んぼは、不耕起栽培するために、レンゲ、麦が生えて来れるように、脱穀したワラを撒いていきます。

今回のお茶の時間は、濃い麦茶とショウガみたらし団子でした。

来年の田んぼ予定地は、ダイズを栽培しております。

このダイズは、今年の醤油・味噌加工(発酵)用です。

みんなで、味見にエダマメとして丹波黒豆をいただきました。

時間が微妙でしたが、みんなでもう一つの大岡の田んぼへ移動して、みんなで植えた亀の尾は、補植や今年の長雨で生育が遅れていたため、刈り取りはできなかったので、

でもササニシキの稲刈りを行いました。

つづく

2017年土内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。

城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

今年度は、いつもの第1水曜日に

城山公民館 18:30~21:25

18:30~19:45座学

19:50~21:25質疑応答

新年度も第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~

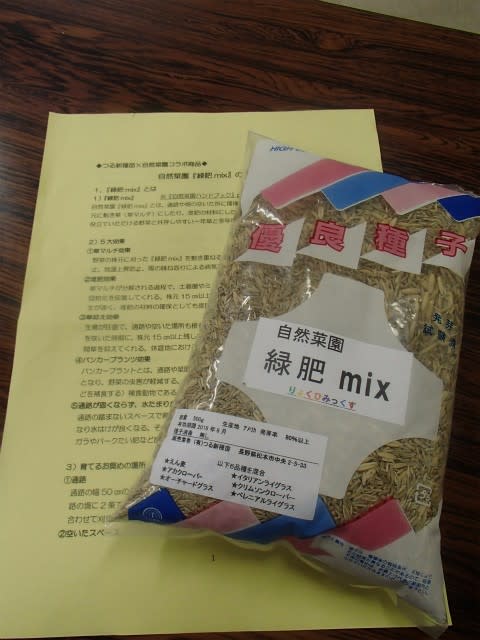

新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~春編~」

次回11/1(水)

・野菜の収穫・越冬保存のポイント/菜の花、野沢菜、ニンジン、ゴボウなど

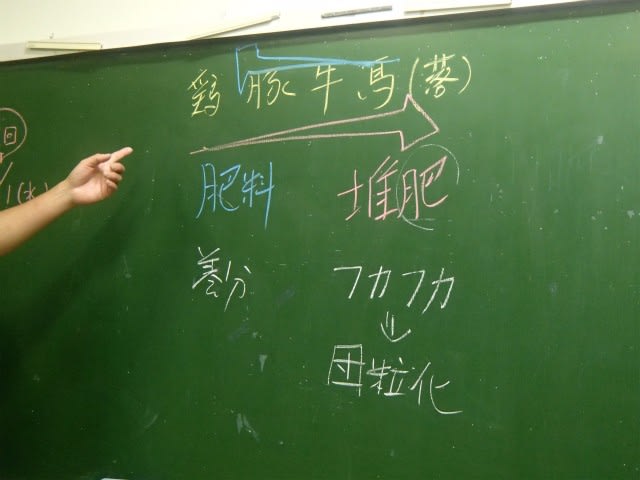

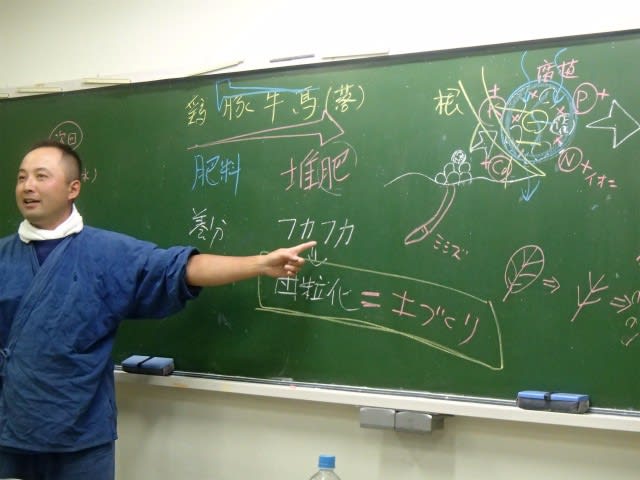

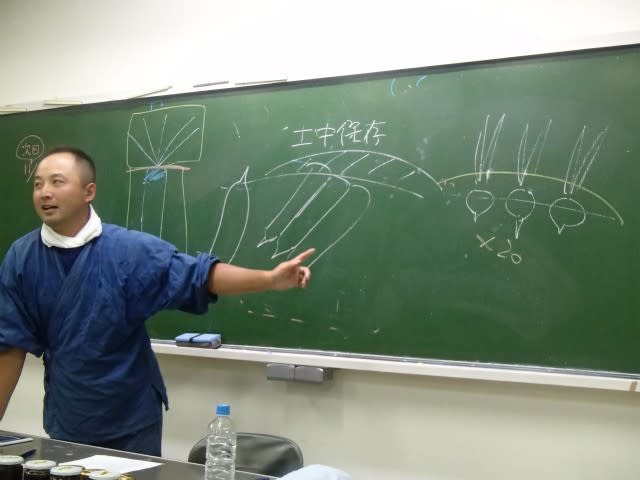

・冬の土づくり/畑の片づけ方、土壌分析、有機物の種類と使い方、冬の米ぬか

利用法

・越冬野菜の越冬のコツ/保温材の使い方、モミガラ、ハコベ、ワラなど

のち

のち 。

。

。

。