正月休みは今日が最終日、明日が仕事始めとなるため、先ほど茨城県のアパートに戻ってきました。連休最終日の午前中は八王子七福神めぐりでした。今年で通算13回目となります。平成21年から7年連続で完歩して金色の色紙をゲットしたのが平成27年。翌28年はいったんお休みして日野の七福神めぐりとしましたが、とてつもない距離を歩いたため、平成29年から再び八王子福神めぐりを再開。途中平成元年5月にも参加しましたが、これはカウント対象外です。2巡目は今年で6年目となり、来年頑張れば2度目の金色の色紙をゲットできそうです。

私は決して凝り性ではありませんが、一度何かを始めるとなかなか止められない性格のようです。断捨離が苦手で、十干十二支が2巡目に入った今年は、将来に備えて少し身辺整理を始めなければと新年を迎えるにあたり考えています。但し、七福神めぐりは年に1回、3時間を捻出すればよいので、体力の続く限り続けることになるかな? あるいは八王子から多摩地区、東京、関東と七福神めぐりのエリアを拡大して発展させていくのも一案です。

七福神めぐりは甲州街道沿いのお寺を巡るため、富士山は高尾山に隠れて見ることができません。そのため、まずは京王片倉駅の高台で冠雪の富士山を眺めてから八王子の街へ向かいます。

七福神めぐりのスタートは南新町の傳法院です。商売繁盛の神である恵比寿天が恵比寿殿に祀られています。

続いては上野町の本立寺。本殿に開運勝利の神である毘沙門天が祀られていました。

同じく上野町の金剛院。福寿無量の神である福禄寿が左手の福聚堂に祀られています。本堂右手前には蓮鉢が並んでいます。寒さが厳しい日には日中でも氷が張ることが多いのですが、今日の八王子は最低気温-3.1℃。最高気温12.1℃と三が日に比べて寒さが緩んだため、氷は融けかけていました。

七福神めぐりの4番目は台町の信松院。本堂地下の布袋堂に家族円満の神、布袋尊が置かれています。いつもは布袋尊のお腹をさすってくるのですが(笑)、、、今日は行列ができていたため、色紙に朱印をもらうだけとしました。

続いて中央線と甲州街道を渡り、本本郷町の善龍寺へ向かいます。ここには健康増進の神である走大黒天が本堂に安置されています。

続いて甲州街道を西へ進み、日吉町の了法寺(萌え寺)にやってきました。本堂には良縁成就の神である新護弁財天が祀られていて、七福神めぐりの時期には本堂の外から見える位置に移動してお参りすることができます。

了法寺を出て甲州街道を歩くと、頭上に西八協奏曲の幟を数多く見かけました。

甲州街道から北へ向かい、千人町の宗格院にやってきました。境内左手の八角地蔵堂(寶珠閣)に不老長寿の神である寿老尊が「せき地蔵」と共に祀られています。

これで七福神を巡ったことになりますが、八王子の七福神めぐりではもう一つ神様がいます。それが次に向かう長房町の吉祥院です。

長房町へ向かう途中、南浅川のさつき橋を渡ります。南浅川の水量が少なく日陰では氷が張ったままでした。

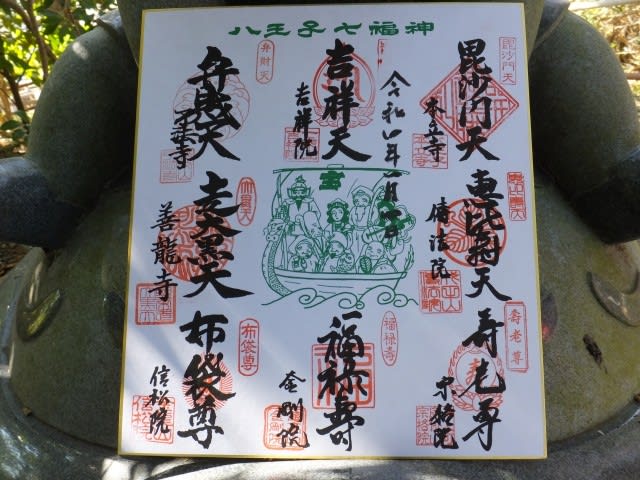

七福神めぐりの最後は長房町の吉祥院。山門を登ります。ここには福徳自在の神である吉祥天が祀られています。八王子では吉祥天も入り女神二柱、男神六柱。八王子の八の字にちなんだ八福神となります。

最後の御朱印を押してもらい、今年の八福神めぐりを終えました。トトロのお腹に乗ったメイの前で記念撮影。いつもは猫バスの前で記念撮影していたので今年はパターンを変えてみました。吉祥院はトトロがいるお寺としても知られているのです。本ブログでも過去に何回か紹介しました。

高尾山遥拝所で高尾山を眺めます。

最後に稲荷堂手前の鐘楼で鐘をひと突きしてからイーアス高尾へ向かいます。

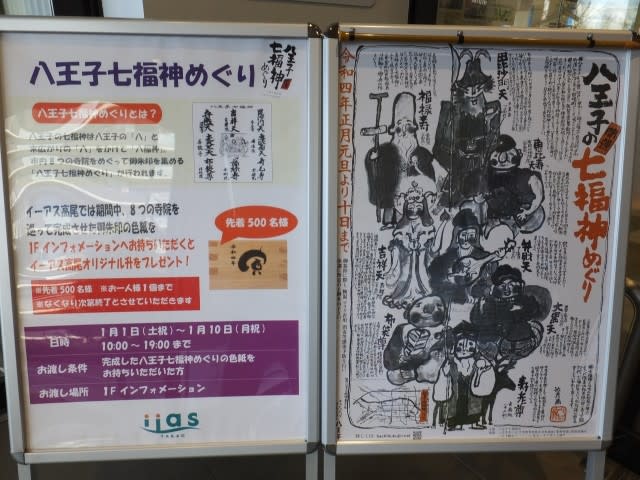

目的はこれです。

ゲットしたオリジナル升。先着500名様と書かれていましたが、まだ残っているようです。八王子七福神めぐりの帰りに高尾へ寄る人はそれほど多くないのでしょう。

あと一年で2度目の金色の色紙をゲットできます。来年が楽しみです。