にほんブログ村

最初の吹雪の日、知床のヒグマたちは越冬のため穴に入る。

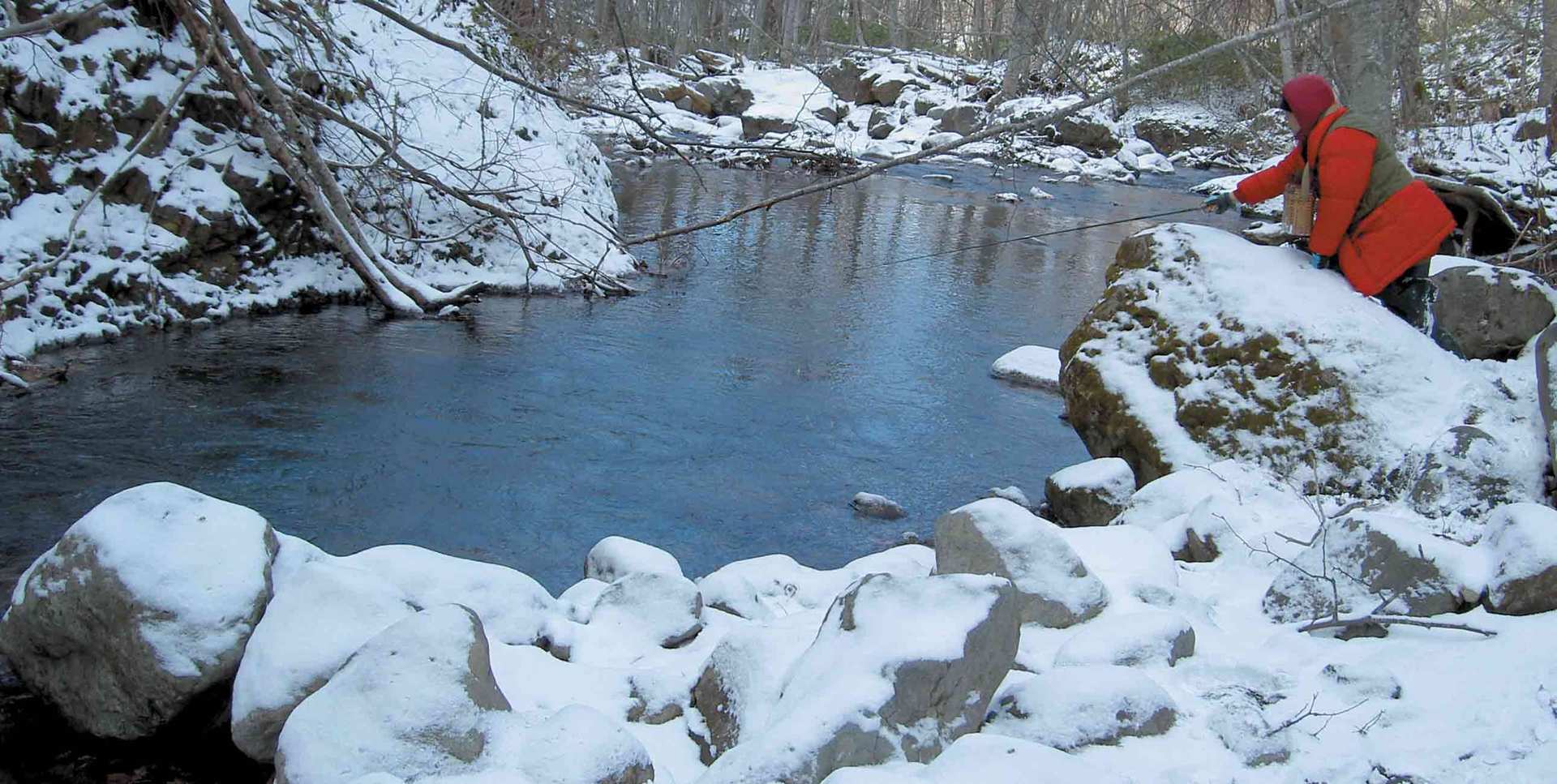

知床半島、初冬のH川。

知床半島のウトロ側の渓流の多くには硫黄分の多い川などを除けば分布密度に差があるものの、大抵オショロコマが棲息する。

川によって色調・斑紋には多彩な変異がありそれは棲息する渓流の空気、光、水、川底の姿などを総合的に反映している。

釣り人が入らない川には比較的大型の個体も見られるが、そこへ入って行くのは相当な覚悟が必要だ。

知床のヒグマの棲息密度は他の地域とは比較にならないほど高いのだ。

私は知床のヒグマはその冬最初の吹雪の日に越冬のため穴に入るという古老の話を信じている。

そのころは草木の葉もほとんど落ちて、かなり遠くまで見通せる。

うっすら積もった雪にヒグマの足跡もはっきり残る。それでヒグマとの接近遭遇の可能性はかなり低くなる。

いつもは入って行きにくい川の奥深くへとすすんでみるのは本格的な冬になる直前、川が凍り付く少し前の、ほんの少しの期間に限ることにしている。

20XX年11月28日。知床半島ウトロ側のH川。

この短い渓流の、この流域は海から数Kmしか離れていないのだが、もはや上流域ないし源流域と言って良い。

ここの個体群は、なんとも地味な色調・斑紋のオショロコマだ。

最初に調査に入ったのが初冬だったので冬のよそおいなのかとも思ったがすぐ隣の川やいくつかのダムに遮られた下流域や、もうひとつ隣の川へ入ってみると金魚みたいな鮮やかな個体群がもいる。

このくすんだような、はでさのないオショロコマたちは実はこの水域特有の外見をしているのだ。

ここの個体群は、春、夏、秋、冬で多少は婚姻色の時期などの変化があるが慨してこの外見でとおしている。

H川の上流域に棲むこの個体群は複数のダムで下流域の個体群との交流を完全に断たれて久しい。

そのせいかどうかはわからないが下流域の個体群とは似ても似つかない。

色調は混濁した淡い黄色調と灰色調を帯びる。紋様にめりはりがなくぼけたような印象を与える。赤点紋理は淡いオレンジで細かい。腹ヒレは黒くならず、鮮やかなオレンジにもならない。

渓流の宝石とも言われるオショロコマだが、ここの冬のオショロコマから美しい魚という印象は受けない。

この流域では川の水は上流で土壌や砂礫粒が溶け込むのだろうか、なんとなく灰色を帯びて混濁し凄烈な流れとは言い難い。

立派なたまりには現在の知床では珍しい30cm を越える大型個体も多かった。

渓流の流れる深い谷底は、ほとんど風もこないので一見おだやかに感じるが数Km下流では鉛色の海が大荒れだ。

猛烈にうち寄せる波しぶきが国道を洗っていた。空をみると雲はたいそうな速度で吹っ飛んで行き木々の梢は風で唸りを上げている。

ごうごうとものすごい風の音が谷中に聞こえてくる。

体感温度は極めて低く身震いする。手に持ったオショロコマはみるみるピキピキと音を立てて体表面に薄い氷の膜が出来てゆく。

魚体の表面に薄い氷の膜が張っている写真が何枚もありますがおわかりだったでしょうか?。

みるみるカチンカチンになったものもいる。体表面が凍ったオショロコマも水にもどすとすぐに元気に泳いで行った。

水からあげたとたん、みるみるオショロコマの表面に薄氷が張ってきた。魚もすぐに動かなくなった。

念のためお断りしておきますが、このビクはエサ箱を利用しているだけでオショロコマは一切キープしていません。

あまりの寒さに水中写真はつらいので心ならずも手持ち写真が多くなった。

オショロコマたちは手早く撮影させていただきすべてもとの川にリリースした。

にほんブログ村

にほんブログ村