都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

金沢百枝ギャラリートーク「イタリア古寺巡礼」 森岡書店

森岡書店(中央区日本橋茅場町2-17-13 第2井上ビル305号)

「イタリア古寺巡礼 ギャラリートーク」

日時:9月26日(日) 15:00~

講師:金沢百枝氏(美術史家・東海大学准教授)

森岡書店で開催された金沢先生の「イタリア古寺巡礼 ギャラリートーク」を拝聴してきました。

トーク概要(森岡書店サイトより転載)

『イタリア古寺巡礼 ミラノ→ヴェネツィア』(新潮社)の刊行を機に、著者の金沢百枝さん(美術史家・東海大学准教授)をお迎えして、北イタリアの中世美術の魅力についてお話いただきます。ミラノ、パルマ、ドロミテ、ラヴェンナ、ヴェネツィアその他、今年3月に取材・撮影した中世聖堂の写真を見ながら、「ヨーロッパ美術」の原点である壁画・彫刻等のユニークな表情を楽しんでいただけたらと思います。

ロマネスク美術を研究されている金沢先生が著書「イタリア古寺巡礼 ミラノ→ヴェネツィア」(新潮社とんぼの本)を出版されました。それを記念して開催された講演会です。研究のために訪ねられた北イタリアの中世美術を、何と200枚超のスライドで紹介されるという盛りだくさんのトークでした。

イタリアは中世が面白い~ブランコ乗りの壁画から~

冒頭に挙げられた一枚の壁面の写真を見るだけでも中世美術の面白さが伝わってきます。

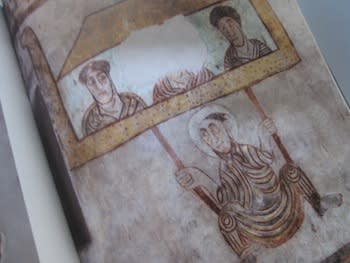

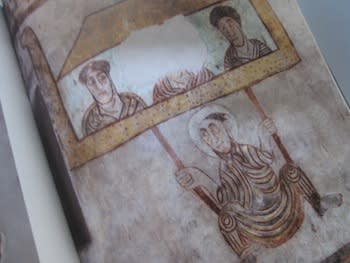

「サン・プロコロ聖堂壁画」(ブランコ乗りの壁画)

これは650年頃に建造されたサン・プロコロ聖堂内部の通称「ブランコ乗り」と呼ばれる壁画ですが、上からぶらさがって座る人物の様子はまさに痛快です。聖パウロがダマスカスの壁をかごに乗って逃れた姿だとも言われているそうですが、他に類例もなく結局何の意味であるのか良くわかっていません。

衣の線で体を表現するというのはギリシャ・ローマ的だそうですが、そもそも描写が洗練されているわけでなく、むしろ自由な表現にこそ良さがあります。しかし目を凝らすと人物の手はブランコの棒を握ることが出来ていません。空中浮遊ならぬ何とも滑稽なブランコ乗りでした。

中世はごった煮の時代~ゲルマンとビザンティン~

中世とは大雑把に古代とルネサンスの間の時代ですが、厳密に明確な区分がなされているわけではありません。また当時のイタリアもゲルマンの大量流入もあって乱立状態にあり、必ずしも古代ローマの延長上として存在しているわけではありませんでした。

(スライドから)

ゲルマン:ランゴバルド王国 フランク王国 イタリア王国

ビザンティン:東ローマ帝国(初期キリスト教)

ゲルマンの要素~ランゴバルド美術の祭壇レリーフ~

サンタ・マリア・イン・ヴァッレ修道院聖堂祈祷堂付属博物館 祭壇「栄光のキリスト」

中世美術特有の自由な表現の一例として挙げられたのがこの祭壇彫刻です。中央にキリストが立ち、そこをセラフィムが囲んでいますが、それにしても「物凄く変な顔」※ではないでしょうか。つまらなそうな表情といい、余りにも「気合いの入った」※(金沢先生談)手の表現には、金沢先生の解説を含めて思わず笑ってしまいました。

はちゃめちゃ(?)な「冥府降下」と「ヘロデの宴」~サン・ゼノ・マッジョーレ聖堂~

ロミオとジュリエットの舞台ヴェローナは、北方との中継地として、ドイツの高い鋳造技術を取り入れた作品が存在します。

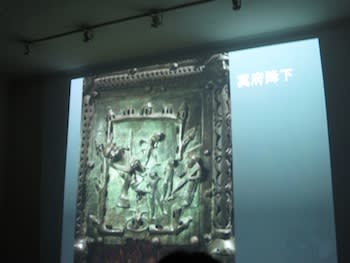

サン・ゼノ・マッジョーレ聖堂 扉装飾パネル 「冥府降下」

それがこの「冥府降下」と下の「ヘロデの宴」です。「冥府降下」では飛び出す悪魔がキリストの存在を凌駕する表現に、また「ヘロデの宴」ではアクロバットに反り返ったサロメに度肝を抜かれます。

サン・ゼノ・マッジョーレ聖堂 扉装飾パネル 「ヘロデの宴とサロメの踊り」

ここに19世紀美術ではお馴染みの妖艶なサロメ像は全く見られません。手で足を掴むほど強く反る様子は、むしろ踊るという体操のようでした。ちなみにこの一生懸命さ、また何かを伝えようとする素朴でかつ直接的な表現こそ、中世美術の最大の面白さであるのだそうです。

壮麗なモザイク画~ビザンティン様式~

きらびやかなモザイク画も中世美術の見所の一つです。

サンタ・マリア・アッスンタ大聖堂 「最後の審判」

ヴェネツィア本島から離れたトルチェッロ島のサンタ・マリア・アッスンタ大聖堂の後陣の「聖母子像」、そして向かいの壁に描かれた「最後の審判」は中世モザイク画でも必見の作品だそうです。

サンタ・マリア・アッスンタ大聖堂 「聖母子」

なおこの「聖母子像」は立ち位置によって見え方が変わります。また「審判」の細かな表現、例えば魚の口から手足が出ているグロテスクな部分もどこかコミカルでした。

ロマネスク~新しい表現~

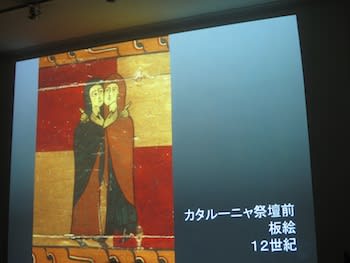

カタルーニャ祭壇 板絵

古代ローマの建物をキリスト教に置き換えたロマネスクはヨーロッパ各地に点在し、その起源もよくわかっていません。イタリアでは有名なピサの斜塔もロマネスク様式の建物だそうですが、この祭壇画も同様です。ここに見られるようなシンプルながらも力強い造形は、例えば後のピカソにも影響を与えました。

パルマ大聖堂 柱頭

ルネサンスの傑作、コレッジョのフレスコで有名なパルマ大聖堂も実はロマネスクの様式に則った建物です。内部はルネサンスのフレスコで埋め尽くされているので一見、中世とはわからないそうですが柱などの細部に注目してください。そこには中世ならではの摩訶不思議な彫刻がいくつも登場していました。

パルマ大聖堂 柱頭

この角を持った男はアレクサンドロス大王という説もあるのだそうです。

パルマ大聖堂 アンテーラミ「十字架降下」

内陣にある「十字架降下」の造形からもその悲しみがひしひしと伝わってきます。中世美術ならでの迫真性は見事なまでに示されていました。

(スライドから)

(スライドから)

トークはここで触れた以外の作品についても解説があり、予定をオーバーしての全2時間の大熱演となりました。私の拙いまとめではうまく伝えられないのが残念ですが、金沢先生のユーモア溢れるトークで笑いありの2時間だったことを付け加えておきます。もちろん会場も大盛況でした。

講演にも多数使われたスライド図版は当然ながら今回出版された「イタリア古寺巡礼 ミラノ→ヴェネツィア」にも多数掲載されています。北イタリアの主に聖堂に焦点をあて、美しい写真とともに紹介された中世美術を見ていると、あたかも自分が彼の地を旅している気分になってきました。美術好きにはもちろん、旅行好きにもおすすめしたい一冊です。

「イタリア古寺巡礼―ミラノ→ヴェネツィア/金沢百枝,小澤実/新潮社」

「イタリア古寺巡礼―ミラノ→ヴェネツィア/金沢百枝,小澤実/新潮社」

金沢先生はツイッターアカウント@momokanazawaもお持ちです。可愛らしいアイコンがあがってくるたびに嬉しくなってしまいます。もちろん要フォローです。

定評のある新潮社とんぼの本シリーズです。大概の書店の美術か歴史コーナーの目立つ場所に置かれていました。まずは書店にて是非ご覧下さい。

「イタリア古寺巡礼 ギャラリートーク」

日時:9月26日(日) 15:00~

講師:金沢百枝氏(美術史家・東海大学准教授)

森岡書店で開催された金沢先生の「イタリア古寺巡礼 ギャラリートーク」を拝聴してきました。

トーク概要(森岡書店サイトより転載)

『イタリア古寺巡礼 ミラノ→ヴェネツィア』(新潮社)の刊行を機に、著者の金沢百枝さん(美術史家・東海大学准教授)をお迎えして、北イタリアの中世美術の魅力についてお話いただきます。ミラノ、パルマ、ドロミテ、ラヴェンナ、ヴェネツィアその他、今年3月に取材・撮影した中世聖堂の写真を見ながら、「ヨーロッパ美術」の原点である壁画・彫刻等のユニークな表情を楽しんでいただけたらと思います。

ロマネスク美術を研究されている金沢先生が著書「イタリア古寺巡礼 ミラノ→ヴェネツィア」(新潮社とんぼの本)を出版されました。それを記念して開催された講演会です。研究のために訪ねられた北イタリアの中世美術を、何と200枚超のスライドで紹介されるという盛りだくさんのトークでした。

イタリアは中世が面白い~ブランコ乗りの壁画から~

冒頭に挙げられた一枚の壁面の写真を見るだけでも中世美術の面白さが伝わってきます。

「サン・プロコロ聖堂壁画」(ブランコ乗りの壁画)

これは650年頃に建造されたサン・プロコロ聖堂内部の通称「ブランコ乗り」と呼ばれる壁画ですが、上からぶらさがって座る人物の様子はまさに痛快です。聖パウロがダマスカスの壁をかごに乗って逃れた姿だとも言われているそうですが、他に類例もなく結局何の意味であるのか良くわかっていません。

衣の線で体を表現するというのはギリシャ・ローマ的だそうですが、そもそも描写が洗練されているわけでなく、むしろ自由な表現にこそ良さがあります。しかし目を凝らすと人物の手はブランコの棒を握ることが出来ていません。空中浮遊ならぬ何とも滑稽なブランコ乗りでした。

中世はごった煮の時代~ゲルマンとビザンティン~

中世とは大雑把に古代とルネサンスの間の時代ですが、厳密に明確な区分がなされているわけではありません。また当時のイタリアもゲルマンの大量流入もあって乱立状態にあり、必ずしも古代ローマの延長上として存在しているわけではありませんでした。

(スライドから)

ゲルマン:ランゴバルド王国 フランク王国 イタリア王国

ビザンティン:東ローマ帝国(初期キリスト教)

ゲルマンの要素~ランゴバルド美術の祭壇レリーフ~

サンタ・マリア・イン・ヴァッレ修道院聖堂祈祷堂付属博物館 祭壇「栄光のキリスト」

中世美術特有の自由な表現の一例として挙げられたのがこの祭壇彫刻です。中央にキリストが立ち、そこをセラフィムが囲んでいますが、それにしても「物凄く変な顔」※ではないでしょうか。つまらなそうな表情といい、余りにも「気合いの入った」※(金沢先生談)手の表現には、金沢先生の解説を含めて思わず笑ってしまいました。

はちゃめちゃ(?)な「冥府降下」と「ヘロデの宴」~サン・ゼノ・マッジョーレ聖堂~

ロミオとジュリエットの舞台ヴェローナは、北方との中継地として、ドイツの高い鋳造技術を取り入れた作品が存在します。

サン・ゼノ・マッジョーレ聖堂 扉装飾パネル 「冥府降下」

それがこの「冥府降下」と下の「ヘロデの宴」です。「冥府降下」では飛び出す悪魔がキリストの存在を凌駕する表現に、また「ヘロデの宴」ではアクロバットに反り返ったサロメに度肝を抜かれます。

サン・ゼノ・マッジョーレ聖堂 扉装飾パネル 「ヘロデの宴とサロメの踊り」

ここに19世紀美術ではお馴染みの妖艶なサロメ像は全く見られません。手で足を掴むほど強く反る様子は、むしろ踊るという体操のようでした。ちなみにこの一生懸命さ、また何かを伝えようとする素朴でかつ直接的な表現こそ、中世美術の最大の面白さであるのだそうです。

壮麗なモザイク画~ビザンティン様式~

きらびやかなモザイク画も中世美術の見所の一つです。

サンタ・マリア・アッスンタ大聖堂 「最後の審判」

ヴェネツィア本島から離れたトルチェッロ島のサンタ・マリア・アッスンタ大聖堂の後陣の「聖母子像」、そして向かいの壁に描かれた「最後の審判」は中世モザイク画でも必見の作品だそうです。

サンタ・マリア・アッスンタ大聖堂 「聖母子」

なおこの「聖母子像」は立ち位置によって見え方が変わります。また「審判」の細かな表現、例えば魚の口から手足が出ているグロテスクな部分もどこかコミカルでした。

ロマネスク~新しい表現~

カタルーニャ祭壇 板絵

古代ローマの建物をキリスト教に置き換えたロマネスクはヨーロッパ各地に点在し、その起源もよくわかっていません。イタリアでは有名なピサの斜塔もロマネスク様式の建物だそうですが、この祭壇画も同様です。ここに見られるようなシンプルながらも力強い造形は、例えば後のピカソにも影響を与えました。

パルマ大聖堂 柱頭

ルネサンスの傑作、コレッジョのフレスコで有名なパルマ大聖堂も実はロマネスクの様式に則った建物です。内部はルネサンスのフレスコで埋め尽くされているので一見、中世とはわからないそうですが柱などの細部に注目してください。そこには中世ならではの摩訶不思議な彫刻がいくつも登場していました。

パルマ大聖堂 柱頭

この角を持った男はアレクサンドロス大王という説もあるのだそうです。

パルマ大聖堂 アンテーラミ「十字架降下」

内陣にある「十字架降下」の造形からもその悲しみがひしひしと伝わってきます。中世美術ならでの迫真性は見事なまでに示されていました。

(スライドから)

(スライドから)トークはここで触れた以外の作品についても解説があり、予定をオーバーしての全2時間の大熱演となりました。私の拙いまとめではうまく伝えられないのが残念ですが、金沢先生のユーモア溢れるトークで笑いありの2時間だったことを付け加えておきます。もちろん会場も大盛況でした。

講演にも多数使われたスライド図版は当然ながら今回出版された「イタリア古寺巡礼 ミラノ→ヴェネツィア」にも多数掲載されています。北イタリアの主に聖堂に焦点をあて、美しい写真とともに紹介された中世美術を見ていると、あたかも自分が彼の地を旅している気分になってきました。美術好きにはもちろん、旅行好きにもおすすめしたい一冊です。

「イタリア古寺巡礼―ミラノ→ヴェネツィア/金沢百枝,小澤実/新潮社」

「イタリア古寺巡礼―ミラノ→ヴェネツィア/金沢百枝,小澤実/新潮社」金沢先生はツイッターアカウント@momokanazawaもお持ちです。可愛らしいアイコンがあがってくるたびに嬉しくなってしまいます。もちろん要フォローです。

定評のある新潮社とんぼの本シリーズです。大概の書店の美術か歴史コーナーの目立つ場所に置かれていました。まずは書店にて是非ご覧下さい。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )