都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「ボストン美術館 日本美術の至宝」 東京国立博物館

東京国立博物館

「ボストン美術館 日本美術の至宝」

3/20-6/10

今年最大の日本美術展としても過言ではありません。東京国立博物館で開催中の「ボストン美術館 日本美術の至宝」展のプレスプレビューに参加してきました。

昨年、記者発表会に参加してから、ともかく今か今かと待っていた展覧会でしたが、とうとう3月20日より上野の東京国立博物館ではじまりました。

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」記者発表会(拙ブログ)

それが「海の向こうの正倉院」とまで称される、ボストン美術館の日本美術・里帰り展です。

「岡倉覚三像」一躯 平櫛田中 昭和38年(1963) ボストン美術館

遡ること幕末から明治期、フェノロサや天心らに始まり、以来、多様な東洋美術品を収集してきた同館ですが、その膨大なコレクションより、修復後初公開となる曾我蕭白の「雲龍図」をはじめ、「平時物語絵巻」と「吉備大臣入唐絵巻」、そして仏画や中世水墨画に近世絵画、さらには刀剣に染織などの名品、全70点が一同に公開されました。

展覧会の構成は以下の通りです。(出品リスト)

第1章 「仏のかたち 神のすがた」

第2章 「海を渡った二大絵巻」

第3章 「静寂と輝き 中世水墨画と初期狩野派」

第4章 「華ひらく近世絵画」

第5章 「奇才 曽我蕭白」

第6章 「アメリカ人を魅了した日本のわざ 刀剣と染織」

冒頭、ボストン美術館の中国・日本部長としてコレクションに尽力した岡倉天心の像(平櫛田中作)を過ぎると、これ見よがしにずらりと並ぶのが、貴重な仏画の数々です。

第1章「仏のかたち 神のすがた」展示室風景

いきなりの見どころ到来ということで、思わず息をのんでしまいましたが、ここでは奈良時代より鎌倉時代へと至る仏画、約17点が展示されています。

「法華堂根本曼荼羅図」奈良時代・8世紀 ボストン美術館

中でも注目なのが最奥部に掲げられた「法華堂根本曼荼羅図」です。

1882年、ビゲローが奈良東大寺の法華堂から持ち出したとされる作品ですが、その希少性は本展でも随一と言えるかもしれません。

「法華堂根本曼荼羅図」の前で作品解説を行う田沢裕賀氏(右、東京国立博物館絵画・彫刻室長)とアン・ニシムラ・モース(左、ボストン美術館日本美術課長)。

これまでに幾たびも損傷を受けてきたこともあり、必ずしも状態は良好ではありませんが、よく目を凝らすと背景に、この時代としては珍しい山水が描かれていることが分かります。

着彩は群青や緑青など、正倉院絵画にも類例の見られる中国絵画風とのことですが、その広がりある空間構成は、後のやまと絵の萌芽とも受け取れるのだそうです。

保存の観点からか、仏画展示室の照明はかなり暗く、見やすいとは言えませんが、ここは是非とも単眼鏡でじっくりと楽しんで下さい。

第2章「海を渡った二大絵巻」展示室風景

さて仏画を経由すると、また大きな見どころである在外二大絵巻コーナーへとたどり着きます。

もちろんそれは言うまでもなく「吉備大臣入唐絵巻」と、「平治物語絵巻」から「三条殿夜討絵巻」です。

「吉備大臣入唐絵巻」一巻 平安時代・12世紀後半 ボストン美術館 展示風景

ともに制作以来、大切に保存されながらも、幕末の混乱期に市場へと投げ出され、結果フェノロサらの手によりボストンへと渡った作品ですが、今回はともに全巻、まさに目と鼻の先で味わうことが出来ます。

吉備大臣絵巻はともかくユーモラスです。作品の上部に解説パネルが設置され、簡単なストーリーを追えるのも嬉しいところですが、大臣が幽鬼の案内により超能力を使って空を飛んで楼閣を抜け出すシーンなどはもはやおかしみの世界と言えるのではないでしょうか。

人物描写も細かく、唐の人々の困った様子もダイレクトに伝わってきます。

一方での「平治物語絵巻」はひしめく群衆と火焔に思わず後退りしてしまうような迫力ある作品です。

「平治物語絵巻 三条殿夜討巻」一巻 鎌倉時代・13世紀後半 部分

とりわけ焼き打ちの凄惨な光景は目に焼きつきます。逃げ惑う人々は時に首を切られ、その血が火焔の火の粉と一体となっていきます。終始、緊迫感のある光景が続いていました。

「平治物語絵巻 三条殿夜討巻」一巻 鎌倉時代・13世紀後半 展示風景

なお「吉備大臣入唐絵巻」は全長25メートル、「平治物語絵巻」の「三条夜討絵巻」は約7メートルほどの作品です。

やはり絵巻は最前列で見ないとよく分かりません。現在、絵巻を見るための長大な行列は発生していないようですが、もし開館時に行かれるのであれば、まずこの絵巻コーナーを目指すのが良いのではないでしょうか。場所はエスカレーターを上がって左側、第一会場の二つ目の展示室でした。

中世絵画も充実しています。絵巻に続いて登場するのが、伝雪舟をはじめ祥啓、また狩野元信らによる室町絵画、約10数点です。

「山水図」祥啓 室町時代・15世紀末~16世紀 ボストン美術館

ここで印象的なのは祥啓の「山水図」です。鎌倉・建長寺由来の禅宗画家として知られる彼の本作は、簡潔な筆致ながらも深淵な空間を作り上げています。長閑な情緒も伝わる作品と言えるかもしれません。

また諸説あるものの、一部では雪舟と伝えられる拙宗等揚の「三聖・蓮図」における蓮の瑞々しい描写にも惹かれました。

さて本展は巡回展ですが、東京会場のみ展示されるのが、刀剣と染織、あわせて約20点です。

第6章「アメリカ人を魅了した日本のわざ 刀剣と染織」展示室風景

ここは東博の展示センスも冴えています。自慢の古いケースを用い、やや強めの照明によって、刀の白い光と染織の艶やかな色彩を引き出していました。

ラストの蕭白の前には等伯、山雪、探幽、そして光琳に若冲といった江戸絵画のスターたちが並びます。

一押しは等伯の「龍虎図屏風」です。

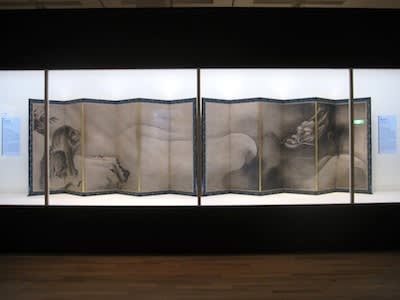

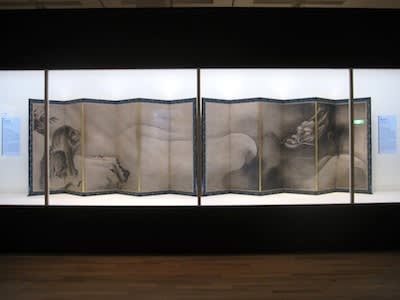

「龍虎図屏風」六曲一双 長谷川等伯 江戸時代・慶長11年(1606) ボストン美術館

まさに気宇壮大、広がりのある空間を使って、龍と虎が対峙する姿を描いています。

もちろん注目は作中における大気の表現です。雨と風、そして雲に大波が、いつもながらにニュアンスに富んだ水墨の筆致で示されていました。

また琳派ファンとしては光琳の「松島図屏風」も注目の一作です。

「松島図屏風」六曲一隻 尾形光琳 江戸時代・18世紀前半 ボストン美術館

宗達の同名作の右隻を写した作品ですが、なにやらアクロバットにうねる波、そしてやや簡略化された島などは、いかにも光琳と言えるのではないでしょうか。

「四季花鳥図屏風」(右隻)狩野永納 江戸時代・17世紀後半 ボストン美術館

またねっとりしたような色彩が濃厚でかつ緻密な上、デフォルメ的な岩や草木の表現が鮮烈な山雪、永納らの、いわゆる京狩野の佳品も印象に残りました。

そしてラストは曾我蕭白、全11点揃い踏みです。

第5章「奇才 曽我蕭白」展示室風景

出品作は全てビゲローとフェノロサ自身が収集したものだそうですが、ともかくこれだけでも一つの展覧会が成り立つのではないかと思うほど充実しています。

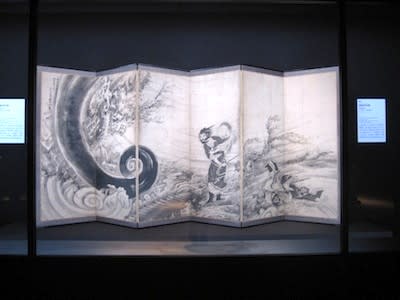

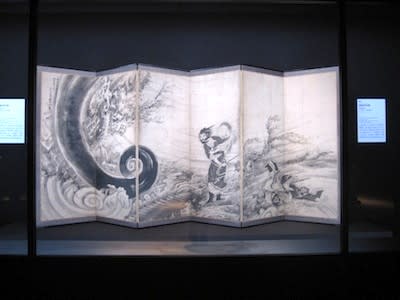

「風仙図屏風」六曲一隻 曽我蕭白 江戸時代・18世紀後半 ボストン美術館

筆の硬軟を使い分ける蕭白のこと、必ずしもこの一点を挙げるのが難しいところですが、やはり渦巻き状の雲にシュールならぬ表現の男の立つ「風仙図屏風」などに注目が集まるのではないでしょうか。

「雲龍図」八面 曽我蕭白 江戸時代・宝暦13年(1763) ボストン美術館

また修復後、世界初公開となる「雲龍図」のど迫力は写真や図版では到底伝わりません。

「雲龍図」の前で作品解説を行う田沢裕賀氏とアン・ニシムラ・モース氏(肩書きは同上)。

ボストン美術館ではめくり、つまり巻かれた状態であったことを思うと、この襖にまでよく仕立てたものかと感心させられますが、描かれた当初は「鷹図」とともに、とある寺院に収められていた(図録には裏に設置されていたのではないかという指摘あり。)のではないかと考えられているそうです。

「鷹図」二面 曽我蕭白 江戸時代・18世紀後半 ボストン美術館

「鷹図」はちょうど「雲龍図」の左後方にあります。見比べるのも面白いかもしれません。

第4章「華ひらく近世絵画」展示室風景

さてボストン美術館は作品の管理が厳しく、一度展示すると当面出品を見合わせることが多いそうです。

ちなみに今回の展覧会は5年越しです。目玉の「雲龍図」はもちろん、他の作品の多くも本展の開催にあわせて調査、修復を経て公開されています。とくに出品の染織は全て修復されました。

図録巻頭のボストン美術館館長のメッセージに、30年前に東京で開催した展覧会に足を運んだ一人の学生が今や本展のキュレーターになったとの記述がありました。

幕末以来の長期に渡るコレクションの形成史はおろか、この30年ぶりという機会、また修復をはじめとする展示に携わった方々の熱意などに思いを馳せてみるのも良いのではないでしょうか。

本展は巡回展です。以下のスケジュールで巡回します。

名古屋ボストン美術館 2012年6月23日(土)~9月17日(月・祝)・2012年9月29日(土)~12月9日(日)

九州国立博物館 2013年1月1日(火・祝)~3月17日(日)

大阪市立美術館 2013年4月2日(火)~6月16日(日)

なお先にも触れたように全ての刀剣と染織、またその他の一部の作品も東京会場のみの出品です。(名古屋と福岡会場では仏像が出品されません。また近世絵画の大半も福岡会場では不出品です。)十分にご注意下さい。

第1章「仏のかたち 神のすがた」展示室風景

平成館の企画展としては作品数が多いとは言えないかもしれませんが、それは全く気になりませんでした。プレビュー時と、もう一度別の日に出かけましたが、観覧はゆうに2時間以上かかりました。

6月10日までの開催です。もちろんおすすめします。

「ボストン美術館 日本美術の至宝」 東京国立博物館

会期:3月20日(火)~6月10日(日)

休館:月曜日。但し4月30日(月・休)は開館。

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで) *毎週金曜日は20時、土・日・祝・休日は18時まで開館。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「ボストン美術館 日本美術の至宝」

3/20-6/10

今年最大の日本美術展としても過言ではありません。東京国立博物館で開催中の「ボストン美術館 日本美術の至宝」展のプレスプレビューに参加してきました。

昨年、記者発表会に参加してから、ともかく今か今かと待っていた展覧会でしたが、とうとう3月20日より上野の東京国立博物館ではじまりました。

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」記者発表会(拙ブログ)

それが「海の向こうの正倉院」とまで称される、ボストン美術館の日本美術・里帰り展です。

「岡倉覚三像」一躯 平櫛田中 昭和38年(1963) ボストン美術館

遡ること幕末から明治期、フェノロサや天心らに始まり、以来、多様な東洋美術品を収集してきた同館ですが、その膨大なコレクションより、修復後初公開となる曾我蕭白の「雲龍図」をはじめ、「平時物語絵巻」と「吉備大臣入唐絵巻」、そして仏画や中世水墨画に近世絵画、さらには刀剣に染織などの名品、全70点が一同に公開されました。

展覧会の構成は以下の通りです。(出品リスト)

第1章 「仏のかたち 神のすがた」

第2章 「海を渡った二大絵巻」

第3章 「静寂と輝き 中世水墨画と初期狩野派」

第4章 「華ひらく近世絵画」

第5章 「奇才 曽我蕭白」

第6章 「アメリカ人を魅了した日本のわざ 刀剣と染織」

冒頭、ボストン美術館の中国・日本部長としてコレクションに尽力した岡倉天心の像(平櫛田中作)を過ぎると、これ見よがしにずらりと並ぶのが、貴重な仏画の数々です。

第1章「仏のかたち 神のすがた」展示室風景

いきなりの見どころ到来ということで、思わず息をのんでしまいましたが、ここでは奈良時代より鎌倉時代へと至る仏画、約17点が展示されています。

「法華堂根本曼荼羅図」奈良時代・8世紀 ボストン美術館

中でも注目なのが最奥部に掲げられた「法華堂根本曼荼羅図」です。

1882年、ビゲローが奈良東大寺の法華堂から持ち出したとされる作品ですが、その希少性は本展でも随一と言えるかもしれません。

「法華堂根本曼荼羅図」の前で作品解説を行う田沢裕賀氏(右、東京国立博物館絵画・彫刻室長)とアン・ニシムラ・モース(左、ボストン美術館日本美術課長)。

これまでに幾たびも損傷を受けてきたこともあり、必ずしも状態は良好ではありませんが、よく目を凝らすと背景に、この時代としては珍しい山水が描かれていることが分かります。

着彩は群青や緑青など、正倉院絵画にも類例の見られる中国絵画風とのことですが、その広がりある空間構成は、後のやまと絵の萌芽とも受け取れるのだそうです。

保存の観点からか、仏画展示室の照明はかなり暗く、見やすいとは言えませんが、ここは是非とも単眼鏡でじっくりと楽しんで下さい。

第2章「海を渡った二大絵巻」展示室風景

さて仏画を経由すると、また大きな見どころである在外二大絵巻コーナーへとたどり着きます。

もちろんそれは言うまでもなく「吉備大臣入唐絵巻」と、「平治物語絵巻」から「三条殿夜討絵巻」です。

「吉備大臣入唐絵巻」一巻 平安時代・12世紀後半 ボストン美術館 展示風景

ともに制作以来、大切に保存されながらも、幕末の混乱期に市場へと投げ出され、結果フェノロサらの手によりボストンへと渡った作品ですが、今回はともに全巻、まさに目と鼻の先で味わうことが出来ます。

吉備大臣絵巻はともかくユーモラスです。作品の上部に解説パネルが設置され、簡単なストーリーを追えるのも嬉しいところですが、大臣が幽鬼の案内により超能力を使って空を飛んで楼閣を抜け出すシーンなどはもはやおかしみの世界と言えるのではないでしょうか。

人物描写も細かく、唐の人々の困った様子もダイレクトに伝わってきます。

一方での「平治物語絵巻」はひしめく群衆と火焔に思わず後退りしてしまうような迫力ある作品です。

「平治物語絵巻 三条殿夜討巻」一巻 鎌倉時代・13世紀後半 部分

とりわけ焼き打ちの凄惨な光景は目に焼きつきます。逃げ惑う人々は時に首を切られ、その血が火焔の火の粉と一体となっていきます。終始、緊迫感のある光景が続いていました。

「平治物語絵巻 三条殿夜討巻」一巻 鎌倉時代・13世紀後半 展示風景

なお「吉備大臣入唐絵巻」は全長25メートル、「平治物語絵巻」の「三条夜討絵巻」は約7メートルほどの作品です。

やはり絵巻は最前列で見ないとよく分かりません。現在、絵巻を見るための長大な行列は発生していないようですが、もし開館時に行かれるのであれば、まずこの絵巻コーナーを目指すのが良いのではないでしょうか。場所はエスカレーターを上がって左側、第一会場の二つ目の展示室でした。

中世絵画も充実しています。絵巻に続いて登場するのが、伝雪舟をはじめ祥啓、また狩野元信らによる室町絵画、約10数点です。

「山水図」祥啓 室町時代・15世紀末~16世紀 ボストン美術館

ここで印象的なのは祥啓の「山水図」です。鎌倉・建長寺由来の禅宗画家として知られる彼の本作は、簡潔な筆致ながらも深淵な空間を作り上げています。長閑な情緒も伝わる作品と言えるかもしれません。

また諸説あるものの、一部では雪舟と伝えられる拙宗等揚の「三聖・蓮図」における蓮の瑞々しい描写にも惹かれました。

さて本展は巡回展ですが、東京会場のみ展示されるのが、刀剣と染織、あわせて約20点です。

第6章「アメリカ人を魅了した日本のわざ 刀剣と染織」展示室風景

ここは東博の展示センスも冴えています。自慢の古いケースを用い、やや強めの照明によって、刀の白い光と染織の艶やかな色彩を引き出していました。

ラストの蕭白の前には等伯、山雪、探幽、そして光琳に若冲といった江戸絵画のスターたちが並びます。

一押しは等伯の「龍虎図屏風」です。

「龍虎図屏風」六曲一双 長谷川等伯 江戸時代・慶長11年(1606) ボストン美術館

まさに気宇壮大、広がりのある空間を使って、龍と虎が対峙する姿を描いています。

もちろん注目は作中における大気の表現です。雨と風、そして雲に大波が、いつもながらにニュアンスに富んだ水墨の筆致で示されていました。

また琳派ファンとしては光琳の「松島図屏風」も注目の一作です。

「松島図屏風」六曲一隻 尾形光琳 江戸時代・18世紀前半 ボストン美術館

宗達の同名作の右隻を写した作品ですが、なにやらアクロバットにうねる波、そしてやや簡略化された島などは、いかにも光琳と言えるのではないでしょうか。

「四季花鳥図屏風」(右隻)狩野永納 江戸時代・17世紀後半 ボストン美術館

またねっとりしたような色彩が濃厚でかつ緻密な上、デフォルメ的な岩や草木の表現が鮮烈な山雪、永納らの、いわゆる京狩野の佳品も印象に残りました。

そしてラストは曾我蕭白、全11点揃い踏みです。

第5章「奇才 曽我蕭白」展示室風景

出品作は全てビゲローとフェノロサ自身が収集したものだそうですが、ともかくこれだけでも一つの展覧会が成り立つのではないかと思うほど充実しています。

「風仙図屏風」六曲一隻 曽我蕭白 江戸時代・18世紀後半 ボストン美術館

筆の硬軟を使い分ける蕭白のこと、必ずしもこの一点を挙げるのが難しいところですが、やはり渦巻き状の雲にシュールならぬ表現の男の立つ「風仙図屏風」などに注目が集まるのではないでしょうか。

「雲龍図」八面 曽我蕭白 江戸時代・宝暦13年(1763) ボストン美術館

また修復後、世界初公開となる「雲龍図」のど迫力は写真や図版では到底伝わりません。

「雲龍図」の前で作品解説を行う田沢裕賀氏とアン・ニシムラ・モース氏(肩書きは同上)。

ボストン美術館ではめくり、つまり巻かれた状態であったことを思うと、この襖にまでよく仕立てたものかと感心させられますが、描かれた当初は「鷹図」とともに、とある寺院に収められていた(図録には裏に設置されていたのではないかという指摘あり。)のではないかと考えられているそうです。

「鷹図」二面 曽我蕭白 江戸時代・18世紀後半 ボストン美術館

「鷹図」はちょうど「雲龍図」の左後方にあります。見比べるのも面白いかもしれません。

第4章「華ひらく近世絵画」展示室風景

さてボストン美術館は作品の管理が厳しく、一度展示すると当面出品を見合わせることが多いそうです。

ちなみに今回の展覧会は5年越しです。目玉の「雲龍図」はもちろん、他の作品の多くも本展の開催にあわせて調査、修復を経て公開されています。とくに出品の染織は全て修復されました。

図録巻頭のボストン美術館館長のメッセージに、30年前に東京で開催した展覧会に足を運んだ一人の学生が今や本展のキュレーターになったとの記述がありました。

幕末以来の長期に渡るコレクションの形成史はおろか、この30年ぶりという機会、また修復をはじめとする展示に携わった方々の熱意などに思いを馳せてみるのも良いのではないでしょうか。

本展は巡回展です。以下のスケジュールで巡回します。

名古屋ボストン美術館 2012年6月23日(土)~9月17日(月・祝)・2012年9月29日(土)~12月9日(日)

九州国立博物館 2013年1月1日(火・祝)~3月17日(日)

大阪市立美術館 2013年4月2日(火)~6月16日(日)

なお先にも触れたように全ての刀剣と染織、またその他の一部の作品も東京会場のみの出品です。(名古屋と福岡会場では仏像が出品されません。また近世絵画の大半も福岡会場では不出品です。)十分にご注意下さい。

第1章「仏のかたち 神のすがた」展示室風景

平成館の企画展としては作品数が多いとは言えないかもしれませんが、それは全く気になりませんでした。プレビュー時と、もう一度別の日に出かけましたが、観覧はゆうに2時間以上かかりました。

6月10日までの開催です。もちろんおすすめします。

「ボストン美術館 日本美術の至宝」 東京国立博物館

会期:3月20日(火)~6月10日(日)

休館:月曜日。但し4月30日(月・休)は開館。

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで) *毎週金曜日は20時、土・日・祝・休日は18時まで開館。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )