都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「セザンヌ展」 国立新美術館

国立新美術館

「セザンヌーパリとプロヴァンス」展

3/28-6/11

国立新美術館で開催中の「セザンヌーパリとプロヴァンス」展、プレスプレビューに参加してきました。

「近代絵画の父」と称され、印象派、後期印象派の画家では最も重要とされるポール・セザンヌ(1839-1906)ですが、意外にも画業をまとめて展観する機会は国内で殆どありませんでした。

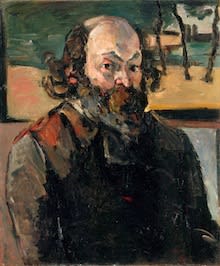

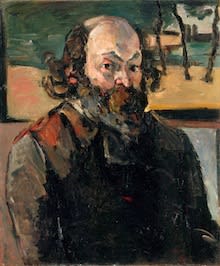

ポール・セザンヌ「自画像」1875年頃 オルセー美術館

1974年に東京の国立西洋美術館の他、京都や福岡へ巡回した回顧展があったそうですが、今回はほぼそれ以来、約40年ぶりとなる大規模なセザンヌ展です。

オルセー美術館の他、世界8カ国、約40もの美術館から集められたセザンヌの作品、約90点が一同に介していました。

展覧会の構成は以下の通りです。

1.初期

2.風景

3.身体

4.肖像

5.静物

6.晩年

単純な時系列ではありません。初期作を除き、セザンヌが追求した上記各テーマ毎に、その中での画風の変遷を追う内容となっていました。

さてタイトルもあるように今回の展覧会で最も重要なのは、セザンヌにとってかけがえのない都市、すなわちパリとプロヴァンスにスポットを当てているところです。

1839年、南仏のエクス=アン=プロヴァンス(エクス)に生まれたセザンヌは、一生涯のうちに約20回にも渡ってパリとエクスの間を行き来しています。

若かりしセザンヌはパリへと出向き、ドラクロワやクールベといった画家の影響も受け、一見するところ後期のセザンヌとは結びつかない表現主義的傾向とも捉えられる絵画を描きます。

その一例が「砂糖壺、洋なし、青いカップ」(1865-70年)ではないでしょうか。セザンヌ自身が「クイヤルド」、つまり牛のこう丸と述べたパレットナイフの厚塗りの技法を用い、カップなどをキャンバスへ押し込めるように描いています。

またそれよりはやや薄塗りながらも、やはり重いタッチで描いたのが「パンと卵のある静物」(1865年)です。背景の闇は何やらマネを連想させるものすらありました。

左:「ピアノを弾く少女(タンホイザー序曲)」1869年 エルミタージュ美術館

そして彼が好んでいたというワーグナーを引き出した「ピアノを弾く少女(タンホイザー序曲)」(1869年)も印象深い一枚です。背景の装飾模様はこれに先立つ屏風の作品に似ていますが、手前のピアノを弾く女は妹、また針仕事をしている女性は母をモチーフとしています。

左から「四季 春」1861年頃、「四季 夏」1860-61年頃、「四季 冬」1860-61年頃、「四季 秋」1861年頃 パリ市立プティ・パレ美術館

さらに初期セザンヌの意外な作品が4枚の連作、「四季」(1860-61年)です。写真を見ても一目瞭然、一枚の高さが何と3メートルにも及ぶ大作ですが、これらは父がエクス郊外に購入した別荘の大広間を飾るために描いたものだそうです。

厚塗りパレットナイフとは似ても似つかぬ画風ですが、ここではアングルの引用がある他、セザンヌがルーベンスを最も模写していたという記録も残っています。時に実験的とも言われるセザンヌの作品ですが、初期の頃からこのように多面的というわけでした。

さてパリでピサロに学んだセザンヌは近郊の景色を描く一方、後には「自然に即してプッサンをやり直す。」と述べ、サント=ヴィクトワールに代表されるような南仏の自然をいくつも描きだします。

ポール・セザンヌ「首吊りの家、オーヴェール=シュル=オワーズ」1873年 オルセー美術館

そのようなピサロの影響を伺わせる一枚が「首吊りの家、オーヴェール=シュル=オワーズ」(1873年)です。表面はどことなく点描風で、タッチもいわゆる構築的筆触とも呼ばれる、独特な軽みを帯びたものへと変化しています。60年代の暗い色彩もほぼ消えていました。

左:「大きな松の木と赤い大地」1885-87年 個人蔵

さらに時代が進むと「大きな松の木と赤い大地」(1885-87年)のように、タッチはより自由になっていきますが、画面の構成に一定の幾何学的イメージが浮かび上がってくるのも大きな特徴と言えるかもしれません。

縦を志向する前景の木と、背景における山の稜線という横軸とが画面上で交差します。その軽やかな筆致に反して構成はかなり堅牢でした。

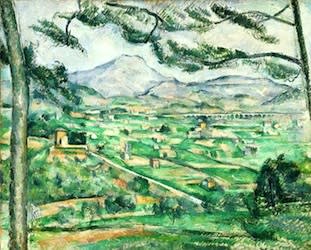

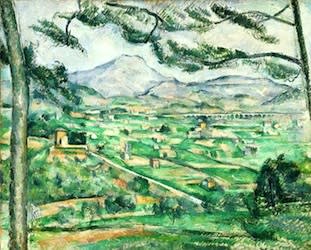

ポール・セザンヌ「サント=ヴィクトワール山」1886-87年 フィリップス・コレクション

セザンヌの風景画の代表作として知られるサント=ヴィクトワール主題の作品は3点(1点は最終章にて)ほど展示されています。

右:「トロネの道とサント=ヴィクトワール山」1896-98年 エルミタージュ美術館

「トロネの道とサント=ヴィクトワール山」(1896-98年)における空と山肌の透明感のある水色こそ、まさにリズム感と瑞々しさを備えたセザンヌの色と言えるかもしれません。

さて「身体」のセクションこそ、パリとプロヴァンスでのセザンヌの違いを一番分かりやすい形で見ることが出来るのではないでしょうか。

パリではマネを強く意識した性を押し出す裸体の女性を描く一方、プロヴァンスでは風景と人物の調和する理想郷としての水浴図に取り組みました。

ポール・セザンヌ「3人の水浴の女たち」1876-77年頃 パリ市立プティ・パレ美術館

マティスが所有していたことでも知られる「3人の水浴の女たち」(1876-77年ころ)こそセザンヌの見た南仏の理想風景なのかもしれません。「聖アントニウスの誘惑」同様、左右の木によって三角形を意識させる構図の中、裸婦たちがおおらかに水を浴びています。緑と黄色も美しい色彩のハーモニーを奏でていました。

「肖像」においてもパリとエクスの対比は明瞭です。エクスでは庭師ヴァリエといった、セザンヌの生活に身近な人々をモデルにする一方、パリではコレクターや画商らを描きました。

しかしながらセザンヌはどちらかというとモデルの人となりを絵に表すことよりも、純粋に人物を絵画として如何に捉えるかということに注意を払っているのかもしれません。

ポール・セザンヌ「赤いひじ掛け椅子のセザンヌ夫人」1877年頃 ボストン美術館

セザンヌを支えた妻オルタンスを描いた作品も、セザンヌを世に紹介した画商のヴォラールを描いた作品も、ともに親密な間柄であるにも関わらず、表情が強く伝わってくるわけではありません。それよりもヴォラールにおける迫り出す肩のラインの構図や、夫人の赤い肘掛けの色彩など、絵画表現そのものに関心が向いているように思いました。

左:「アンブロワーズ・ヴォラールの肖像」1899年 パリ市立プティ・パレ美術館

なお「アンブロワーズ・ヴォラールの肖像」(1899年)を描く際においてヴォラールは何と115回ものポーズをとったそうです。描くということに対するセザンヌの強い意識を知るエピソードかもしれません。

私がセザンヌで一番好きな静物画は会場後半でのお目見えです。油絵全1000点のうち、静物は200点と、セザンヌは言わば造形的実験のしやすい静物を好んで描いたようですが、やはり中でも重要なのは王道のリンゴをモチーフとした作品ではないでしょうか。

ポール・セザンヌ「りんごとオレンジ」1899年頃 オルセー美術館

西洋絵画史上、はじめて絵画へ複数の視点を取りこんだセザンヌの代表作としても知られる「りんごとオレンジ」(1899年頃)を見逃すことは出来ません。一見、前へ垂れて大きくずり下がりそうな布とりんごですが、不思議と果物皿へと視点の定まる中心性を帯びた構図にまとめられています。言わば不安定感と安定感が同居した形です。

特に晩年におけるステンドグラスのような透明な色彩は言うまでもありませんが、この構図上におけるスリリングな緊張感も、セザンヌ作品を味わう醍醐味と言えそうです。

レ・ローブのアトリエ・セザンヌ再現展示の前で解説を行うミッシェル・フレッセ同館館長。

さて晩年のコーナーでは今回の目玉でもあるセザンヌのアトリエが再現されています。

レ・ローブのアトリエ・セザンヌ再現展示

セザンヌは晩年の4年間、このエクスのレ・ローブにあるアトリエで毎日、絵画の制作に励みました。

レ・ローブのアトリエ・セザンヌ再現展示

もちろんアトリエ内にあるオブジェも現地から持ち込んできたものです。全部で約20点ほど出ていますが、中でもミケランジェロの石膏像などは、かつて一度しかアトリエ外へ出したことのない作品だそうです。もちろん日本へは初出品とのことでした。

なおこのアトリエでセザンヌを世話したのが他ならぬ庭師のヴァリエですが、最後の最後で彼を描いたこれまた興味深い作品が出ています。

図版がないのでお伝えしにくいのですが、最晩年の出品番号88の「庭師ヴァリエ」(1906年)を見て驚きました。実はセクション4の「肖像」においても同じ年に描かれたヴァリエの肖像が展示(出品番号71)が出ていますが、色彩はもちろん、絵具の使い方が全く異なります。

88のヴァリエは薄塗り、71のそれは厚塗りです。一般的にセザンヌは画業において厚塗りから薄塗りへと変化したとされていますが、この作品を見る限りでは必ずしもそうとは言えないのかもしれません。

実はセザンヌはこれまでそれほど強く意識したことがありませんでしたが、同時代でここまで見れば見るほど発見のある画家も他にいません。視覚構図上のセザンヌの実験は一種の知的遊戯です。まさにその『術』にはまりながら時間を忘れて見入りました。

「もっと知りたいセザンヌ 生涯と作品/永井隆則/東京美術」

「もっと知りたいセザンヌ 生涯と作品/永井隆則/東京美術」

展示出品作についても詳細な解説のある東京美術の「もっと知りたいセザンヌ」がとてもよく出来ています。展示会場内のショップでも販売中です。是非ご覧になってください。

会場風景。展示室は一部を除きやや暗めです。(その分照明は強めでした。)

100%セザンヌ、確かにキャッチーなコピーかもしれませんが、内容は驚くほど充実しています。少なくとも国内ではこれ以上望めないセザンヌ展であることは間違いありません。

6月11日まで開催されています。もちろんおすすめします。

「セザンヌーパリとプロヴァンス」展 国立新美術館

会期:3月28日(水)~6月11日(月)

休館:火曜日。但し5月1日は開館。

時間:10:00~18:00 *金曜日は20時まで開館。

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「セザンヌーパリとプロヴァンス」展

3/28-6/11

国立新美術館で開催中の「セザンヌーパリとプロヴァンス」展、プレスプレビューに参加してきました。

「近代絵画の父」と称され、印象派、後期印象派の画家では最も重要とされるポール・セザンヌ(1839-1906)ですが、意外にも画業をまとめて展観する機会は国内で殆どありませんでした。

ポール・セザンヌ「自画像」1875年頃 オルセー美術館

1974年に東京の国立西洋美術館の他、京都や福岡へ巡回した回顧展があったそうですが、今回はほぼそれ以来、約40年ぶりとなる大規模なセザンヌ展です。

オルセー美術館の他、世界8カ国、約40もの美術館から集められたセザンヌの作品、約90点が一同に介していました。

展覧会の構成は以下の通りです。

1.初期

2.風景

3.身体

4.肖像

5.静物

6.晩年

単純な時系列ではありません。初期作を除き、セザンヌが追求した上記各テーマ毎に、その中での画風の変遷を追う内容となっていました。

さてタイトルもあるように今回の展覧会で最も重要なのは、セザンヌにとってかけがえのない都市、すなわちパリとプロヴァンスにスポットを当てているところです。

1839年、南仏のエクス=アン=プロヴァンス(エクス)に生まれたセザンヌは、一生涯のうちに約20回にも渡ってパリとエクスの間を行き来しています。

若かりしセザンヌはパリへと出向き、ドラクロワやクールベといった画家の影響も受け、一見するところ後期のセザンヌとは結びつかない表現主義的傾向とも捉えられる絵画を描きます。

その一例が「砂糖壺、洋なし、青いカップ」(1865-70年)ではないでしょうか。セザンヌ自身が「クイヤルド」、つまり牛のこう丸と述べたパレットナイフの厚塗りの技法を用い、カップなどをキャンバスへ押し込めるように描いています。

またそれよりはやや薄塗りながらも、やはり重いタッチで描いたのが「パンと卵のある静物」(1865年)です。背景の闇は何やらマネを連想させるものすらありました。

左:「ピアノを弾く少女(タンホイザー序曲)」1869年 エルミタージュ美術館

そして彼が好んでいたというワーグナーを引き出した「ピアノを弾く少女(タンホイザー序曲)」(1869年)も印象深い一枚です。背景の装飾模様はこれに先立つ屏風の作品に似ていますが、手前のピアノを弾く女は妹、また針仕事をしている女性は母をモチーフとしています。

左から「四季 春」1861年頃、「四季 夏」1860-61年頃、「四季 冬」1860-61年頃、「四季 秋」1861年頃 パリ市立プティ・パレ美術館

さらに初期セザンヌの意外な作品が4枚の連作、「四季」(1860-61年)です。写真を見ても一目瞭然、一枚の高さが何と3メートルにも及ぶ大作ですが、これらは父がエクス郊外に購入した別荘の大広間を飾るために描いたものだそうです。

厚塗りパレットナイフとは似ても似つかぬ画風ですが、ここではアングルの引用がある他、セザンヌがルーベンスを最も模写していたという記録も残っています。時に実験的とも言われるセザンヌの作品ですが、初期の頃からこのように多面的というわけでした。

さてパリでピサロに学んだセザンヌは近郊の景色を描く一方、後には「自然に即してプッサンをやり直す。」と述べ、サント=ヴィクトワールに代表されるような南仏の自然をいくつも描きだします。

ポール・セザンヌ「首吊りの家、オーヴェール=シュル=オワーズ」1873年 オルセー美術館

そのようなピサロの影響を伺わせる一枚が「首吊りの家、オーヴェール=シュル=オワーズ」(1873年)です。表面はどことなく点描風で、タッチもいわゆる構築的筆触とも呼ばれる、独特な軽みを帯びたものへと変化しています。60年代の暗い色彩もほぼ消えていました。

左:「大きな松の木と赤い大地」1885-87年 個人蔵

さらに時代が進むと「大きな松の木と赤い大地」(1885-87年)のように、タッチはより自由になっていきますが、画面の構成に一定の幾何学的イメージが浮かび上がってくるのも大きな特徴と言えるかもしれません。

縦を志向する前景の木と、背景における山の稜線という横軸とが画面上で交差します。その軽やかな筆致に反して構成はかなり堅牢でした。

ポール・セザンヌ「サント=ヴィクトワール山」1886-87年 フィリップス・コレクション

セザンヌの風景画の代表作として知られるサント=ヴィクトワール主題の作品は3点(1点は最終章にて)ほど展示されています。

右:「トロネの道とサント=ヴィクトワール山」1896-98年 エルミタージュ美術館

「トロネの道とサント=ヴィクトワール山」(1896-98年)における空と山肌の透明感のある水色こそ、まさにリズム感と瑞々しさを備えたセザンヌの色と言えるかもしれません。

さて「身体」のセクションこそ、パリとプロヴァンスでのセザンヌの違いを一番分かりやすい形で見ることが出来るのではないでしょうか。

パリではマネを強く意識した性を押し出す裸体の女性を描く一方、プロヴァンスでは風景と人物の調和する理想郷としての水浴図に取り組みました。

ポール・セザンヌ「3人の水浴の女たち」1876-77年頃 パリ市立プティ・パレ美術館

マティスが所有していたことでも知られる「3人の水浴の女たち」(1876-77年ころ)こそセザンヌの見た南仏の理想風景なのかもしれません。「聖アントニウスの誘惑」同様、左右の木によって三角形を意識させる構図の中、裸婦たちがおおらかに水を浴びています。緑と黄色も美しい色彩のハーモニーを奏でていました。

「肖像」においてもパリとエクスの対比は明瞭です。エクスでは庭師ヴァリエといった、セザンヌの生活に身近な人々をモデルにする一方、パリではコレクターや画商らを描きました。

しかしながらセザンヌはどちらかというとモデルの人となりを絵に表すことよりも、純粋に人物を絵画として如何に捉えるかということに注意を払っているのかもしれません。

ポール・セザンヌ「赤いひじ掛け椅子のセザンヌ夫人」1877年頃 ボストン美術館

セザンヌを支えた妻オルタンスを描いた作品も、セザンヌを世に紹介した画商のヴォラールを描いた作品も、ともに親密な間柄であるにも関わらず、表情が強く伝わってくるわけではありません。それよりもヴォラールにおける迫り出す肩のラインの構図や、夫人の赤い肘掛けの色彩など、絵画表現そのものに関心が向いているように思いました。

左:「アンブロワーズ・ヴォラールの肖像」1899年 パリ市立プティ・パレ美術館

なお「アンブロワーズ・ヴォラールの肖像」(1899年)を描く際においてヴォラールは何と115回ものポーズをとったそうです。描くということに対するセザンヌの強い意識を知るエピソードかもしれません。

私がセザンヌで一番好きな静物画は会場後半でのお目見えです。油絵全1000点のうち、静物は200点と、セザンヌは言わば造形的実験のしやすい静物を好んで描いたようですが、やはり中でも重要なのは王道のリンゴをモチーフとした作品ではないでしょうか。

ポール・セザンヌ「りんごとオレンジ」1899年頃 オルセー美術館

西洋絵画史上、はじめて絵画へ複数の視点を取りこんだセザンヌの代表作としても知られる「りんごとオレンジ」(1899年頃)を見逃すことは出来ません。一見、前へ垂れて大きくずり下がりそうな布とりんごですが、不思議と果物皿へと視点の定まる中心性を帯びた構図にまとめられています。言わば不安定感と安定感が同居した形です。

特に晩年におけるステンドグラスのような透明な色彩は言うまでもありませんが、この構図上におけるスリリングな緊張感も、セザンヌ作品を味わう醍醐味と言えそうです。

レ・ローブのアトリエ・セザンヌ再現展示の前で解説を行うミッシェル・フレッセ同館館長。

さて晩年のコーナーでは今回の目玉でもあるセザンヌのアトリエが再現されています。

レ・ローブのアトリエ・セザンヌ再現展示

セザンヌは晩年の4年間、このエクスのレ・ローブにあるアトリエで毎日、絵画の制作に励みました。

レ・ローブのアトリエ・セザンヌ再現展示

もちろんアトリエ内にあるオブジェも現地から持ち込んできたものです。全部で約20点ほど出ていますが、中でもミケランジェロの石膏像などは、かつて一度しかアトリエ外へ出したことのない作品だそうです。もちろん日本へは初出品とのことでした。

なおこのアトリエでセザンヌを世話したのが他ならぬ庭師のヴァリエですが、最後の最後で彼を描いたこれまた興味深い作品が出ています。

図版がないのでお伝えしにくいのですが、最晩年の出品番号88の「庭師ヴァリエ」(1906年)を見て驚きました。実はセクション4の「肖像」においても同じ年に描かれたヴァリエの肖像が展示(出品番号71)が出ていますが、色彩はもちろん、絵具の使い方が全く異なります。

88のヴァリエは薄塗り、71のそれは厚塗りです。一般的にセザンヌは画業において厚塗りから薄塗りへと変化したとされていますが、この作品を見る限りでは必ずしもそうとは言えないのかもしれません。

実はセザンヌはこれまでそれほど強く意識したことがありませんでしたが、同時代でここまで見れば見るほど発見のある画家も他にいません。視覚構図上のセザンヌの実験は一種の知的遊戯です。まさにその『術』にはまりながら時間を忘れて見入りました。

「もっと知りたいセザンヌ 生涯と作品/永井隆則/東京美術」

「もっと知りたいセザンヌ 生涯と作品/永井隆則/東京美術」展示出品作についても詳細な解説のある東京美術の「もっと知りたいセザンヌ」がとてもよく出来ています。展示会場内のショップでも販売中です。是非ご覧になってください。

会場風景。展示室は一部を除きやや暗めです。(その分照明は強めでした。)

100%セザンヌ、確かにキャッチーなコピーかもしれませんが、内容は驚くほど充実しています。少なくとも国内ではこれ以上望めないセザンヌ展であることは間違いありません。

6月11日まで開催されています。もちろんおすすめします。

「セザンヌーパリとプロヴァンス」展 国立新美術館

会期:3月28日(水)~6月11日(月)

休館:火曜日。但し5月1日は開館。

時間:10:00~18:00 *金曜日は20時まで開館。

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )