都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

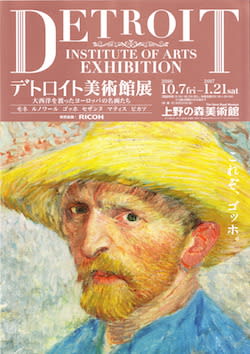

「デトロイト美術館展」 上野の森美術館

上野の森美術館

「デトロイト美術館展」

2016/10/7~2017/1/21

アメリカの公立美術館で初めて公開されたゴッホの作品は、チラシの表紙を飾る「自画像」でした。

デトロイト美術館の誇る西洋絵画コレクションがやって来ました。出品は52点。上野の森のスペースは満たしていますが、点数自体は必ずしも多くありません。うち15点は日本初公開でした。

月曜、ないし火曜日は全ての作品の撮影が出来ます。(但し、一部はSNSヘの掲載が禁止されています。)

ピエール・オーギュスト・ルノワール「座る浴女」 1903-1906年

ルノワールの3点がいずれも優品です。目立つのは「座る浴女」でした。画家の得意とする裸婦像です。足を組んでは、左手でブロンドの髪をたくし上げています。豊満な肉体を余すことなく見せています。うっすらピンク色を帯びた肌も美しい。顔は赤らんでいます。モチーフこそヴィーナス、あるいはニンフを思い起こさせますが、あくまでも健康的な女性を表現しています。

ピエール・オーギュスト・ルノワール「肘掛け椅子の女性」 1874年

「肘掛け椅子の女性」も魅力的でした。女性が一人、腕を組みながらソファーに腰をかけています。白い肌は眩しい。強い光を感じました。タッチは一見、大胆ですが、腕や頬の部分の色は細かく変化しています。ニュアンスに富んでいました。

エドガー・ドガ「女性の肖像」 1877年

印象派で最も多いのはドガの4点です。「女性の肖像」はどうでしょうか。黒いドレスに身を包んだ夫人が座っています。モデルはオペラ座の踊り子のマロとも言われているそうです。とすれば若い女性のはずです。何故に年齢を上げて描いたのでしょうか。解説に「物思い」とありましたが、私には何かを達観したような表情にも見えました。貫禄は十分です。色の構成が巧みです。ドレスの黒、そして背後のエメラルドグリーン、さらには花の紫や白などがせめぎあっています。

続くのはポスト印象派です。セザンヌが多くを占めていますが、ここは何と言っても目玉のゴッホでしょう。例の「自画像」、ないし日本初公開となる「オーワズ川の岸辺、オーヴェールにて」が展示されています。

フィンセント・ファン・ゴッホ「自画像」 1887年

「自画像」はアルルへ移る1年前に描かれた作品です。黄色い麦わら帽子をかぶるゴッホ。顔は赤らみ、血色が良い。水色の服を着ています。暗い色調を脱した明るい色彩です。一見するところ不穏な気配はありません。

ただしばらく見ていると、右目しかり、眼窩の奥から覗き込む目、言い換えれば強い視線に、どことなく狂気的なものを感じてなりませんでした。しかも右の耳が際立って赤い。もちろん関係はありませんが、いかんせん耳切り事件を連想してしまいます。

フィンセント・ファン・ゴッホ「オワーズ川の岸辺、オーヴェールにて」 1890年

自殺の数ヶ月前に制作されたのが「オーワズ川の岸辺、オーヴェールにて」です。極めて厚塗りです。水面は青でモザイク状に塗り固められ、背後の木立もまるで苦しむかのようにうねっています。これぞ最晩年のゴッホです。光こそ満ちていますが、景色は大きく歪んでいました。

モーリス・ドニ「トゥールーズ速報」 1892年

ドニの「トゥールーズ速報」が力作です。広告ポスターを絵画に表現しました。主役は赤い花柄のドレスを着た女性です。これ見よがしに新聞を広げています。構図自体は幾分装飾的です。髪型は古代ギリシア神話のヘルメスを模しています。いわば神々の伝令ならぬ、情報の伝達係でしょうか。そこへ人々が群がります。手を振り上げて新聞を欲していました。都市の喧騒、ないし熱気も伝わってくるのではないでしょうか。

さてチラシはゴッホ、またサブタイトルにもモネ、ルノワールなどとあるように、ともすると印象派推しの展覧会のようにも思いがちですが、実際のところ点数で最も多いのはピカソです。そして何よりも20世紀のドイツ絵画が充実していました。

例えばカンディンスキー、ノルデ、キルヒナー、ベックマンにココシュカ。主に1910年前後から30年頃の作品です。全部で12点でした。

エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナー「月下の冬景色」 1919年

キルヒナーの「月下の冬景色」が鮮烈です。雪に覆われた青い山脈が連なり、赤い木が空を突いています。月は太陽のように明るい。黄色です。オレンジ色の空が広がっています。よく見ると家屋もあります。山肌は切り子状に裂かれています。稜線は刺々しくもありました。筆触、色遣いともに激しい。画家は不眠症に悩まされていたそうです。アトリエからの光景とのことですが、もはや奇景と言って良いかもしれません。画家の心象を反映しているのではないでしょうか。

エミール・ノルデ「ヒマワリ」 1932年

同じく心象といえばノルデの「ヒマワリ」も忘れられません。やや首を傾げた向日葵が2輪。枯れる間際かもしれません。黄色い花びらの部分よりも、黒、ないしこげ茶に染まった種の方がより際立っています。背後もやや暗い。この頃、ノルデは深刻な病に侵されていたそうです。生命力はあまり感じられません。

ほか、ココシュカの「エルベ川、ドレスデン近郊」やデックスの「自画像」、それにカール・シュミット=ロットロフの「雨雲、ガルダ湖」などにも惹かれました。ちなみに一連のドイツ絵画は、ドイツ人の美術史家で、1924年にデトロイト美術館の館長に就任したヴィルヘルム・R・ヴァレンティナーが直接指揮して購入したものです。ノルデにキルヒナーやココシュカはナチスに退廃芸術の烙印を押された画家です。破壊された作品も少なくありません。しかしデトロイトでは難を逃れます。今でも「アメリカで最良」(解説より)のドイツ表現主義美術コレクションとして評価されているそうです。

実際に私として最も発見が多かったのがドイツ絵画のセクションでした。一つのハイライトと言っても差し支えありません。

ラストはフランス絵画です。ピカソの1点を除けば、全てが20世紀初頭です。マティス、モディリアーニ、スーティンらの作品が並んでいます。

アンリ・マティス「ケシの花」 1919年頃

マティスの2点が殊更に魅惑的でした。1点は「ケシの花」です。白と青い花器に飾られたケシの花。黄色いグラジオラスとともに生けられています。背後は屏風です。花の絵のようにも見えます。ケシはとても大きくて瑞々しい。色彩は華やいでいました。

アンリ・マティス「窓」 1916年

「窓」キュビズムの影響下の作品です。アトリエの室内風景を描いています。窓の線やテーブル、椅子の線が交差します。ラジエーターの輪郭線と椅子の線が重なります。空間は右奥の窓の外へとのびています。床のジグザグ模様もリズミカルでした。全体をねずみ色の色調で覆っています。アメリカで初めて公共美術館に収蔵されたマティス画だそうです。

ディエゴ・リベラ「デトロイトの産業」(複製) 1932-1933年

入り口外にはディエゴ・リベラの「デトロイトの産業」の複製が掲げられていました。デトロイト美術館の中庭の壁画です。大きさは複製よりも大きく、高さ5メートル超、幅は13メートルにも及びます。デトロイトの自動車製造がモチーフです。多くの労働者らが機械を前に忙しなく働いています。ダイナミックです。

2013年のデトロイト市の財政破綻により美術館は一時、存続の危機を迎えました。一時はコレクションの売却という話もあったそうです。その後、各方面からの援助により存続。今も美術館としての機能を果たしています。

「デトロイトの産業」は現地でなければ目に出来ません。一度は実物を見る機会があればと思いました。

月曜の午後に観覧してきましたが、撮影可能日ということで、会場の至る所でスマホのシャッター音が鳴っていました。撮影に興味がない、あるいは音が気になるという方は、水曜から日曜の間に出かけるのが良さそうです。

ワシリー・カンディンスキー「白いフォルムのある習作」 1913年

年末年始を含み、以降の休館日はありません。2017年1月21日まで開催されています。

「デトロイト美術館展」(@DIA_JPN) 上野の森美術館

会期:2016年10月7日(金)~2017年1月21日(土)

休館:10月21日(金)。

時間:9:30~16:30

*毎週金曜日、及び10月22日(土) は20時まで開館。

*入場は閉館30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学・高校生1200(1000)円、小学・中学生600(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園1-2

交通:JR線上野駅公園口より徒歩3分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅徒歩5分。京成線京成上野駅徒歩5分。

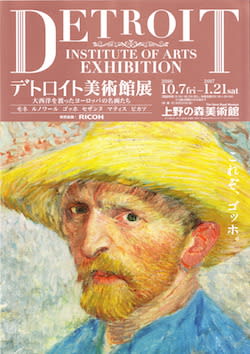

「デトロイト美術館展」

2016/10/7~2017/1/21

アメリカの公立美術館で初めて公開されたゴッホの作品は、チラシの表紙を飾る「自画像」でした。

デトロイト美術館の誇る西洋絵画コレクションがやって来ました。出品は52点。上野の森のスペースは満たしていますが、点数自体は必ずしも多くありません。うち15点は日本初公開でした。

月曜、ないし火曜日は全ての作品の撮影が出来ます。(但し、一部はSNSヘの掲載が禁止されています。)

ピエール・オーギュスト・ルノワール「座る浴女」 1903-1906年

ルノワールの3点がいずれも優品です。目立つのは「座る浴女」でした。画家の得意とする裸婦像です。足を組んでは、左手でブロンドの髪をたくし上げています。豊満な肉体を余すことなく見せています。うっすらピンク色を帯びた肌も美しい。顔は赤らんでいます。モチーフこそヴィーナス、あるいはニンフを思い起こさせますが、あくまでも健康的な女性を表現しています。

ピエール・オーギュスト・ルノワール「肘掛け椅子の女性」 1874年

「肘掛け椅子の女性」も魅力的でした。女性が一人、腕を組みながらソファーに腰をかけています。白い肌は眩しい。強い光を感じました。タッチは一見、大胆ですが、腕や頬の部分の色は細かく変化しています。ニュアンスに富んでいました。

エドガー・ドガ「女性の肖像」 1877年

印象派で最も多いのはドガの4点です。「女性の肖像」はどうでしょうか。黒いドレスに身を包んだ夫人が座っています。モデルはオペラ座の踊り子のマロとも言われているそうです。とすれば若い女性のはずです。何故に年齢を上げて描いたのでしょうか。解説に「物思い」とありましたが、私には何かを達観したような表情にも見えました。貫禄は十分です。色の構成が巧みです。ドレスの黒、そして背後のエメラルドグリーン、さらには花の紫や白などがせめぎあっています。

続くのはポスト印象派です。セザンヌが多くを占めていますが、ここは何と言っても目玉のゴッホでしょう。例の「自画像」、ないし日本初公開となる「オーワズ川の岸辺、オーヴェールにて」が展示されています。

フィンセント・ファン・ゴッホ「自画像」 1887年

「自画像」はアルルへ移る1年前に描かれた作品です。黄色い麦わら帽子をかぶるゴッホ。顔は赤らみ、血色が良い。水色の服を着ています。暗い色調を脱した明るい色彩です。一見するところ不穏な気配はありません。

ただしばらく見ていると、右目しかり、眼窩の奥から覗き込む目、言い換えれば強い視線に、どことなく狂気的なものを感じてなりませんでした。しかも右の耳が際立って赤い。もちろん関係はありませんが、いかんせん耳切り事件を連想してしまいます。

フィンセント・ファン・ゴッホ「オワーズ川の岸辺、オーヴェールにて」 1890年

自殺の数ヶ月前に制作されたのが「オーワズ川の岸辺、オーヴェールにて」です。極めて厚塗りです。水面は青でモザイク状に塗り固められ、背後の木立もまるで苦しむかのようにうねっています。これぞ最晩年のゴッホです。光こそ満ちていますが、景色は大きく歪んでいました。

モーリス・ドニ「トゥールーズ速報」 1892年

ドニの「トゥールーズ速報」が力作です。広告ポスターを絵画に表現しました。主役は赤い花柄のドレスを着た女性です。これ見よがしに新聞を広げています。構図自体は幾分装飾的です。髪型は古代ギリシア神話のヘルメスを模しています。いわば神々の伝令ならぬ、情報の伝達係でしょうか。そこへ人々が群がります。手を振り上げて新聞を欲していました。都市の喧騒、ないし熱気も伝わってくるのではないでしょうか。

さてチラシはゴッホ、またサブタイトルにもモネ、ルノワールなどとあるように、ともすると印象派推しの展覧会のようにも思いがちですが、実際のところ点数で最も多いのはピカソです。そして何よりも20世紀のドイツ絵画が充実していました。

例えばカンディンスキー、ノルデ、キルヒナー、ベックマンにココシュカ。主に1910年前後から30年頃の作品です。全部で12点でした。

エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナー「月下の冬景色」 1919年

キルヒナーの「月下の冬景色」が鮮烈です。雪に覆われた青い山脈が連なり、赤い木が空を突いています。月は太陽のように明るい。黄色です。オレンジ色の空が広がっています。よく見ると家屋もあります。山肌は切り子状に裂かれています。稜線は刺々しくもありました。筆触、色遣いともに激しい。画家は不眠症に悩まされていたそうです。アトリエからの光景とのことですが、もはや奇景と言って良いかもしれません。画家の心象を反映しているのではないでしょうか。

エミール・ノルデ「ヒマワリ」 1932年

同じく心象といえばノルデの「ヒマワリ」も忘れられません。やや首を傾げた向日葵が2輪。枯れる間際かもしれません。黄色い花びらの部分よりも、黒、ないしこげ茶に染まった種の方がより際立っています。背後もやや暗い。この頃、ノルデは深刻な病に侵されていたそうです。生命力はあまり感じられません。

ほか、ココシュカの「エルベ川、ドレスデン近郊」やデックスの「自画像」、それにカール・シュミット=ロットロフの「雨雲、ガルダ湖」などにも惹かれました。ちなみに一連のドイツ絵画は、ドイツ人の美術史家で、1924年にデトロイト美術館の館長に就任したヴィルヘルム・R・ヴァレンティナーが直接指揮して購入したものです。ノルデにキルヒナーやココシュカはナチスに退廃芸術の烙印を押された画家です。破壊された作品も少なくありません。しかしデトロイトでは難を逃れます。今でも「アメリカで最良」(解説より)のドイツ表現主義美術コレクションとして評価されているそうです。

実際に私として最も発見が多かったのがドイツ絵画のセクションでした。一つのハイライトと言っても差し支えありません。

ラストはフランス絵画です。ピカソの1点を除けば、全てが20世紀初頭です。マティス、モディリアーニ、スーティンらの作品が並んでいます。

アンリ・マティス「ケシの花」 1919年頃

マティスの2点が殊更に魅惑的でした。1点は「ケシの花」です。白と青い花器に飾られたケシの花。黄色いグラジオラスとともに生けられています。背後は屏風です。花の絵のようにも見えます。ケシはとても大きくて瑞々しい。色彩は華やいでいました。

アンリ・マティス「窓」 1916年

「窓」キュビズムの影響下の作品です。アトリエの室内風景を描いています。窓の線やテーブル、椅子の線が交差します。ラジエーターの輪郭線と椅子の線が重なります。空間は右奥の窓の外へとのびています。床のジグザグ模様もリズミカルでした。全体をねずみ色の色調で覆っています。アメリカで初めて公共美術館に収蔵されたマティス画だそうです。

ディエゴ・リベラ「デトロイトの産業」(複製) 1932-1933年

入り口外にはディエゴ・リベラの「デトロイトの産業」の複製が掲げられていました。デトロイト美術館の中庭の壁画です。大きさは複製よりも大きく、高さ5メートル超、幅は13メートルにも及びます。デトロイトの自動車製造がモチーフです。多くの労働者らが機械を前に忙しなく働いています。ダイナミックです。

2013年のデトロイト市の財政破綻により美術館は一時、存続の危機を迎えました。一時はコレクションの売却という話もあったそうです。その後、各方面からの援助により存続。今も美術館としての機能を果たしています。

「デトロイトの産業」は現地でなければ目に出来ません。一度は実物を見る機会があればと思いました。

月曜の午後に観覧してきましたが、撮影可能日ということで、会場の至る所でスマホのシャッター音が鳴っていました。撮影に興味がない、あるいは音が気になるという方は、水曜から日曜の間に出かけるのが良さそうです。

ワシリー・カンディンスキー「白いフォルムのある習作」 1913年

年末年始を含み、以降の休館日はありません。2017年1月21日まで開催されています。

「デトロイト美術館展」(@DIA_JPN) 上野の森美術館

会期:2016年10月7日(金)~2017年1月21日(土)

休館:10月21日(金)。

時間:9:30~16:30

*毎週金曜日、及び10月22日(土) は20時まで開館。

*入場は閉館30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学・高校生1200(1000)円、小学・中学生600(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園1-2

交通:JR線上野駅公園口より徒歩3分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅徒歩5分。京成線京成上野駅徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )