都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「ゴッホとゴーギャン展」 東京都美術館

東京都美術館

「ゴッホとゴーギャン展」

10/8~12/18

東京都美術館で開催中の「ゴッホとゴーギャン展」を見てきました。

ともにフランスのポスト印象派の画家であるゴッホとゴーギャンは、1888年、南仏のアルルで約2か月ほどの共同生活を送りました。

その2人の画家の関係に焦点を当てています。出品は68点。ファン・ゴッホ美術館やクレラー=ミュラー美術館などの海外からも作品がやって来ました。

さて展示は何も共同生活だけを捉えているわけではありません。初期から共同生活以降の作品も網羅。両者の画風の変遷を追うことも出来ました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「古い教会の塔、ニューネン(農民の墓地)」 1885年5-6月

ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

冒頭は30代前半のゴッホです。「古い教会の塔、ニューネン」が目にとまりました。時は1885年。画家となる決意をしてから5年後に描いた作品です。ニューネンは両親が住んでいました。教会は古びていて人気がありません。既に廃墟です。空こそグレーに水色が混じるものの、建物の色は暗く、暗鬱な雰囲気を漂わせています。周囲は十字架のある墓地です。空には鳥が舞っています。ゴッホは当初、ミレーやコローらのバルビゾン派に学びました。後の色彩や筆触とは似ても似つきません。

ポール・ゴーギャン「夢を見る子供(習作)」 1881年

オードロップゴー美術館

同じく30代です。ゴーギャンの「夢を見る子供」が微笑ましい。第7回の印象派展に出品。モデルは娘のアリーヌです。子供が白いシーツの寝台の上で眠っています。背を向けていて表情は伺えません。壁紙は鳥です。幾分に装飾的です。筆触は全般的に柔らかい。ゴーギャンも初期にはバルビゾン派の影響を受けましたが、ピサロと出会ったことで、印象派的な表現を選択するに至りました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「パイプと麦わら帽子の自画像」 1887年9-10月

ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

チラシ表紙しかり、とかく自画像のイメージもあるゴッホですが、意外にも1886年にパリの画塾で学ぶまで、一枚も自画像を描きませんでした。パリでは印象派や新印象派に学びます。その一端を伺える作品ではないでしょうか。「パイプと麦らわ帽子の自画像」です。ゴッホがパイプを加えています。服は鮮烈な水色です。そして帽子は黄色く明るい。筆触も大胆です。変容しました。率直なところ、先の「古い教会の塔」と同じ画家とは思えません。

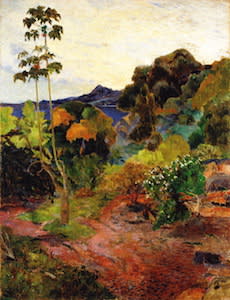

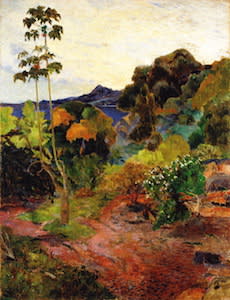

ポール・ゴーギャン「マルティニク島の風景」 1887年6-11月

スコットランド国立美術館

1886年、パリを離れ、ポン=タヴェンに赴いたゴーギャンは、より「野性的」でかつ「原始的」(解説より)な土地を目指すようになります。その一つがカリブ海のマルティニク島です。1887年の6月に滞在。「マルティニク島の風景」を描きました。高くそびえるのはパパイヤの樹です。火山を囲む眼下には青い海が広がっています。木立の色は各々の面に分割されています。ざわめく筆触、ないし色彩感が絶妙です。11月には帰国。そしてゴッホと出会いました。

ゴッホがパリを離れたのは1888年2月。アルルに移住します。かの有名な黄色い家を借り、アトリエを構えました。そして10月からはゴーギャンも合流します。2人の生活が始まりました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「収穫」 1888年6月

ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

美しき田園が広がっています。ゴッホの「収穫」です。元来より種まきや刈入れなど、小麦の栽培をモチーフにしていたゴッホは、アルルにおいても同様に収穫の様子を描きました。水色の明るい空の下、小麦畑が黄金色に染まっています。収穫に勤しむ人々の姿も見えます。パノラマです。雄大でもあります。

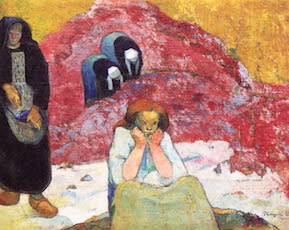

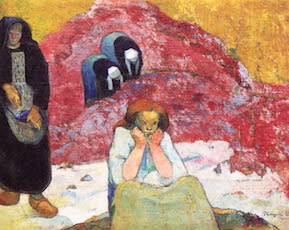

ポール・ゴーギャン「ブドウの収穫、人間の悲惨」 1888年11月

オードロップゴー美術館

ゴーギャンも同じく収穫をテーマとした作品を描きました。「ブドウの収穫、人間の悲惨」です。後方にはブドウを収穫する場面が表されています。とはいえ、前景は様子が一変。何やら女性が両手を顔に当てては悲しみに暮れています。ペルーのミイラのポーズだそうです。実景と空想が同一の空間に落とし込まれています。

損保ジャパン日本興亜美術館でお馴染みの「アリスカンの並木道」もお目見えです。(東京会場限定)照明の効果でしょうか。西新宿で見るよりもオレンジ色が遥かに際立って見えました。

性格の不一致、ないし芸術観の違いもあったことでしょう。結果的に共同生活は破綻。ゴッホは例の耳切り事件で入院します。ゴーギャンはパリに帰りました。

生活こそ袂を分かちながらも、二人の間の交流は全て失われたわけではありません。以降も画家のベルナールを加え、書簡を通す形にて交流が続いていきます。

ポール・ゴーギャン「ハム」 1889年後半

フィリップス・コレクション

同じ年に描かれた静物でもまるで表現が異なります。例えば1889年の2枚、ゴッホの「タマネギの皿のある静物」とゴーギャンの「ハム」はどうでしょうか。ゴッホはテーブル上のパイプ、それにタマネギなどを、黄色を基調とした明るいタッチで描いています。一転してのゴーギャンです。赤く、ワイン色に染まったハムがごろり。ジューシー、言い換えれば肉感的な質感も伝わります。やや古典的にも見えました。マネの影響を受けたとも言われています。

療養中のゴッホの作品は時に特異です。タッチがうねるのが「オリーブ園」です。木々もざわめいては揺らぎ、もはや景色全体が歪んでいます。青い幹、黒く濃い輪郭線も不気味な印象を与えないでしょうか。共同生活から僅か1年後、ゴッホは自殺を図り、息を引き取りました。

ポール・ゴーギャン「タヒチの3人」 1899年

スコットランド国立美術館

ラストはゴーギャンのタヒチでの展開です。「タヒチの3人」が象徴的でした。こんがりと焼け、オレンジ色の肌をした人物が3名。後ろ姿は男性です。左の女性は左手に青いリンゴを持っています。禁断の果実を表します。一方で右の女性は花を持っています。背後の色はもはや何を示しているか判然としません。現実と幻想はより大胆な形で表現されました

最後を飾る作品が意外な一枚でした。「肘掛け椅子のひまわり」です。ひまわりといえばゴッホ。しかしゴーギャンの作品です。ゴッホの死から11年経った1901年に描かれました。

ポール・ゴーギャン「肘掛け椅子のひまわり」 1901年

E.G. ビュールレ・コレクション財団

言うまでもなくゴッホへの追憶でしょう。残念ながら今回はゴッホのひまわりの作品は一枚もありません。いつか並べて見る機会があればと思いました。

今回はゴーギャンの作品が殊更に美しく見えたのが印象的でした。画風は洗練されています。ほか、ミレー、ルソー、ベルナール、セリュジエなど、2人にまつわる画家の作品も参照されていました。

11月第4週の日曜の昼過ぎに出かけましたが、会場内は混雑していました。特に初めの展示室は黒山の人だかりです。一部では最前列確保のための行列も発生していました。

会期も残り約半月です。最終盤はさらに多くの人で賑わうのではないでしょうか。公式ツイッターアカウント(@ggten2016)が混雑情報を発信しています。そちらも参考になりそうです。

12月18日まで開催されています。

「ゴッホとゴーギャン展」(@ggten2016) 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:10月8日(土)~12月18日(日)

時間:9:30~17:30

*入館は閉館の30分前まで。

*毎週金曜日、および10月22日(土)、11月2日(水)、11月3日(木)、11月5日(土)は20時まで開館。

休館:月曜日。10月11日(火)。10月10日(月・祝)は開館。

料金:一般1600(1300)円、大学生・専門学校生1300(1100)円、高校生800(600)円、65歳以上1000(800)円。高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*毎月第3水曜日はシルバーデーのため65歳以上は無料。

*毎月第3土曜、翌日曜日は家族ふれあいの日のため、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住)は一般料金の半額。(要証明書)

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

「ゴッホとゴーギャン展」

10/8~12/18

東京都美術館で開催中の「ゴッホとゴーギャン展」を見てきました。

ともにフランスのポスト印象派の画家であるゴッホとゴーギャンは、1888年、南仏のアルルで約2か月ほどの共同生活を送りました。

その2人の画家の関係に焦点を当てています。出品は68点。ファン・ゴッホ美術館やクレラー=ミュラー美術館などの海外からも作品がやって来ました。

さて展示は何も共同生活だけを捉えているわけではありません。初期から共同生活以降の作品も網羅。両者の画風の変遷を追うことも出来ました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「古い教会の塔、ニューネン(農民の墓地)」 1885年5-6月

ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

冒頭は30代前半のゴッホです。「古い教会の塔、ニューネン」が目にとまりました。時は1885年。画家となる決意をしてから5年後に描いた作品です。ニューネンは両親が住んでいました。教会は古びていて人気がありません。既に廃墟です。空こそグレーに水色が混じるものの、建物の色は暗く、暗鬱な雰囲気を漂わせています。周囲は十字架のある墓地です。空には鳥が舞っています。ゴッホは当初、ミレーやコローらのバルビゾン派に学びました。後の色彩や筆触とは似ても似つきません。

ポール・ゴーギャン「夢を見る子供(習作)」 1881年

オードロップゴー美術館

同じく30代です。ゴーギャンの「夢を見る子供」が微笑ましい。第7回の印象派展に出品。モデルは娘のアリーヌです。子供が白いシーツの寝台の上で眠っています。背を向けていて表情は伺えません。壁紙は鳥です。幾分に装飾的です。筆触は全般的に柔らかい。ゴーギャンも初期にはバルビゾン派の影響を受けましたが、ピサロと出会ったことで、印象派的な表現を選択するに至りました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「パイプと麦わら帽子の自画像」 1887年9-10月

ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

チラシ表紙しかり、とかく自画像のイメージもあるゴッホですが、意外にも1886年にパリの画塾で学ぶまで、一枚も自画像を描きませんでした。パリでは印象派や新印象派に学びます。その一端を伺える作品ではないでしょうか。「パイプと麦らわ帽子の自画像」です。ゴッホがパイプを加えています。服は鮮烈な水色です。そして帽子は黄色く明るい。筆触も大胆です。変容しました。率直なところ、先の「古い教会の塔」と同じ画家とは思えません。

ポール・ゴーギャン「マルティニク島の風景」 1887年6-11月

スコットランド国立美術館

1886年、パリを離れ、ポン=タヴェンに赴いたゴーギャンは、より「野性的」でかつ「原始的」(解説より)な土地を目指すようになります。その一つがカリブ海のマルティニク島です。1887年の6月に滞在。「マルティニク島の風景」を描きました。高くそびえるのはパパイヤの樹です。火山を囲む眼下には青い海が広がっています。木立の色は各々の面に分割されています。ざわめく筆触、ないし色彩感が絶妙です。11月には帰国。そしてゴッホと出会いました。

ゴッホがパリを離れたのは1888年2月。アルルに移住します。かの有名な黄色い家を借り、アトリエを構えました。そして10月からはゴーギャンも合流します。2人の生活が始まりました。

フィンセント・ファン・ゴッホ「収穫」 1888年6月

ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

美しき田園が広がっています。ゴッホの「収穫」です。元来より種まきや刈入れなど、小麦の栽培をモチーフにしていたゴッホは、アルルにおいても同様に収穫の様子を描きました。水色の明るい空の下、小麦畑が黄金色に染まっています。収穫に勤しむ人々の姿も見えます。パノラマです。雄大でもあります。

ポール・ゴーギャン「ブドウの収穫、人間の悲惨」 1888年11月

オードロップゴー美術館

ゴーギャンも同じく収穫をテーマとした作品を描きました。「ブドウの収穫、人間の悲惨」です。後方にはブドウを収穫する場面が表されています。とはいえ、前景は様子が一変。何やら女性が両手を顔に当てては悲しみに暮れています。ペルーのミイラのポーズだそうです。実景と空想が同一の空間に落とし込まれています。

損保ジャパン日本興亜美術館でお馴染みの「アリスカンの並木道」もお目見えです。(東京会場限定)照明の効果でしょうか。西新宿で見るよりもオレンジ色が遥かに際立って見えました。

性格の不一致、ないし芸術観の違いもあったことでしょう。結果的に共同生活は破綻。ゴッホは例の耳切り事件で入院します。ゴーギャンはパリに帰りました。

生活こそ袂を分かちながらも、二人の間の交流は全て失われたわけではありません。以降も画家のベルナールを加え、書簡を通す形にて交流が続いていきます。

ポール・ゴーギャン「ハム」 1889年後半

フィリップス・コレクション

同じ年に描かれた静物でもまるで表現が異なります。例えば1889年の2枚、ゴッホの「タマネギの皿のある静物」とゴーギャンの「ハム」はどうでしょうか。ゴッホはテーブル上のパイプ、それにタマネギなどを、黄色を基調とした明るいタッチで描いています。一転してのゴーギャンです。赤く、ワイン色に染まったハムがごろり。ジューシー、言い換えれば肉感的な質感も伝わります。やや古典的にも見えました。マネの影響を受けたとも言われています。

療養中のゴッホの作品は時に特異です。タッチがうねるのが「オリーブ園」です。木々もざわめいては揺らぎ、もはや景色全体が歪んでいます。青い幹、黒く濃い輪郭線も不気味な印象を与えないでしょうか。共同生活から僅か1年後、ゴッホは自殺を図り、息を引き取りました。

ポール・ゴーギャン「タヒチの3人」 1899年

スコットランド国立美術館

ラストはゴーギャンのタヒチでの展開です。「タヒチの3人」が象徴的でした。こんがりと焼け、オレンジ色の肌をした人物が3名。後ろ姿は男性です。左の女性は左手に青いリンゴを持っています。禁断の果実を表します。一方で右の女性は花を持っています。背後の色はもはや何を示しているか判然としません。現実と幻想はより大胆な形で表現されました

最後を飾る作品が意外な一枚でした。「肘掛け椅子のひまわり」です。ひまわりといえばゴッホ。しかしゴーギャンの作品です。ゴッホの死から11年経った1901年に描かれました。

ポール・ゴーギャン「肘掛け椅子のひまわり」 1901年

E.G. ビュールレ・コレクション財団

言うまでもなくゴッホへの追憶でしょう。残念ながら今回はゴッホのひまわりの作品は一枚もありません。いつか並べて見る機会があればと思いました。

今回はゴーギャンの作品が殊更に美しく見えたのが印象的でした。画風は洗練されています。ほか、ミレー、ルソー、ベルナール、セリュジエなど、2人にまつわる画家の作品も参照されていました。

11月第4週の日曜の昼過ぎに出かけましたが、会場内は混雑していました。特に初めの展示室は黒山の人だかりです。一部では最前列確保のための行列も発生していました。

会期も残り約半月です。最終盤はさらに多くの人で賑わうのではないでしょうか。公式ツイッターアカウント(@ggten2016)が混雑情報を発信しています。そちらも参考になりそうです。

12月18日まで開催されています。

「ゴッホとゴーギャン展」(@ggten2016) 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:10月8日(土)~12月18日(日)

時間:9:30~17:30

*入館は閉館の30分前まで。

*毎週金曜日、および10月22日(土)、11月2日(水)、11月3日(木)、11月5日(土)は20時まで開館。

休館:月曜日。10月11日(火)。10月10日(月・祝)は開館。

料金:一般1600(1300)円、大学生・専門学校生1300(1100)円、高校生800(600)円、65歳以上1000(800)円。高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*毎月第3水曜日はシルバーデーのため65歳以上は無料。

*毎月第3土曜、翌日曜日は家族ふれあいの日のため、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住)は一般料金の半額。(要証明書)

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )