都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「小田野直武と秋田蘭画」 サントリー美術館

サントリー美術館

「世界に挑んだ7年 小田野直武と秋田蘭画」

2016/11/16~2017/1/9

江戸時代中期、通称、秋田蘭画と呼ばれる絵画を生み出した絵師がいました。

それが小田野直武、秋田藩の藩士です。蘭画の由来はもちろんオランダ。秋田藩士の描いたオランダ風絵画ということから、秋田蘭画の名が付けられました。

直武の生まれは角館です。若い頃から絵を嗜みます。当初は狩野派に学びます。冒頭の「花下美人図」に目がとまりました。文字通りに花の下に女性が立っています。華麗です。端的に絵がうまい。18歳の作とは思えません、まるで春信画のような趣きがあります。

「鍾馗図」は英一蝶の模写です。「柘榴図」も見事でした。カゴに入った柘榴は熟れに熟れています。果実の粒が露わになっていました。写実性も高い。さも南蘋派の絵画のようですが、柘榴自体は狩野派の画題でもあったようです。

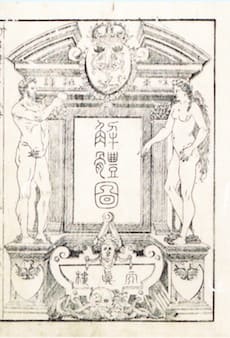

小田野直武という名こそ今に知られていないかもしれませんが、彼が成した業績の一つはあまりにも有名でした。かの解体新書です。

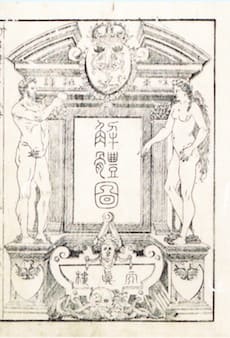

杉田玄白ら訳、小田野直武画「解体新書」(部分) 安永3(1774)年 国立大学法人東京医科歯科大学図書館 *全期間展示

切っ掛けは秋田藩を訪ねた平賀源内です。西洋に詳しい源内には直武も好奇心を触発されたことでしょう。しばらくして藩主の命によって江戸へ移ります。そこで源内の知人である杉田玄白の解体新書の挿絵を担当しました。つまり直武は解体新書の絵師でもあるわけです。

挿絵は扉絵を含めて全41ページ。解剖図も事細かに描いています。と同時に、ヨンストン動物図譜や西洋の銅版画も模写しました。ともかく新しい表現に対して貪欲です。バイタリティのある人物だったのかもしれません。

その頃の江戸では南蘋派が流行していました。ここでも学びの姿勢です。直武も宋紫石から技法を摂取します。いわゆる秋田蘭画の源流には西洋画法と南蘋派の手法の2つがありました。

この南蘋派が一定数まとめて紹介されています。宋紫石はもちろん、松林山人、佐々木原善らの作品です。松林は長崎に生まれ、江戸で活動しました。佐々木は横手の絵師です。東北に初めて南蘋派を伝えたと言われています。

小田野直武「蓮図」 江戸時代 18世紀 神戸市立博物館 *展示期間:11/16~12/12

メインはもちろん秋田蘭画でした。色彩美、奥行きのある空間、そして花鳥画における牡丹や蓮などの実在感、さらに迫真的な人物像などを特徴としています。

直武の「水仙に南天・小禽図」はどうでしょうか。前景に水仙が生えています。異様なほどの大きさです。まるで大木。その奥に長閑な景色が広がっています。画中には水仙を見上げる視点と、後ろの景色を見渡すという、2つの視点があると言えるかもしれません。

「唐美人図」は中国の蘇州版画に倣っているそうです。朱塗りの椅子に腰掛ける女性の面持ちはやや物憂げです。全体的に陰影が強調されています。

直武で特に知られるのが重要文化財の「不忍池図」ではないでしょうか。本物は期間限定でした。既に公開を終え、現在はレプリカが展示されています。やはり前景と後景の対比が特徴的です。鉢植えの草花は限りなく手前に置かれています。とても大きい。芍薬の色彩は鮮烈です。外国の顔料を用いているそうです。花弁の一枚一枚を細かに描いています。一方で背景の池は湖のように広い。いささか霞みがかっているようにも見えます。

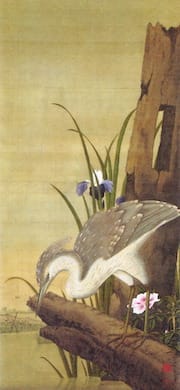

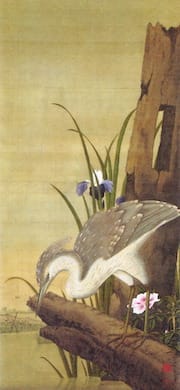

小田野直武「鷺図」 江戸時代 18世紀 歸空庵 *展示期間:12/14~1/9

「鷺図」も面白いのではないでしょうか。直武は博物学にも親しみ、草花を確かに写実的に描きました。ただ強い陰影しかり、遠景を引き延ばした空間など、単に写実と捉えられない独特の世界があります。不思議と田中一村の絵画を思い出しました。幾分、幻想的でかつシュールです。その辺にも直武画、ひいては秋田蘭画の魅力があると言えるのかもしれません。

佐竹曙山「松に唐鳥図」(重要文化財) 江戸時代 18世紀 個人蔵 *展示期間:11/16~12/12

なお展示では直武のみならず、同じく蘭画の描き手でもあった秋田藩主の佐竹曙山などの作品も参照されています。見比べるのも面白いかもしれません。

秋田蘭画の結末はあっけないものでした。江戸に出てからおおよそ6年後、直武は突然に秋田藩から謹慎を命じられてしまいます。しかも同じ頃に源内も殺人罪で獄死しました。

謹慎の理由は今もわかっていません。さらに1年後、直武は死去。なんとまだ32歳でした。死因は不明です。さらに藩主佐竹曙山も数年後に死去。秋田蘭画の制作機運は自然に消滅してしまいます。

タイトルに「世界に挑んだ7年」とあるのはここに理由があります。つまり直武らを中心とした秋田蘭画が描かれたのは約7年間に過ぎないということです。

ラストは「秋田蘭画の行方」と題し、直武から直接絵を学んだ可能性もある司馬江漢らの作品が登場します。ただやはり蘭画とは違います。江漢画を見ていくとむしろ秋田蘭画の独自性が浮き上がってきました。

一度、忘れられた秋田蘭画に再び光が当てられたのは20世紀に入ってからのことでした。日本画家の平福百穂です。昭和5年に「日本洋画曙光」を著します。それを契機に再評価が進んで行ったそうです。

江戸絵画好きには見ておきたい展覧会と言えるのではないでしょうか。まさか江漢に先立ち、このような新しい表現に挑戦した絵師がいたとは知りませんでした。

館内は大変に空いていました。余裕をもって観覧出来ます。

新年は2日から開館します。2017年1月9日まで開催されています。

「世界に挑んだ7年 小田野直武と秋田蘭画」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:2016年11月16日(水)~2017年1月9日(月・祝)

休館:火曜日。但し1月3日(火)は開館。 年末年始(12月30日~1月1日)。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜、土曜日は20時まで開館。

*12月22日(木)、1月8日(日)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分。

「世界に挑んだ7年 小田野直武と秋田蘭画」

2016/11/16~2017/1/9

江戸時代中期、通称、秋田蘭画と呼ばれる絵画を生み出した絵師がいました。

それが小田野直武、秋田藩の藩士です。蘭画の由来はもちろんオランダ。秋田藩士の描いたオランダ風絵画ということから、秋田蘭画の名が付けられました。

直武の生まれは角館です。若い頃から絵を嗜みます。当初は狩野派に学びます。冒頭の「花下美人図」に目がとまりました。文字通りに花の下に女性が立っています。華麗です。端的に絵がうまい。18歳の作とは思えません、まるで春信画のような趣きがあります。

「鍾馗図」は英一蝶の模写です。「柘榴図」も見事でした。カゴに入った柘榴は熟れに熟れています。果実の粒が露わになっていました。写実性も高い。さも南蘋派の絵画のようですが、柘榴自体は狩野派の画題でもあったようです。

小田野直武という名こそ今に知られていないかもしれませんが、彼が成した業績の一つはあまりにも有名でした。かの解体新書です。

杉田玄白ら訳、小田野直武画「解体新書」(部分) 安永3(1774)年 国立大学法人東京医科歯科大学図書館 *全期間展示

切っ掛けは秋田藩を訪ねた平賀源内です。西洋に詳しい源内には直武も好奇心を触発されたことでしょう。しばらくして藩主の命によって江戸へ移ります。そこで源内の知人である杉田玄白の解体新書の挿絵を担当しました。つまり直武は解体新書の絵師でもあるわけです。

挿絵は扉絵を含めて全41ページ。解剖図も事細かに描いています。と同時に、ヨンストン動物図譜や西洋の銅版画も模写しました。ともかく新しい表現に対して貪欲です。バイタリティのある人物だったのかもしれません。

その頃の江戸では南蘋派が流行していました。ここでも学びの姿勢です。直武も宋紫石から技法を摂取します。いわゆる秋田蘭画の源流には西洋画法と南蘋派の手法の2つがありました。

この南蘋派が一定数まとめて紹介されています。宋紫石はもちろん、松林山人、佐々木原善らの作品です。松林は長崎に生まれ、江戸で活動しました。佐々木は横手の絵師です。東北に初めて南蘋派を伝えたと言われています。

小田野直武「蓮図」 江戸時代 18世紀 神戸市立博物館 *展示期間:11/16~12/12

メインはもちろん秋田蘭画でした。色彩美、奥行きのある空間、そして花鳥画における牡丹や蓮などの実在感、さらに迫真的な人物像などを特徴としています。

直武の「水仙に南天・小禽図」はどうでしょうか。前景に水仙が生えています。異様なほどの大きさです。まるで大木。その奥に長閑な景色が広がっています。画中には水仙を見上げる視点と、後ろの景色を見渡すという、2つの視点があると言えるかもしれません。

「唐美人図」は中国の蘇州版画に倣っているそうです。朱塗りの椅子に腰掛ける女性の面持ちはやや物憂げです。全体的に陰影が強調されています。

\「不忍池図」を見逃した方に朗報!/3階の展示室入口に、重要文化財「不忍池図」の原寸大レプリカを展示中♪ かなり近くに寄って見られますので、細部に描き込まれた蟻を探してみてください★ pic.twitter.com/rXf3HilIFF

— サントリー美術館 (@sun_SMA) 2016年12月15日

直武で特に知られるのが重要文化財の「不忍池図」ではないでしょうか。本物は期間限定でした。既に公開を終え、現在はレプリカが展示されています。やはり前景と後景の対比が特徴的です。鉢植えの草花は限りなく手前に置かれています。とても大きい。芍薬の色彩は鮮烈です。外国の顔料を用いているそうです。花弁の一枚一枚を細かに描いています。一方で背景の池は湖のように広い。いささか霞みがかっているようにも見えます。

小田野直武「鷺図」 江戸時代 18世紀 歸空庵 *展示期間:12/14~1/9

「鷺図」も面白いのではないでしょうか。直武は博物学にも親しみ、草花を確かに写実的に描きました。ただ強い陰影しかり、遠景を引き延ばした空間など、単に写実と捉えられない独特の世界があります。不思議と田中一村の絵画を思い出しました。幾分、幻想的でかつシュールです。その辺にも直武画、ひいては秋田蘭画の魅力があると言えるのかもしれません。

佐竹曙山「松に唐鳥図」(重要文化財) 江戸時代 18世紀 個人蔵 *展示期間:11/16~12/12

なお展示では直武のみならず、同じく蘭画の描き手でもあった秋田藩主の佐竹曙山などの作品も参照されています。見比べるのも面白いかもしれません。

秋田蘭画の結末はあっけないものでした。江戸に出てからおおよそ6年後、直武は突然に秋田藩から謹慎を命じられてしまいます。しかも同じ頃に源内も殺人罪で獄死しました。

謹慎の理由は今もわかっていません。さらに1年後、直武は死去。なんとまだ32歳でした。死因は不明です。さらに藩主佐竹曙山も数年後に死去。秋田蘭画の制作機運は自然に消滅してしまいます。

タイトルに「世界に挑んだ7年」とあるのはここに理由があります。つまり直武らを中心とした秋田蘭画が描かれたのは約7年間に過ぎないということです。

ラストは「秋田蘭画の行方」と題し、直武から直接絵を学んだ可能性もある司馬江漢らの作品が登場します。ただやはり蘭画とは違います。江漢画を見ていくとむしろ秋田蘭画の独自性が浮き上がってきました。

一度、忘れられた秋田蘭画に再び光が当てられたのは20世紀に入ってからのことでした。日本画家の平福百穂です。昭和5年に「日本洋画曙光」を著します。それを契機に再評価が進んで行ったそうです。

江戸絵画好きには見ておきたい展覧会と言えるのではないでしょうか。まさか江漢に先立ち、このような新しい表現に挑戦した絵師がいたとは知りませんでした。

館内は大変に空いていました。余裕をもって観覧出来ます。

新年は2日から開館します。2017年1月9日まで開催されています。

「世界に挑んだ7年 小田野直武と秋田蘭画」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:2016年11月16日(水)~2017年1月9日(月・祝)

休館:火曜日。但し1月3日(火)は開館。 年末年始(12月30日~1月1日)。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜、土曜日は20時まで開館。

*12月22日(木)、1月8日(日)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )