都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

自由に選べる「2017年国立美術館オリジナルカレンダー」

今年も残すところあと3週間ほど。そろそろ来年のカレンダーを購入する方も多いかもしれません。

「国立美術館オリジナルカレンダー」

https://www.comody.jp/nma/

各美術館も趣向を凝らしたカレンダーを発売していますが、図柄を自由に選べるものは殆どありません。そこで嬉しいのが国立美術館オリジナルカレンダーです。国立美術館のコレクションのうち140点から好きな作品を選んでカレンダーを作ることが出来ます。

「独立行政法人国立美術館」

http://www.artmuseums.go.jp

国立美術館とは、東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館、国立新美術館の計5館。作家も国内外を問いません。また絵画だけでなく、写真や工芸、さらには美術館の内観や外観の写真も網羅しています。

カレンダーは昨年から発売されましたが、今年は選べる作品がさらに増えました。特に世界遺産を記念し、国立西洋美術館の写真が多く加わったようです。

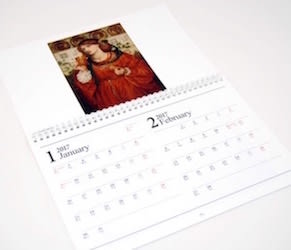

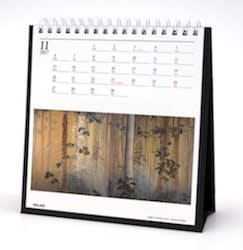

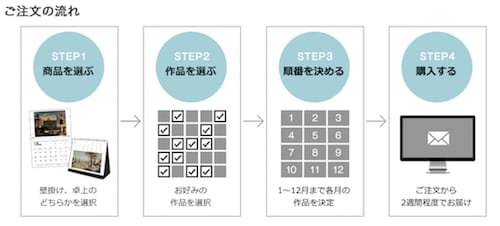

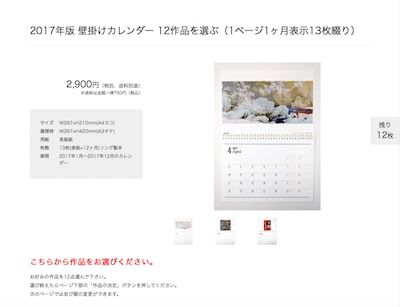

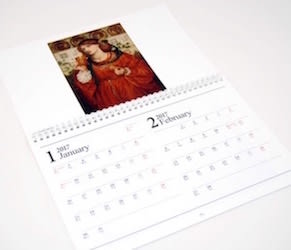

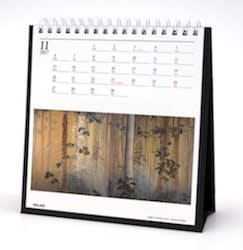

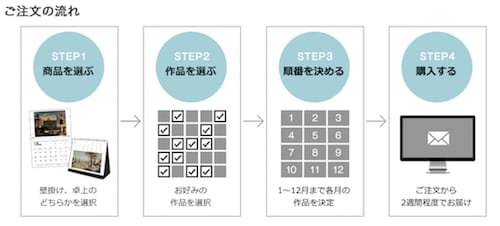

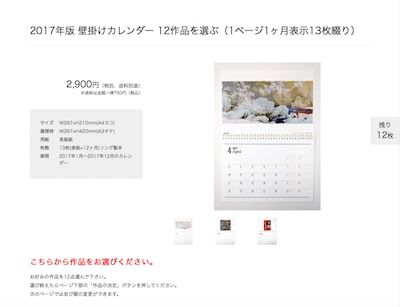

注文は簡単です。まずは国立美術館オリジナルカレンダーの販売サイトにアクセス。壁掛けと卓上の2種類です。また壁掛けは各月12点を選ぶものと、2ヶ月ずつ6点選ぶタイプがあります。

私は12作品を選ぶ壁掛けタイプをセレクト。その後はWEB上でサムネイルを参照しながら、12点を決定する流れです。サムネイルは拡大可能。また先に画像を選び、ドラック&ドロップで12月分を並べ替えることも出来ます。サイト自体の使い勝手は良く、スムーズに選ぶことができました。

さてオリジナルのカレンダーです。一人で選ぶのも良いかもしれませんが、色々あれこれ言いながら複数で決めるのも面白いのではないでしょうか。今回はリビングに飾るつもりだったので、いつもお世話になっている妻と一緒に選ぶことにしました。

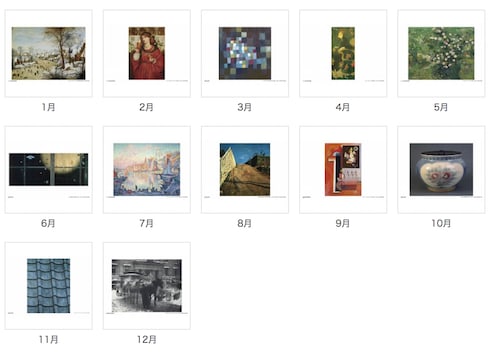

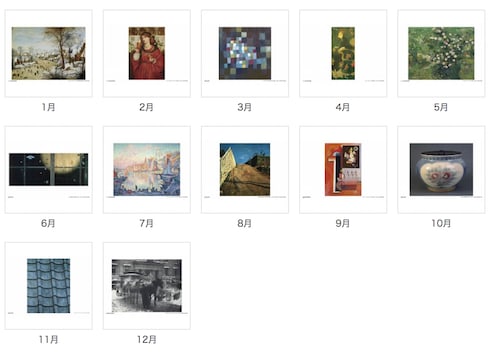

まずは私が選んだ作品です。

1月 上村松園《舞仕度》 1914年 京都国立近代美術館

1年のはじまりは華やいだモチーフを。まさにハレの日。菊模様の振袖で舞を披露する。座敷を包む和やかな雰囲気にも惹かれました。

2月 ピエト・モンドリアン《コンポジション》 1929年 京都国立近代美術館

気がつくといつの間にか終わってしまう2月。モンドリアンの緊張感のある色面で色々と気を引き締めたい。

3月 竹内栖鳳《春雪》 1942年 京都国立近代美術館

春の気配を感じさせるとはいえ、まだまだ寒い日々も続く3月。ここはあえて冬を惜しむべく雪の舞う栖鳳画を選びました。

4月 小林古径《極楽井》 1912年 東京国立近代美術館

一転の春爛漫の4月。井戸から湧き水をすくう少女たち。着物の柄も花の美しさに負けません。

5月 パウル・クレー《花ひらく木をめぐる抽象》 1925年 東京国立近代美術館

闇からモザイク状に広がる色とりどりの花々。不思議とネオンサインのようにも見えなくはない。花も街も活気付く5月にふさわしい一枚かと思いました。

6月 クロード・モネ《睡蓮》 1916年 国立西洋美術館

モネの代名詞睡蓮。涼しげな水面に咲き誇る。蒸し暑い日が続く6月こそ見つめていたい。

7月 古賀春江《海》 1929年 東京国立近代美術館

海。海水浴。日差し。夏を強烈にイメージさせる一枚。

8月 ジョゼフ・ヴェルネ 《夏の夕べ、イタリア風景》 1773年 国立西洋美術館

夏の長い1日の夕暮れ、晩夏を思わせるような夕焼けが目に染み込みます。時空を超えた理想風景。どことなく郷愁も覚えました。

9月 ニコラ・ド・スタール 《アグリジェントの丘》 1954年 国立国際美術館

見るたびに惹かれるスタール。馴染み深いのは東京国立近代美術館の「コンポジション(湿った土)」ですが、なかったのでこちらをセレクト。輝かしい色彩美。冴えるような水色の空はまだ夏色でした。

10月 下村観山《木の間の秋》 1907年 東京国立近代美術館

観山の代表作。雑木林が広がる中に秋草が絡み合います。いつのながらに抱一の夏秋草を連想。僅かに黄金色を帯びた光が木立を満たします。これぞ日本の秋の風景。

11月 ヴィルヘルム・ハンマースホイ《ピアノを弾く妻イーダのいる室内》 1910年 国立西洋美術館

うなじを見つめた画家ハンマースホイ。寒々とした室内空間にひんやりした冷気を感じます。

12月 クロード・モネ《雪のアルジャントゥイユ》 1875年 国立西洋美術館

一年の締めくくりの12月。とぼとぼと歩く人の後ろ姿が寂しげ。サーモンピンクに染まる雪色が美しい。

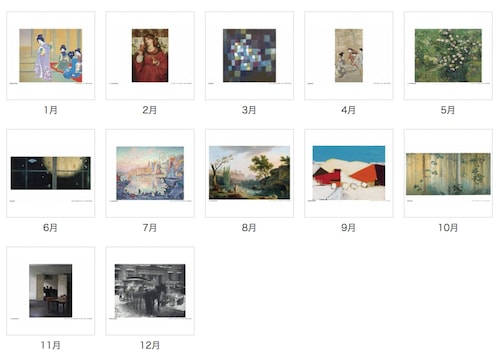

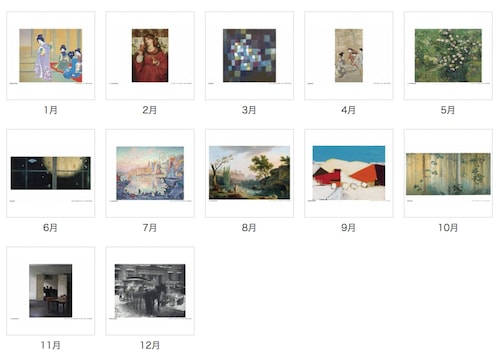

ついで妻が選んでくれた図柄です。コメントももらいました。

1月 ピーテル・ブリューゲル(子)《鳥罠のある冬景色》 国立西洋美術館

大寒、一年でいちばん寒い時期。氷が張り、中世のあの寒さを思い起こせるかも。鳥の罠から、一年の始めだからこそ、気を引き締めて罠にかからないように、願いをこめて。

2月 ダンテ・ガブリエル・ロセッティ 《愛の杯》 1867年 国立西洋美術館

バレンタインデーゆえに、愛の杯を交わしてみては。なんだか色々と初々しい記憶を思い出しました。

3月 パウル・クレー《花ひらく木をめぐる抽象》 1925年 東京国立近代美術館

花開く時期にはふさわしい、素敵な春の宵を思い起こさせる絵画。御舟の(山種)桜をモザイクにしたような??

4月 ピエール・ボナール《坐る娘と兎》 1891年 国立西洋美術館

イースターだから、かわいいうさぎさんと、女の子。(うさぎも、たぶん女の子も多産のシンボル?)素敵なものをたくさんクリエイトできますように。

5月 フィンセント・ファン・ゴッホ《ばら》 1889年 国立西洋美術館

五月の薔薇は、ヨーロッパでいちばん美しいとされる女性の表現。それをゴッホが描いている、なんとも悩める乙女っぽくて。素敵なピンク。

6月 小茂田青樹《虫魚画巻》(部分) 1931年 東京国立近代美術館

大好きなお魚で、夏至のお祭りを。夏のシンボル(?)の金魚さんと、暑苦しい時期を快適に過ごそう。

7月 ポール・シニャック《サン=トロぺの港》 1901-02年 国立西洋美術館

大好きな作品。夏、海、夕暮れ。

8月 岸田劉生《道路と土手と塀(切通之写生)》 1915年 東京国立近代美術館

くっきりとした影が、晩夏の青空の下に落ちている。抒情的。日本の八月はもう、秋だよね。

9月 ヴァシリー・カンディンスキー《絵の中の絵》 1929年 国立国際美術館

秋の港。中原中也の詩「港市の秋」を思い出しながら、暖色系に彩られた港を秋と見る。

10月 板谷波山《朝陽磁鶴首花瓶》 1942年 東京国立近代美術館工芸館

赤い、紅葉のいろの、シャープな花瓶には、きっと細い細いはなびらが幾重にも重なり、こぼれおちそうな、シャープな菊の花が似合うかと。想像力が重要。

11月 福田平八郎《雨》 1953年 東京国立近代美術館

冷たい秋の雨。中学生のころから、11月の雨にはいろいろと思うことがある。

12月 アルフレッド・スティーグリッツ《ターミナル》 1892年 京都国立近代美術館

忙しそうな雪の駅。忙しい師走にこそ似つかわしい。

いかがでしょうか。クレーの「花ひらく木をめぐる抽象」以外は見事に全て違う作品があがりました。ほぼ不一致です。なかなか一筋縄ではいきません。

クレー作はさておき、ほかはさらに話し合いの上、各々がいわば仲良く6点ずつ、計12枚の作品を決めることにしました。最終的に決まったのは以下の通りです。

1月 上村松園《舞仕度》 1914年 京都国立近代美術館

2月 ダンテ・ガブリエル・ロセッティ 《愛の杯》 1867年 国立西洋美術館

3月 パウル・クレー《花ひらく木をめぐる抽象》1925年 東京国立近代美術館

4月 小林古径《極楽井》 1912年 東京国立近代美術館 1912年 東京国立近代美術館

5月 フィンセント・ファン・ゴッホ《ばら》 1889年 国立西洋美術館

6月 小茂田青樹《虫魚画巻》(部分) 1931年 東京国立近代美術館

7月 ポール・シニャック《サン=トロぺの港》 1901-02年 国立西洋美術館

8月 ジョゼフ・ヴェルネ 《夏の夕べ、イタリア風景》 1773年 国立西洋美術館

9月 ニコラ・ド・スタール 《アグリジェントの丘》 1954年 国立国際美術館

10月 下村観山《木の間の秋》 1907年 東京国立近代美術館

11月 ヴィルヘルム・ハンマースホイ《ピアノを弾く妻イーダのいる室内》 1910年 国立西洋美術館

12月 アルフレッド・スティーグリッツ《ターミナル》 1892年 京都国立近代美術館

この内容で注文。価格は壁掛けタイプで2900円(税別)です。ただし送料が一律750円かかります。そして待つこと一週間。カレンダーが自宅に届きました。

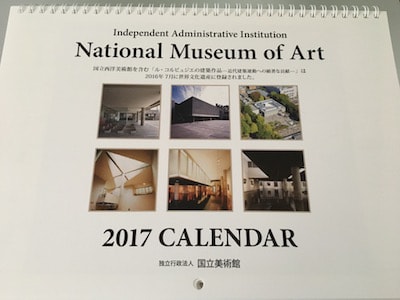

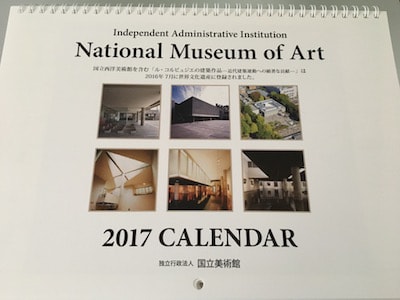

大きさA3サイズ。表紙は国立西洋美術館です。思いの外に作りは頑丈。特に紙がしっかりしています。もちろん作品の図版の質も上々でした。なおカレンダーは一部、手作りで製作されるそうです。

注文は24時間で受付中です。ただし年内に受け取るには12月18日(日)までに注文する必要があります。ご注意ください。

国立美術館オリジナルカレンダー。まさしく千差万別。おそらく一つとして同じカレンダーは出来ません。一人で選んでも、家族と選んでも楽しい。試してみてはいかがでしょうか。

「国立美術館オリジナルカレンダー」

https://www.comody.jp/nma/

「国立美術館オリジナルカレンダー」

https://www.comody.jp/nma/

各美術館も趣向を凝らしたカレンダーを発売していますが、図柄を自由に選べるものは殆どありません。そこで嬉しいのが国立美術館オリジナルカレンダーです。国立美術館のコレクションのうち140点から好きな作品を選んでカレンダーを作ることが出来ます。

「独立行政法人国立美術館」

http://www.artmuseums.go.jp

国立美術館とは、東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館、国立新美術館の計5館。作家も国内外を問いません。また絵画だけでなく、写真や工芸、さらには美術館の内観や外観の写真も網羅しています。

カレンダーは昨年から発売されましたが、今年は選べる作品がさらに増えました。特に世界遺産を記念し、国立西洋美術館の写真が多く加わったようです。

注文は簡単です。まずは国立美術館オリジナルカレンダーの販売サイトにアクセス。壁掛けと卓上の2種類です。また壁掛けは各月12点を選ぶものと、2ヶ月ずつ6点選ぶタイプがあります。

私は12作品を選ぶ壁掛けタイプをセレクト。その後はWEB上でサムネイルを参照しながら、12点を決定する流れです。サムネイルは拡大可能。また先に画像を選び、ドラック&ドロップで12月分を並べ替えることも出来ます。サイト自体の使い勝手は良く、スムーズに選ぶことができました。

さてオリジナルのカレンダーです。一人で選ぶのも良いかもしれませんが、色々あれこれ言いながら複数で決めるのも面白いのではないでしょうか。今回はリビングに飾るつもりだったので、いつもお世話になっている妻と一緒に選ぶことにしました。

まずは私が選んだ作品です。

1月 上村松園《舞仕度》 1914年 京都国立近代美術館

1年のはじまりは華やいだモチーフを。まさにハレの日。菊模様の振袖で舞を披露する。座敷を包む和やかな雰囲気にも惹かれました。

2月 ピエト・モンドリアン《コンポジション》 1929年 京都国立近代美術館

気がつくといつの間にか終わってしまう2月。モンドリアンの緊張感のある色面で色々と気を引き締めたい。

3月 竹内栖鳳《春雪》 1942年 京都国立近代美術館

春の気配を感じさせるとはいえ、まだまだ寒い日々も続く3月。ここはあえて冬を惜しむべく雪の舞う栖鳳画を選びました。

4月 小林古径《極楽井》 1912年 東京国立近代美術館

一転の春爛漫の4月。井戸から湧き水をすくう少女たち。着物の柄も花の美しさに負けません。

5月 パウル・クレー《花ひらく木をめぐる抽象》 1925年 東京国立近代美術館

闇からモザイク状に広がる色とりどりの花々。不思議とネオンサインのようにも見えなくはない。花も街も活気付く5月にふさわしい一枚かと思いました。

6月 クロード・モネ《睡蓮》 1916年 国立西洋美術館

モネの代名詞睡蓮。涼しげな水面に咲き誇る。蒸し暑い日が続く6月こそ見つめていたい。

7月 古賀春江《海》 1929年 東京国立近代美術館

海。海水浴。日差し。夏を強烈にイメージさせる一枚。

8月 ジョゼフ・ヴェルネ 《夏の夕べ、イタリア風景》 1773年 国立西洋美術館

夏の長い1日の夕暮れ、晩夏を思わせるような夕焼けが目に染み込みます。時空を超えた理想風景。どことなく郷愁も覚えました。

9月 ニコラ・ド・スタール 《アグリジェントの丘》 1954年 国立国際美術館

見るたびに惹かれるスタール。馴染み深いのは東京国立近代美術館の「コンポジション(湿った土)」ですが、なかったのでこちらをセレクト。輝かしい色彩美。冴えるような水色の空はまだ夏色でした。

10月 下村観山《木の間の秋》 1907年 東京国立近代美術館

観山の代表作。雑木林が広がる中に秋草が絡み合います。いつのながらに抱一の夏秋草を連想。僅かに黄金色を帯びた光が木立を満たします。これぞ日本の秋の風景。

11月 ヴィルヘルム・ハンマースホイ《ピアノを弾く妻イーダのいる室内》 1910年 国立西洋美術館

うなじを見つめた画家ハンマースホイ。寒々とした室内空間にひんやりした冷気を感じます。

12月 クロード・モネ《雪のアルジャントゥイユ》 1875年 国立西洋美術館

一年の締めくくりの12月。とぼとぼと歩く人の後ろ姿が寂しげ。サーモンピンクに染まる雪色が美しい。

ついで妻が選んでくれた図柄です。コメントももらいました。

1月 ピーテル・ブリューゲル(子)《鳥罠のある冬景色》 国立西洋美術館

大寒、一年でいちばん寒い時期。氷が張り、中世のあの寒さを思い起こせるかも。鳥の罠から、一年の始めだからこそ、気を引き締めて罠にかからないように、願いをこめて。

2月 ダンテ・ガブリエル・ロセッティ 《愛の杯》 1867年 国立西洋美術館

バレンタインデーゆえに、愛の杯を交わしてみては。なんだか色々と初々しい記憶を思い出しました。

3月 パウル・クレー《花ひらく木をめぐる抽象》 1925年 東京国立近代美術館

花開く時期にはふさわしい、素敵な春の宵を思い起こさせる絵画。御舟の(山種)桜をモザイクにしたような??

4月 ピエール・ボナール《坐る娘と兎》 1891年 国立西洋美術館

イースターだから、かわいいうさぎさんと、女の子。(うさぎも、たぶん女の子も多産のシンボル?)素敵なものをたくさんクリエイトできますように。

5月 フィンセント・ファン・ゴッホ《ばら》 1889年 国立西洋美術館

五月の薔薇は、ヨーロッパでいちばん美しいとされる女性の表現。それをゴッホが描いている、なんとも悩める乙女っぽくて。素敵なピンク。

6月 小茂田青樹《虫魚画巻》(部分) 1931年 東京国立近代美術館

大好きなお魚で、夏至のお祭りを。夏のシンボル(?)の金魚さんと、暑苦しい時期を快適に過ごそう。

7月 ポール・シニャック《サン=トロぺの港》 1901-02年 国立西洋美術館

大好きな作品。夏、海、夕暮れ。

8月 岸田劉生《道路と土手と塀(切通之写生)》 1915年 東京国立近代美術館

くっきりとした影が、晩夏の青空の下に落ちている。抒情的。日本の八月はもう、秋だよね。

9月 ヴァシリー・カンディンスキー《絵の中の絵》 1929年 国立国際美術館

秋の港。中原中也の詩「港市の秋」を思い出しながら、暖色系に彩られた港を秋と見る。

10月 板谷波山《朝陽磁鶴首花瓶》 1942年 東京国立近代美術館工芸館

赤い、紅葉のいろの、シャープな花瓶には、きっと細い細いはなびらが幾重にも重なり、こぼれおちそうな、シャープな菊の花が似合うかと。想像力が重要。

11月 福田平八郎《雨》 1953年 東京国立近代美術館

冷たい秋の雨。中学生のころから、11月の雨にはいろいろと思うことがある。

12月 アルフレッド・スティーグリッツ《ターミナル》 1892年 京都国立近代美術館

忙しそうな雪の駅。忙しい師走にこそ似つかわしい。

いかがでしょうか。クレーの「花ひらく木をめぐる抽象」以外は見事に全て違う作品があがりました。ほぼ不一致です。なかなか一筋縄ではいきません。

クレー作はさておき、ほかはさらに話し合いの上、各々がいわば仲良く6点ずつ、計12枚の作品を決めることにしました。最終的に決まったのは以下の通りです。

1月 上村松園《舞仕度》 1914年 京都国立近代美術館

2月 ダンテ・ガブリエル・ロセッティ 《愛の杯》 1867年 国立西洋美術館

3月 パウル・クレー《花ひらく木をめぐる抽象》1925年 東京国立近代美術館

4月 小林古径《極楽井》 1912年 東京国立近代美術館 1912年 東京国立近代美術館

5月 フィンセント・ファン・ゴッホ《ばら》 1889年 国立西洋美術館

6月 小茂田青樹《虫魚画巻》(部分) 1931年 東京国立近代美術館

7月 ポール・シニャック《サン=トロぺの港》 1901-02年 国立西洋美術館

8月 ジョゼフ・ヴェルネ 《夏の夕べ、イタリア風景》 1773年 国立西洋美術館

9月 ニコラ・ド・スタール 《アグリジェントの丘》 1954年 国立国際美術館

10月 下村観山《木の間の秋》 1907年 東京国立近代美術館

11月 ヴィルヘルム・ハンマースホイ《ピアノを弾く妻イーダのいる室内》 1910年 国立西洋美術館

12月 アルフレッド・スティーグリッツ《ターミナル》 1892年 京都国立近代美術館

この内容で注文。価格は壁掛けタイプで2900円(税別)です。ただし送料が一律750円かかります。そして待つこと一週間。カレンダーが自宅に届きました。

大きさA3サイズ。表紙は国立西洋美術館です。思いの外に作りは頑丈。特に紙がしっかりしています。もちろん作品の図版の質も上々でした。なおカレンダーは一部、手作りで製作されるそうです。

注文は24時間で受付中です。ただし年内に受け取るには12月18日(日)までに注文する必要があります。ご注意ください。

国立美術館オリジナルカレンダー。まさしく千差万別。おそらく一つとして同じカレンダーは出来ません。一人で選んでも、家族と選んでも楽しい。試してみてはいかがでしょうか。

「国立美術館オリジナルカレンダー」

https://www.comody.jp/nma/

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )