都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

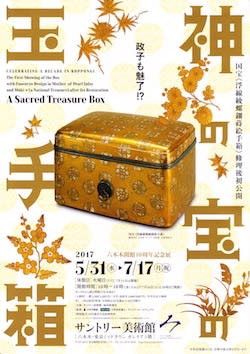

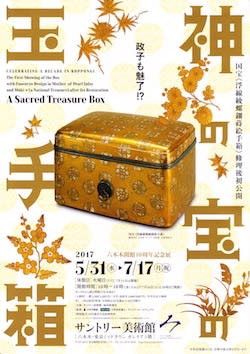

「神の宝の玉手箱」 サントリー美術館

サントリー美術館

「国宝『浮線綾螺鈿蒔絵手箱』修理後初公開 神の宝の玉手箱」

5/31~7/17

サントリー美術館で開催中の「国宝『浮線綾螺鈿蒔絵手箱』修理後初公開 神の宝の玉手箱」を見てきました。

久々にため息が漏れるほどに美しい作品と出会いました。それがチラシ表紙を飾る国宝の「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」でした。

国宝「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」(身) 鎌倉時代・13世紀 サントリー美術館

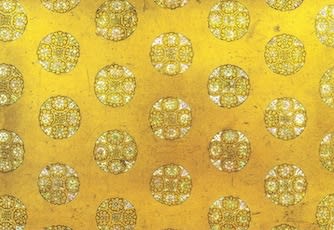

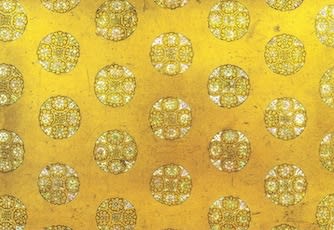

かの北条政子が愛玩したと伝えられる鎌倉時代の手箱です。外側は沃懸地と呼ばれる技法で、一面に金粉が蒔かれています。よって黄金色の深く、眩い光を放っていました。文様の名が浮線綾文です。同紋は「家格などに応じて公家の服飾、調度につけた有識文様」(解説より)の一つでした。宮中で広く使われていたそうです。

国宝「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」(蓋表) 鎌倉時代・13世紀 サントリー美術館

紋は全部で115個もあります。いずれも夜光貝による螺鈿です。微かに7色の光に染まっていました。

国宝「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」(蓋裏) 鎌倉時代・13世紀 サントリー美術館

ちょうど期間限定で蓋裏が特別に展示されていました。(6/26終了。)内部は布張りです。蓋裏には草花が蒔絵で描かれています。ともかく流麗です。何やら草花が闇に沈み込んでは息づいているようでした。表の力強い紋とは対比的と言えるのではないでしょうか。極めて精緻に象られていました。

現在、同手箱はサントリー美術館のコレクションです。このほど約半世紀ぶりに修理を経たのちに公開されました。

さて展覧会はこうした手箱を紹介。時に神々へ奉納された「神の宝」ともいうべき手箱がいくつも展示されています。

日本の手箱の起源はおおよそ平安時代でした。化粧道具や扇などの手回品を収めておくための箱が作られます。中国の影響を受けた唐櫛笥に原型があると指摘されているそうです。

国宝「桐蒔絵手箱」 明徳元(1390)年頃 熊野速玉大社 *展示期間:5/31~6/26

箱の中身が大切であるほど、美しく飾られ、箱そのものの装飾に価値が求められます。蒔絵や螺鈿の精巧な意匠が施され、後世には収集の対象となりました。

国宝「秋野鹿蒔絵手箱」 鎌倉時代・13世紀 出雲大社 *展示期間:5/31~6/26

冒頭の「秋野鹿蒔絵手箱」に魅せられました。秋の景色です。菊や桔梗、中でも萩が乱れるように咲き誇り、鹿の親子が群れています。遷宮に際して出雲大社に奉納されたと伝えられています。これぞ「神の宝」と称するに相応しい作品ではないでしょうか。

手箱には「簡単に開けてはならない箱」という意味も持ちえます。一つの有名な例として挙げられるのが浦島伝説でした。

いわゆる玉手箱として伝えられるのが、「松梅蒔絵手箱および内容品」でした。所蔵するのは九州最南端、開聞岳の麓にある枚聞神社です。この地には、竜宮伝説の元になる山佐彦、海幸彦の神話が存在し、同手箱も「竜宮の手箱」と呼ばれています。さらにあわせて「浦島絵巻」も展示し、手箱の呪力性について触れていました。

手箱を通して、貴族社会などの日常の生活について触れているのもポイントです。その資料とも言えるのが「類聚雑要抄指図巻」でした。同作は宮中の調度や室礼を示した「類聚雑要抄」を、指図として江戸時代に表したもので、平安時代の衣食住の様相が記録されています。中には手箱の高さや長さなども記されていました。

国宝「桐蒔絵手箱 内容品」 明徳元(1390)年頃 熊野速玉大社 *展示期間:5/31~6/26

是真の「五節句蒔絵手箱」にも目を惹かれました。蓋表は鞠です。意匠は幾分シンプルで、漆の質感が殊更に際立っています。ほか櫛箱や鏡、香合、棚に鏡台なども展示されています。単なる手箱のみの展覧会ではありません。

手箱の模造に関するトピックが興味深い内容でした。というのも、近現代の工芸家らの模造した名品手箱を展示し、いかに「造形技術が継承」(解説より)され、新たな創造へ繋げていたのかを検証しているわけです。

北村昭斎「籬菊螺鈿蒔絵手箱 模造」 平成8〜11(1996〜1999)年 鶴岡八幡宮

中でも「籬菊螺鈿蒔絵手箱および内容品 模造」に注目です。元の「籬菊螺鈿蒔絵手箱」は「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」と同様に、北条政子が愛用したと言われていますが、明治時代、ウィーンの万国博へ出展した際、帰りの船が伊豆沖で座礁し、失われてしまいます。しかし漆芸家の北村昭斎が残された絵図などにより復元。平成になって模造品として完成させました。この作品なくしては往時の姿を知ることが出来ません。

国宝「衵 萌黄地小葵浮線綾丸文二重織」 明徳元(1390)年頃 熊野速玉大社 *展示期間:5/31~6/26

ラストは「神宝と宮廷工芸」と題し、愛知の熱田神宮や和歌山の熊野速玉大社に伝わる古神宝を展示。手箱はもちろんのこと、礼服着用の際の装身具である「玉佩」など、見るも雅やかな作品が一堂に並んでいました。

「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」のCT画像、ないし修復のプロセスを示したパネルも大変に参考になります。ほか文様の意味について踏み込んだ展示もあり、様々な角度から手箱の魅力を伝えていました。

「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」の裏箱展示中の月曜日に出かけてきましたが、平日にも関わらず、館内はなかなか賑わっていました。ひょっとすると会期終盤の週末は混み合うかもしれません。

「絵巻マニア列伝」に続く好企画です。7月17日まで開催されています。おすすめします。

追記:国宝「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」の蓋裏が、7/8~7/17の期間限定で再度公開されます。

「六本木開館10周年記念展 国宝『浮線綾螺鈿蒔絵手箱』修理後初公開 神の宝の玉手箱」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:5月31日(水)~7月17日(月・祝)

休館:火曜日。但し7月11日は開館。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜、土曜日は20時まで開館。

*7月16日(日)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分。

「国宝『浮線綾螺鈿蒔絵手箱』修理後初公開 神の宝の玉手箱」

5/31~7/17

サントリー美術館で開催中の「国宝『浮線綾螺鈿蒔絵手箱』修理後初公開 神の宝の玉手箱」を見てきました。

久々にため息が漏れるほどに美しい作品と出会いました。それがチラシ表紙を飾る国宝の「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」でした。

国宝「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」(身) 鎌倉時代・13世紀 サントリー美術館

かの北条政子が愛玩したと伝えられる鎌倉時代の手箱です。外側は沃懸地と呼ばれる技法で、一面に金粉が蒔かれています。よって黄金色の深く、眩い光を放っていました。文様の名が浮線綾文です。同紋は「家格などに応じて公家の服飾、調度につけた有識文様」(解説より)の一つでした。宮中で広く使われていたそうです。

国宝「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」(蓋表) 鎌倉時代・13世紀 サントリー美術館

紋は全部で115個もあります。いずれも夜光貝による螺鈿です。微かに7色の光に染まっていました。

国宝「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」(蓋裏) 鎌倉時代・13世紀 サントリー美術館

ちょうど期間限定で蓋裏が特別に展示されていました。(6/26終了。)内部は布張りです。蓋裏には草花が蒔絵で描かれています。ともかく流麗です。何やら草花が闇に沈み込んでは息づいているようでした。表の力強い紋とは対比的と言えるのではないでしょうか。極めて精緻に象られていました。

現在、同手箱はサントリー美術館のコレクションです。このほど約半世紀ぶりに修理を経たのちに公開されました。

さて展覧会はこうした手箱を紹介。時に神々へ奉納された「神の宝」ともいうべき手箱がいくつも展示されています。

日本の手箱の起源はおおよそ平安時代でした。化粧道具や扇などの手回品を収めておくための箱が作られます。中国の影響を受けた唐櫛笥に原型があると指摘されているそうです。

国宝「桐蒔絵手箱」 明徳元(1390)年頃 熊野速玉大社 *展示期間:5/31~6/26

箱の中身が大切であるほど、美しく飾られ、箱そのものの装飾に価値が求められます。蒔絵や螺鈿の精巧な意匠が施され、後世には収集の対象となりました。

国宝「秋野鹿蒔絵手箱」 鎌倉時代・13世紀 出雲大社 *展示期間:5/31~6/26

冒頭の「秋野鹿蒔絵手箱」に魅せられました。秋の景色です。菊や桔梗、中でも萩が乱れるように咲き誇り、鹿の親子が群れています。遷宮に際して出雲大社に奉納されたと伝えられています。これぞ「神の宝」と称するに相応しい作品ではないでしょうか。

手箱には「簡単に開けてはならない箱」という意味も持ちえます。一つの有名な例として挙げられるのが浦島伝説でした。

\浦島太郎の玉手箱/「玉手箱」と聞いて、浦島太郎の話を思い浮かべる人も多いのでは❓開けてはならない秘密の箱…本展では、竜宮の玉手箱と伝承される重文「松梅蒔絵手箱および内容品」を展示中✨ pic.twitter.com/wbTM8Al7TJ

— サントリー美術館 (@sun_SMA) 2017年6月2日

いわゆる玉手箱として伝えられるのが、「松梅蒔絵手箱および内容品」でした。所蔵するのは九州最南端、開聞岳の麓にある枚聞神社です。この地には、竜宮伝説の元になる山佐彦、海幸彦の神話が存在し、同手箱も「竜宮の手箱」と呼ばれています。さらにあわせて「浦島絵巻」も展示し、手箱の呪力性について触れていました。

手箱を通して、貴族社会などの日常の生活について触れているのもポイントです。その資料とも言えるのが「類聚雑要抄指図巻」でした。同作は宮中の調度や室礼を示した「類聚雑要抄」を、指図として江戸時代に表したもので、平安時代の衣食住の様相が記録されています。中には手箱の高さや長さなども記されていました。

国宝「桐蒔絵手箱 内容品」 明徳元(1390)年頃 熊野速玉大社 *展示期間:5/31~6/26

是真の「五節句蒔絵手箱」にも目を惹かれました。蓋表は鞠です。意匠は幾分シンプルで、漆の質感が殊更に際立っています。ほか櫛箱や鏡、香合、棚に鏡台なども展示されています。単なる手箱のみの展覧会ではありません。

手箱の模造に関するトピックが興味深い内容でした。というのも、近現代の工芸家らの模造した名品手箱を展示し、いかに「造形技術が継承」(解説より)され、新たな創造へ繋げていたのかを検証しているわけです。

北村昭斎「籬菊螺鈿蒔絵手箱 模造」 平成8〜11(1996〜1999)年 鶴岡八幡宮

中でも「籬菊螺鈿蒔絵手箱および内容品 模造」に注目です。元の「籬菊螺鈿蒔絵手箱」は「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」と同様に、北条政子が愛用したと言われていますが、明治時代、ウィーンの万国博へ出展した際、帰りの船が伊豆沖で座礁し、失われてしまいます。しかし漆芸家の北村昭斎が残された絵図などにより復元。平成になって模造品として完成させました。この作品なくしては往時の姿を知ることが出来ません。

国宝「衵 萌黄地小葵浮線綾丸文二重織」 明徳元(1390)年頃 熊野速玉大社 *展示期間:5/31~6/26

ラストは「神宝と宮廷工芸」と題し、愛知の熱田神宮や和歌山の熊野速玉大社に伝わる古神宝を展示。手箱はもちろんのこと、礼服着用の際の装身具である「玉佩」など、見るも雅やかな作品が一堂に並んでいました。

「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」のCT画像、ないし修復のプロセスを示したパネルも大変に参考になります。ほか文様の意味について踏み込んだ展示もあり、様々な角度から手箱の魅力を伝えていました。

「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」の裏箱展示中の月曜日に出かけてきましたが、平日にも関わらず、館内はなかなか賑わっていました。ひょっとすると会期終盤の週末は混み合うかもしれません。

「絵巻マニア列伝」に続く好企画です。7月17日まで開催されています。おすすめします。

追記:国宝「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」の蓋裏が、7/8~7/17の期間限定で再度公開されます。

「六本木開館10周年記念展 国宝『浮線綾螺鈿蒔絵手箱』修理後初公開 神の宝の玉手箱」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:5月31日(水)~7月17日(月・祝)

休館:火曜日。但し7月11日は開館。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜、土曜日は20時まで開館。

*7月16日(日)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )