都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

太田市美術館・図書館へ行ってきました(後編:未来への狼火)

太田市美術館・図書館

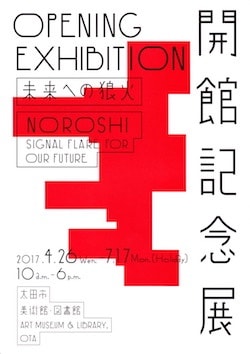

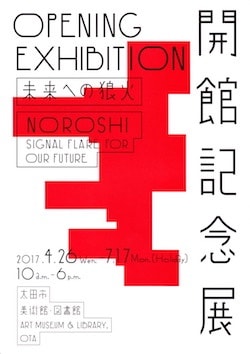

「開館記念展 未来への狼火」

4/26~7/17

「前編:建物・施設」に続きます。太田市美術館・図書館へ行って来ました。

太田市美術館・図書館へ行ってきました(前編:建物・施設)

美術館の開館を記念して開催されているのが「未来への狼火」展です。太田の過去と現在を踏まえ、さらに未来を見据えるべく、美術家、画家、写真家、映像作家、さらに詩人やシンガーソングライターら9名のアーティストの作品を展示しています。

淺井裕介「言葉の先っぽで風と土が踊っている」 2017年

いきなり大作が待ち構えていました。淺井裕介の「言葉の先っぽで風と土が踊っている」です。横幅は何と14メートル、いわゆる泥絵と呼ばれる技法にて白い壁面へ直接描いています。いつもながらに緻密かつ大胆です。可愛らしくも、不思議な動物たちが入り乱れ、そこに植物のモチーフが加わります。まさしく魑魅魍魎です。人跡未踏のジャングルを思い起こしました。

淺井裕介「言葉の先っぽで風と土が踊っている」(部分) 2017年

淺井は太田に滞在し、シンボルの新田金山をはじめとする市内各地から土を採取した上で、この作品の制作に取り掛かりました。完成までには11日かかり、延べ100名の市民ボランティアが参加したそうです。

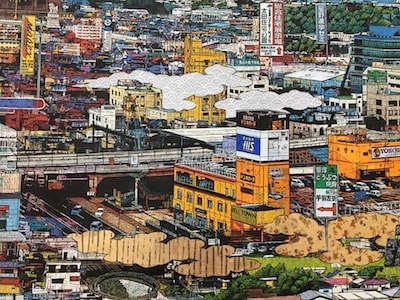

藤原泰佑「太田市街図」 2017年

その金山から俯瞰した太田の光景を描いたのが藤原泰佑でした。藤原は前橋の生まれです。太田を捉えるために万葉集にも詠まれたという金山へと向かいます。さらに街に滞在しては取材を行い、太田の一大パノラマともいうべき絵画を作り上げました。

これがかなり細かい。ロードサイドに立ち並ぶ飲食店の看板から、ひしめき合う家々にマンション、そして太田の呑龍こと大光院なども捉えています。

藤原泰佑「太田市街図」 2017年

太田駅前に目を転じると、美術館はまだ建設中のようでした。所々に雲霞も靡き、さも洛中洛外図のような趣きもあります。ただし実際には地図としての意味はなく、あくまでも太田の多様な事物をコラージュとして描いているそうです。よって過去と現在が交差します。ここには太田の土地の歴史も記録されているのかもしれません。

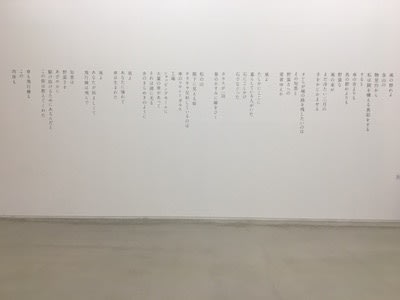

前野健太「金山の物見台から」 2017年

いわゆる美術家だけでなく、様々なアーティストが参加しているのも特徴です。その1人がシンガーソングライターの前野健太でした。主に都内で活動する前野は、太田の詩を書くため、この街に足を運びます。しかし当初は「生活者の息づかい」(解説より)が少なく、詩を制作するのが難しいと感じたそうです。

改めて訪れた前野は自転車で太田を巡ります。そしてかの金山に立ち、街を見下ろした際、モールの駐車場のフロントガラスがキラキラ反射しているのを目にしました。すると「歌が聞こえ始めた」と言います。いずれにせよ、前野はくまなく太田を訪ねては、同地を詩と歌に表現しました。

詩の「金山の物見台から」の情景描写が美しいのに感心しました。かのモールの光景、そして風の気配、さらに太田に根付いた産業などを言葉に起こしています。この詩の記された壁面の向かい側がちょうど藤原のパノラマ画です。見比べると太田の風土がより深く、情感豊かに浮かび上がってくるかもしれません。

市外3名のアーティストによる太田の発見。私も太田には縁はありませんが、これほど近しい形で見知ることが出来るとは思いませんでした。

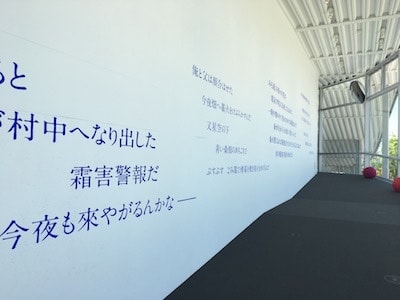

清水房之丞「霜害警報」展示風景

さて前野の詩作しかり、テキストが展覧会の軸となっているのも重要です。太田に生まれ、詩を書き、郷土詩の普及にも尽力したのが清水房之丞でした。スロープには清水の詩集「霜害警報」が大きく掲げられています。とりわけ展覧会のタイトルにも採用された「村の俺達の狼火をあげよう」の力強い言葉が胸に響きました。またスケッチブックや初公開の創作ノートなども参照し、清水の創作活動についても紹介しています。

写真家の石内都が太田に関わりがあったとは知りませんでした。石内自身の出身は桐生です。そして母は北関東の村の出身で、父と出会ったのが、太田創業の飛行機、エンジンメーカーの中村飛行機の仕事でした。学徒動員によって働いていたそうです。

その母に因む「mother’s」が10点弱ほど出ています。愛用の遺品を捉えたシリーズです。毛の絡まった櫛には母の生きた証が刻み込まれているかのようでした。

昨年の六本木クロッシングにも参加した片山真理は太田で育ちました。幼い頃に両足を切断し、義足で生活してきた片山は、自らの身体をテーマにした作品を制作しています。デコラティブな義足そのものも作品です。事実上のデビュー作である「群馬青年ビエンナーレ05」の出展作、および太田市内で作られたという新作のポートレートなどが展示していました。

飯塚小かん斎の竹工芸品も見応え十分です。戦前、東京に生まれた飯塚は、まず洋画家を目指し、東京美術学校で藤島武二に師事します。しかし戦後、父に竹工芸を学び、その道へ進みました。卒業制作の油画「K嬢像」は新発見の油絵です。青く鮮やかな和服に身を包んだ女性を描いています。竹工芸は2点でした。晩年は金山の麓にアトリエを構えて制作していたそうです。

さらに昨年逝去した太田出身の画家、正田壤の油彩やドローイングも20点ほど展示。キュビスム風の油彩よりも、栗や鶏頭、それに赤城山などを描いた水彩の素描に魅力を感じました。

林勇気「there」 2017年

ラストは映像の林勇気です。素材は自ら太田を写した写真と、公募の写真、そして太田市民のインタビューでした。それらのデータをパソコンに取り込んでは編集し、無数に切り取り、重ね合わせてはアニメーションに表現しています。

スクリーンは一室の壁面の全てを用いていて、一部は天井に連続していました。たくさんのデータ、つまり写真や映像が、小さな四角い欠片のように映し出されます。それらは一切静止することなく、ただひたすら泡のように浮かび、また弾けては消えていきました。まるで太田のあらゆる諸相があまねく空間に広がるかのようでした。

淺井裕介「大地の行進」 2017年

スペースに制約があり、さほどボリュームがあるわけではありませんが、ともかく引き出しが多く、テキストにも重みがあり、見るだけでなく、とても読み応えのある内容でした。

林勇気「overlap」 2017年

1階から3階へ3つの展示室を歩いていると、否応なしに図書館のスペースが目に飛び込んできます。それをあえて利用したのか、展示室外、すなわち図書館エリアにも展示は拡張していました。淺井の描く生き物が館内の至る所に「生息」しているほか、林はタブレットで動画を展開し、片山もコラージュを西エントランス近くに出品しています。それを探して歩くのも楽しいのではないでしょうか。

太田駅までは東武線の特急りょうもうで北千住駅から約70~80分。着いてしまえば駅の目の前です。「未来への狼火」展はもとより、平田晃久による建物自体も一見の価値が十分にあります。

淺井の泥絵は会期を終えると消されてしまいます。太田の土は太田でなくては見ることは叶いません。

1階と3階の展示室の撮影ができました。(2階は不可)

7月17日まで開催されています。おすすめします。

「開館記念展 未来への狼火」 太田市美術館・図書館(@obt_pr)

会期:4月26日(水)~7月17日(月・祝)

休館:月曜日。但し祝日の7月17日は開館。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般800円、学生・団体640円、中学生以下無料。

住所:群馬県太田市東本町16-30

交通:東武伊勢崎線太田駅から徒歩1分。専用無料駐車場(40台)あり。

「開館記念展 未来への狼火」

4/26~7/17

「前編:建物・施設」に続きます。太田市美術館・図書館へ行って来ました。

太田市美術館・図書館へ行ってきました(前編:建物・施設)

美術館の開館を記念して開催されているのが「未来への狼火」展です。太田の過去と現在を踏まえ、さらに未来を見据えるべく、美術家、画家、写真家、映像作家、さらに詩人やシンガーソングライターら9名のアーティストの作品を展示しています。

淺井裕介「言葉の先っぽで風と土が踊っている」 2017年

いきなり大作が待ち構えていました。淺井裕介の「言葉の先っぽで風と土が踊っている」です。横幅は何と14メートル、いわゆる泥絵と呼ばれる技法にて白い壁面へ直接描いています。いつもながらに緻密かつ大胆です。可愛らしくも、不思議な動物たちが入り乱れ、そこに植物のモチーフが加わります。まさしく魑魅魍魎です。人跡未踏のジャングルを思い起こしました。

淺井裕介「言葉の先っぽで風と土が踊っている」(部分) 2017年

淺井は太田に滞在し、シンボルの新田金山をはじめとする市内各地から土を採取した上で、この作品の制作に取り掛かりました。完成までには11日かかり、延べ100名の市民ボランティアが参加したそうです。

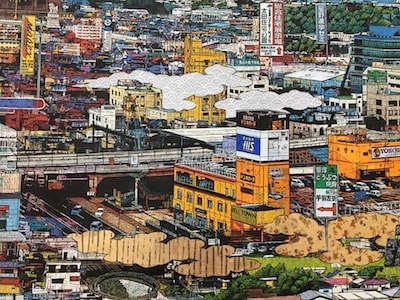

藤原泰佑「太田市街図」 2017年

その金山から俯瞰した太田の光景を描いたのが藤原泰佑でした。藤原は前橋の生まれです。太田を捉えるために万葉集にも詠まれたという金山へと向かいます。さらに街に滞在しては取材を行い、太田の一大パノラマともいうべき絵画を作り上げました。

これがかなり細かい。ロードサイドに立ち並ぶ飲食店の看板から、ひしめき合う家々にマンション、そして太田の呑龍こと大光院なども捉えています。

藤原泰佑「太田市街図」 2017年

太田駅前に目を転じると、美術館はまだ建設中のようでした。所々に雲霞も靡き、さも洛中洛外図のような趣きもあります。ただし実際には地図としての意味はなく、あくまでも太田の多様な事物をコラージュとして描いているそうです。よって過去と現在が交差します。ここには太田の土地の歴史も記録されているのかもしれません。

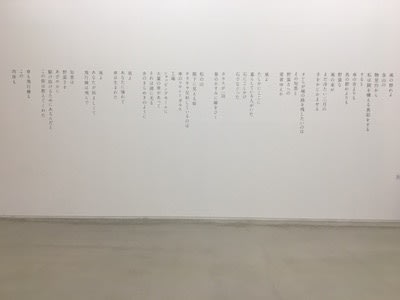

前野健太「金山の物見台から」 2017年

いわゆる美術家だけでなく、様々なアーティストが参加しているのも特徴です。その1人がシンガーソングライターの前野健太でした。主に都内で活動する前野は、太田の詩を書くため、この街に足を運びます。しかし当初は「生活者の息づかい」(解説より)が少なく、詩を制作するのが難しいと感じたそうです。

改めて訪れた前野は自転車で太田を巡ります。そしてかの金山に立ち、街を見下ろした際、モールの駐車場のフロントガラスがキラキラ反射しているのを目にしました。すると「歌が聞こえ始めた」と言います。いずれにせよ、前野はくまなく太田を訪ねては、同地を詩と歌に表現しました。

詩の「金山の物見台から」の情景描写が美しいのに感心しました。かのモールの光景、そして風の気配、さらに太田に根付いた産業などを言葉に起こしています。この詩の記された壁面の向かい側がちょうど藤原のパノラマ画です。見比べると太田の風土がより深く、情感豊かに浮かび上がってくるかもしれません。

市外3名のアーティストによる太田の発見。私も太田には縁はありませんが、これほど近しい形で見知ることが出来るとは思いませんでした。

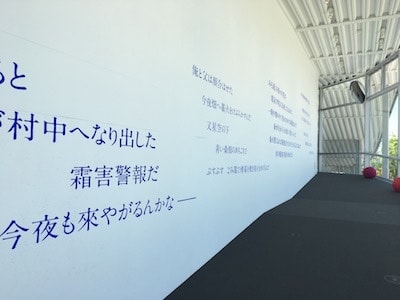

清水房之丞「霜害警報」展示風景

さて前野の詩作しかり、テキストが展覧会の軸となっているのも重要です。太田に生まれ、詩を書き、郷土詩の普及にも尽力したのが清水房之丞でした。スロープには清水の詩集「霜害警報」が大きく掲げられています。とりわけ展覧会のタイトルにも採用された「村の俺達の狼火をあげよう」の力強い言葉が胸に響きました。またスケッチブックや初公開の創作ノートなども参照し、清水の創作活動についても紹介しています。

写真家の石内都が太田に関わりがあったとは知りませんでした。石内自身の出身は桐生です。そして母は北関東の村の出身で、父と出会ったのが、太田創業の飛行機、エンジンメーカーの中村飛行機の仕事でした。学徒動員によって働いていたそうです。

その母に因む「mother’s」が10点弱ほど出ています。愛用の遺品を捉えたシリーズです。毛の絡まった櫛には母の生きた証が刻み込まれているかのようでした。

昨年の六本木クロッシングにも参加した片山真理は太田で育ちました。幼い頃に両足を切断し、義足で生活してきた片山は、自らの身体をテーマにした作品を制作しています。デコラティブな義足そのものも作品です。事実上のデビュー作である「群馬青年ビエンナーレ05」の出展作、および太田市内で作られたという新作のポートレートなどが展示していました。

飯塚小かん斎の竹工芸品も見応え十分です。戦前、東京に生まれた飯塚は、まず洋画家を目指し、東京美術学校で藤島武二に師事します。しかし戦後、父に竹工芸を学び、その道へ進みました。卒業制作の油画「K嬢像」は新発見の油絵です。青く鮮やかな和服に身を包んだ女性を描いています。竹工芸は2点でした。晩年は金山の麓にアトリエを構えて制作していたそうです。

さらに昨年逝去した太田出身の画家、正田壤の油彩やドローイングも20点ほど展示。キュビスム風の油彩よりも、栗や鶏頭、それに赤城山などを描いた水彩の素描に魅力を感じました。

林勇気「there」 2017年

ラストは映像の林勇気です。素材は自ら太田を写した写真と、公募の写真、そして太田市民のインタビューでした。それらのデータをパソコンに取り込んでは編集し、無数に切り取り、重ね合わせてはアニメーションに表現しています。

スクリーンは一室の壁面の全てを用いていて、一部は天井に連続していました。たくさんのデータ、つまり写真や映像が、小さな四角い欠片のように映し出されます。それらは一切静止することなく、ただひたすら泡のように浮かび、また弾けては消えていきました。まるで太田のあらゆる諸相があまねく空間に広がるかのようでした。

淺井裕介「大地の行進」 2017年

スペースに制約があり、さほどボリュームがあるわけではありませんが、ともかく引き出しが多く、テキストにも重みがあり、見るだけでなく、とても読み応えのある内容でした。

林勇気「overlap」 2017年

1階から3階へ3つの展示室を歩いていると、否応なしに図書館のスペースが目に飛び込んできます。それをあえて利用したのか、展示室外、すなわち図書館エリアにも展示は拡張していました。淺井の描く生き物が館内の至る所に「生息」しているほか、林はタブレットで動画を展開し、片山もコラージュを西エントランス近くに出品しています。それを探して歩くのも楽しいのではないでしょうか。

太田駅までは東武線の特急りょうもうで北千住駅から約70~80分。着いてしまえば駅の目の前です。「未来への狼火」展はもとより、平田晃久による建物自体も一見の価値が十分にあります。

淺井の泥絵は会期を終えると消されてしまいます。太田の土は太田でなくては見ることは叶いません。

開館記念展「未来への狼火」カタログが完成しました! 1階ミュージアムショップで販売しています。1冊1800円(税別)です。刊行は国書刊行会から、首都圏の大型書店でも23日ごろから店頭に並ぶ予定です。それまでは当館のみの販売となりますので、ぜひお越しの際はお手にとってご覧ください! pic.twitter.com/AUQ2Y0ifnw

— 太田市美術館・図書館 (@obt_pr) 2017年6月17日

1階と3階の展示室の撮影ができました。(2階は不可)

7月17日まで開催されています。おすすめします。

「開館記念展 未来への狼火」 太田市美術館・図書館(@obt_pr)

会期:4月26日(水)~7月17日(月・祝)

休館:月曜日。但し祝日の7月17日は開館。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般800円、学生・団体640円、中学生以下無料。

住所:群馬県太田市東本町16-30

交通:東武伊勢崎線太田駅から徒歩1分。専用無料駐車場(40台)あり。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )