都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「くまのもの 隈研吾とささやく物質、かたる物質」 東京ステーションギャラリー

東京ステーションギャラリー

「くまのもの 隈研吾とささやく物質、かたる物質」

3/3〜5/6

東京ステーションギャラリーで開催中の「くまのもの 隈研吾とささやく物質、かたる物質」を見てきました。

世界的建築家として活動する隈研吾。それにしても「くまのもの、ささやく物質、かたる物質」とは、何とも不思議なタイトルではないでしょうか。実のところ、行く前は、一体、どのような展覧会なのか想像もつきませんでした。

しかしながら展示に接すると、何故に「くまのもの」であるのかが良く分かりました。ようは隈が用いてきた素材、すなわち竹、木、紙、石などの原材料に着目して、建築の世界を紹介していたわけです。つまり主役は建築であり、それを築くための「もの」でもありました。

「ナンチャンナンチャン」 韓国・光州 2013年

はじまりは竹でした。ドーム状に広がるのが、「ナンチャンナンチャン」なる竹を用いたパビリオンで、実際に体験することは叶いませんが、床を踏むと空間全体が振動するというインタラクティブな仕掛けが用いられています。光州デザインビエンナーレへの出展作品として制作されました。

「浅草文化観光センター」 東京都台東区 2012年

木も隈にとって重要な素材の1つでした。「浅草文化観光センター」は、木造平屋建てを積層して中層ビルにした構成で、積層した7つの「家」に木の格子をつけ、各々に角度をつけることで、独立した存在に見えるようにしました。雷門前にあり、浅草の観光スポットの1つとして知られています。

「スターバックスコーヒー太宰府天満宮表参道店」 福岡県太宰府市 2011年

スターバックスコーヒーの太宰府天満宮表参道店も、良く知られた隈建築かもしれません。間口が狭く、奥行きの深い店舗に対し、奥へと引き込むように木の格子を配していました。格子はどこかとげどげしく、存在感もあり、大胆なデザインと言えるのではないでしょうか。

「梼原 木橋ミュージアム」 高知県高岡郡梼原町 2010年

日本の伝統的な木造建築を思わせるのが、「梼原 木橋ミュージアム」でした。高知県の中西部、高岡郡檮原町の山中に位置した建物で、山梨県の木橋、猿橋のシステムを、一本足のやじろべえ構造に変換していました。一点で起立する支柱にも、大きな特徴が見られるかもしれません。

「香柱」

基本的に素材、模型、写真パネル、および映像で各建築が紹介されていましたが、一部にインスタレーションとも言うべき、体感的に味わえるスペースがあるのもポイントです。その1つが「香柱」で、まさに香りをテーマとした竹ひごによるパビリオンが展開していました。太さ4ミリほどの小さな竹ひごが螺旋状に連なる空間は、何やら幻想的とも呼べるかもしれません。中に入り、ぐるりと一周、歩いて見ることも出来ました。

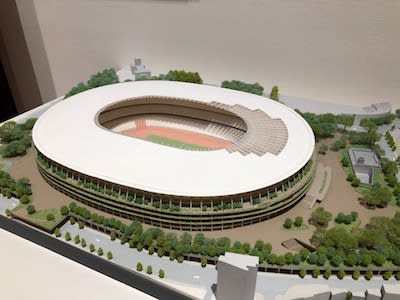

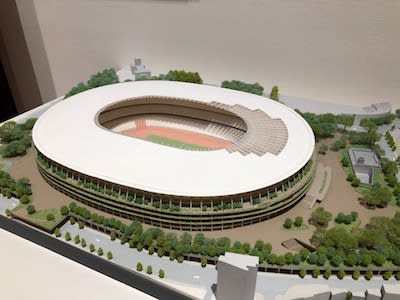

「新国立競技場整備事業」 東京都渋谷区・新宿区 2019年完成予定

一度、ザハ案が白紙撤回され、再コンペとなった「新国立競技場整備事業」も、隈研吾を中心としたチームが手がけています。スタジアムの全体を小径木の集合体としてデザインし、庇の重なりや軒下など、日本の伝統的な建築を連想させる面も見られました。現在、建築中で、2019年の11月末に完成が予定されています。

「今後、さらに活躍の場を広げる」(解説より)としたのが、紙でした。言うまでもなく、紙は柔らかいため、建築素材の欠点としても捉えられますが、隈はむしろ建築全体を柔らかくするための武器であると考えました。

「ぺーパーコクーン」 イタリア・ミラノ 2015年

特殊紙でトンネル状の空間を作り上げた「ペーパーコクーン」や、いわゆるタマゴケースの技術を応用させた「ペーパーブリック」なども、目を引くのではないでしょうか。「くまのもの」は、何も一般的な建築素材ばかりではありませんでした。

「安養寺木造阿弥陀如来坐像収蔵施設」 山口県下関市 2002年

土も建築の原材料でした。例えば山口県下関市の「安養寺木造阿弥陀如来坐像収蔵施設」で、古くから地元に伝わる日干しレンガを積み上げて外壁を作りました。レンガは調湿機能を有するため、空調施設は設けられていません。地元の豊浦土と呼ばれる上質の土が用いられました。

「としまエコミューゼタウン南池袋二丁目A地区市街地再開発事業」 東京都豊島区 2015年

また「としまエコミューゼタウン南池袋二丁目A地区市街地再開発事業」における高層ビルには、エコヴヴェールと名付けられた環境調節パネルが採用され、そこにはプラントボックスに土を入れ、地域の野生の草を植えるという「豊島の森」が作られました。

「石の美術館」 栃木県那須郡那須町 2000年

かつて隈は、コンクリートに似ているとして、石を敬遠していました。しかしガウディの設計したコロニア・グエル教会に出会い、石を建築のための塊として使おうと心がけ、新たなディテールに挑戦したそうです。そもそも石は大地の一部で、土の友人であるとも語っています。

「ヴィクトリア&アルバート・ミュージアム ダンディ」 イギリス・スコットランド ダンディ 2018年

「ヴィクトリア&アルバート・ミュージアムダンディ」が目立っていました。スコットランド北部、ダンディに建設されたデザインの美術館で、同地を流れるテイ川の河口に位置し、まるで水面に浮かぶ巨大な客船のような姿をしていました。2500枚ものキャストストーンパネルを水平に積み重ねています。

「新津 知・芸術館」 中国四川省成都市 2011年

中国四川省成都の「新津知・芸術館」のファサードには、地元の野焼きの方法で作られた瓦が用いられました。道教の聖地である老君山の麓に建つ光と水をテーマとした美術館で、ステンレスのワイヤーで瓦を固定することで、軽やかな質感を作り上げました。

石と同じように、隈が長く敬遠していたのが、金属でした。しかし自由に形を変えることの出来るマグネシウム合金と出会い、金属を建築へ取り込む実験がはじまりました。隈は、金属は粘り強く、まるで生き物のようであると言っています。

「無錫万科」 中国江蘇省無錫市 2014年

中国江蘇省無錫の「無錫万科」は、レンガの紡績工場を、アートと商業の複合施設にリノベーションした建物で、太湖に近いことから、太湖石の形状にヒントに、アルミキャストのパネルを作りました。パネルに多くの穴も開けられ、そこから光が差し込むことを意図してもいます。何とも奇抜なデザインではないでしょうか。

「渋谷駅街区 開発計画」 東京都渋谷区 2019年完成予定

「渋谷駅街区 開発計画」にもアルミが採用されました。高層ビルにはない有機的な表情を与えるために、低層部分には壁面をうねるような曲面が作られています。

「Tee Haus」 ドイツ・フランクフルト 2005〜2007年

さらに「樹脂」、「ガラス」、「膜・繊維」などの原材料と続いていました。空気を入れて膨らませる移動式の茶室、「Tee Haus」も面白いかもしれません。二重膜の構造で、にじり口は防水ジッパーが採用されているそうです。皮膜ゆえに、屋外からの光も室内に滲み出すのでしょうか。

「品川新駅(仮称)」 東京都港区 2020年完成予定

現在、建設中の「品川新駅(仮称)」も、隈の設計でした。フレームは鉄骨と木の混合で、そこへテフロン膜による半透明な膜材を被せ、大屋根を築いていました。

「品川新駅(仮称)」 東京都港区 2020年完成予定

屋根とズレる部分には、透明な膜も挿入し、空と天候も感じられる構造にしているそうです。一体の再開発も含む品川新駅の暫定開業は2020年春、本開業は2014年度に予定されています。新たな時代の駅のランドマークと化すのかもしれません。

「くまのもの 隈研吾とささやく物質、かたる物質」会場風景

それにしても驚くのは、全てのプロジェクトが、完成、ないし進行中であることでした。もちろん日本だけにとどまりません。一体、どれほど旺盛に仕事をしているのでしょうか。

「くまのもの 隈研吾とささやく物質、かたる物質」会場風景

タイミング良く平日に行くことが出来ましたが、場内は想像以上に賑わっていました。特に学生無料ウィーク期間中であったからか、若い方の姿を多く見かけました。(学生無料ウィークは既に終了しました。)毎週金曜日の夜間開館(20時まで)も有用となりそうです。

展示室内、模型などの撮影も出来ました。(動画撮影、自撮り棒の使用は不可。)

「隈研吾 物質と建築/エクスナレッジ」

「隈研吾 物質と建築/エクスナレッジ」

5月6日まで開催されています。

「くまのもの 隈研吾とささやく物質、かたる物質」 東京ステーションギャラリー

会期:3月3日(土)〜5月6日(日)

休館:月曜日。但し4月30日は開館。

料金:一般1100(800)円、高校・大学生900(600)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

時間:10:00~18:00。

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

「くまのもの 隈研吾とささやく物質、かたる物質」

3/3〜5/6

東京ステーションギャラリーで開催中の「くまのもの 隈研吾とささやく物質、かたる物質」を見てきました。

世界的建築家として活動する隈研吾。それにしても「くまのもの、ささやく物質、かたる物質」とは、何とも不思議なタイトルではないでしょうか。実のところ、行く前は、一体、どのような展覧会なのか想像もつきませんでした。

しかしながら展示に接すると、何故に「くまのもの」であるのかが良く分かりました。ようは隈が用いてきた素材、すなわち竹、木、紙、石などの原材料に着目して、建築の世界を紹介していたわけです。つまり主役は建築であり、それを築くための「もの」でもありました。

「ナンチャンナンチャン」 韓国・光州 2013年

はじまりは竹でした。ドーム状に広がるのが、「ナンチャンナンチャン」なる竹を用いたパビリオンで、実際に体験することは叶いませんが、床を踏むと空間全体が振動するというインタラクティブな仕掛けが用いられています。光州デザインビエンナーレへの出展作品として制作されました。

「浅草文化観光センター」 東京都台東区 2012年

木も隈にとって重要な素材の1つでした。「浅草文化観光センター」は、木造平屋建てを積層して中層ビルにした構成で、積層した7つの「家」に木の格子をつけ、各々に角度をつけることで、独立した存在に見えるようにしました。雷門前にあり、浅草の観光スポットの1つとして知られています。

「スターバックスコーヒー太宰府天満宮表参道店」 福岡県太宰府市 2011年

スターバックスコーヒーの太宰府天満宮表参道店も、良く知られた隈建築かもしれません。間口が狭く、奥行きの深い店舗に対し、奥へと引き込むように木の格子を配していました。格子はどこかとげどげしく、存在感もあり、大胆なデザインと言えるのではないでしょうか。

「梼原 木橋ミュージアム」 高知県高岡郡梼原町 2010年

日本の伝統的な木造建築を思わせるのが、「梼原 木橋ミュージアム」でした。高知県の中西部、高岡郡檮原町の山中に位置した建物で、山梨県の木橋、猿橋のシステムを、一本足のやじろべえ構造に変換していました。一点で起立する支柱にも、大きな特徴が見られるかもしれません。

「香柱」

基本的に素材、模型、写真パネル、および映像で各建築が紹介されていましたが、一部にインスタレーションとも言うべき、体感的に味わえるスペースがあるのもポイントです。その1つが「香柱」で、まさに香りをテーマとした竹ひごによるパビリオンが展開していました。太さ4ミリほどの小さな竹ひごが螺旋状に連なる空間は、何やら幻想的とも呼べるかもしれません。中に入り、ぐるりと一周、歩いて見ることも出来ました。

「新国立競技場整備事業」 東京都渋谷区・新宿区 2019年完成予定

一度、ザハ案が白紙撤回され、再コンペとなった「新国立競技場整備事業」も、隈研吾を中心としたチームが手がけています。スタジアムの全体を小径木の集合体としてデザインし、庇の重なりや軒下など、日本の伝統的な建築を連想させる面も見られました。現在、建築中で、2019年の11月末に完成が予定されています。

「今後、さらに活躍の場を広げる」(解説より)としたのが、紙でした。言うまでもなく、紙は柔らかいため、建築素材の欠点としても捉えられますが、隈はむしろ建築全体を柔らかくするための武器であると考えました。

「ぺーパーコクーン」 イタリア・ミラノ 2015年

特殊紙でトンネル状の空間を作り上げた「ペーパーコクーン」や、いわゆるタマゴケースの技術を応用させた「ペーパーブリック」なども、目を引くのではないでしょうか。「くまのもの」は、何も一般的な建築素材ばかりではありませんでした。

「安養寺木造阿弥陀如来坐像収蔵施設」 山口県下関市 2002年

土も建築の原材料でした。例えば山口県下関市の「安養寺木造阿弥陀如来坐像収蔵施設」で、古くから地元に伝わる日干しレンガを積み上げて外壁を作りました。レンガは調湿機能を有するため、空調施設は設けられていません。地元の豊浦土と呼ばれる上質の土が用いられました。

「としまエコミューゼタウン南池袋二丁目A地区市街地再開発事業」 東京都豊島区 2015年

また「としまエコミューゼタウン南池袋二丁目A地区市街地再開発事業」における高層ビルには、エコヴヴェールと名付けられた環境調節パネルが採用され、そこにはプラントボックスに土を入れ、地域の野生の草を植えるという「豊島の森」が作られました。

「石の美術館」 栃木県那須郡那須町 2000年

かつて隈は、コンクリートに似ているとして、石を敬遠していました。しかしガウディの設計したコロニア・グエル教会に出会い、石を建築のための塊として使おうと心がけ、新たなディテールに挑戦したそうです。そもそも石は大地の一部で、土の友人であるとも語っています。

「ヴィクトリア&アルバート・ミュージアム ダンディ」 イギリス・スコットランド ダンディ 2018年

「ヴィクトリア&アルバート・ミュージアムダンディ」が目立っていました。スコットランド北部、ダンディに建設されたデザインの美術館で、同地を流れるテイ川の河口に位置し、まるで水面に浮かぶ巨大な客船のような姿をしていました。2500枚ものキャストストーンパネルを水平に積み重ねています。

「新津 知・芸術館」 中国四川省成都市 2011年

中国四川省成都の「新津知・芸術館」のファサードには、地元の野焼きの方法で作られた瓦が用いられました。道教の聖地である老君山の麓に建つ光と水をテーマとした美術館で、ステンレスのワイヤーで瓦を固定することで、軽やかな質感を作り上げました。

石と同じように、隈が長く敬遠していたのが、金属でした。しかし自由に形を変えることの出来るマグネシウム合金と出会い、金属を建築へ取り込む実験がはじまりました。隈は、金属は粘り強く、まるで生き物のようであると言っています。

「無錫万科」 中国江蘇省無錫市 2014年

中国江蘇省無錫の「無錫万科」は、レンガの紡績工場を、アートと商業の複合施設にリノベーションした建物で、太湖に近いことから、太湖石の形状にヒントに、アルミキャストのパネルを作りました。パネルに多くの穴も開けられ、そこから光が差し込むことを意図してもいます。何とも奇抜なデザインではないでしょうか。

「渋谷駅街区 開発計画」 東京都渋谷区 2019年完成予定

「渋谷駅街区 開発計画」にもアルミが採用されました。高層ビルにはない有機的な表情を与えるために、低層部分には壁面をうねるような曲面が作られています。

「Tee Haus」 ドイツ・フランクフルト 2005〜2007年

さらに「樹脂」、「ガラス」、「膜・繊維」などの原材料と続いていました。空気を入れて膨らませる移動式の茶室、「Tee Haus」も面白いかもしれません。二重膜の構造で、にじり口は防水ジッパーが採用されているそうです。皮膜ゆえに、屋外からの光も室内に滲み出すのでしょうか。

「品川新駅(仮称)」 東京都港区 2020年完成予定

現在、建設中の「品川新駅(仮称)」も、隈の設計でした。フレームは鉄骨と木の混合で、そこへテフロン膜による半透明な膜材を被せ、大屋根を築いていました。

「品川新駅(仮称)」 東京都港区 2020年完成予定

屋根とズレる部分には、透明な膜も挿入し、空と天候も感じられる構造にしているそうです。一体の再開発も含む品川新駅の暫定開業は2020年春、本開業は2014年度に予定されています。新たな時代の駅のランドマークと化すのかもしれません。

「くまのもの 隈研吾とささやく物質、かたる物質」会場風景

それにしても驚くのは、全てのプロジェクトが、完成、ないし進行中であることでした。もちろん日本だけにとどまりません。一体、どれほど旺盛に仕事をしているのでしょうか。

「くまのもの 隈研吾とささやく物質、かたる物質」会場風景

タイミング良く平日に行くことが出来ましたが、場内は想像以上に賑わっていました。特に学生無料ウィーク期間中であったからか、若い方の姿を多く見かけました。(学生無料ウィークは既に終了しました。)毎週金曜日の夜間開館(20時まで)も有用となりそうです。

展示室内、模型などの撮影も出来ました。(動画撮影、自撮り棒の使用は不可。)

「隈研吾 物質と建築/エクスナレッジ」

「隈研吾 物質と建築/エクスナレッジ」5月6日まで開催されています。

「くまのもの 隈研吾とささやく物質、かたる物質」 東京ステーションギャラリー

会期:3月3日(土)〜5月6日(日)

休館:月曜日。但し4月30日は開館。

料金:一般1100(800)円、高校・大学生900(600)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

時間:10:00~18:00。

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )