都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「人間・高山辰雄展―森羅万象への道」 世田谷美術館

世田谷美術館

「人間・高山辰雄展―森羅万象への道」

4/14~6/17

世田谷美術館で開催中の「人間・高山辰雄展―森羅万象への道」を見てきました。

1912年に大分市に生まれた高山辰雄は、戦後、1951年より世田谷の成城に拠点を構え、杉山寧、東山魁夷とともに「日展三山」と称されるなど、画壇の「最高峰」(チラシより)として活動しました。

東京の美術館としては、2008年の練馬区立美術館以来の一大回顧展です。大分県立美術館のコレクションを中心に、約180点(展示替えあり)の作品と資料を交え、高山の画業を時間を追って俯瞰していました。

高山辰雄「朝」(部分) 1973年 個人蔵 *展示期間:4月14日(土)〜5月6日(日)

冒頭の大作に迫力がありました。左右へ大きく広がるのが、六曲一双の「夕」で、銀色の太陽が沈む間際、母子が静かに佇む姿を表していました、彼女の前には花かごが置かれ、反対側にもう一人の女性もいて、さも先の母親と視線を交わすように立っていました。静謐に包まれながらも、パノラマ的な情景は雄大でもあり、なおかつ平面的な色面からは、高山の影響されたゴーギャンの作風を見るものがありました。

大分で小学校に通っていた高山の先輩には、郷里の日本画家である福田平八郎がいました。実家には平八郎の絵も飾られていて、日本画に接する機会も多かったのか、中学校で早くも日本画家を目指すようになりました。1931年に東京美術学校の日本画科に入学すると、在学中に松岡映丘に師事しました。卒業制作に描いたのが、「砂丘」で、白い砂の上で、青いセーラー服に身をまとった少女を表しました。砂や草、それにノートなどの描写は細かく、言わば洋画的でもあり、のちの高山の画風を伺わせるものはありません。

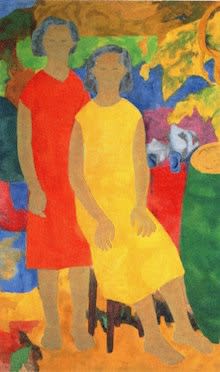

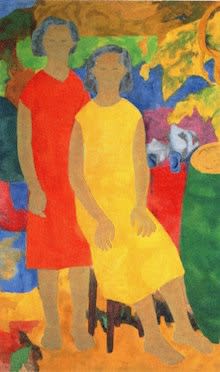

高山辰雄「室内」 1952年 世田谷美術館 *通期展示

終戦後、荻窪から成城へ移った高山は、ゴーギャンの伝記を読み、強い感銘を受けました。黄色とオレンジのワンピースを着た女性を描いた「室内」は、強く鮮やかな色彩、ないし線よりも面を強調した構成などが、まさにゴーギャン的で、「砂丘」よりも抽象度も増し、背景と人物が一体化しているように見えました。この頃、日展に出品した「浴室」(1946年)、「少女」(1946年)がともに特選に選ばれ、画壇での地位を築きました。

「夜」に目が留まりました。暗い夜の下、一人の人物が、白い木か柱を前にして、膝を抱えるようにうずくまっていました。厚塗りの絵具だからか、画肌はゴツゴツしているようで、重厚な質感を見せていました。かつて北の国で車中から見た景色を描いたとされていますが、何やら内省的で、「精神性をたたえた」(解説より)と呼ばれる高山らしい作品と言えるかもしれません。

高山辰雄「食べる」 1973年 大分県立美術館 *通期展示

高山は1973年、日本橋の高島屋で初めて大規模な個展を開催しました。ともかくひたすらに人間を描き、内面を見据えたような作品を残していて、その一例に「食べる」が挙げられるかもしれません。ここでは、子どもがただ1人、正座姿で小さな食卓に向きながら、一心不乱にお椀をすくう様子を描いていて、卓の上にコップこそあるもの、ほかは赤茶けた背景が茫洋と広がるのみで、一切、何もありませんでした。

風景画の「海」も独特の雰囲気が漂っていました。ちょうど中央に水平線を眺めた海のみを描いていて、海面は一部が青緑に染まり、日の出前なのか、水平線付近は白い明かりも滲み出していました。高山は「くもった海は重く大きく見えた。」と語ったそうですが、確かに海も空も全ては重々しく、無限の彼方にまで広がっていました。

渡仏時に制作された「旅の薄暮」に引かれました。一軒の家先か、白い壁の合間に扉が開いていて、中から朱色の服を着て、猫を足元に従えた女性が顔を覗かせていました。その顔に表情はなく、虚ろげで、今にもすぐに扉を締めてしまいそうな気配を漂わせていました。

やや異色とも呼べるのが、「トラック トレイラー」でした。まさにトラックを横から捉えた作品で、前には運転手と思しきランニング姿の父親に、白い服を着た子どもが抱きついていました。高山は、トラックの機械部分が面白いとして、配送所へスケッチに行き、運転手と会話を交わしたと語っていて、その体験を表した一枚と言えそうです。

高山辰雄「牡丹(阿蘭陀壺)」 1989年 個人蔵 *通期展示

花も高山の多く描いたモチーフでした。「牡丹(阿蘭陀壺)」も同様で、グレーの空間の中、オランダの風景の柄の壺に、白や紫がかった牡丹を活けた様子を表していました。人を見据えた高山は、花に対しても思い入れが深く、「人間というのは、私には風景でも花でもいいのです。つまり、花びら一枚でも人間を表したいと思ってきたのです。」(解説)との言葉も残しました。

高山辰雄「由布の里道」 1998年 大分県立美術館 *通期展示

ラストは、1990年代後半以降、2007年で亡くなるまでの約15年の展開でした。いつしか色彩は抑制的になり、人や事物が背後や風景に溶け込むような「幽玄」(解説より)とも呼び得る作風が現れました。言い換えれば、どこか心象風景を表すようでもあり、幻影的で、いつしか全てが消えていくような朧げな世界が広がっていました。

本画のほかにも小下絵をはじめ、ブロンズの彫刻、さらに若き高山が「コーノジョー」の名で描いた絵本などの珍しい作品も出ていました。

公式サイトに「大幅な展示替えを行います。」とあるように、前後期で相当数の作品が入れ替わりました。さらに後期中でも一部に入れ替えがあり、例えばはじめに紹介した「夕」に関しては、5月29日より「海」へと替わりました。特に本画の入れ替えが多く、前後期をあわせて1つの展覧会と捉えて差し支えありません。

それを踏まえても、初期作から代表作までを網羅していて、近年における高山辰雄の回顧展の決定版と言えるのではないでしょうか。画家の創作の道筋を辿ることが出来ました。

6月17日まで開催されています。

*高山辰雄の高は、正しくは「はしごだか」です。一部で文字化けする可能性があるため、本エントリでは「くちだか」を使用しました。

「人間・高山辰雄展―森羅万象への道」 世田谷美術館(@setabi_official)

会期:4月14日(土)~6月17日(日)

休館:毎週月曜日。但し4月30日(月・振替休日)は開館、翌5月1日(火)は休館。

時間:10:00~18:00 *最終入場は17時半まで。

料金:一般1200(1000)円、65歳以上1000(800)円、大学・高校生800(600)円、中学・小学生500(300)円。

*( )内は20名以上の団体料金

*リピーター割引あり:有料チケット半券の提示で2回目以降の観覧料を団体料金に適用。

住所:世田谷区砧公園1-2

交通:東急田園都市線用賀駅より徒歩17分。美術館行バス「美術館」下車徒歩3分。

「人間・高山辰雄展―森羅万象への道」

4/14~6/17

世田谷美術館で開催中の「人間・高山辰雄展―森羅万象への道」を見てきました。

1912年に大分市に生まれた高山辰雄は、戦後、1951年より世田谷の成城に拠点を構え、杉山寧、東山魁夷とともに「日展三山」と称されるなど、画壇の「最高峰」(チラシより)として活動しました。

東京の美術館としては、2008年の練馬区立美術館以来の一大回顧展です。大分県立美術館のコレクションを中心に、約180点(展示替えあり)の作品と資料を交え、高山の画業を時間を追って俯瞰していました。

高山辰雄「朝」(部分) 1973年 個人蔵 *展示期間:4月14日(土)〜5月6日(日)

冒頭の大作に迫力がありました。左右へ大きく広がるのが、六曲一双の「夕」で、銀色の太陽が沈む間際、母子が静かに佇む姿を表していました、彼女の前には花かごが置かれ、反対側にもう一人の女性もいて、さも先の母親と視線を交わすように立っていました。静謐に包まれながらも、パノラマ的な情景は雄大でもあり、なおかつ平面的な色面からは、高山の影響されたゴーギャンの作風を見るものがありました。

大分で小学校に通っていた高山の先輩には、郷里の日本画家である福田平八郎がいました。実家には平八郎の絵も飾られていて、日本画に接する機会も多かったのか、中学校で早くも日本画家を目指すようになりました。1931年に東京美術学校の日本画科に入学すると、在学中に松岡映丘に師事しました。卒業制作に描いたのが、「砂丘」で、白い砂の上で、青いセーラー服に身をまとった少女を表しました。砂や草、それにノートなどの描写は細かく、言わば洋画的でもあり、のちの高山の画風を伺わせるものはありません。

高山辰雄「室内」 1952年 世田谷美術館 *通期展示

終戦後、荻窪から成城へ移った高山は、ゴーギャンの伝記を読み、強い感銘を受けました。黄色とオレンジのワンピースを着た女性を描いた「室内」は、強く鮮やかな色彩、ないし線よりも面を強調した構成などが、まさにゴーギャン的で、「砂丘」よりも抽象度も増し、背景と人物が一体化しているように見えました。この頃、日展に出品した「浴室」(1946年)、「少女」(1946年)がともに特選に選ばれ、画壇での地位を築きました。

「夜」に目が留まりました。暗い夜の下、一人の人物が、白い木か柱を前にして、膝を抱えるようにうずくまっていました。厚塗りの絵具だからか、画肌はゴツゴツしているようで、重厚な質感を見せていました。かつて北の国で車中から見た景色を描いたとされていますが、何やら内省的で、「精神性をたたえた」(解説より)と呼ばれる高山らしい作品と言えるかもしれません。

高山辰雄「食べる」 1973年 大分県立美術館 *通期展示

高山は1973年、日本橋の高島屋で初めて大規模な個展を開催しました。ともかくひたすらに人間を描き、内面を見据えたような作品を残していて、その一例に「食べる」が挙げられるかもしれません。ここでは、子どもがただ1人、正座姿で小さな食卓に向きながら、一心不乱にお椀をすくう様子を描いていて、卓の上にコップこそあるもの、ほかは赤茶けた背景が茫洋と広がるのみで、一切、何もありませんでした。

風景画の「海」も独特の雰囲気が漂っていました。ちょうど中央に水平線を眺めた海のみを描いていて、海面は一部が青緑に染まり、日の出前なのか、水平線付近は白い明かりも滲み出していました。高山は「くもった海は重く大きく見えた。」と語ったそうですが、確かに海も空も全ては重々しく、無限の彼方にまで広がっていました。

渡仏時に制作された「旅の薄暮」に引かれました。一軒の家先か、白い壁の合間に扉が開いていて、中から朱色の服を着て、猫を足元に従えた女性が顔を覗かせていました。その顔に表情はなく、虚ろげで、今にもすぐに扉を締めてしまいそうな気配を漂わせていました。

やや異色とも呼べるのが、「トラック トレイラー」でした。まさにトラックを横から捉えた作品で、前には運転手と思しきランニング姿の父親に、白い服を着た子どもが抱きついていました。高山は、トラックの機械部分が面白いとして、配送所へスケッチに行き、運転手と会話を交わしたと語っていて、その体験を表した一枚と言えそうです。

高山辰雄「牡丹(阿蘭陀壺)」 1989年 個人蔵 *通期展示

花も高山の多く描いたモチーフでした。「牡丹(阿蘭陀壺)」も同様で、グレーの空間の中、オランダの風景の柄の壺に、白や紫がかった牡丹を活けた様子を表していました。人を見据えた高山は、花に対しても思い入れが深く、「人間というのは、私には風景でも花でもいいのです。つまり、花びら一枚でも人間を表したいと思ってきたのです。」(解説)との言葉も残しました。

高山辰雄「由布の里道」 1998年 大分県立美術館 *通期展示

ラストは、1990年代後半以降、2007年で亡くなるまでの約15年の展開でした。いつしか色彩は抑制的になり、人や事物が背後や風景に溶け込むような「幽玄」(解説より)とも呼び得る作風が現れました。言い換えれば、どこか心象風景を表すようでもあり、幻影的で、いつしか全てが消えていくような朧げな世界が広がっていました。

本画のほかにも小下絵をはじめ、ブロンズの彫刻、さらに若き高山が「コーノジョー」の名で描いた絵本などの珍しい作品も出ていました。

公式サイトに「大幅な展示替えを行います。」とあるように、前後期で相当数の作品が入れ替わりました。さらに後期中でも一部に入れ替えがあり、例えばはじめに紹介した「夕」に関しては、5月29日より「海」へと替わりました。特に本画の入れ替えが多く、前後期をあわせて1つの展覧会と捉えて差し支えありません。

【セタビブログ】「「人間・髙山辰雄展」後期展示スタート!」をアップしました。投稿者:G.I #人間・髙山辰雄展 #髙山辰雄 #世田谷美術館https://t.co/ONwAi2rnym

— 世田谷美術館 (@setabi_official) 2018年5月17日

それを踏まえても、初期作から代表作までを網羅していて、近年における高山辰雄の回顧展の決定版と言えるのではないでしょうか。画家の創作の道筋を辿ることが出来ました。

6月17日まで開催されています。

*高山辰雄の高は、正しくは「はしごだか」です。一部で文字化けする可能性があるため、本エントリでは「くちだか」を使用しました。

「人間・高山辰雄展―森羅万象への道」 世田谷美術館(@setabi_official)

会期:4月14日(土)~6月17日(日)

休館:毎週月曜日。但し4月30日(月・振替休日)は開館、翌5月1日(火)は休館。

時間:10:00~18:00 *最終入場は17時半まで。

料金:一般1200(1000)円、65歳以上1000(800)円、大学・高校生800(600)円、中学・小学生500(300)円。

*( )内は20名以上の団体料金

*リピーター割引あり:有料チケット半券の提示で2回目以降の観覧料を団体料金に適用。

住所:世田谷区砧公園1-2

交通:東急田園都市線用賀駅より徒歩17分。美術館行バス「美術館」下車徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )