都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「アンテナ - トコ世ノシロウツシ」 TSCA KASHIWA

TSCA KASHIWA(千葉県柏市若葉町3-3)

「アンテナ - トコ世ノシロウツシ」

1/10-2/28

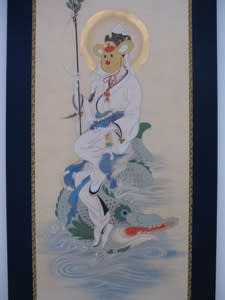

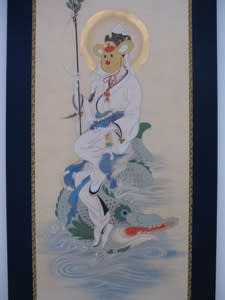

約3年ぶりに「ジャッピー」が来臨しました。奇想天外、摩訶不思議な「ヤマトピア」の世界が千葉・柏に出現します。TSCAでのアンテナのグループ展、「トコ世ノシロウツシ」へ行ってきました。

ともかく入口の巨大タワーに度肝を抜かれるのではないでしょうか。ヤマトピア紙幣の貼られた箱形の造形物が、吹き抜けを天井まで突き破らんとばかりに合わせ重なってそびえ立っています。そして頂上に君臨するのはやはりジャッピーです。まさに下々の者どもを見据えようと言わんばかりの面持ちにて、あくまでも泰然と下界を眺めていました。ちょうど某テーマパークのシンボルに城があるのと同じなのでしょう。冒頭からしてフィクションへ誘う効果は抜群でした。

2階へあがるとジャッピーの『天蓋』が登場します。おおよそこの世のものではない怪物の彫像が宙吊りの木枠に飾り立てられて、今回の降臨を祝福していました。さらに奥へと進むと、ゲリラ的にパフォーマンスされたジャッピーの記録映像の他、日本画仕立てのジャッピー祭の様子がいくつも紹介されていました。それにしても巻物はまるで鳥獣戯画です。その筆は冴えていました。

賽銭箱とおみくじも用意されています。仮想空間での少し遅めの初もうでも良いかもしれません。

TSCAだからこそ可能なスケール感です。今年に入って一番、色々な意味でたまげさせられた展示でした。

今月末まで開催されています。

「アンテナ - トコ世ノシロウツシ」

1/10-2/28

約3年ぶりに「ジャッピー」が来臨しました。奇想天外、摩訶不思議な「ヤマトピア」の世界が千葉・柏に出現します。TSCAでのアンテナのグループ展、「トコ世ノシロウツシ」へ行ってきました。

ともかく入口の巨大タワーに度肝を抜かれるのではないでしょうか。ヤマトピア紙幣の貼られた箱形の造形物が、吹き抜けを天井まで突き破らんとばかりに合わせ重なってそびえ立っています。そして頂上に君臨するのはやはりジャッピーです。まさに下々の者どもを見据えようと言わんばかりの面持ちにて、あくまでも泰然と下界を眺めていました。ちょうど某テーマパークのシンボルに城があるのと同じなのでしょう。冒頭からしてフィクションへ誘う効果は抜群でした。

2階へあがるとジャッピーの『天蓋』が登場します。おおよそこの世のものではない怪物の彫像が宙吊りの木枠に飾り立てられて、今回の降臨を祝福していました。さらに奥へと進むと、ゲリラ的にパフォーマンスされたジャッピーの記録映像の他、日本画仕立てのジャッピー祭の様子がいくつも紹介されていました。それにしても巻物はまるで鳥獣戯画です。その筆は冴えていました。

賽銭箱とおみくじも用意されています。仮想空間での少し遅めの初もうでも良いかもしれません。

TSCAだからこそ可能なスケール感です。今年に入って一番、色々な意味でたまげさせられた展示でした。

今月末まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「イェッペ・ハイン - Kuru Kuru」 SCAI

SCAI THE BATHHOUSE(台東区谷中6-1-23)

「イェッペ・ハイン - Kuru Kuru」

1/16-2/28

前回の『水』に続くのは『鏡』です。SCAIでのイェッペ・ハインの個展へ行ってきました。

水であろうと鏡であろうと、ハインの生む空間は『歪んだ異次元』であることには変わりがありません。三方向に突き出し、中央部が球状にくり抜かれた鏡のオブジェはもちろん、天井から吊らされて、ランダムなスピードで回転する三点の鏡も、写り込む自分や観客、それにホワイトキューブの形やスペースを様々な形で変化させていました。コンセプトは至ってシンプルです。回転する鏡が時に別の鏡を写し、そこに無限回廊を作り上げます。また前者のオブジェの前に立つと、位置によっては自分の体の一部分が消えてしまったかのような錯覚を与えられました。「知覚や認知~中略~は様々な角度からゆさぶられ」(画廊HPより)るのは事実のようです。

とは言え、同画廊には上記DMにもある『借景』に不足していたかもしれません。写り込む景色や像が殆ど白一色であるのはややインパクトに欠けていました。

28日までの開催です。

「イェッペ・ハイン - Kuru Kuru」

1/16-2/28

前回の『水』に続くのは『鏡』です。SCAIでのイェッペ・ハインの個展へ行ってきました。

水であろうと鏡であろうと、ハインの生む空間は『歪んだ異次元』であることには変わりがありません。三方向に突き出し、中央部が球状にくり抜かれた鏡のオブジェはもちろん、天井から吊らされて、ランダムなスピードで回転する三点の鏡も、写り込む自分や観客、それにホワイトキューブの形やスペースを様々な形で変化させていました。コンセプトは至ってシンプルです。回転する鏡が時に別の鏡を写し、そこに無限回廊を作り上げます。また前者のオブジェの前に立つと、位置によっては自分の体の一部分が消えてしまったかのような錯覚を与えられました。「知覚や認知~中略~は様々な角度からゆさぶられ」(画廊HPより)るのは事実のようです。

とは言え、同画廊には上記DMにもある『借景』に不足していたかもしれません。写り込む景色や像が殆ど白一色であるのはややインパクトに欠けていました。

28日までの開催です。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「加山又造展」 国立新美術館

国立新美術館(港区六本木7-22-2)

「虚空に煌めく美 加山又造展」

1/21-3/2

「現代日本画を代表する画家のひとりである加山又造」(ちらしより引用)の画業を回顧します。国立新美術館で開催中の加山又造展へ行ってきました。

構成は以下の通りです。

・エントランス

・第1章「動物たち、あるいは生きる悲しみ - 様式化の試み」

・第2章「時間と空間を超えて - 無限の宇宙を求めて」

・第3章「線描の裸婦たち - 永遠のエロティスズム」

・第4章「花鳥画の世界 - いのちのかたち」

・第5章「水墨画 - 色彩を超えた色」

・第6章「生活の中に生きる美」

近代日本画の中でも、又造ほどエネルギッシュでかつ果敢に表現を切り開いた画家はいなかったのかもしれません。冒頭、猛々しい炎が闇夜を照らす「花」(1978)は、御舟の「炎舞」のモチーフの力を借りつつ、じりじりと焦がされる花の儚さをも組み合わせた、武士の美学を連想させる耽美的な一枚でした。また又造は琳派の系譜で語られますが、そうした一種の剽窃に立脚しつつも、気宇壮大の新しい世界観を示すことに成功しています。有無を言わさぬ迫力には終始圧倒されました。

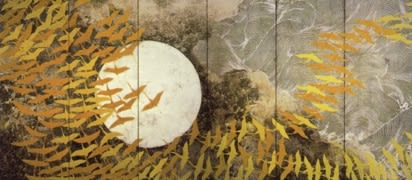

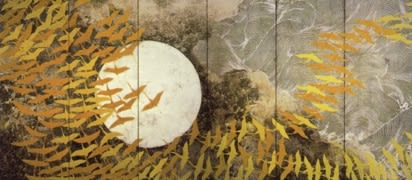

いわゆる琳派的な作品としては、宗達の「蔦の細道図屏風」の変幻自在な自由な空間を思わせる「天の川」(1968)、そして其一の「夏秋渓流図屏風」のアバンギャルドな形態美を引き継ぐ「奥入瀬」の二点を外すことは出来ません。また畢竟の大作「千羽鶴」(1970)でも、彼の空間に対する認識は屏風や平面という枠から大きく逸脱し、まさに果てのない無限な場の広がる深淵な世界へと突き進んでいました。原始のカオスから海と宇宙が満月を軸に生成し、そこへ鶴が生命の誕生を祝うかのようにして大きな渦を巻いて羽ばたいています。絵に呑み込まれるような超ど級のスケール感こそ、又造を楽しむ醍醐味かもしれません。

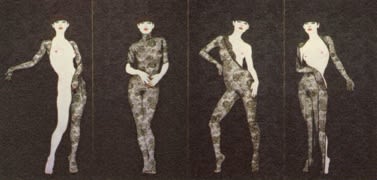

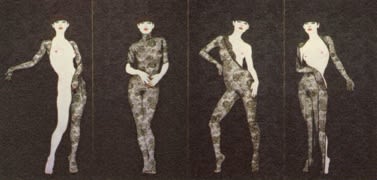

まるでフジタのような裸体表現を極めた「黒い薔薇の裸婦」(1976)には驚かされました。細密な線が黒いレース地を象り、艶かしい白い肌を露とした裸婦がポーズを構えて立っています。レースより透き通って見える陰部には強烈なエロティスズムが感じられました。彼の人物画は決して多くありませんが、第3章の一角を見るだけでも、卓越した人物造形を伺い知れるのではないでしょうか。

幽玄な水墨にも烈しきエネルギーを加えるのが又造流です。「月光波濤」(1979)における龍が荒れ狂ったように波の描写に、又造自身の強靭な意思の現れを思ったのは私だけではないかもしれません。波が砕け、天へとのぼるかの如く高みへと達していました。枯れた境地などは彼にとっては無縁だったようです。

とは言え、ラストに紹介される工芸品の数々には、肩の力を抜いた又造の遊び心を見ることが出来ました。陶器や着物の絵付けと言えば、まさに琳派の得意とするところです。力漲る大作だけではない、又造の知られざる一面を知ったような気がしました。

絵に接して血を熱せられ、活力を入れられたのは久しぶりです。3月2日まで開催されています。

「虚空に煌めく美 加山又造展」

1/21-3/2

「現代日本画を代表する画家のひとりである加山又造」(ちらしより引用)の画業を回顧します。国立新美術館で開催中の加山又造展へ行ってきました。

構成は以下の通りです。

・エントランス

・第1章「動物たち、あるいは生きる悲しみ - 様式化の試み」

・第2章「時間と空間を超えて - 無限の宇宙を求めて」

・第3章「線描の裸婦たち - 永遠のエロティスズム」

・第4章「花鳥画の世界 - いのちのかたち」

・第5章「水墨画 - 色彩を超えた色」

・第6章「生活の中に生きる美」

近代日本画の中でも、又造ほどエネルギッシュでかつ果敢に表現を切り開いた画家はいなかったのかもしれません。冒頭、猛々しい炎が闇夜を照らす「花」(1978)は、御舟の「炎舞」のモチーフの力を借りつつ、じりじりと焦がされる花の儚さをも組み合わせた、武士の美学を連想させる耽美的な一枚でした。また又造は琳派の系譜で語られますが、そうした一種の剽窃に立脚しつつも、気宇壮大の新しい世界観を示すことに成功しています。有無を言わさぬ迫力には終始圧倒されました。

いわゆる琳派的な作品としては、宗達の「蔦の細道図屏風」の変幻自在な自由な空間を思わせる「天の川」(1968)、そして其一の「夏秋渓流図屏風」のアバンギャルドな形態美を引き継ぐ「奥入瀬」の二点を外すことは出来ません。また畢竟の大作「千羽鶴」(1970)でも、彼の空間に対する認識は屏風や平面という枠から大きく逸脱し、まさに果てのない無限な場の広がる深淵な世界へと突き進んでいました。原始のカオスから海と宇宙が満月を軸に生成し、そこへ鶴が生命の誕生を祝うかのようにして大きな渦を巻いて羽ばたいています。絵に呑み込まれるような超ど級のスケール感こそ、又造を楽しむ醍醐味かもしれません。

まるでフジタのような裸体表現を極めた「黒い薔薇の裸婦」(1976)には驚かされました。細密な線が黒いレース地を象り、艶かしい白い肌を露とした裸婦がポーズを構えて立っています。レースより透き通って見える陰部には強烈なエロティスズムが感じられました。彼の人物画は決して多くありませんが、第3章の一角を見るだけでも、卓越した人物造形を伺い知れるのではないでしょうか。

幽玄な水墨にも烈しきエネルギーを加えるのが又造流です。「月光波濤」(1979)における龍が荒れ狂ったように波の描写に、又造自身の強靭な意思の現れを思ったのは私だけではないかもしれません。波が砕け、天へとのぼるかの如く高みへと達していました。枯れた境地などは彼にとっては無縁だったようです。

とは言え、ラストに紹介される工芸品の数々には、肩の力を抜いた又造の遊び心を見ることが出来ました。陶器や着物の絵付けと言えば、まさに琳派の得意とするところです。力漲る大作だけではない、又造の知られざる一面を知ったような気がしました。

絵に接して血を熱せられ、活力を入れられたのは久しぶりです。3月2日まで開催されています。

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

「Mr. FREEDOM X」 A+ アプリュス

A+ アプリュス・荒川区リサイクルセンター南側棟(荒川区南千住6-67-8)

「Mr. FREEDOM X」

1/24-2/15

下町の片隅でひっそりと開催されている若手現代アーティストのグループ展です。荒川区リサイクルセンターでの「Mr. FREEDOM X」へ行ってきました。

出品作家は以下の通りです。(magical, ARTROOMより転載。)

板垣賢司、岩永忠すけ、大田黒衣美、小林亮平、斉藤丈夫、須田剛一、相馬大、田口和奈、土川藍、野口行範、メチクロ、ヤマタカEYE

公共のリサイクルセンターに12名の作家が集うというと、一般的にそれなりの『スケール』と『量』を求めてしまいますが、この展示はそうした面をあえて放棄し、言わば確信をもって空間を埋めない構成がとられています。つまり作品は、体育館の級の広大なスペースの中に、それこそポツポツと点在するに過ぎません。(出品数全12点。誰もいない体育館の中にバスケットボールが適当に10個ほど転がっている様をイメージして下さい。展示風景はまさにそのような感じです。)一見すると、まだ設営前の会場かと思ってしまうほどでした。

もちろん作品は隠されているわけではありませんが、まずはそれを見つけ、歩き回ることからはじめなくてはなりません。会場自体も非常に分かり難い場所にありますが、鑑賞者に『優しくない』点にかけては、おそらくは東京のどこを探しても他にはない展示だと言えるのではないでしょうか。逆説こそ価値の全てです。丁寧に演出された広い空間で多くの作品を楽しむという、ごく普通の美術鑑賞の行為は、控えめさを装いながらも、ある意味で過激なまでに糾弾されていました。

(荒川区リサイクルセンター南側棟)

(荒川区リサイクルセンター南側棟)

このような『虚』の中だからこそ、逆に作品自体の価値は高められているのかもしれません。片隅に一枚飾られた、田口和奈の朧げな女性像は目に焼き付きました。彼女はこの静まり返ったリサイクルセンターの唯一の住人です。また大田黒衣美のオブジェ「青い馬」は、ただひたすらに広がる空間に取り残されたペットのようにも見えました。今にも羽ばたいて外へと逃げ出そうとしています。

(会場入口)

(会場入口)

率直なところ、おすすめするかどうか迷いますが、お出かけの際は必ず地図をお持ち下さい。現地はかなり入り組んでいます。*最寄は京成線千住大橋駅。(7、8分程度。)常磐線南千住駅からも歩けます。(10~12分程度。)

次の日曜日、15日までの開催です。

*関連リンク

A+(アプリュス):荒川ゆうネット

「Mr. FREEDOM X」

1/24-2/15

下町の片隅でひっそりと開催されている若手現代アーティストのグループ展です。荒川区リサイクルセンターでの「Mr. FREEDOM X」へ行ってきました。

出品作家は以下の通りです。(magical, ARTROOMより転載。)

板垣賢司、岩永忠すけ、大田黒衣美、小林亮平、斉藤丈夫、須田剛一、相馬大、田口和奈、土川藍、野口行範、メチクロ、ヤマタカEYE

公共のリサイクルセンターに12名の作家が集うというと、一般的にそれなりの『スケール』と『量』を求めてしまいますが、この展示はそうした面をあえて放棄し、言わば確信をもって空間を埋めない構成がとられています。つまり作品は、体育館の級の広大なスペースの中に、それこそポツポツと点在するに過ぎません。(出品数全12点。誰もいない体育館の中にバスケットボールが適当に10個ほど転がっている様をイメージして下さい。展示風景はまさにそのような感じです。)一見すると、まだ設営前の会場かと思ってしまうほどでした。

もちろん作品は隠されているわけではありませんが、まずはそれを見つけ、歩き回ることからはじめなくてはなりません。会場自体も非常に分かり難い場所にありますが、鑑賞者に『優しくない』点にかけては、おそらくは東京のどこを探しても他にはない展示だと言えるのではないでしょうか。逆説こそ価値の全てです。丁寧に演出された広い空間で多くの作品を楽しむという、ごく普通の美術鑑賞の行為は、控えめさを装いながらも、ある意味で過激なまでに糾弾されていました。

(荒川区リサイクルセンター南側棟)

(荒川区リサイクルセンター南側棟)このような『虚』の中だからこそ、逆に作品自体の価値は高められているのかもしれません。片隅に一枚飾られた、田口和奈の朧げな女性像は目に焼き付きました。彼女はこの静まり返ったリサイクルセンターの唯一の住人です。また大田黒衣美のオブジェ「青い馬」は、ただひたすらに広がる空間に取り残されたペットのようにも見えました。今にも羽ばたいて外へと逃げ出そうとしています。

(会場入口)

(会場入口)率直なところ、おすすめするかどうか迷いますが、お出かけの際は必ず地図をお持ち下さい。現地はかなり入り組んでいます。*最寄は京成線千住大橋駅。(7、8分程度。)常磐線南千住駅からも歩けます。(10~12分程度。)

次の日曜日、15日までの開催です。

*関連リンク

A+(アプリュス):荒川ゆうネット

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「三瀬夏之介 アーティストトーク」 佐藤美術館

佐藤美術館(新宿区大京町31-10)

「三瀬夏之介展 -冬の夏 - アーティストトーク」

2/7 13:00~

出演:三瀬夏之介、立島惠(佐藤美術館学芸部長)

佐藤美術館で開催中の三瀬夏之介展より、先日企画されたアーティストトークに参加してきました。

開始約20分弱ほど遅れてしまったので不完全ですが、以下、私のメモを頼りに、その模様を再現したいと思います。

トークショー時の会場写真はこちらへ:アーティストトーク・公開制作(弐代目・青い日記帳)

前半は観客の前で絵を描く三瀬夏之介本人が、同美術館の学芸部長である立島惠氏と対話する形で進みました。

立島惠(以下、T) 4階の展示は三瀬本人に設営してもらったが、当初はそれこそ歩くのが困難なほど混沌した会場になっていた。現時点でもかなり異様な雰囲気かもしれないが、これはある程度『見せる』ことを意識して整理された形であることを分かっていただきたい。

三瀬夏之介(以下、M) 作り手は全てゼロから始める。制度的な『美術』という枠を意識して制作するのではなく、和紙という単なる植物繊維に過ぎない素材へと向かいながら、例えば千切って貼り合わせるような、半ば好きに勝手に遊ぶ感覚を大切にしたい。この空間はモルモットの巣作りのようなもの。見る人のことはあえて考えなかった。これでも自分では整理し過ぎたような気がする。

「日本画滅亡論」(2007)

「日本画滅亡論」(2007)

T 「日本画復活論」と「滅亡論」の作品二点を作家に持参してもらったことがあったが、ごく普通の手提げ袋に丸めて入れてきただけでなく、後で広げたら中から濡れた傘が出てきたのには心底驚いた。こういう作家は他にいない。

「日本画復活論」(2007)

「日本画復活論」(2007)

M その滲みが良い具合になっている。(笑)作品に関してはそのイメージを無条件に信じ込めないような(世界に入り込みたいが、でも入れない。)、あえて見せない、開けてこないことに注意してやっている。薄い紙の上で世界を見せつつ、やはりそんなことはないだろうというような『突っ込み』を自分で入れているようなものかもしれない。またなるべくパネルを使わないのは、和紙の良さを素直に引き出したいから。直感から入り、それを引き止めることを大切にしたい。

後半は田島氏が退場し、会場にて絵を描き続ける三瀬と来場者とのQ&Aの時間が設定されました。(Q=観客)

Q 和紙への墨の入れ方はどうしているのか。

M ちょっとした墨の動きや滲みの具合を大切にしている。例えば安い硯に高い墨をすると墨が『暴れる』。それが面白い。またイタリアに一年間滞在したが、ヨーロッパの硬水で墨をすると、これまた同じく暴れた。(墨は軟水ですることが前提になっている。)ちなみに「復活論」と「滅亡論」は硬水を用いた墨を使っている。

Q イメージを膨らませるために墨と色をどう工夫して置いているのか。

M 色は基本的に好き。色を置く理由はよく考えている。何故レッドなのかブルーなのか。色を入れると選択肢が無限大に広がるのが面白い。またイタリアでは眩しい光線、そして底抜けの青い空、そして目に飛び込む鮮やかな緑など、原色の力が大変に強かった。そうした色の烈しさを受け止めるために、あえて黒(墨)で整理(多用)してみたこともあった。もちろんそこからまた徐々に色を使う場合もある。また大抵、墨は5種類くらい用意している。

Q 最初に大きなイメージがあるのか。どこから描き始めるのか。

M 直感的に大きな富士山や大仏、また台風を描こうというような広いイメージを考える。また逆に箱庭を作るように細かいイメージを浮かべる時もある。一般的な日本画は制作の過程が厳格に定められている部分があるが、そうした作業的なものは極力避けたい。プロセスにおいて色々と自由なイメージを発見したい。

Q 作品が完成する時はいつなのか。

M 絵の中に風が吹き、空気が入り、それが全面に広がったと感じた時に描くのをやめる。もちろん与えられた空間を埋めれば終わりという場合もある。

Q マットな面と光沢な面があるがその違いは何なのか。

M 樹脂を塗って透明感を出す。また、にじみ止めをしていない和紙に塗ると半透明の質感が生まれる。かつて「現代美術」をやっていた時があったが、画面をTVのようなドットで覆って表現しようと思ったことがあった。今もある点描はその意識があるからかもしれない。

Q 作品に多く登場するUFOを実際に見たことがあるのか。

M 仕事をする人間としては見えてはならないもの。(笑)アメリカでキリスト教への信仰率が落ちるのと同時に、UFOを信じると考える割合が増えたのは、人は常に超越的なものに対する憧れを持っているからではないだろうか。私はUFOを見ても、見て見ぬ振りをするつもりだ。(笑)

Q 題名はどうしているのか。

M ケースバイケース。最新作の「J」は最初から「J」を描こうと思って作り始めた。また「滅亡論」は、「滅亡論」という展覧会に出すということで描いた作品。それに個展名にあった「シナプスの小人」は、筒井康隆のエディプスの恋人という小説が好きで付けた名前だ。

Q 作品の「白い」部分と絵の輝きについて。

M 白を出そうと意識する時は胡粉を使う。また和紙の白い部分はいわゆる白ではない。かつて和紙は単なる支持体だと考えていたが、ある彫刻家に「和紙は光をふくむもの。」と聞いて気持ちは変わった。墨をのせない部分の余白は要するに光である。また絵は最終的に輝くものにしたい。暗い現実世界ではなかなか輝けないが、少なくとも絵の上にだけは輝きがもたらされるように意識して描いている。時折、画面上に漫画的な表現で十字にキラキラとした描写を作るのも、そうした理由があるから。

Q エスキースはあるのか。

M ない。紙片を貼って絵を増殖させながら、その絵の中を彷徨って歩く。ちなみに絵の中に多く登場する小さな建物は、その面を塗り終えて一段落した自分の寝泊まりの場所のために描いた。また常に紙に近づく形で作業するので、引いて全体像を確かめることがあまりない。自分で描きつつ、ふと自分が描いたものではないというような驚きを発見した時、完成に至る。

Q フィレンツェでの体験と作品について。

M 当然ながら文化の著しい差異を感じた。例えば街の建物を見た場合、日本なら大概中に何があるか想像付くものだが、イタリアではそうはいかない。現地で日本人観光客を見ると、彼らがすぐに帰られることが素直に羨ましかった。(笑)ただし一年を経て日本へ帰ると、逆にこちらの建物の中に何があるのかが想像付かなくなっていた。いつの間にかイタリアに慣れてしまった自分に気がつく。またイタリアで見た何気ない丸模様が日章旗に思えたりすることもあった。それはもちろん作品に取り込まれている。

Q 普段の制作について

M 奈良で教師をやっているが、生徒の恋愛話を聞きながら筆を動かすことも多々ある。また製作中に校内放送で呼び出されて制作が中断することもしばしば。用事を終え、絵に戻ると、また表情を変えていたりすることがあるから面白い。大竹伸朗の言葉だが、作品は「洗濯物を干して乾いた後のようなもの。」であるのかもしれない。

Q 同世代の現代美術とは?

M 同じ世代の現代美術を見るのは好き。横浜のZAIMでは名和晃平の作品も見て来た。メジャーな画廊で次々と作品を発表していて良いなと…。(笑)ただ自分はもっと泥臭い部分で表現したい。ものを作ることに拘りたい。

Q 作品に奈良の場所性が強く出ていると思うが、生まれ育った奈良を離れるつもりは?

M それはあるかもしれない。また作品もフィレンツェへ行って変化したように、例えば東京へ来たら間違いなく変わると思う。ただし東京はコワい。(笑)

以上です。実際には上記のような『硬い対談』ではなく、イントネーションに柔らかい奈良の言葉にも由来するのか、終始冗談も飛ぶ、和やかな雰囲気で進行しました。話は随所で弾み、制作公開というよりも、トークの方がメインのイベントになっていたかもしれません。

それにしても筆を動かしている本人の姿を見るのはやはり貴重です。和紙の上にどっしりと腰掛け、前屈みになりながら小さな筆にて墨を伸ばし、また紙に馴染ませつつ散らす様は、多様な景色を切り開く画家と言うよりも、紙に向かい、また墨に遊んで物語を紡ぐ書家のイメージと重なりました。和紙の上で開放された墨が、三瀬の巧みな誘導に沿って空間を泳ぐ様子は何とも気持ち良さそうに思えてなりません。

展示自体の感想は別途また記事にするつもりです。三瀬夏之介展は2月22日まで開催されています。

「三瀬夏之介展 -冬の夏 - アーティストトーク」

2/7 13:00~

出演:三瀬夏之介、立島惠(佐藤美術館学芸部長)

佐藤美術館で開催中の三瀬夏之介展より、先日企画されたアーティストトークに参加してきました。

開始約20分弱ほど遅れてしまったので不完全ですが、以下、私のメモを頼りに、その模様を再現したいと思います。

トークショー時の会場写真はこちらへ:アーティストトーク・公開制作(弐代目・青い日記帳)

前半は観客の前で絵を描く三瀬夏之介本人が、同美術館の学芸部長である立島惠氏と対話する形で進みました。

立島惠(以下、T) 4階の展示は三瀬本人に設営してもらったが、当初はそれこそ歩くのが困難なほど混沌した会場になっていた。現時点でもかなり異様な雰囲気かもしれないが、これはある程度『見せる』ことを意識して整理された形であることを分かっていただきたい。

三瀬夏之介(以下、M) 作り手は全てゼロから始める。制度的な『美術』という枠を意識して制作するのではなく、和紙という単なる植物繊維に過ぎない素材へと向かいながら、例えば千切って貼り合わせるような、半ば好きに勝手に遊ぶ感覚を大切にしたい。この空間はモルモットの巣作りのようなもの。見る人のことはあえて考えなかった。これでも自分では整理し過ぎたような気がする。

「日本画滅亡論」(2007)

「日本画滅亡論」(2007)T 「日本画復活論」と「滅亡論」の作品二点を作家に持参してもらったことがあったが、ごく普通の手提げ袋に丸めて入れてきただけでなく、後で広げたら中から濡れた傘が出てきたのには心底驚いた。こういう作家は他にいない。

「日本画復活論」(2007)

「日本画復活論」(2007)M その滲みが良い具合になっている。(笑)作品に関してはそのイメージを無条件に信じ込めないような(世界に入り込みたいが、でも入れない。)、あえて見せない、開けてこないことに注意してやっている。薄い紙の上で世界を見せつつ、やはりそんなことはないだろうというような『突っ込み』を自分で入れているようなものかもしれない。またなるべくパネルを使わないのは、和紙の良さを素直に引き出したいから。直感から入り、それを引き止めることを大切にしたい。

後半は田島氏が退場し、会場にて絵を描き続ける三瀬と来場者とのQ&Aの時間が設定されました。(Q=観客)

Q 和紙への墨の入れ方はどうしているのか。

M ちょっとした墨の動きや滲みの具合を大切にしている。例えば安い硯に高い墨をすると墨が『暴れる』。それが面白い。またイタリアに一年間滞在したが、ヨーロッパの硬水で墨をすると、これまた同じく暴れた。(墨は軟水ですることが前提になっている。)ちなみに「復活論」と「滅亡論」は硬水を用いた墨を使っている。

Q イメージを膨らませるために墨と色をどう工夫して置いているのか。

M 色は基本的に好き。色を置く理由はよく考えている。何故レッドなのかブルーなのか。色を入れると選択肢が無限大に広がるのが面白い。またイタリアでは眩しい光線、そして底抜けの青い空、そして目に飛び込む鮮やかな緑など、原色の力が大変に強かった。そうした色の烈しさを受け止めるために、あえて黒(墨)で整理(多用)してみたこともあった。もちろんそこからまた徐々に色を使う場合もある。また大抵、墨は5種類くらい用意している。

Q 最初に大きなイメージがあるのか。どこから描き始めるのか。

M 直感的に大きな富士山や大仏、また台風を描こうというような広いイメージを考える。また逆に箱庭を作るように細かいイメージを浮かべる時もある。一般的な日本画は制作の過程が厳格に定められている部分があるが、そうした作業的なものは極力避けたい。プロセスにおいて色々と自由なイメージを発見したい。

Q 作品が完成する時はいつなのか。

M 絵の中に風が吹き、空気が入り、それが全面に広がったと感じた時に描くのをやめる。もちろん与えられた空間を埋めれば終わりという場合もある。

Q マットな面と光沢な面があるがその違いは何なのか。

M 樹脂を塗って透明感を出す。また、にじみ止めをしていない和紙に塗ると半透明の質感が生まれる。かつて「現代美術」をやっていた時があったが、画面をTVのようなドットで覆って表現しようと思ったことがあった。今もある点描はその意識があるからかもしれない。

Q 作品に多く登場するUFOを実際に見たことがあるのか。

M 仕事をする人間としては見えてはならないもの。(笑)アメリカでキリスト教への信仰率が落ちるのと同時に、UFOを信じると考える割合が増えたのは、人は常に超越的なものに対する憧れを持っているからではないだろうか。私はUFOを見ても、見て見ぬ振りをするつもりだ。(笑)

Q 題名はどうしているのか。

M ケースバイケース。最新作の「J」は最初から「J」を描こうと思って作り始めた。また「滅亡論」は、「滅亡論」という展覧会に出すということで描いた作品。それに個展名にあった「シナプスの小人」は、筒井康隆のエディプスの恋人という小説が好きで付けた名前だ。

Q 作品の「白い」部分と絵の輝きについて。

M 白を出そうと意識する時は胡粉を使う。また和紙の白い部分はいわゆる白ではない。かつて和紙は単なる支持体だと考えていたが、ある彫刻家に「和紙は光をふくむもの。」と聞いて気持ちは変わった。墨をのせない部分の余白は要するに光である。また絵は最終的に輝くものにしたい。暗い現実世界ではなかなか輝けないが、少なくとも絵の上にだけは輝きがもたらされるように意識して描いている。時折、画面上に漫画的な表現で十字にキラキラとした描写を作るのも、そうした理由があるから。

Q エスキースはあるのか。

M ない。紙片を貼って絵を増殖させながら、その絵の中を彷徨って歩く。ちなみに絵の中に多く登場する小さな建物は、その面を塗り終えて一段落した自分の寝泊まりの場所のために描いた。また常に紙に近づく形で作業するので、引いて全体像を確かめることがあまりない。自分で描きつつ、ふと自分が描いたものではないというような驚きを発見した時、完成に至る。

Q フィレンツェでの体験と作品について。

M 当然ながら文化の著しい差異を感じた。例えば街の建物を見た場合、日本なら大概中に何があるか想像付くものだが、イタリアではそうはいかない。現地で日本人観光客を見ると、彼らがすぐに帰られることが素直に羨ましかった。(笑)ただし一年を経て日本へ帰ると、逆にこちらの建物の中に何があるのかが想像付かなくなっていた。いつの間にかイタリアに慣れてしまった自分に気がつく。またイタリアで見た何気ない丸模様が日章旗に思えたりすることもあった。それはもちろん作品に取り込まれている。

Q 普段の制作について

M 奈良で教師をやっているが、生徒の恋愛話を聞きながら筆を動かすことも多々ある。また製作中に校内放送で呼び出されて制作が中断することもしばしば。用事を終え、絵に戻ると、また表情を変えていたりすることがあるから面白い。大竹伸朗の言葉だが、作品は「洗濯物を干して乾いた後のようなもの。」であるのかもしれない。

Q 同世代の現代美術とは?

M 同じ世代の現代美術を見るのは好き。横浜のZAIMでは名和晃平の作品も見て来た。メジャーな画廊で次々と作品を発表していて良いなと…。(笑)ただ自分はもっと泥臭い部分で表現したい。ものを作ることに拘りたい。

Q 作品に奈良の場所性が強く出ていると思うが、生まれ育った奈良を離れるつもりは?

M それはあるかもしれない。また作品もフィレンツェへ行って変化したように、例えば東京へ来たら間違いなく変わると思う。ただし東京はコワい。(笑)

以上です。実際には上記のような『硬い対談』ではなく、イントネーションに柔らかい奈良の言葉にも由来するのか、終始冗談も飛ぶ、和やかな雰囲気で進行しました。話は随所で弾み、制作公開というよりも、トークの方がメインのイベントになっていたかもしれません。

それにしても筆を動かしている本人の姿を見るのはやはり貴重です。和紙の上にどっしりと腰掛け、前屈みになりながら小さな筆にて墨を伸ばし、また紙に馴染ませつつ散らす様は、多様な景色を切り開く画家と言うよりも、紙に向かい、また墨に遊んで物語を紡ぐ書家のイメージと重なりました。和紙の上で開放された墨が、三瀬の巧みな誘導に沿って空間を泳ぐ様子は何とも気持ち良さそうに思えてなりません。

展示自体の感想は別途また記事にするつもりです。三瀬夏之介展は2月22日まで開催されています。

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

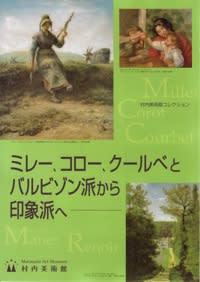

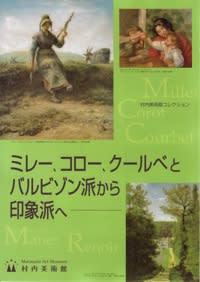

「ミレー、コロー、クールベとバルビゾン派から印象派へ」 村内美術館

村内美術館(八王子市左入町787)

「ミレー、コロー、クールベとバルビゾン派から印象派へ」

常設展示

一度は訪ねたかった美術館です。八王子の村内美術館へ行ってきました。

(村内ファニチャーアクセス正面)

(村内ファニチャーアクセス正面)

ご存知の通り同館は、家具の村内の会長、村内道昌氏の蒐集した、国内随一との評判も高いバルビゾン派絵画などを紹介する美術館です。八王子駅北口より無料の専用バスに揺られること約20分弱、中央道八王子インターにもほど近い国道16号沿いにその施設はありました。外観はまさにショッピングセンターそのものです。実際、この村内ファニチャーアクセス八王子本店内の3階(フロアマップ)に美術館が位置するわけですが、外から見る限りではまさかここにミレーやコローなどの優品があるとは思えません。噂には聞いていましたが、建物の様子には少し驚いてしまいました。

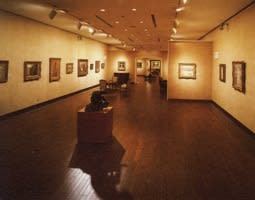

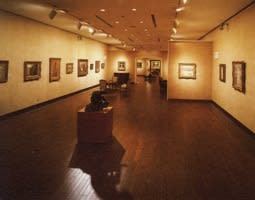

店内最奥部の階段をあがると美術館の入口が見えてきます。ゲートをくぐればそれまでの家具の売り場の雰囲気は一転、珠玉の西洋絵画が並ぶ優雅な空間が広がっていました。所々、西洋風の椅子や机、もしくは絨毯が置いてあるのは、やはり家具屋ならではの演出なのでしょう。失礼ながらも平凡な建物とは打って変わった、実に落ち着きのある展示室でした。これは期待が高まります。

(館内写真。パンフレットより引用。撮影は出来ません。)

(館内写真。パンフレットより引用。撮影は出来ません。)

基本的に企画展はなく、常に所蔵品を常設展として公開しています。構成は以下の通りでした。(約140点)

1.大自然に降りたつ旅人(ドービニー、ルソー)

2.田園のロマンを求めて バルビゾン派の巨匠たち(トロワイヨン、ディアズ)

3.三大巨匠の競演(ミレー、コロー、クールベ)

4.保守と革新(ブクロー、エネル)

5.印象派の光と影(マネ、ラトゥール)

6.エコール・ド・パリ(マルケ、マリー・ローランサン)

7.デッサン、水彩(ミレー、ワイエス)

8.フィナーレ 現代フランスの画家(ビュッフェ)

当然ながら圧巻なのは、バルビゾン派を含めた前半部、及び印象派です。村内のHPにも展示作品が紹介されているので参照いただきたいのですが、以下私の惹かれた作品をいつものようにあげてみます。

ルソー「バルビゾンの夕日」

農婦がわらを集める長閑な田園風景。バックライトを照らしたような雲の向こうには、輝かしき夕陽が今にも大地へと落ちようとしている。まさに雄大。

ドービニー「ヴァルモンドワ地方の砂掘場」

岸では馬に水を飲ませる馬夫が立っている。川面には舟も浮かぶ。この作品はドービニー自身が作らせたアトリエ船、「ボタン号」の上から描いたそう。

ジャック「帰舎」

羊飼いを描いた計四点の中でも特に印象深い作品。羊飼いと羊たちのあうんの呼吸を感じるようなほのぼのとした空間が流れている。暖色系を中心とする色遣いも美しい。

クールベ「フラジェの樫の木」

この迫力!地平線を望む草地に樫の木が敢然と隆起する。木肌の荒々しさはまるで岩肌のよう。視界を冴えぎるほどに漲る葉や枝には烈しい生気がある。この樫に漲る力強さはまさにクールベそのものの意思の現れかもしれない。

クールベ「ボート遊び」

ほぼ破綻したかのような大胆な構図に驚かされる一枚。青々とした底抜けに明るいブルーの海の上を、何とも妖艶な女性がボートを操って駆けている。当時の人はこの作品を見て度肝を抜かれたのではないだろうか。

コロー「アルバノ湖畔のフルート奏者」

湖を望む木立の中でフルートを手にした少年が立つ。靄にかすみ、風に巻かれた木々の様子はまさにコローならではの幻想性をたたえている。神話主題の絵を見るようだった。

エネル「横たわる裸婦」

同館のコレクションでも一際異彩を放つ作品。暗がりの中からまるで宝石のように浮かぶ青白い裸体の表現が素晴らしい。髪を振り上げて横たわる様は、あたかも天女の休憩の姿のようだった。

マネ「芍薬の花束」

かつてホテルオークラのアートコレクションでも記憶に深かった一枚。輝かしき透明感のあるガラスの質感が絶品。芍薬の花々が闇を煌煌と照らしていた。

ビュッフェ「ひまわり」

空間を刺すように花々の散らばる激情の向日葵。邪気すら漂うような強烈な存在感が感じられる。

以上です。さすがに著名なコレクションだけあって、画家の代表作の一つとして数えても申し分ないような作品がずらりと揃っていました。そう言えば西美のコロー展に出ていた「ヴィル・ダヴレーのカバスュ邸」も同館の所蔵品でした。また公式HPには他館への貸し出し情報も掲載されています。それによれば、今年夏に横浜で開催される「フランス絵画の19世紀」には同館の同じくコローが二点ほど展示されるようです。

単に名品を並べるだけでなく、ワークシート風の「村内館長さんの美術館面白クイズ」など、絵に親しみをもってもらうための工夫も随所に見られました。(ただし出品リストがないのは残念です。)

(送迎バス。八王子駅の乗り場がやや分かり難いので注意が必要です。乗り場案内図を参照下さい。)

(送迎バス。八王子駅の乗り場がやや分かり難いので注意が必要です。乗り場案内図を参照下さい。)

立地も考えれば車がベストですが、40分に1本程度のバス(時刻表)もそう不便ではありませんでした。帰りのバスの時刻を気にしなくとも、鑑賞の後に店内をウィンドウショッピングでもすれば、すぐに時間など経ってしまいます。

「バルビゾン派への旅―森のなかの画家たち/村内美術館」

「バルビゾン派への旅―森のなかの画家たち/村内美術館」

多摩方面へお出かけの際には必見のアートスポットではないでしょうか。水曜、及び年末年始を除き、ほぼ連日開館しています。

「ミレー、コロー、クールベとバルビゾン派から印象派へ」

常設展示

一度は訪ねたかった美術館です。八王子の村内美術館へ行ってきました。

(村内ファニチャーアクセス正面)

(村内ファニチャーアクセス正面)ご存知の通り同館は、家具の村内の会長、村内道昌氏の蒐集した、国内随一との評判も高いバルビゾン派絵画などを紹介する美術館です。八王子駅北口より無料の専用バスに揺られること約20分弱、中央道八王子インターにもほど近い国道16号沿いにその施設はありました。外観はまさにショッピングセンターそのものです。実際、この村内ファニチャーアクセス八王子本店内の3階(フロアマップ)に美術館が位置するわけですが、外から見る限りではまさかここにミレーやコローなどの優品があるとは思えません。噂には聞いていましたが、建物の様子には少し驚いてしまいました。

店内最奥部の階段をあがると美術館の入口が見えてきます。ゲートをくぐればそれまでの家具の売り場の雰囲気は一転、珠玉の西洋絵画が並ぶ優雅な空間が広がっていました。所々、西洋風の椅子や机、もしくは絨毯が置いてあるのは、やはり家具屋ならではの演出なのでしょう。失礼ながらも平凡な建物とは打って変わった、実に落ち着きのある展示室でした。これは期待が高まります。

(館内写真。パンフレットより引用。撮影は出来ません。)

(館内写真。パンフレットより引用。撮影は出来ません。)基本的に企画展はなく、常に所蔵品を常設展として公開しています。構成は以下の通りでした。(約140点)

1.大自然に降りたつ旅人(ドービニー、ルソー)

2.田園のロマンを求めて バルビゾン派の巨匠たち(トロワイヨン、ディアズ)

3.三大巨匠の競演(ミレー、コロー、クールベ)

4.保守と革新(ブクロー、エネル)

5.印象派の光と影(マネ、ラトゥール)

6.エコール・ド・パリ(マルケ、マリー・ローランサン)

7.デッサン、水彩(ミレー、ワイエス)

8.フィナーレ 現代フランスの画家(ビュッフェ)

当然ながら圧巻なのは、バルビゾン派を含めた前半部、及び印象派です。村内のHPにも展示作品が紹介されているので参照いただきたいのですが、以下私の惹かれた作品をいつものようにあげてみます。

ルソー「バルビゾンの夕日」

農婦がわらを集める長閑な田園風景。バックライトを照らしたような雲の向こうには、輝かしき夕陽が今にも大地へと落ちようとしている。まさに雄大。

ドービニー「ヴァルモンドワ地方の砂掘場」

岸では馬に水を飲ませる馬夫が立っている。川面には舟も浮かぶ。この作品はドービニー自身が作らせたアトリエ船、「ボタン号」の上から描いたそう。

ジャック「帰舎」

羊飼いを描いた計四点の中でも特に印象深い作品。羊飼いと羊たちのあうんの呼吸を感じるようなほのぼのとした空間が流れている。暖色系を中心とする色遣いも美しい。

クールベ「フラジェの樫の木」

この迫力!地平線を望む草地に樫の木が敢然と隆起する。木肌の荒々しさはまるで岩肌のよう。視界を冴えぎるほどに漲る葉や枝には烈しい生気がある。この樫に漲る力強さはまさにクールベそのものの意思の現れかもしれない。

クールベ「ボート遊び」

ほぼ破綻したかのような大胆な構図に驚かされる一枚。青々とした底抜けに明るいブルーの海の上を、何とも妖艶な女性がボートを操って駆けている。当時の人はこの作品を見て度肝を抜かれたのではないだろうか。

コロー「アルバノ湖畔のフルート奏者」

湖を望む木立の中でフルートを手にした少年が立つ。靄にかすみ、風に巻かれた木々の様子はまさにコローならではの幻想性をたたえている。神話主題の絵を見るようだった。

エネル「横たわる裸婦」

同館のコレクションでも一際異彩を放つ作品。暗がりの中からまるで宝石のように浮かぶ青白い裸体の表現が素晴らしい。髪を振り上げて横たわる様は、あたかも天女の休憩の姿のようだった。

マネ「芍薬の花束」

かつてホテルオークラのアートコレクションでも記憶に深かった一枚。輝かしき透明感のあるガラスの質感が絶品。芍薬の花々が闇を煌煌と照らしていた。

ビュッフェ「ひまわり」

空間を刺すように花々の散らばる激情の向日葵。邪気すら漂うような強烈な存在感が感じられる。

以上です。さすがに著名なコレクションだけあって、画家の代表作の一つとして数えても申し分ないような作品がずらりと揃っていました。そう言えば西美のコロー展に出ていた「ヴィル・ダヴレーのカバスュ邸」も同館の所蔵品でした。また公式HPには他館への貸し出し情報も掲載されています。それによれば、今年夏に横浜で開催される「フランス絵画の19世紀」には同館の同じくコローが二点ほど展示されるようです。

単に名品を並べるだけでなく、ワークシート風の「村内館長さんの美術館面白クイズ」など、絵に親しみをもってもらうための工夫も随所に見られました。(ただし出品リストがないのは残念です。)

(送迎バス。八王子駅の乗り場がやや分かり難いので注意が必要です。乗り場案内図を参照下さい。)

(送迎バス。八王子駅の乗り場がやや分かり難いので注意が必要です。乗り場案内図を参照下さい。)立地も考えれば車がベストですが、40分に1本程度のバス(時刻表)もそう不便ではありませんでした。帰りのバスの時刻を気にしなくとも、鑑賞の後に店内をウィンドウショッピングでもすれば、すぐに時間など経ってしまいます。

「バルビゾン派への旅―森のなかの画家たち/村内美術館」

「バルビゾン派への旅―森のなかの画家たち/村内美術館」多摩方面へお出かけの際には必見のアートスポットではないでしょうか。水曜、及び年末年始を除き、ほぼ連日開館しています。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「近代の屏風絵」(前期) 泉屋博古館分館

泉屋博古館分館(港区六本木1-5-1)

「近代の屏風絵 煌めきの空間」(前期展示)

1/10-3/15(前期は~2/8)

主に明治以降の館蔵の屏風絵を概観します。泉屋博古館分館で開催中の「近代の屏風絵」へ行ってきました。

何しろ手狭な同館で大きな屏風絵を紹介する展覧会です。出品数は屏風のみでも僅か20点ほどに過ぎませんが、それでも殆どが一度の展示替えを挟んで入れかわります。いつもながらに注意が必要です。

現会期で最も数が多いのは、明治10年に京都で生まれ、帝展審査員などを務めた木島桜谷でした。彼の作品は主に琳派のイメージを借りたものが目立ちますが、中でも「秋草図」におけるリズミカルな秋草の細い線は、それこそ抱一の「秋草鶉図」を連想させる面があったのではないでしょうか。また構図こそ異なりながらも、光琳の燕子花をほぼそっくりに移し替えた「燕子花図」も、当然ながら琳派イメージに由来しています。率直なところ、その魅力を見出すには時間がかかりますが、もう一点、梅の紅と雪の白に、お目出度い紅白のモチーフをかけたという「雪中梅花」はなかなか美しく感じられました。手前から一気に跳ねるように梅の枝が空へ向かう様は、気品をたたえながらも独特な力強さがあります。時候にも合う梅のお花見を楽しめました。

展示の主題が明治大正期の屏風絵にも関わらず、特別出品と銘打たれた江戸時代の作品(前期二点)の方がメインをはっているのは不思議でなりません。前期会期中で最も見るべきは、ともに六曲一双の大作である、海北友雪の「日吉山王祭礼図屏風」と彭城百川「梅図屏風」ではないでしょうか。右上に大津坂本の日吉の社を描き、左下の琵琶湖へと神輿の下る様が事細かに描かれた前者を楽しむには、それこそ単眼鏡が必要です。神輿の賑わいに押されたのか、小さな子供が泣いてべそをかいて立ち止まってしまう姿までが表されています。また一転しての百川は、金地に墨線だけで示された梅が、まるで雲龍図さながらに対峙する迫力を生み出していました。先の木島の上品さとは何から何まで対照的です。

後期には真打ち、橋本雅邦の水墨の大作「春秋山水」の他、伊年印の「四季草花図屏風」などが出品されます。こちらも拝見してくるつもりです。

前期は明日日曜(8日)で終了します。また後期は10日より来月の15日までの開催です。

「近代の屏風絵 煌めきの空間」(前期展示)

1/10-3/15(前期は~2/8)

主に明治以降の館蔵の屏風絵を概観します。泉屋博古館分館で開催中の「近代の屏風絵」へ行ってきました。

何しろ手狭な同館で大きな屏風絵を紹介する展覧会です。出品数は屏風のみでも僅か20点ほどに過ぎませんが、それでも殆どが一度の展示替えを挟んで入れかわります。いつもながらに注意が必要です。

現会期で最も数が多いのは、明治10年に京都で生まれ、帝展審査員などを務めた木島桜谷でした。彼の作品は主に琳派のイメージを借りたものが目立ちますが、中でも「秋草図」におけるリズミカルな秋草の細い線は、それこそ抱一の「秋草鶉図」を連想させる面があったのではないでしょうか。また構図こそ異なりながらも、光琳の燕子花をほぼそっくりに移し替えた「燕子花図」も、当然ながら琳派イメージに由来しています。率直なところ、その魅力を見出すには時間がかかりますが、もう一点、梅の紅と雪の白に、お目出度い紅白のモチーフをかけたという「雪中梅花」はなかなか美しく感じられました。手前から一気に跳ねるように梅の枝が空へ向かう様は、気品をたたえながらも独特な力強さがあります。時候にも合う梅のお花見を楽しめました。

展示の主題が明治大正期の屏風絵にも関わらず、特別出品と銘打たれた江戸時代の作品(前期二点)の方がメインをはっているのは不思議でなりません。前期会期中で最も見るべきは、ともに六曲一双の大作である、海北友雪の「日吉山王祭礼図屏風」と彭城百川「梅図屏風」ではないでしょうか。右上に大津坂本の日吉の社を描き、左下の琵琶湖へと神輿の下る様が事細かに描かれた前者を楽しむには、それこそ単眼鏡が必要です。神輿の賑わいに押されたのか、小さな子供が泣いてべそをかいて立ち止まってしまう姿までが表されています。また一転しての百川は、金地に墨線だけで示された梅が、まるで雲龍図さながらに対峙する迫力を生み出していました。先の木島の上品さとは何から何まで対照的です。

後期には真打ち、橋本雅邦の水墨の大作「春秋山水」の他、伊年印の「四季草花図屏風」などが出品されます。こちらも拝見してくるつもりです。

前期は明日日曜(8日)で終了します。また後期は10日より来月の15日までの開催です。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

N響オーチャード定期 「ドヴォルザーク:交響曲第8番」他 エリシュカ

NHK交響楽団 第52回オーチャード定期演奏会

ドヴォルザーク スラブ狂詩曲第1番

モーツァルト フルートとハープのための協奏曲

ドヴォルザーク 交響曲第8番

フルート アンドレア・グリミネッリ

ハープ 平野花子

管弦楽 NHK交響楽団(コンサートマスター 篠崎史紀)

指揮 ラドミル・エリシュカ

2009/1/31 オーチャードホール

チェコのドヴォルザーク協会会長をつとめ、2008年には札幌交響楽団の首席客演指揮者に就任したラドミル・エリシュカがN響に初共演します。オーチャード定期へ行ってきました。

ともかく指揮者とオーケストラに関するならば、休憩を挟んだメインの「ドボ8」こそが全てであったと言えるのではないでしょうか。当然ながらこの曲を知り尽くしたエリシュカのこと、初共演となるN響相手にどこまで解釈を徹底出来るかにかかっていましたが、そうした初顔合わせの一種の齟齬は微塵もなく、まさに息の合った演奏を披露していました。エリシュカは決して奇を衒うことをせず、音楽の四隅を真面目なほどにピシッと揃え、常に前へと進む力を意識させる、力強くも大味にならない「ドボ8」を作り上げます。また第三楽章での甘美な旋律ではテンポを幾分落としてじっくり歌い、反面の快活なフィナーレでは時に情熱に満ちた指揮振りでN響から意外な烈しさを引き出し、音楽にメリハリのある表情を付けていました。率直なところ、この曲は「新世界」のようなドラマを感じさせるものでもない、ようは捉え難い面がありますが、それを散漫にせず、全編を太い芯で貫いたようなまとまりのある「ドボ8」を提示していたと思います。見事でした。

「ドヴォルザーク:交響曲第6番/エリシュカ」

「ドヴォルザーク:交響曲第6番/エリシュカ」

エリシュカの指揮に応えたN響の好サポートにも触れないわけにはいきません。このところのN響は一時期に比べ、安定感を取り戻している印象がありますが、今回もまた集中力に長けた演奏を聴くことが出来ました。フィナーレの金管トランペットも無難にこなし、フルートの動機や哀愁を帯びたヴァイオリンも決して「ボヘミアの豊かな自然」(解説冊子より)を思わせるものではなかったものの、指揮に食らい付きながら美しい響きを奏でています。初共演というと今月初旬のジンマンも同様ですが、その時に感じた双方の手探り感はほぼありません。基本的に手堅く、また明快なエリシュカの指揮は、N響の音楽の志向とも良くマッチしていたようです。

前半ではフルートのグリミネッリが秀逸でした。またピアニッシモに注視されたN響の小気味良いサポートとも悪くありません。

オーチャードで聴くN響も新鮮でした。今回は縁あって三階の右バルコニーに座ることが出来ましたが、何かと音像がボヤけてしまう同ホールでも、確かにここなら音が飛んできます。ともかく『当たり席』の少ないホールではありますが、席を選べば音響の問題もかなり軽減されるようです。

Dvorak Symphony No. 8 (Szell/RCO)

*セルの「ドボ8」第4楽章。行進曲が軍楽隊風です。映像はありません。

明日、明後日のA定期、同コンビの「我が祖国」にも期待出来るのではないでしょうか。もちろん私も聴くつもりです。

ドヴォルザーク スラブ狂詩曲第1番

モーツァルト フルートとハープのための協奏曲

ドヴォルザーク 交響曲第8番

フルート アンドレア・グリミネッリ

ハープ 平野花子

管弦楽 NHK交響楽団(コンサートマスター 篠崎史紀)

指揮 ラドミル・エリシュカ

2009/1/31 オーチャードホール

チェコのドヴォルザーク協会会長をつとめ、2008年には札幌交響楽団の首席客演指揮者に就任したラドミル・エリシュカがN響に初共演します。オーチャード定期へ行ってきました。

ともかく指揮者とオーケストラに関するならば、休憩を挟んだメインの「ドボ8」こそが全てであったと言えるのではないでしょうか。当然ながらこの曲を知り尽くしたエリシュカのこと、初共演となるN響相手にどこまで解釈を徹底出来るかにかかっていましたが、そうした初顔合わせの一種の齟齬は微塵もなく、まさに息の合った演奏を披露していました。エリシュカは決して奇を衒うことをせず、音楽の四隅を真面目なほどにピシッと揃え、常に前へと進む力を意識させる、力強くも大味にならない「ドボ8」を作り上げます。また第三楽章での甘美な旋律ではテンポを幾分落としてじっくり歌い、反面の快活なフィナーレでは時に情熱に満ちた指揮振りでN響から意外な烈しさを引き出し、音楽にメリハリのある表情を付けていました。率直なところ、この曲は「新世界」のようなドラマを感じさせるものでもない、ようは捉え難い面がありますが、それを散漫にせず、全編を太い芯で貫いたようなまとまりのある「ドボ8」を提示していたと思います。見事でした。

「ドヴォルザーク:交響曲第6番/エリシュカ」

「ドヴォルザーク:交響曲第6番/エリシュカ」エリシュカの指揮に応えたN響の好サポートにも触れないわけにはいきません。このところのN響は一時期に比べ、安定感を取り戻している印象がありますが、今回もまた集中力に長けた演奏を聴くことが出来ました。フィナーレの金管トランペットも無難にこなし、フルートの動機や哀愁を帯びたヴァイオリンも決して「ボヘミアの豊かな自然」(解説冊子より)を思わせるものではなかったものの、指揮に食らい付きながら美しい響きを奏でています。初共演というと今月初旬のジンマンも同様ですが、その時に感じた双方の手探り感はほぼありません。基本的に手堅く、また明快なエリシュカの指揮は、N響の音楽の志向とも良くマッチしていたようです。

前半ではフルートのグリミネッリが秀逸でした。またピアニッシモに注視されたN響の小気味良いサポートとも悪くありません。

オーチャードで聴くN響も新鮮でした。今回は縁あって三階の右バルコニーに座ることが出来ましたが、何かと音像がボヤけてしまう同ホールでも、確かにここなら音が飛んできます。ともかく『当たり席』の少ないホールではありますが、席を選べば音響の問題もかなり軽減されるようです。

Dvorak Symphony No. 8 (Szell/RCO)

*セルの「ドボ8」第4楽章。行進曲が軍楽隊風です。映像はありません。

明日、明後日のA定期、同コンビの「我が祖国」にも期待出来るのではないでしょうか。もちろん私も聴くつもりです。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

青山ユニマット美術館、及びカザルスホールが閉鎖

残念なニュースが飛び込んできました。東京の二つの新旧の文化施設、青山ユニマット美術館とカザルスホールが、それぞれ今年度、また来年度末に閉鎖されるそうです。

青山ユニマット美術館閉館のお知らせ(青山ユニマット美術館)

まさに前代未聞、オープン僅か3年での閉館です。上記プレスには、館の発起人である額賀雅敏氏が逝去されたためとの記載がありました。氏とユニマットとの詳細な関係は不明ですが、同館は前身の箱根芦ノ湖美術館を5年で閉め、この青山の地へ移ったという前歴もあります。昨今の経済情勢を鑑みても過度な期待は禁物ですが、シャガールなどのコレクションは定評があるだけに、今後も何とか定期的な一般公開の機会を作っていただきたいところです。

*現在開催中の展示「ミレーとバルビゾン派」をもって閉館。ちらしには4/14までとありますが、3/31をもって終了します。

日本大学カザルスホールの使用停止について(日本大学)

こちらは日本大学が同ホールを購入したというニュースがあって以来、いずれはこうした結末を迎えると予想された方も多かったのではないでしょうか。そもそも同大学は2002年、駿河台地区に点在する各キャンパスを再整備するために、ホールを含んだお茶の水スクエアの用地を取得しました。再開発計画の詳細は未定ですが、当然ながら下記ニュースソースにもあるように、建物自体を取り壊す可能性も十分に考えられます。磯崎新設計の駿河台のシンボルのまた一つ消えてしまいそうです。

*補足:カザルスホール、来年3月に幕 室内楽の殿堂(朝日新聞)/「室内楽の殿堂」カザルスホール、10年3月に閉館へ(読売新聞)

ユニマットへは一度、シャガールやワイエスを見るために行きましたが、実はカザルスの中へ入ったことがありません。何とか閉館までにご自慢のパイプオルガンを聴きに行きたいです。

青山ユニマット美術館閉館のお知らせ(青山ユニマット美術館)

まさに前代未聞、オープン僅か3年での閉館です。上記プレスには、館の発起人である額賀雅敏氏が逝去されたためとの記載がありました。氏とユニマットとの詳細な関係は不明ですが、同館は前身の箱根芦ノ湖美術館を5年で閉め、この青山の地へ移ったという前歴もあります。昨今の経済情勢を鑑みても過度な期待は禁物ですが、シャガールなどのコレクションは定評があるだけに、今後も何とか定期的な一般公開の機会を作っていただきたいところです。

*現在開催中の展示「ミレーとバルビゾン派」をもって閉館。ちらしには4/14までとありますが、3/31をもって終了します。

日本大学カザルスホールの使用停止について(日本大学)

こちらは日本大学が同ホールを購入したというニュースがあって以来、いずれはこうした結末を迎えると予想された方も多かったのではないでしょうか。そもそも同大学は2002年、駿河台地区に点在する各キャンパスを再整備するために、ホールを含んだお茶の水スクエアの用地を取得しました。再開発計画の詳細は未定ですが、当然ながら下記ニュースソースにもあるように、建物自体を取り壊す可能性も十分に考えられます。磯崎新設計の駿河台のシンボルのまた一つ消えてしまいそうです。

*補足:カザルスホール、来年3月に幕 室内楽の殿堂(朝日新聞)/「室内楽の殿堂」カザルスホール、10年3月に閉館へ(読売新聞)

ユニマットへは一度、シャガールやワイエスを見るために行きましたが、実はカザルスの中へ入ったことがありません。何とか閉館までにご自慢のパイプオルガンを聴きに行きたいです。

コメント ( 11 ) | Trackback ( 0 )

2009年2月の予定

記録編に引き続きます。今月の予定を挙げてみました。

展覧会

「十二の旅 感性と経験のイギリス美術」 世田谷美術館(~3/1)

「妙心寺」(後期) 東京国立博物館(後期:2/10~3/1)

「帝展期の東京画壇」 講談社野間記念館(~3/8)

「高梨豊 光のフィールドノート」 東京国立近代美術館(~3/8)

「源氏千年と物語絵」 永青文庫(~3/15)

「チャロー!インディア:インド美術の新時代」 森美術館(~3/15)

「国宝 三井寺展」 サントリー美術館(2/7~3/15)

「近代の屏風絵」(後期) 泉屋博古館(後期:2/10~3/15)

「ピカソとクレーの生きた時代」 Bunkamura ザ・ミュージアム(~3/22)

「ジム ランビー」 原美術館(~3/29)

「アンドレ・ボーシャン」 ニューオータニ美術館(~4/12)

「マーク・ロスコ 瞑想する絵画」 川村記念美術館(2/21~6/7)

ギャラリー

「樋口佳絵 エンシンリョク」 西村画廊(~2/28)

「棚田康司 - 結ぶ少女」 ミヅマアートギャラリー(~2/28)

「アンテナ - トコ世ノシロウツシ」 TSCA KASHIWA(~2/28)

「イェッペ・ハイン」 SCAI THE BATHHOUSE(~2/28)

「第3回 shiseido art egg - 佐々木加奈子」 資生堂ギャラリー(2/6~3/1)

「さわひらき」 オオタファインアーツ(~3/6)

コンサート

「NHK交響楽団第1640回定期公演Aプログラム」 スメタナ「我が祖国」 (7日)

「東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団第226回定期演奏会」 ハイドン「天地創造」 (20日)

まず今月中に展示替えのある展覧会が二つあります。必見の「老梅図襖」(通期)に度肝を抜かれた東博妙心寺展では10日より如拙「瓢鮎図」(国宝)の他、海北友松「花卉図屏風」(重文)などが出品される予定です。また地味ながらも、屏風好きにはたまらない泉屋の屏風絵展では、同じく10日に出展作の大半が入れ替わります。ともに早々にチェックしたいところです。

以前、損保ジャパンの展示で予想以上に惹かれたボーシャンの個展がニューオータニで始まります。彼の作品は同館にも所蔵されているそうですが、今回は世田谷美や長野の美術館のコレクションと合わせての展覧会となるようです。全23点とミニ企画展ではありますが、こちらも見に行くつもりです。

ロンドンに比べれば佐倉など遠くありません。テートとの共同企画(リンク先はテートのサイト)である待望のロスコ展が今月下旬より川村記念美術館で開催されます。史上初めて「シーグラム壁画」の半数が揃うという展示は、さぞかし壮観なものになるのではないでしょうか。また今回は、制作当時のロスコの構想に限りなく近づけたスペースでの展示も予告されています。「幻のロスコ・ルーム」(美術館HPより)はまさに一期一会となりそうです。

アートエッグの第二弾も始まりますが、ギャラリー関連ではさわひらきの個展に要注目です。六本木から勝どきへ移転したオオタファインアーツの広々とした新スペースを生かしての雰囲気のある展示に期待したいと思います。

コンサートは二つ挙げてみました。ハイドンというと新日フィルのブリュッヘンも話題を集めそうですが、今回はシティの「天地創造」を予定に入れてみました。(上野から初台へと本拠を移して以来、同オケを生で聴くのは初めてです。)いつもながらに予定は未定ですが、久々に飯守氏のエネルギッシュな指揮を楽しみたいです。

「Pen 2009年2/15号/千利休の功罪」

「Pen 2009年2/15号/千利休の功罪」

雑誌Penのお手軽な千利休特集が意外にも充実していました。お茶にお詳しい方にとって物足りない記事かもしれませんが、利休、織部、遠州の三者比較表(?)などは素人の私にはとても助かります。もちろん楽好きにはたまらない茶碗の図版も、多数掲載されていました。まずは書店でご覧になってみて下さい。

それでは今月も宜しくお願いします。

展覧会

「十二の旅 感性と経験のイギリス美術」 世田谷美術館(~3/1)

「妙心寺」(後期) 東京国立博物館(後期:2/10~3/1)

「帝展期の東京画壇」 講談社野間記念館(~3/8)

「高梨豊 光のフィールドノート」 東京国立近代美術館(~3/8)

「源氏千年と物語絵」 永青文庫(~3/15)

「チャロー!インディア:インド美術の新時代」 森美術館(~3/15)

「国宝 三井寺展」 サントリー美術館(2/7~3/15)

「近代の屏風絵」(後期) 泉屋博古館(後期:2/10~3/15)

「ピカソとクレーの生きた時代」 Bunkamura ザ・ミュージアム(~3/22)

「ジム ランビー」 原美術館(~3/29)

「アンドレ・ボーシャン」 ニューオータニ美術館(~4/12)

「マーク・ロスコ 瞑想する絵画」 川村記念美術館(2/21~6/7)

ギャラリー

「樋口佳絵 エンシンリョク」 西村画廊(~2/28)

「棚田康司 - 結ぶ少女」 ミヅマアートギャラリー(~2/28)

「アンテナ - トコ世ノシロウツシ」 TSCA KASHIWA(~2/28)

「イェッペ・ハイン」 SCAI THE BATHHOUSE(~2/28)

「第3回 shiseido art egg - 佐々木加奈子」 資生堂ギャラリー(2/6~3/1)

「さわひらき」 オオタファインアーツ(~3/6)

コンサート

「NHK交響楽団第1640回定期公演Aプログラム」 スメタナ「我が祖国」 (7日)

「東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団第226回定期演奏会」 ハイドン「天地創造」 (20日)

まず今月中に展示替えのある展覧会が二つあります。必見の「老梅図襖」(通期)に度肝を抜かれた東博妙心寺展では10日より如拙「瓢鮎図」(国宝)の他、海北友松「花卉図屏風」(重文)などが出品される予定です。また地味ながらも、屏風好きにはたまらない泉屋の屏風絵展では、同じく10日に出展作の大半が入れ替わります。ともに早々にチェックしたいところです。

以前、損保ジャパンの展示で予想以上に惹かれたボーシャンの個展がニューオータニで始まります。彼の作品は同館にも所蔵されているそうですが、今回は世田谷美や長野の美術館のコレクションと合わせての展覧会となるようです。全23点とミニ企画展ではありますが、こちらも見に行くつもりです。

ロンドンに比べれば佐倉など遠くありません。テートとの共同企画(リンク先はテートのサイト)である待望のロスコ展が今月下旬より川村記念美術館で開催されます。史上初めて「シーグラム壁画」の半数が揃うという展示は、さぞかし壮観なものになるのではないでしょうか。また今回は、制作当時のロスコの構想に限りなく近づけたスペースでの展示も予告されています。「幻のロスコ・ルーム」(美術館HPより)はまさに一期一会となりそうです。

アートエッグの第二弾も始まりますが、ギャラリー関連ではさわひらきの個展に要注目です。六本木から勝どきへ移転したオオタファインアーツの広々とした新スペースを生かしての雰囲気のある展示に期待したいと思います。

コンサートは二つ挙げてみました。ハイドンというと新日フィルのブリュッヘンも話題を集めそうですが、今回はシティの「天地創造」を予定に入れてみました。(上野から初台へと本拠を移して以来、同オケを生で聴くのは初めてです。)いつもながらに予定は未定ですが、久々に飯守氏のエネルギッシュな指揮を楽しみたいです。

「Pen 2009年2/15号/千利休の功罪」

「Pen 2009年2/15号/千利休の功罪」 雑誌Penのお手軽な千利休特集が意外にも充実していました。お茶にお詳しい方にとって物足りない記事かもしれませんが、利休、織部、遠州の三者比較表(?)などは素人の私にはとても助かります。もちろん楽好きにはたまらない茶碗の図版も、多数掲載されていました。まずは書店でご覧になってみて下さい。

それでは今月も宜しくお願いします。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

2009年1月の記録

先月の見聞録です。このところ手帳の管理がお座なりになっていたせいか、まとめるのに少し時間がかかってしまいました。

展覧会

・「2009 両洋の眼」 日本橋三越本店新館7階ギャラリー

◯「加山又造」 国立新美術館

・「ランドスケープ 柴田敏雄展」 東京都写真美術館

・「セザンヌ主義」 横浜美術館

◎「村内美術館コレクション」 村内美術館

◎「いとも美しき西洋版画の世界」 八王子市夢美術館

・「DOMANI・明日展2008」 国立新美術館

◯「智積院講堂襖絵完成記念 田渕俊夫展」 日本橋高島屋

◯「特別展 妙心寺」 東京国立博物館(その1・速報、その2・展示全般)

◯「japan 蒔絵」 サントリー美術館

・「素朴美の系譜」 渋谷区立松濤美術館

・「豊かな実りを祈る」(博物館に初もうで) 東京国立博物館

・「雪舟と水墨画」 千葉市美術館

・「国宝 雪松図と能面」 三井記念美術館

◯「レオナール・フジタ展」 上野の森美術館

ギャラリー

◯「西尾康之 - ドラウン」 山本現代

・「田中秀和 - カムフラージュ」 児玉画廊 東京

・「北村玲子 - 2018 - 」 FOIL GALLERY

◎「大舩真言 - Prism」 ニュートロン東京

・「日韓若手作家交流展」 クムサンギャラリー東京

・「夢の美術館 - 日本名建築写真展」 FUJIFILM SQUAREギャラリー

・「内海聖史 - 十方視野 - 」 ラディウム

・「杉浦慶太 - Dark Forest - 」 CASHI

・「束芋 - ハウス - 」 ギャラリー小柳

◯「宮永愛子 - 地中からはなつ島 - 」 資生堂ギャラリー

・「九州列車の旅」 INAXギャラリー1

・「Haptic - 触覚」 TWS本郷

・「ヴィック・ムニーズ - ビューティフル・アース」 TWS渋谷

コンサート

・「NHK交響楽団第1637回定期公演」 「シューベルト:交響曲第8番」他 ジンマン(10日)

◯「NHK交響楽団第52回オーチャード定期」 「ドヴォルザーク:交響曲第8番」他 エリシュカ

以下、記事にまとめられなかった展示の感想です。

「セザンヌ主義」@横浜美術館

ともかく大風呂敷を広げ過ぎたのではないだろうか。私の足りない頭を一先ず棚に上げておくとしても、一体展示の何を見れば、また汲み取れば良いのかがまるで分からなかった。一層のことセザンヌや西洋絵画を除き、安井曾太郎や森田、また須田らの『近代日本洋画展』にしてしまった方がまだ良かったかもしれない。会場で一番人だかりが出来ていたのは、セザンヌの作品ではなく、その影響云々を長文で説くキャプションであったのは何とも皮肉だった。

「いとも美しき西洋版画の世界」@八王子市夢美術館

期待以上の西洋版画群を見られて大満足。特に前半、15世紀から18世紀までのデューラー、ボス、ブリューゲル、ヴェルデ、ホガーズ、ゴヤらは強く印象に残った。今回ほど一点一点、食い入るように作品を見たのは久しぶり。お世辞にも広いとは言えない八王子夢美だが、2時間近くは滞在していたかもしれない。出来のイマイチな図録も即決で購入してしまった。

今月の予定、もしくはまだ書ききれていない感想については、次回以降のエントリへ廻したいと思います。

展覧会

・「2009 両洋の眼」 日本橋三越本店新館7階ギャラリー

◯「加山又造」 国立新美術館

・「ランドスケープ 柴田敏雄展」 東京都写真美術館

・「セザンヌ主義」 横浜美術館

◎「村内美術館コレクション」 村内美術館

◎「いとも美しき西洋版画の世界」 八王子市夢美術館

・「DOMANI・明日展2008」 国立新美術館

◯「智積院講堂襖絵完成記念 田渕俊夫展」 日本橋高島屋

◯「特別展 妙心寺」 東京国立博物館(その1・速報、その2・展示全般)

◯「japan 蒔絵」 サントリー美術館

・「素朴美の系譜」 渋谷区立松濤美術館

・「豊かな実りを祈る」(博物館に初もうで) 東京国立博物館

・「雪舟と水墨画」 千葉市美術館

・「国宝 雪松図と能面」 三井記念美術館

◯「レオナール・フジタ展」 上野の森美術館

ギャラリー

◯「西尾康之 - ドラウン」 山本現代

・「田中秀和 - カムフラージュ」 児玉画廊 東京

・「北村玲子 - 2018 - 」 FOIL GALLERY

◎「大舩真言 - Prism」 ニュートロン東京

・「日韓若手作家交流展」 クムサンギャラリー東京

・「夢の美術館 - 日本名建築写真展」 FUJIFILM SQUAREギャラリー

・「内海聖史 - 十方視野 - 」 ラディウム

・「杉浦慶太 - Dark Forest - 」 CASHI

・「束芋 - ハウス - 」 ギャラリー小柳

◯「宮永愛子 - 地中からはなつ島 - 」 資生堂ギャラリー

・「九州列車の旅」 INAXギャラリー1

・「Haptic - 触覚」 TWS本郷

・「ヴィック・ムニーズ - ビューティフル・アース」 TWS渋谷

コンサート

・「NHK交響楽団第1637回定期公演」 「シューベルト:交響曲第8番」他 ジンマン(10日)

◯「NHK交響楽団第52回オーチャード定期」 「ドヴォルザーク:交響曲第8番」他 エリシュカ

以下、記事にまとめられなかった展示の感想です。

「セザンヌ主義」@横浜美術館

ともかく大風呂敷を広げ過ぎたのではないだろうか。私の足りない頭を一先ず棚に上げておくとしても、一体展示の何を見れば、また汲み取れば良いのかがまるで分からなかった。一層のことセザンヌや西洋絵画を除き、安井曾太郎や森田、また須田らの『近代日本洋画展』にしてしまった方がまだ良かったかもしれない。会場で一番人だかりが出来ていたのは、セザンヌの作品ではなく、その影響云々を長文で説くキャプションであったのは何とも皮肉だった。

「いとも美しき西洋版画の世界」@八王子市夢美術館

期待以上の西洋版画群を見られて大満足。特に前半、15世紀から18世紀までのデューラー、ボス、ブリューゲル、ヴェルデ、ホガーズ、ゴヤらは強く印象に残った。今回ほど一点一点、食い入るように作品を見たのは久しぶり。お世辞にも広いとは言えない八王子夢美だが、2時間近くは滞在していたかもしれない。出来のイマイチな図録も即決で購入してしまった。

今月の予定、もしくはまだ書ききれていない感想については、次回以降のエントリへ廻したいと思います。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「田中秀和 - カムフラージュ」 児玉画廊 東京

児玉画廊 東京(港区白金3-1-15 1階)

「田中秀和 - カムフラージュ」

1/10-2/14

巨大なストロークがうごめきながら色鮮やかな抽象世界を象ります。「線や色彩の鮮烈な動きや構成によって、意識や感覚の新しい局面を開こう」(TABより引用)とする画家、田中秀和の個展を見てきました。

ともかく印象深いのは、殆ど無造作と思えるほどに画面を走るタッチ自体の漲る力感です。キャンバスの地が浮き上がるほどにかすれた絵具が、極太の面のようなストロークをとって縦横無尽に駆け巡っています。もちろんその形も一定しません。空気を纏い、常にワサワサと風を起こすかのようにして奔放に靡いていました。またリズムも自由です。空間を切り裂き、まさに変幻自在に絵具が踊っていました。

アメリカ抽象絵画を見るような普遍性と、その反面での感覚的な動きに由来するある種の快感が同居しています。

2月14日までの開催です。

「田中秀和 - カムフラージュ」

1/10-2/14

巨大なストロークがうごめきながら色鮮やかな抽象世界を象ります。「線や色彩の鮮烈な動きや構成によって、意識や感覚の新しい局面を開こう」(TABより引用)とする画家、田中秀和の個展を見てきました。

ともかく印象深いのは、殆ど無造作と思えるほどに画面を走るタッチ自体の漲る力感です。キャンバスの地が浮き上がるほどにかすれた絵具が、極太の面のようなストロークをとって縦横無尽に駆け巡っています。もちろんその形も一定しません。空気を纏い、常にワサワサと風を起こすかのようにして奔放に靡いていました。またリズムも自由です。空間を切り裂き、まさに変幻自在に絵具が踊っていました。

アメリカ抽象絵画を見るような普遍性と、その反面での感覚的な動きに由来するある種の快感が同居しています。

2月14日までの開催です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ランドスケープ 柴田敏雄 展」 東京都写真美術館

東京都写真美術館(目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内)

「ランドスケープ 柴田敏雄 展」

2008/12/13-2009/2/8

「自然の中に人間が作り上げた景色」(eyesより)を鮮やかに切り取ります。東京都写真美術館で開催中の柴田敏雄の個展へ行ってきました。

自然へと果敢に飛び込み、息づく人間の『業』を捉える柴田のアプローチは、かつてのモノクロより近作のカラーに至るまで一貫して変わることがありません。緑深き山をコンクリートやブロックで覆う作為の痕跡は、当然ながら「環境問題」(ちらしより引用)を考えさせないわけではありませんが、そこに敢然と存在する人工美の世界を否定することは容易ではないでしょう。木々を押しのけて切り開かれたダムより落ちる水を捉えた「相馬郡鹿島町」(1990)では、あたかもシルクのカーテンを開くかのような緩やかな曲線美と相まってか、モダンアートを見るようなスタイリッシュさと、一方での泰然とした水自体の深遠な力を引き出すことに成功しています。轟々たる水の音はかき消され、静寂の一瞬間が克明に示されていました。

あるがままの人工美を提示するという観点からすれば、モノクロームよりも、被写体をオブラートに包まないカラーの方がより高い次元に達しています。何本もの白い水の筋が錆の跡と鮮やかなコントラストを描く「栃木県日光市」(2007)や、紅葉に染まる山道を一面の人工岸壁が覆った「埼玉県秩父市」(2006)などは、混沌としていたであろう原風景に別種の造形的美が現れたかのような感覚、もしくは言わば錯覚を与えていました。また柴田は、『破壊』して生まれた美の現象と、根本的に自然を変え続けなくてはならない人間のある種の後ろめたさを並列的に引き出しています。自然と人工の安易な対立はここに戒められていました。

ハイライトをカラー作品とするなら、展示の順路はむしろ逆でも良かったのではないでしょうか。前半のカラーの印象はあまりにも強烈でした。

2月8日までの開催です。

「ランドスケープ 柴田敏雄 展」

2008/12/13-2009/2/8

「自然の中に人間が作り上げた景色」(eyesより)を鮮やかに切り取ります。東京都写真美術館で開催中の柴田敏雄の個展へ行ってきました。

自然へと果敢に飛び込み、息づく人間の『業』を捉える柴田のアプローチは、かつてのモノクロより近作のカラーに至るまで一貫して変わることがありません。緑深き山をコンクリートやブロックで覆う作為の痕跡は、当然ながら「環境問題」(ちらしより引用)を考えさせないわけではありませんが、そこに敢然と存在する人工美の世界を否定することは容易ではないでしょう。木々を押しのけて切り開かれたダムより落ちる水を捉えた「相馬郡鹿島町」(1990)では、あたかもシルクのカーテンを開くかのような緩やかな曲線美と相まってか、モダンアートを見るようなスタイリッシュさと、一方での泰然とした水自体の深遠な力を引き出すことに成功しています。轟々たる水の音はかき消され、静寂の一瞬間が克明に示されていました。

あるがままの人工美を提示するという観点からすれば、モノクロームよりも、被写体をオブラートに包まないカラーの方がより高い次元に達しています。何本もの白い水の筋が錆の跡と鮮やかなコントラストを描く「栃木県日光市」(2007)や、紅葉に染まる山道を一面の人工岸壁が覆った「埼玉県秩父市」(2006)などは、混沌としていたであろう原風景に別種の造形的美が現れたかのような感覚、もしくは言わば錯覚を与えていました。また柴田は、『破壊』して生まれた美の現象と、根本的に自然を変え続けなくてはならない人間のある種の後ろめたさを並列的に引き出しています。自然と人工の安易な対立はここに戒められていました。

ハイライトをカラー作品とするなら、展示の順路はむしろ逆でも良かったのではないでしょうか。前半のカラーの印象はあまりにも強烈でした。

2月8日までの開催です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |