都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「平子雄一:庭先メモリーズ 見えない森」 LIXILギャラリー

LIXILギャラリー

「平子雄一:庭先メモリーズ 見えない森」

3/1-3/29

LIXILギャラリーで開催中の平子雄一展、「庭先メモリーズ 見えない森」へ行ってきました。

本展の概要、及び作家プロフィールについては同ギャラリーのWEBサイトをご参照下さい。

平子雄一:庭先メモリーズ 見えない森@現代美術個展 GALLERY2

2006年にロンドンのWimbledon College of Artを卒業後、主に国内の画廊にて個展、もしくはグループ展を重ねてきました。

さて私にとって平子と言えば、2010年のギャラリーモモ両国での個展を思い出しますが、混沌とした森の中を、どこか擬人化したような植物のモチーフが登場する作風にあまり変化はないかもしれません。

絵具を重ねた激しいストロークはキャンバス上をのたうち回るように進み、それらがどことなく幻想性を帯びた森林を作り上げます。

これらの植物はあくまでも「都市の植物」であり、街で身近な庭や公園をテーマとしているそうですが、背景の闇もあってか、何やら不穏な気配を終始感じさせてはいないでしょうか。

また今回の個展では立体作品が印象に残ります。実際の木を組み込んだ上、表面には絵具をデコラティブに積み重ねています。陶のような質感と言えるかもしれません。

なお平子は現在、渋谷のワンダーサイトのアートカフェ「kurage」でも展示を行っています。

TWS-Emerging 169 平子雄一@トーキョーワンダーサイト・アートカフェ「kurage」 1/27-3/26

3月29日までの開催です。

*3月1日より「INAXギャラリー」は「LIXILギャラリー」(リクシルギャラリー)へと名前が変更になりました。

「平子雄一:庭先メモリーズ 見えない森」 LIXILギャラリー

会期:3月1日(木)~3月29日(木)

休廊:日・祝

時間:10:00~18:00

住所:中央区京橋3-6-18 LIXIL:GINZA2階

交通:東京メトロ銀座線京橋駅より徒歩1分、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分、都営浅草線宝町駅より徒歩3分、JR線有楽町駅より徒歩7分。

「平子雄一:庭先メモリーズ 見えない森」

3/1-3/29

LIXILギャラリーで開催中の平子雄一展、「庭先メモリーズ 見えない森」へ行ってきました。

本展の概要、及び作家プロフィールについては同ギャラリーのWEBサイトをご参照下さい。

平子雄一:庭先メモリーズ 見えない森@現代美術個展 GALLERY2

2006年にロンドンのWimbledon College of Artを卒業後、主に国内の画廊にて個展、もしくはグループ展を重ねてきました。

さて私にとって平子と言えば、2010年のギャラリーモモ両国での個展を思い出しますが、混沌とした森の中を、どこか擬人化したような植物のモチーフが登場する作風にあまり変化はないかもしれません。

絵具を重ねた激しいストロークはキャンバス上をのたうち回るように進み、それらがどことなく幻想性を帯びた森林を作り上げます。

これらの植物はあくまでも「都市の植物」であり、街で身近な庭や公園をテーマとしているそうですが、背景の闇もあってか、何やら不穏な気配を終始感じさせてはいないでしょうか。

また今回の個展では立体作品が印象に残ります。実際の木を組み込んだ上、表面には絵具をデコラティブに積み重ねています。陶のような質感と言えるかもしれません。

なお平子は現在、渋谷のワンダーサイトのアートカフェ「kurage」でも展示を行っています。

TWS-Emerging 169 平子雄一@トーキョーワンダーサイト・アートカフェ「kurage」 1/27-3/26

3月29日までの開催です。

*3月1日より「INAXギャラリー」は「LIXILギャラリー」(リクシルギャラリー)へと名前が変更になりました。

「平子雄一:庭先メモリーズ 見えない森」 LIXILギャラリー

会期:3月1日(木)~3月29日(木)

休廊:日・祝

時間:10:00~18:00

住所:中央区京橋3-6-18 LIXIL:GINZA2階

交通:東京メトロ銀座線京橋駅より徒歩1分、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅7番出口より徒歩3分、都営浅草線宝町駅より徒歩3分、JR線有楽町駅より徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

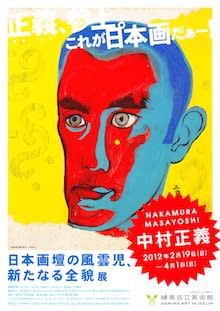

「中村正義展」 練馬区立美術館

練馬区立美術館

「日本画壇の風雲児、中村正義-新たなる全貌」

2/19-4/1

「正義、参上。これが日本画だぁー!」のコピーも強烈です。練馬区立美術館で開催中の「日本画壇の風雲児、中村正義-新たなる全貌」へ行ってきました。

戦後の日本画壇において、常に「革新と前衛」(展覧会公式WEBサイトより引用)を追い求めてきた一人の画家をご存知でしょうか。

それが今回の主人公である中村正義(1924~77)です。

会場風景

中村は若くして日本画を志し、36歳の時に日展審査員となるなど、いわゆる画壇の中心へとのし上がりますが、元来の反骨精神から僅か1年で日展を脱退、以降は挑戦的な、ようは前衛と言うべき日本画を追求しました。

しかしながら彼の画業は決して長くはありません。肺病を患い、制作と闘病生活を同時に平行していた中村は、まだこれからという52歳の時に肺がんで生涯を閉じます。

その短い画家人生において膨大な数の作品を残しましたが、画業がまとめて紹介されたことはこれまで殆どありませんでした。

今回はそうした中村の壮絶な画業を俯瞰的に眺めることの出来る絶好の機会です。本画、素描あわせて約240点あまりにもの作品が一堂に会しています。(出品リスト)一大回顧展に相応しいスケールでした。

さてともかく唖然とまでさせられるのは、作品の放つ猛烈な個性、つまりはアクの強さです。

「萬松寺不動堂八大童子」(1960年)萬松寺

元々、高山辰雄に憧れ、初期には童画風の可愛らしい作品も描いていた中村ですが、初めて障壁画に挑戦した「萬松寺不動堂八大童子」(1960年)など、そのおどろおどろしいまでの作風は、見る者全てに深い印象を与えるのではないでしょうか。

「女(赤い舞妓)」(1957年)豊橋市美術博物館、「舞妓(白い舞妓)」(1958年)荒井神社、「舞子(黒い舞子)」(1959年)BSN新潟放送

とりわけ凄まじいのは1957年から59年にかけて描かれた舞妓三部作に他なりません。

1952年に4年にも及ぶ結核の治療から解放された中村は、赤、白、そして黒の舞妓の姿を鮮やかな描写で表しました。

「舞子(黒い舞子)」(1959年)BSN新潟放送 *3/11まで展示

とりわけ黒の舞妓には度肝を抜かれた方も多いのではないでしょうか。黄色の着物をはだけて露となったのは、それでも全く動じない舞妓の裸体そのものでした。

さて1961年に日展を脱退した以降は、あえて好みではない明るい色を用いるという、いわゆる原色実験を行い、かつてはセピアの中村と言われた画風を大きく変えていきます。

「男と女」(1963年)豊橋市美術博物館

「男と女」(1963年)は春画という半ば伝統的なモチーフを取り入れながらも、どこかポップアート風な様相を見せてはいないでしょうか。

そして「男女」(1963年)では絵具にボンドを混ぜ込み、それこそポロックならぬドリッピングの技法までを用いています。

「爽爽[蒼明]」(1966年)岡崎市美術館、「爽爽[風景]」(1966年)愛知県美術館

また先に春画に触れたように、たとえば金剛寺の「日月山水図屏風」を下敷きとした「爽爽」(1966年)など、必ずしも伝統を放棄しているわけではないところも重要です。

横山操の同作に触発されたという「瀟湘八景」(1964年)では、時に墨を操り、どこか叙情的な景色を描きだしています。

とは言えやはりロンドンで個展を開いた際に出品したシリーズや、素材にビーズやボタンをコラージュした「花子」など、日本画離れした表現もひたすらに突き詰めていきます。

会場風景

こうした前衛を求めた中村ですが、その前には様々なハードルも立ちはだかります。中でも中村と日展との対立を知った画廊からは、日展との関係の悪化を恐れて、作品の取り扱いを拒否されたこともあったそうです。

それでも彼は別の展覧会を企画したり、映画や舞台美術の仕事などをするなどして、存在をアピールしていきました。

1970年にガンが転移したことが分かった中村は、仏画を描き始めるなど、これまでとはまた変わった制作に取り組みます。

「顔」(1973-76年)中村正義の美術館

また約30点ほどの顔、しかも全てが自画像であるという「顔」(1973-76年)などからは、どことなく暗鬱な闇の世界とともに、何とも言い難い作家の苦しみを感じるのではないでしょうか。

「うしろの人」(1977年)豊橋市美術博物館

絶作の「うしろの人」(1977年)には中村の得意とする舞妓のモチーフが登場しますが、もはや亡霊のように虚ろです。そこにはこの世ならざぬ、言わば彼岸が描かれているように思えてなりませんでした。

目まぐるしく作風が変遷する制作の軌跡を追っていくと、そのエネルギッシュな表現に圧倒されるとともに、志半ばで倒れた作家の無念を感じるかもしれません。

なお先にも触れましたが、注目の「黒の舞妓」は3月11日の出品、つまり舞妓三部作が揃うのは次の日曜日までです。ご注意下さい。

4月1日までの開催です。ずばりおすすめします。

「日本画壇の風雲児、中村正義-新たなる全貌」 練馬区立美術館

会期:2月19日(日)~4月1日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~18:00

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「日本画壇の風雲児、中村正義-新たなる全貌」

2/19-4/1

「正義、参上。これが日本画だぁー!」のコピーも強烈です。練馬区立美術館で開催中の「日本画壇の風雲児、中村正義-新たなる全貌」へ行ってきました。

戦後の日本画壇において、常に「革新と前衛」(展覧会公式WEBサイトより引用)を追い求めてきた一人の画家をご存知でしょうか。

それが今回の主人公である中村正義(1924~77)です。

会場風景

中村は若くして日本画を志し、36歳の時に日展審査員となるなど、いわゆる画壇の中心へとのし上がりますが、元来の反骨精神から僅か1年で日展を脱退、以降は挑戦的な、ようは前衛と言うべき日本画を追求しました。

しかしながら彼の画業は決して長くはありません。肺病を患い、制作と闘病生活を同時に平行していた中村は、まだこれからという52歳の時に肺がんで生涯を閉じます。

その短い画家人生において膨大な数の作品を残しましたが、画業がまとめて紹介されたことはこれまで殆どありませんでした。

今回はそうした中村の壮絶な画業を俯瞰的に眺めることの出来る絶好の機会です。本画、素描あわせて約240点あまりにもの作品が一堂に会しています。(出品リスト)一大回顧展に相応しいスケールでした。

さてともかく唖然とまでさせられるのは、作品の放つ猛烈な個性、つまりはアクの強さです。

「萬松寺不動堂八大童子」(1960年)萬松寺

元々、高山辰雄に憧れ、初期には童画風の可愛らしい作品も描いていた中村ですが、初めて障壁画に挑戦した「萬松寺不動堂八大童子」(1960年)など、そのおどろおどろしいまでの作風は、見る者全てに深い印象を与えるのではないでしょうか。

「女(赤い舞妓)」(1957年)豊橋市美術博物館、「舞妓(白い舞妓)」(1958年)荒井神社、「舞子(黒い舞子)」(1959年)BSN新潟放送

とりわけ凄まじいのは1957年から59年にかけて描かれた舞妓三部作に他なりません。

1952年に4年にも及ぶ結核の治療から解放された中村は、赤、白、そして黒の舞妓の姿を鮮やかな描写で表しました。

「舞子(黒い舞子)」(1959年)BSN新潟放送 *3/11まで展示

とりわけ黒の舞妓には度肝を抜かれた方も多いのではないでしょうか。黄色の着物をはだけて露となったのは、それでも全く動じない舞妓の裸体そのものでした。

さて1961年に日展を脱退した以降は、あえて好みではない明るい色を用いるという、いわゆる原色実験を行い、かつてはセピアの中村と言われた画風を大きく変えていきます。

「男と女」(1963年)豊橋市美術博物館

「男と女」(1963年)は春画という半ば伝統的なモチーフを取り入れながらも、どこかポップアート風な様相を見せてはいないでしょうか。

そして「男女」(1963年)では絵具にボンドを混ぜ込み、それこそポロックならぬドリッピングの技法までを用いています。

「爽爽[蒼明]」(1966年)岡崎市美術館、「爽爽[風景]」(1966年)愛知県美術館

また先に春画に触れたように、たとえば金剛寺の「日月山水図屏風」を下敷きとした「爽爽」(1966年)など、必ずしも伝統を放棄しているわけではないところも重要です。

横山操の同作に触発されたという「瀟湘八景」(1964年)では、時に墨を操り、どこか叙情的な景色を描きだしています。

とは言えやはりロンドンで個展を開いた際に出品したシリーズや、素材にビーズやボタンをコラージュした「花子」など、日本画離れした表現もひたすらに突き詰めていきます。

会場風景

こうした前衛を求めた中村ですが、その前には様々なハードルも立ちはだかります。中でも中村と日展との対立を知った画廊からは、日展との関係の悪化を恐れて、作品の取り扱いを拒否されたこともあったそうです。

それでも彼は別の展覧会を企画したり、映画や舞台美術の仕事などをするなどして、存在をアピールしていきました。

1970年にガンが転移したことが分かった中村は、仏画を描き始めるなど、これまでとはまた変わった制作に取り組みます。

「顔」(1973-76年)中村正義の美術館

また約30点ほどの顔、しかも全てが自画像であるという「顔」(1973-76年)などからは、どことなく暗鬱な闇の世界とともに、何とも言い難い作家の苦しみを感じるのではないでしょうか。

「うしろの人」(1977年)豊橋市美術博物館

絶作の「うしろの人」(1977年)には中村の得意とする舞妓のモチーフが登場しますが、もはや亡霊のように虚ろです。そこにはこの世ならざぬ、言わば彼岸が描かれているように思えてなりませんでした。

目まぐるしく作風が変遷する制作の軌跡を追っていくと、そのエネルギッシュな表現に圧倒されるとともに、志半ばで倒れた作家の無念を感じるかもしれません。

なお先にも触れましたが、注目の「黒の舞妓」は3月11日の出品、つまり舞妓三部作が揃うのは次の日曜日までです。ご注意下さい。

4月1日までの開催です。ずばりおすすめします。

「日本画壇の風雲児、中村正義-新たなる全貌」 練馬区立美術館

会期:2月19日(日)~4月1日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~18:00

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

3月の展覧会・ギャラリーetc

長く寒かった冬ですが、どことなく春の息吹が感じられるようになってきたような気もします。3月中に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「松井冬子展」 横浜美術館(~3/18)

・「RYUGU IS OVER!! ー竜宮美術旅館は終わります」 竜宮美術旅館(~3/18)

・「都の遊び 王朝の美」 そごう美術館(~3/20)

・「聖徳太子1390年御遠忌記念 法隆寺展」 日本橋高島屋8階ホール(~3/20)

・「六本木アートナイト2012」 六本木ヒルズ周辺一帯(3/24~25)

・「大阪市立東洋陶磁美術館コレクション 悠久の光彩 東洋陶磁の美展」 サントリー美術館(~4/1)

・「第31回 損保ジャパン美術財団 選抜奨励展」 損保ジャパン東郷青児美術館(~4/1)

・「メグロアドレス 都会に生きる作家」 目黒区美術館(~4/1)

・「第15回 岡本太郎現代芸術賞展」 川崎市岡本太郎美術館(~4/8)

・「虎屋のお雛様」 根津美術館(~4/8)

・「田中敦子展/靉嘔 - ふたたび虹のかなたに」 東京都現代美術館(~5/6)

#講演会:「現代泡沫論」 講師:秋山祐徳太子(美術家)、赤瀬川原平(画家・作家)、山下裕二(美術史家) 3/10 15:00~ 13:30より整理券配布。定員200名。

#ライブ:「河合政之with浜崎亮太」 3/24 18:00~ 先着200名、要観覧券。

#サンデー・プロジェクト「靉嘔によるワーク・イン・プログレス」 毎週日曜、13:00~

・「ザ・タワー~都市と塔のものがたり」 江戸東京博物館(~5/6)

・「ゲルダ・シュタイナー&ヨルク・レンツリンガーー力が生まれるところ」 水戸芸術館(~5/6)

・「三都画家くらべ 京、大坂をみて江戸を知る」 府中市美術館(3/17~5/6)

#前期(3/17-4/15)、後期(4/17-5/6)で展示替えあり→出品リスト(PDF)

・「ユベール・ロベール-時間の庭」 国立西洋美術館(3/6~5/20)

#講演会:「ルソーにおける自然と庭園」 講師:永見文雄(中央大学教授) 3/31 14:00~ 先着140名、12時より整理券配布、要観覧券。

・「小川芋銭展―震災後の眼で、いま」 茨城県立近代美術館(3/17~5/20)

#講演会:「小川芋銭のいた場所」 講師:村田隆志(大阪国際大学専任講師) 3/24 13:30~ 定員250名、無料。

・「桜・さくら・SAKURA 2012」 山種美術館(3/31~5/20)

・「イ・ブル展:私からあなたへ、私たちだけに」 森美術館(~5/27)

・「ボストン美術館 日本美術の至宝」 東京国立博物館(3/20~6/10)

・「レオナルド・ダ・ヴィンチ 美の理想」 Bunkamuraザ・ミュージアム(3/31~6/10)

・「インカ帝国展」 国立科学博物館(3/10~6/24)

#講演会:「考古学から見たインカ」 講師:島田泉(本展監修者) 3/10 13:30~ 先着100名、要観覧券。

・「杉本博司 ハダカから被服へ」 原美術館(3/31~7/1)

ギャラリー

・「東恩納裕 After the Picnic」 VOLCANOISE(~3/11)

・「田中麻記子 透明の気配」 ZEIT-FOTO SALON(~3/24)

・「第6回shiseido art egg 入江早耶」 資生堂ギャラリー(~3/25)

・「川久保ジョイ From dawn to dusk」 新宿高島屋美術画廊(3/14~3/26)

・「平子雄一 庭先メモリーズ」 INAX GALLERY 2(~3/28)

・「泉太郎キュレーション展:有袋類|Marsupials」 TALION GALLERY(~3/31)

・「梅沢和木:大地と水と無主物コア」 CASHI(~3/31)

・「田中秀和:Chaospective」 児玉画廊東京(~4/7)

・「蠱惑~巧術其之参」 スパイラルガーデン(3/30~4/8)

・「塩田千春:存在のあり方」 ケンジタキギャラリー(3/8~4/21)

・「志水児王:Elements」 MISA SHIN GALLERY(3/16~4/28)

さて今月は今年の日本美術展の目玉の一つとなりうるような展覧会が始まります。

それがもちろん言うまでもなく東京国立博物館で開催される「ボストン美術館 日本美術の至宝」展です。

「ボストン美術館 日本美術の至宝」 東京国立博物館(3/20~6/10)

ともかく修復後初公開となる「雲龍図」のチラシの迫力に圧倒された方も多いかもしれません。ボストン美術館の日本美術品が約20年ぶりに国内で展示されるというまたとない機会です。既に出品リストも発表されました。待ちに待っている方も多いのではないでしょうか。

また以前、記者発表会に参加した際の記事もブログにまとめてあります。こちらもあわせてごらんください。

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」記者発表会

さて日本美術関連では毎度の江戸絵画シリーズに定評のある府中市美術館でも興味深い展覧会がはじまります。

「三都画家くらべ 京、大坂をみて江戸を知る」 府中市美術館(3/17~5/6)

こちらもリストが公開されましたが、個人蔵も多く、今回を見逃すと次に何時出会えるか分からないような作品ばかりです。また途中、一度の大きな展示替えも挟みます。(出品リスト)前後期欠かさず見るつもりです。

なおさらにも一点、日本美術では茨城県立近代美術館で開催される通称「河童の芋銭」こと、小川芋銭の回顧展も注目すべきではないでしょうか。

小川芋銭「涼気流」(茨城県近代美術館)

「小川芋銭展―震災後の眼で、いま」 茨城県立近代美術館(3/17~5/20)

タイトルにあえて震災の文言を盛り込み、芋銭を通して、自然と人間との関係を見直そうとする展覧会です。また意外にもご当地の絵師ながら、同館では初の回顧展でもあります。まだ未定ですが、出来れば水戸芸術館とあわせて見に行きたいです。

また震災と言えば、昨年中止された六本木アートナイトが3月24日、25日に開催されます。

「六本木アートナイト2012」 六本木ヒルズ周辺一帯(3/24~25)

草間彌生をゲスト作家に迎え、24日の土曜から深夜、そして翌日まで、六本木一帯で様々なイベントが繰り広げられるアートの祝祭です。コアタイムとなる日没後以降、六本木へと繰り出したいと思います。

それでは今月も宜しくお願いします。

展覧会

・「松井冬子展」 横浜美術館(~3/18)

・「RYUGU IS OVER!! ー竜宮美術旅館は終わります」 竜宮美術旅館(~3/18)

・「都の遊び 王朝の美」 そごう美術館(~3/20)

・「聖徳太子1390年御遠忌記念 法隆寺展」 日本橋高島屋8階ホール(~3/20)

・「六本木アートナイト2012」 六本木ヒルズ周辺一帯(3/24~25)

・「大阪市立東洋陶磁美術館コレクション 悠久の光彩 東洋陶磁の美展」 サントリー美術館(~4/1)

・「第31回 損保ジャパン美術財団 選抜奨励展」 損保ジャパン東郷青児美術館(~4/1)

・「メグロアドレス 都会に生きる作家」 目黒区美術館(~4/1)

・「第15回 岡本太郎現代芸術賞展」 川崎市岡本太郎美術館(~4/8)

・「虎屋のお雛様」 根津美術館(~4/8)

・「田中敦子展/靉嘔 - ふたたび虹のかなたに」 東京都現代美術館(~5/6)

#講演会:「現代泡沫論」 講師:秋山祐徳太子(美術家)、赤瀬川原平(画家・作家)、山下裕二(美術史家) 3/10 15:00~ 13:30より整理券配布。定員200名。

#ライブ:「河合政之with浜崎亮太」 3/24 18:00~ 先着200名、要観覧券。

#サンデー・プロジェクト「靉嘔によるワーク・イン・プログレス」 毎週日曜、13:00~

・「ザ・タワー~都市と塔のものがたり」 江戸東京博物館(~5/6)

・「ゲルダ・シュタイナー&ヨルク・レンツリンガーー力が生まれるところ」 水戸芸術館(~5/6)

・「三都画家くらべ 京、大坂をみて江戸を知る」 府中市美術館(3/17~5/6)

#前期(3/17-4/15)、後期(4/17-5/6)で展示替えあり→出品リスト(PDF)

・「ユベール・ロベール-時間の庭」 国立西洋美術館(3/6~5/20)

#講演会:「ルソーにおける自然と庭園」 講師:永見文雄(中央大学教授) 3/31 14:00~ 先着140名、12時より整理券配布、要観覧券。

・「小川芋銭展―震災後の眼で、いま」 茨城県立近代美術館(3/17~5/20)

#講演会:「小川芋銭のいた場所」 講師:村田隆志(大阪国際大学専任講師) 3/24 13:30~ 定員250名、無料。

・「桜・さくら・SAKURA 2012」 山種美術館(3/31~5/20)

・「イ・ブル展:私からあなたへ、私たちだけに」 森美術館(~5/27)

・「ボストン美術館 日本美術の至宝」 東京国立博物館(3/20~6/10)

・「レオナルド・ダ・ヴィンチ 美の理想」 Bunkamuraザ・ミュージアム(3/31~6/10)

・「インカ帝国展」 国立科学博物館(3/10~6/24)

#講演会:「考古学から見たインカ」 講師:島田泉(本展監修者) 3/10 13:30~ 先着100名、要観覧券。

・「杉本博司 ハダカから被服へ」 原美術館(3/31~7/1)

ギャラリー

・「東恩納裕 After the Picnic」 VOLCANOISE(~3/11)

・「田中麻記子 透明の気配」 ZEIT-FOTO SALON(~3/24)

・「第6回shiseido art egg 入江早耶」 資生堂ギャラリー(~3/25)

・「川久保ジョイ From dawn to dusk」 新宿高島屋美術画廊(3/14~3/26)

・「平子雄一 庭先メモリーズ」 INAX GALLERY 2(~3/28)

・「泉太郎キュレーション展:有袋類|Marsupials」 TALION GALLERY(~3/31)

・「梅沢和木:大地と水と無主物コア」 CASHI(~3/31)

・「田中秀和:Chaospective」 児玉画廊東京(~4/7)

・「蠱惑~巧術其之参」 スパイラルガーデン(3/30~4/8)

・「塩田千春:存在のあり方」 ケンジタキギャラリー(3/8~4/21)

・「志水児王:Elements」 MISA SHIN GALLERY(3/16~4/28)

さて今月は今年の日本美術展の目玉の一つとなりうるような展覧会が始まります。

それがもちろん言うまでもなく東京国立博物館で開催される「ボストン美術館 日本美術の至宝」展です。

「ボストン美術館 日本美術の至宝」 東京国立博物館(3/20~6/10)

ともかく修復後初公開となる「雲龍図」のチラシの迫力に圧倒された方も多いかもしれません。ボストン美術館の日本美術品が約20年ぶりに国内で展示されるというまたとない機会です。既に出品リストも発表されました。待ちに待っている方も多いのではないでしょうか。

また以前、記者発表会に参加した際の記事もブログにまとめてあります。こちらもあわせてごらんください。

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」記者発表会

さて日本美術関連では毎度の江戸絵画シリーズに定評のある府中市美術館でも興味深い展覧会がはじまります。

「三都画家くらべ 京、大坂をみて江戸を知る」 府中市美術館(3/17~5/6)

こちらもリストが公開されましたが、個人蔵も多く、今回を見逃すと次に何時出会えるか分からないような作品ばかりです。また途中、一度の大きな展示替えも挟みます。(出品リスト)前後期欠かさず見るつもりです。

なおさらにも一点、日本美術では茨城県立近代美術館で開催される通称「河童の芋銭」こと、小川芋銭の回顧展も注目すべきではないでしょうか。

小川芋銭「涼気流」(茨城県近代美術館)

「小川芋銭展―震災後の眼で、いま」 茨城県立近代美術館(3/17~5/20)

タイトルにあえて震災の文言を盛り込み、芋銭を通して、自然と人間との関係を見直そうとする展覧会です。また意外にもご当地の絵師ながら、同館では初の回顧展でもあります。まだ未定ですが、出来れば水戸芸術館とあわせて見に行きたいです。

また震災と言えば、昨年中止された六本木アートナイトが3月24日、25日に開催されます。

「六本木アートナイト2012」 六本木ヒルズ周辺一帯(3/24~25)

草間彌生をゲスト作家に迎え、24日の土曜から深夜、そして翌日まで、六本木一帯で様々なイベントが繰り広げられるアートの祝祭です。コアタイムとなる日没後以降、六本木へと繰り出したいと思います。

それでは今月も宜しくお願いします。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「ガロン第二回展 日本背景」 旧田中家住宅

旧田中家住宅

「ガロン第二回展 日本背景」

2/14-3/18

旧田中家住宅で開催中の「ガロン第二回展 日本背景」へ行ってきました。

埼玉県は川口市、埼玉高速鉄道川口元郷駅付近の街道沿いに、大正末期から昭和初期にかけて建てられた国指定有形文化財の洋館があることをご存知でしょうか。

旧田中家住宅全景(正面)

江戸時代より川口にて醸造業と材木商を営み、戦後には市長も輩出した地元の名家、田中家ですが、その住居として用いられていた建物が現在、川口市立文化財センター分館「旧田中家住宅」として保存、また公開されています。

そしてそこで行われているのが「ガロン第二回展 日本背景」です。

ガロンは2007年に主に日本絵画、日本美術を出自とした若手作家、またキュレーターによって結成されたグループです。一昨年には白金「瑞聖寺」で第一回展を開催しました。ご記憶の方も多いかもしれません。

さて今回の出品の作家は以下の通りです。

ガロンメンバー:市川裕司、大浦雅臣、金子朋樹、佐藤裕一郎、松永龍太郎

ゲスト:金理有、後藤雅樹、前川多仁、山本麻璃絵

ガロンのメンバー5名とゲストの4名、あわせて9名の作家が参加していました。

山本麻璃絵「公衆電話とタウンページ」2010年

歴史的建造物での展示と言うことで、建物自体の趣きにも惹かれてしまいますが、冒頭のロビーにて、いきなりぐっと心を掴まれたのが、先だっての所沢ビエンナーレでも出品のあった山本麻璃絵の立体でした。

山本麻璃絵「扇風機」2011年

こうしたロビーによく有りがちな公衆電話が半ばフェイク的に木彫で示されているだけでも嬉しくなってしまいますが、続く和室には「扇風機」までが置かれ、いつもながらに場所へすっと溶け込むような演出で楽しませてくれます。

ちなみに山本の立体は会場内に計8点ありました。探して歩くのも面白いしれません。

左:大浦雅臣「百鬼道中図」2011年

またそもそもガロンは日本絵画の作家が主ですが、今回はこの木彫の山本のように、染織や陶、また鋳金を手がける作家をゲストとして迎えたことで、ようは絵画だけではない、幅広い表現の作品を見られるのも重要なポイントかもしれません。

さて旧田中家住宅は洋館の後に数寄屋造りの和館が増築されたこともあり、洋風建築という割りには和室が目立ちますが、そうした空間を器用に使っていたのが染織の前川多仁です。

前川多仁「合体変身!(アシュラロボ)」2010年 他

色鮮やかなろうけつ染めを基本に、プリントなどを組み合わせ、どこかメカチックでかつキッチュなモチーフの寝具を展開しています。

床の間には同じく前川の掛軸がかかっていますが、ともかくこの激しい赤の印象は目に焼き付きます。この寝具で眠ると一体どのような夢を見るのでしょうか。和室にはただならぬ気配が漂っていました。

さてこうした『和』の一方、『洋』を上手く利用したのが、ガロンメンバーの市川裕司です。

市川裕司「円環12-1」2012年

市川は建物の洋館部分の縦三層、ようは1、2、3階のスペースの全てに3つの作品を出品しています。

市川裕司「eschaton O」2012年

日本画の素材を取り入れながらも、インスタレーションとして完成された展示には思わず目を奪われるのではないでしょうか。

順に沿って階段をあがっていくと、全く同じ広さの3つの『洋』の空間が、市川の手によって見事に表情を変えています。何とも巧みな構成でした。

金理有「アルジャーノンの花瓶」

さて巧みな構成と言えば横トリでもお馴染みの金理有の陶芸が忘れられません。

庭園より茶室方向

実は今回の展示はこの洋館と和館が合わさった本館と、お庭を挟んで向き合う茶室の二つの建物で行われています。

茶室展示風景

金の作品は本館ではラスト、3階の階段の手すりの上に1点、何やら来場者の行く末でもじっと見守るかのように一点置かれているに過ぎませんが、続く茶室では、入口を含め、約10点超の作品が一堂に会しています。

茶室展示風景、奥:金子朋樹「空遊図」2012年

ようは本館の最後と茶室の最初が金理有で繋がっているわけです。それにこの茶室でも金の作品が空間にハマっていました。とりわけししおどしは思わず感嘆させられるほどです。

歴史的建造物に現代アートを持ち込んだ展示はさほど珍しくありませんが、作品を収めるところに収め、逆に時には意外な場所に展示するなど、全体の構成はとてもメリハリがあります。

ガロンの名付け親でもあり、企画の小金沢智のキュレーションには感心させられました。

*上記、キュレーション云々についての記述をしたところ、企画の小金沢氏のコメントが@galllllllonアカウントからありました。

@galllllllon基本的にはガロンの作家の展示希望場所があって、それに合わせてゲストに場所のお願いはしましたが、僕がしたのはその上での調整くらい。だからキュレーションとはちょっと違うのかもしれない(だから企画という言葉を使ってます)。みんなで考えたようなところがある。

@galllllllonだから、立場上僕が全部の構成までしていると思われがちだと思うけど、実際はそんなことはないのです。作家の色々な提案を聞きつつ、相談しながら、みんなで力を合わせて作ったという方が正しい。全体の責任は僕にあるけど、構成がよかった!と思った方は、いい作家のおかげと思ってください(笑)。

旧田中家住宅全景(庭園より。先に左の洋館が建てられ、次いで右の和館が増築されました。)

さて会場です。初めにも触れた通り、埼玉高速鉄道の川口元郷駅より岩槻街道沿いを北上、約6~7分のところにあります。なお川口元郷駅へは都心から南北線乗り入れで30分程度です。また帰りはJR川口駅まで歩きましたが、こちらは駅まで25分程度でした。

市川裕司「1923」2011年

観覧料は施設入場料の200円のみです。

3月18日まで開催されています。おすすめします。

「ガロン第二回展 日本背景」(@galllllllon) 旧田中家住宅

会期:2月14日(火)~3月18日(日)

休館:月曜日(2/20、2/27、3/5、3/12)

時間:9:30~16:30

住所:埼玉県川口市末広1-7-2

交通:SR埼玉高速鉄道川口元郷駅2番出口より徒歩8分。

「ガロン第二回展 日本背景」

2/14-3/18

旧田中家住宅で開催中の「ガロン第二回展 日本背景」へ行ってきました。

埼玉県は川口市、埼玉高速鉄道川口元郷駅付近の街道沿いに、大正末期から昭和初期にかけて建てられた国指定有形文化財の洋館があることをご存知でしょうか。

旧田中家住宅全景(正面)

江戸時代より川口にて醸造業と材木商を営み、戦後には市長も輩出した地元の名家、田中家ですが、その住居として用いられていた建物が現在、川口市立文化財センター分館「旧田中家住宅」として保存、また公開されています。

そしてそこで行われているのが「ガロン第二回展 日本背景」です。

ガロンは2007年に主に日本絵画、日本美術を出自とした若手作家、またキュレーターによって結成されたグループです。一昨年には白金「瑞聖寺」で第一回展を開催しました。ご記憶の方も多いかもしれません。

さて今回の出品の作家は以下の通りです。

ガロンメンバー:市川裕司、大浦雅臣、金子朋樹、佐藤裕一郎、松永龍太郎

ゲスト:金理有、後藤雅樹、前川多仁、山本麻璃絵

ガロンのメンバー5名とゲストの4名、あわせて9名の作家が参加していました。

山本麻璃絵「公衆電話とタウンページ」2010年

歴史的建造物での展示と言うことで、建物自体の趣きにも惹かれてしまいますが、冒頭のロビーにて、いきなりぐっと心を掴まれたのが、先だっての所沢ビエンナーレでも出品のあった山本麻璃絵の立体でした。

山本麻璃絵「扇風機」2011年

こうしたロビーによく有りがちな公衆電話が半ばフェイク的に木彫で示されているだけでも嬉しくなってしまいますが、続く和室には「扇風機」までが置かれ、いつもながらに場所へすっと溶け込むような演出で楽しませてくれます。

ちなみに山本の立体は会場内に計8点ありました。探して歩くのも面白いしれません。

左:大浦雅臣「百鬼道中図」2011年

またそもそもガロンは日本絵画の作家が主ですが、今回はこの木彫の山本のように、染織や陶、また鋳金を手がける作家をゲストとして迎えたことで、ようは絵画だけではない、幅広い表現の作品を見られるのも重要なポイントかもしれません。

さて旧田中家住宅は洋館の後に数寄屋造りの和館が増築されたこともあり、洋風建築という割りには和室が目立ちますが、そうした空間を器用に使っていたのが染織の前川多仁です。

前川多仁「合体変身!(アシュラロボ)」2010年 他

色鮮やかなろうけつ染めを基本に、プリントなどを組み合わせ、どこかメカチックでかつキッチュなモチーフの寝具を展開しています。

床の間には同じく前川の掛軸がかかっていますが、ともかくこの激しい赤の印象は目に焼き付きます。この寝具で眠ると一体どのような夢を見るのでしょうか。和室にはただならぬ気配が漂っていました。

さてこうした『和』の一方、『洋』を上手く利用したのが、ガロンメンバーの市川裕司です。

市川裕司「円環12-1」2012年

市川は建物の洋館部分の縦三層、ようは1、2、3階のスペースの全てに3つの作品を出品しています。

市川裕司「eschaton O」2012年

日本画の素材を取り入れながらも、インスタレーションとして完成された展示には思わず目を奪われるのではないでしょうか。

順に沿って階段をあがっていくと、全く同じ広さの3つの『洋』の空間が、市川の手によって見事に表情を変えています。何とも巧みな構成でした。

金理有「アルジャーノンの花瓶」

さて巧みな構成と言えば横トリでもお馴染みの金理有の陶芸が忘れられません。

庭園より茶室方向

実は今回の展示はこの洋館と和館が合わさった本館と、お庭を挟んで向き合う茶室の二つの建物で行われています。

茶室展示風景

金の作品は本館ではラスト、3階の階段の手すりの上に1点、何やら来場者の行く末でもじっと見守るかのように一点置かれているに過ぎませんが、続く茶室では、入口を含め、約10点超の作品が一堂に会しています。

茶室展示風景、奥:金子朋樹「空遊図」2012年

ようは本館の最後と茶室の最初が金理有で繋がっているわけです。それにこの茶室でも金の作品が空間にハマっていました。とりわけししおどしは思わず感嘆させられるほどです。

歴史的建造物に現代アートを持ち込んだ展示はさほど珍しくありませんが、作品を収めるところに収め、逆に時には意外な場所に展示するなど、全体の構成はとてもメリハリがあります。

ガロンの名付け親でもあり、企画の小金沢智のキュレーションには感心させられました。

*上記、キュレーション云々についての記述をしたところ、企画の小金沢氏のコメントが@galllllllonアカウントからありました。

@galllllllon基本的にはガロンの作家の展示希望場所があって、それに合わせてゲストに場所のお願いはしましたが、僕がしたのはその上での調整くらい。だからキュレーションとはちょっと違うのかもしれない(だから企画という言葉を使ってます)。みんなで考えたようなところがある。

@galllllllonだから、立場上僕が全部の構成までしていると思われがちだと思うけど、実際はそんなことはないのです。作家の色々な提案を聞きつつ、相談しながら、みんなで力を合わせて作ったという方が正しい。全体の責任は僕にあるけど、構成がよかった!と思った方は、いい作家のおかげと思ってください(笑)。

旧田中家住宅全景(庭園より。先に左の洋館が建てられ、次いで右の和館が増築されました。)

さて会場です。初めにも触れた通り、埼玉高速鉄道の川口元郷駅より岩槻街道沿いを北上、約6~7分のところにあります。なお川口元郷駅へは都心から南北線乗り入れで30分程度です。また帰りはJR川口駅まで歩きましたが、こちらは駅まで25分程度でした。

市川裕司「1923」2011年

観覧料は施設入場料の200円のみです。

3月18日まで開催されています。おすすめします。

「ガロン第二回展 日本背景」(@galllllllon) 旧田中家住宅

会期:2月14日(火)~3月18日(日)

休館:月曜日(2/20、2/27、3/5、3/12)

時間:9:30~16:30

住所:埼玉県川口市末広1-7-2

交通:SR埼玉高速鉄道川口元郷駅2番出口より徒歩8分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「成層圏 vol.7 林加奈子」 ギャラリーαM

ギャラリーαM

「成層圏 vol.7 林加奈子」

2/18-3/24

2011年度の連続シリーズ展の「成層圏」も本展でラストです。ギャラリーαMで開催中の「成層圏 vol.7 林加奈子」へ行ってきました。

展示概要、作家プロフィールについては同ギャラリーWEBサイトをご参照下さい。

vol.7 林加奈子 Kanako HAYASHI

現在、東京芸術大学大学院美術研究科修士課程(先端)に在籍中の林ですが、最近ではあいちトリエンナーレや別府や広島のアートプロジェクトに参加しています。

本個展ではいわゆるパフォーマンスを記録した映像を出品しました。

さて今回の映像で注目したいのは、ともかく作品の中に流れる時間の変化、またそこへの作家のさり気なく、実は意識的な介入の痕跡です。

「時の娘」(12分)

林は身近な公園へと繰り出し、そこで淡々と、しかしながらどこか奇異なパフォーマンスを繰り広げています。

赤い毛糸の衣装に身を包んだ林は、その糸の一端を公園の木に括り付け、ひたすらぐるぐる回り続けることで、服を解きほぐしていきます。そしてその過程を見せることで、視覚では掴みにくい時の経過を、身体から放たれる糸という分かりやすい形で提示しました。

また「呼吸」では水の中に顔をつけ、ぶくぶくと口から泡を出す映像を展開しています。

そしてこの作品こそ、本来的にはどこでも同じであるはずの『時の流れ』が、実は意識の中では違っていることを最も明確に示しているのではないでしょうか。

水の中で呼吸を止めた場合と通常、大気中にいる場合の時間の意識は、明らかに異なります。当然ながら息苦しい水中の方が時間を強く意識するに違いありません。

「みのむし」(4分)

林は身体と向き合い、終始時へ介入することで、不変のようで実な認識によって変化する時間の有り様を見せつけていました。

さて来年度のαMの展示スケジュールが先日発表されています。

インスタレーションの多いαMでは殆ど初めてとも言える絵画表現メインのグループ展です。またその中で異色なのが来年1月の田中功起の展示ではないでしょうか。次年度もまた大いに期待出来そうです。

3月24日まで開催されています。

「成層圏 vol.7 林加奈子」 ギャラリーαM(@gallery_alpham)

会期:2月18日(土)~3月24日(土)

休廊:日・月・祝。年末年始(12/25~1/9)

時間:12:00~18:00

住所:千代田区東神田1-2-11 アガタ竹澤ビルB1F

交通:都営新宿線馬喰横山駅A1出口より徒歩2分、JR総武快速線馬喰町駅西口2番出口より徒歩2分、日比谷線小伝馬町駅2、4番出口より徒歩6分。

「成層圏 vol.7 林加奈子」

2/18-3/24

2011年度の連続シリーズ展の「成層圏」も本展でラストです。ギャラリーαMで開催中の「成層圏 vol.7 林加奈子」へ行ってきました。

展示概要、作家プロフィールについては同ギャラリーWEBサイトをご参照下さい。

vol.7 林加奈子 Kanako HAYASHI

現在、東京芸術大学大学院美術研究科修士課程(先端)に在籍中の林ですが、最近ではあいちトリエンナーレや別府や広島のアートプロジェクトに参加しています。

本個展ではいわゆるパフォーマンスを記録した映像を出品しました。

さて今回の映像で注目したいのは、ともかく作品の中に流れる時間の変化、またそこへの作家のさり気なく、実は意識的な介入の痕跡です。

「時の娘」(12分)

林は身近な公園へと繰り出し、そこで淡々と、しかしながらどこか奇異なパフォーマンスを繰り広げています。

赤い毛糸の衣装に身を包んだ林は、その糸の一端を公園の木に括り付け、ひたすらぐるぐる回り続けることで、服を解きほぐしていきます。そしてその過程を見せることで、視覚では掴みにくい時の経過を、身体から放たれる糸という分かりやすい形で提示しました。

また「呼吸」では水の中に顔をつけ、ぶくぶくと口から泡を出す映像を展開しています。

そしてこの作品こそ、本来的にはどこでも同じであるはずの『時の流れ』が、実は意識の中では違っていることを最も明確に示しているのではないでしょうか。

水の中で呼吸を止めた場合と通常、大気中にいる場合の時間の意識は、明らかに異なります。当然ながら息苦しい水中の方が時間を強く意識するに違いありません。

「みのむし」(4分)

林は身体と向き合い、終始時へ介入することで、不変のようで実な認識によって変化する時間の有り様を見せつけていました。

さて来年度のαMの展示スケジュールが先日発表されています。

αM2012企画

『絵画、それを愛と呼ぶことにしよう Crazy for Painting』

ゲストキュレーター:保坂健二朗(東京国立近代美術館主任研究員)

2012年4月14日(土)~5月19日(土)山田七菜子

2012年5月26日(土)~6月23日(土)俵萌子

2012年6月30日(土)~7月28日(土)安藤陽子

2012年8月4日(土)~9日15日(土)浅見貴子(休:8/12~27)

2012年9月21日(金)~10月20日(土)小西紀行

2012年10月27日(土)~11月24日(土)衣川明子

2012年12月1日(土)~2013年1月12日(土)増田佳江(休:12/23-1/7)

2013年1月19日(土)~2013年2月2日(土)田中功起

2013年2月9日(土)~2013年3月23日(土)小林正人+杉戸洋

『絵画、それを愛と呼ぶことにしよう Crazy for Painting』

ゲストキュレーター:保坂健二朗(東京国立近代美術館主任研究員)

2012年4月14日(土)~5月19日(土)山田七菜子

2012年5月26日(土)~6月23日(土)俵萌子

2012年6月30日(土)~7月28日(土)安藤陽子

2012年8月4日(土)~9日15日(土)浅見貴子(休:8/12~27)

2012年9月21日(金)~10月20日(土)小西紀行

2012年10月27日(土)~11月24日(土)衣川明子

2012年12月1日(土)~2013年1月12日(土)増田佳江(休:12/23-1/7)

2013年1月19日(土)~2013年2月2日(土)田中功起

2013年2月9日(土)~2013年3月23日(土)小林正人+杉戸洋

インスタレーションの多いαMでは殆ど初めてとも言える絵画表現メインのグループ展です。またその中で異色なのが来年1月の田中功起の展示ではないでしょうか。次年度もまた大いに期待出来そうです。

3月24日まで開催されています。

「成層圏 vol.7 林加奈子」 ギャラリーαM(@gallery_alpham)

会期:2月18日(土)~3月24日(土)

休廊:日・月・祝。年末年始(12/25~1/9)

時間:12:00~18:00

住所:千代田区東神田1-2-11 アガタ竹澤ビルB1F

交通:都営新宿線馬喰横山駅A1出口より徒歩2分、JR総武快速線馬喰町駅西口2番出口より徒歩2分、日比谷線小伝馬町駅2、4番出口より徒歩6分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「『フェルメールへの招待』出版記念パーティー」にご参加下さりありがとうございました!

監修に小池寿子先生、そして編集と一部執筆を「青い日記帳」のTakさんが担当された「フェルメールへの招待」(朝日新聞出版)。

それを祝しての出版記念パーティーを本日、無事終えることが出来ました。約100名の方がご参加下さいました。本当にどうもありがとうございました。

不詳私が幹事をさせていただくことになりましたが、ビンゴの時に少しお話した通り、実際には事前の連絡役程度で当日は何もせず、裏方に徹しておりました。

全てはこのパーティーを一緒に企画していただき、当日素晴らしい司会をして下さった@kin96kumiさんと@butainunana2さん、そして@okanonaokoさんに@zaikabouさん、また受付や書籍の販売、さらにはPAを手伝っていただいた@_kotomoさんに@cezannismeさん、また@mizdesignさんと@kinoko_noさんに@aohieさん、他有志のおかげです。

また会の冒頭でご挨拶いただいた山種美術館の山崎館長をはじめ、コメント下さった金沢百枝先生や池上英洋先生、さらには編集のタミワオフィスの江六前さんもどうもありがとうございました。

途中、私も色々写真を撮ってブログにアップしようと思っていたものの、少しバタバタしてしまって、結局手持ちのiphoneから写したものが2枚残るのみ。(もしお写真を色々お持ちの方がいらっしゃいましたらメールで何枚かいただければと…。)

ですが、皆さんの温かいご協力は決して忘れることはありません。

*ラストに駆けつけて下さった小池先生とTakさん。右は司会の@kin96kumiさん。

また小池先生も大変お忙しい中をわざわざ駆けつけて下さり本当にありがとうございました。最高のタイミングでした。心よりお礼申し上げます。

もちろん絵画芸術になりきりのTakさんも見事なトークで会場をわかして下さいました。さすがです。

*「日本で見たいフェルメール投票」結果発表時に、絵画芸術の画像の前でポーズをとる司会の@butainunana2さんとTakさん。

仮装も簡単にご用意させていただいたつもりでしたが、率直なところあれほど完璧にハマっていただけるとは思いませんでした。

ビンゴもご満足いただけたでしょうか。

有り難くも賞品を提供いただいた朝日新聞、廣済堂、テレビ朝日、東京美術、羽鳥書店、読売新聞の各社様、さらにはBunkamuraザ・ミュージアムと山種美術館の担当者様には心より感謝申し上げます。

それに会場では書籍も販売致しましたが、事前の予想を遥かに上回る売れ行きでした。

また会場では「日本で見たいフェルメール投票」と題し、来日中作も含む、フェルメール全点の中より国内で見たい作品を1点ほどあげていただきました。

以下はその結果です!

デルフトと絵画芸術が人気を二分しました。(会の半分ほどのが投票に参加して下さったようです。ありがとうございます。)

2時間という短い時間ということもあり、少しおし気味のスケジュールだったかもしれません。また他にも至らぬ点が多々あったとは思いますが、何卒ご容赦いただければ幸いです。

それでは改めましてご参加下さった方、また運営に協力して下さった方の全ての方々に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

*印の写真は@hirona7さんに提供していただきました。

それを祝しての出版記念パーティーを本日、無事終えることが出来ました。約100名の方がご参加下さいました。本当にどうもありがとうございました。

不詳私が幹事をさせていただくことになりましたが、ビンゴの時に少しお話した通り、実際には事前の連絡役程度で当日は何もせず、裏方に徹しておりました。

全てはこのパーティーを一緒に企画していただき、当日素晴らしい司会をして下さった@kin96kumiさんと@butainunana2さん、そして@okanonaokoさんに@zaikabouさん、また受付や書籍の販売、さらにはPAを手伝っていただいた@_kotomoさんに@cezannismeさん、また@mizdesignさんと@kinoko_noさんに@aohieさん、他有志のおかげです。

また会の冒頭でご挨拶いただいた山種美術館の山崎館長をはじめ、コメント下さった金沢百枝先生や池上英洋先生、さらには編集のタミワオフィスの江六前さんもどうもありがとうございました。

途中、私も色々写真を撮ってブログにアップしようと思っていたものの、少しバタバタしてしまって、結局手持ちのiphoneから写したものが2枚残るのみ。(もしお写真を色々お持ちの方がいらっしゃいましたらメールで何枚かいただければと…。)

ですが、皆さんの温かいご協力は決して忘れることはありません。

*ラストに駆けつけて下さった小池先生とTakさん。右は司会の@kin96kumiさん。

また小池先生も大変お忙しい中をわざわざ駆けつけて下さり本当にありがとうございました。最高のタイミングでした。心よりお礼申し上げます。

もちろん絵画芸術になりきりのTakさんも見事なトークで会場をわかして下さいました。さすがです。

*「日本で見たいフェルメール投票」結果発表時に、絵画芸術の画像の前でポーズをとる司会の@butainunana2さんとTakさん。

仮装も簡単にご用意させていただいたつもりでしたが、率直なところあれほど完璧にハマっていただけるとは思いませんでした。

ビンゴもご満足いただけたでしょうか。

有り難くも賞品を提供いただいた朝日新聞、廣済堂、テレビ朝日、東京美術、羽鳥書店、読売新聞の各社様、さらにはBunkamuraザ・ミュージアムと山種美術館の担当者様には心より感謝申し上げます。

それに会場では書籍も販売致しましたが、事前の予想を遥かに上回る売れ行きでした。

また会場では「日本で見たいフェルメール投票」と題し、来日中作も含む、フェルメール全点の中より国内で見たい作品を1点ほどあげていただきました。

以下はその結果です!

1位:「デルフトの眺望」 12票

2位:「絵画芸術」 10票

3位:「天秤を持つ女」 5票

4位:「合奏」4票

5位:「水差しを持つ女」、「真珠の耳飾りの女」 3票

6位:「ギターを弾く女」、「信仰の寓意」 2票

7位:「聖プラクセディス」、「眠る女」、「窓辺で手紙を読む女」、「兵士と笑う娘」、「真珠の首飾りの女」、「赤い帽子の女」、「少女」、「天文学者」、「地理学者」、「レースを編む女」、「恋文」、「ヴァージナルの前に座る女」 1票

2位:「絵画芸術」 10票

3位:「天秤を持つ女」 5票

4位:「合奏」4票

5位:「水差しを持つ女」、「真珠の耳飾りの女」 3票

6位:「ギターを弾く女」、「信仰の寓意」 2票

7位:「聖プラクセディス」、「眠る女」、「窓辺で手紙を読む女」、「兵士と笑う娘」、「真珠の首飾りの女」、「赤い帽子の女」、「少女」、「天文学者」、「地理学者」、「レースを編む女」、「恋文」、「ヴァージナルの前に座る女」 1票

デルフトと絵画芸術が人気を二分しました。(会の半分ほどのが投票に参加して下さったようです。ありがとうございます。)

2時間という短い時間ということもあり、少しおし気味のスケジュールだったかもしれません。また他にも至らぬ点が多々あったとは思いますが、何卒ご容赦いただければ幸いです。

それでは改めましてご参加下さった方、また運営に協力して下さった方の全ての方々に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

*印の写真は@hirona7さんに提供していただきました。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

3/3「フェルメールへの招待」出版記念パーティーご参加予定のみなさまへ

既に受付を締め切らせていただいた「3/3『フェルメールへの招待』出版記念パーティー」ですが、いよいよ開催日が明日に迫りました。

ご参加予定のみなさま、会の内容について今一度、下記のサイトにお目を通していただければ幸いです。

「フェルメールへの招待」出版記念パーティ

http://twipla.jp/events/18974

本の編集と一部執筆に携われた「青い日記帳」のTakさん(@taktwi)のトークの他、展覧会グッズやチケットの当たるビンゴ大会などを企画しております。アートファンが気軽に集うカジュアルな会を目指しています。

またTakさんがフェルメール絵画に登場するあの人物に仮装します。もちろん皆さんもフェルメールに因んだ何かを身につけていただければと!(もちろんコスプレも可。)

当日は「フェルメールへの招待」を特別割引価格の1000円(100冊限定)で販売します。売れ行き好調とのことで、一部書店では品薄状態になっているそうですが、是非ともこの機会にお買い求め下さい。

なお「日本で見たいフェルメール投票」と題し、来場の方に今度国内で見たいフェルメール作を一点を投票していただきます。今から考えて下されば嬉しいです。

会場は渋谷Fiesta(地図)、受付開始は19時、開宴は19時15分です。

なおパーティー会場はビルの地下1階にありますが、一階入口でスタッフが出迎えるように手配してあります。

エレベーター、もしくは階段で降り、受付でお名前をお申し出下さい。(ツイッターの方はアカウント名。)また会費の5000円についてはお釣りのないようにご用意下されば幸いです。

渋谷Fiestaは渋谷消防署の裏手です。渋谷、原宿両駅から10分はかかりませんが、多少距離があります。時間に余裕をもってお越し下さい!

最終的には100名ほどの方にご参加いただける予定です。盛況な会となりそうです。

「フェルメールへの招待」出版記念パーティ開催概要

開催日:2012年3月3日(土)

時間:19:15~21:15(受付:19:00~)

場所:渋谷Fiesta(渋谷区神南1-8-18 神南フラッツB1)

交通:渋谷駅、原宿駅より徒歩7~8分。渋谷消防署の裏です。

参加費:5000円

それでは当日お待ち致しております!

ご参加予定のみなさま、会の内容について今一度、下記のサイトにお目を通していただければ幸いです。

「フェルメールへの招待」出版記念パーティ

http://twipla.jp/events/18974

本の編集と一部執筆に携われた「青い日記帳」のTakさん(@taktwi)のトークの他、展覧会グッズやチケットの当たるビンゴ大会などを企画しております。アートファンが気軽に集うカジュアルな会を目指しています。

またTakさんがフェルメール絵画に登場するあの人物に仮装します。もちろん皆さんもフェルメールに因んだ何かを身につけていただければと!(もちろんコスプレも可。)

当日は「フェルメールへの招待」を特別割引価格の1000円(100冊限定)で販売します。売れ行き好調とのことで、一部書店では品薄状態になっているそうですが、是非ともこの機会にお買い求め下さい。

なお「日本で見たいフェルメール投票」と題し、来場の方に今度国内で見たいフェルメール作を一点を投票していただきます。今から考えて下されば嬉しいです。

会場は渋谷Fiesta(地図)、受付開始は19時、開宴は19時15分です。

なおパーティー会場はビルの地下1階にありますが、一階入口でスタッフが出迎えるように手配してあります。

エレベーター、もしくは階段で降り、受付でお名前をお申し出下さい。(ツイッターの方はアカウント名。)また会費の5000円についてはお釣りのないようにご用意下されば幸いです。

渋谷Fiestaは渋谷消防署の裏手です。渋谷、原宿両駅から10分はかかりませんが、多少距離があります。時間に余裕をもってお越し下さい!

最終的には100名ほどの方にご参加いただける予定です。盛況な会となりそうです。

「フェルメールへの招待」出版記念パーティ開催概要

開催日:2012年3月3日(土)

時間:19:15~21:15(受付:19:00~)

場所:渋谷Fiesta(渋谷区神南1-8-18 神南フラッツB1)

交通:渋谷駅、原宿駅より徒歩7~8分。渋谷消防署の裏です。

参加費:5000円

それでは当日お待ち致しております!

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |