綿を栽培していることを以前紹介したが棉の実が弾けたものを採集して(上画像)実の殻から棉を取り出したもので(下画像)種子を取り除いた後の状態のものを綿というようである。

種子を取った綿は何になるのでしょうか?

米俵づくりの続きで⑦筒状にしたコモ俵の中に丸い型を入れて端を亀甲状に編む。⑧コモ俵の中に米袋を入れ玄米を詰めて反対端を亀甲状に編む。(昔はコモ俵の中に直接玄米を入れていたのであるがどのようにコモを編んでいたのであろうか。当ブログ主のコモ俵では隙間から米が漏れてしまいそうである。)⑨⑩俵の両端を横縄で縛り付けて男結びとする。⑪縦縄の底部分は叶結びとし十文字で横繩部分を一回りする。⑫十文字の縦縄を上部で束ねて結わえる。⑬俵中央部分に横縄を縛り付けて男結びとする。⑭縦縄を上部で束ねた飾り突起部分に色紙を巻き水引きで結わえる。

今年収穫した新米の米俵はしかるべき場所に・・・

秋の収穫が終わったので例年どおり米俵づくりを始めた。①まず稲藁の余分なあくた取りをして必要長さに先端を切り取る。②手製のコモ網み機で稲藁3本を交互に足していき編み上げる。③今回は54目のコモを編んだ。④コモの両端を抑え木を置いて折り曲げて折りくせを付けておく。⑤⑥コモの編紐を使って内側で結わえて筒状にする。

昨日紹介した旧国道186号脇(山林字名:北山)に小堂があり石仏が安置されている。石仏には「天明八年(1788)申九月」と刻されている。

江戸期この付近は往還道もない山中であり栗栖山では木地屋が家業していた。この石仏は天明の飢饉で木地屋の犠牲者を供養するために建立されたものとみられる。資料によると栗栖山木地屋は土地の住人に比べて裕福な生活をしていたことが推察でき、このような石仏を建立できる資力を持っていたのではなかろうか。(参考:西中国山地の木地屋)

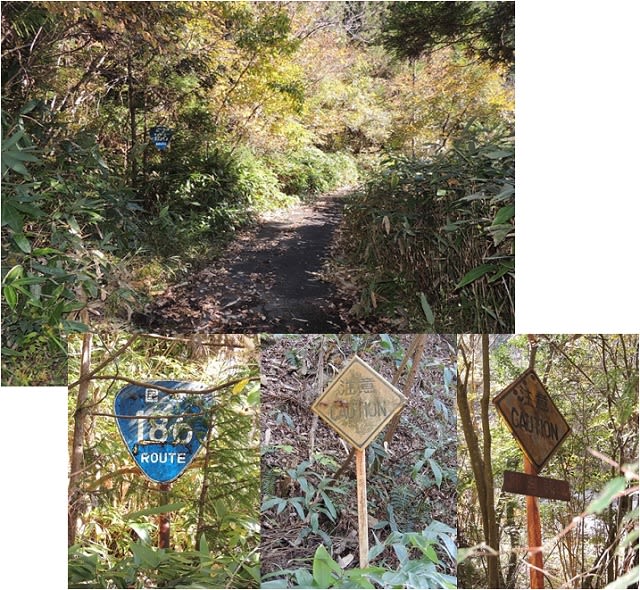

羅漢渓谷沿いの国道186号で険悪な道路部分に迂回ルートが改良整備され旧国道部分は市道か林道であろうか利用者がなく両側から雑木などが伸びて幅員が狭くなっている。

この旧国道部分にかつての国道186号ルート標識や倒れかけた注意標識などが残されていた。

ハゼ架けの稲こぎが終わったハゼ組みをみると当ブログ主の組み方と違った組み方がみられた。(当ブログ主は昨年からアルミ三脚としたため過去の組み方)

上画像は上平良地区でみられたものでハゼ杭は二又が基本で長手方向に抗するため片方のハゼ杭に長手に向けたハゼ杭を結わえつけたものである。下画像は原地区でみられたハゼ組みで長手両端が片方のハゼ杭に長手外に向けたハゼ杭を結わえつけ長手中ほどにタスキ掛けのハゼ杭をナルに結わえ付けたもので少し手間が掛かりそうである。

津田地区の田んぼで黄緑色のひこばえが長く伸びている田んぼが何か所かでみられたがこのように長く伸びている田んぼはあまり見かけない。

稲の刈り取りが早く行われてこのようにひこばえが成長したもののようで、ひこばえの穂先をみると穂が少し付いて実が膨らんでいるが屑米にしかならないものとみられる。

昨日紹介した丸亀港の金毘羅講燈籠(太助燈籠)近くに当ブログ主が作っている盆燈籠様のもの(右側がよく似ている)が3本立てられており、催し物「ぼんぼりウオーク」の案内が記されていた。

HPによると「ぼんぼりウオーク」は旧金毘羅街道のにぎわいを復活させようと金毘羅講燈籠に火を点し灯籠や丁石、 道標が今も残る旧街道をぼんぼりを持って練り歩く行事のようである。この地では盆燈籠様のものをぼんぼりと言っているようである。

丸亀市のうちわの港ミュージアム見物もそこそこに丸亀港周辺を探訪した。丸亀港は大坂、備前方面などから船で訪れた金毘羅への参詣口でここから金毘羅街道が通じていたようである。

丸亀港の一角には当時の面影を思わす天保9年(1838)に鋳造された金毘羅講燈籠(太助燈籠)が残されており、周辺には本瓦葺きの旅館がみられる。

高松市の屋島山上にある屋島寺に久しぶりに参詣した。参詣はそこそこに例の徘徊癖が疼きだし修復された古代山城の屋嶋城城門を探訪した。

朝鮮半島で白村江の戦いの敗戦後唐新羅の連合軍の侵攻に備えて天智天皇6年(667)頃に屋嶋城が築城されたようである。以前紹介した《古代山城-鬼ノ城》も同時代に築城されたようである。

小豆島と言えば「二十四の瞳」、岬の分教場を見物して田の浦集落の小路を散策していると民家の土蔵屋根に見たことがない草が生えていた。

本瓦葺き屋根の古い土蔵のようで瓦の隙間に生えたものとみられ茎がみられず穂先のようにみえるが何という草なのだろうか。

昨日旅先から紹介した小豆島の寒霞渓山上にある阿豆枳島神社拝殿は一見するとキャンプ場の施設かと思われるような建物である。

拝殿裏手の高台には神域とみられる柵がみられる。サイトをみると背後の星ケ城山に小豆島の祖神が祀られた西峰本社と東峰本社があるようであるが時間の関係で訪れることはできなかった。

昨日は小豆島に旅行しており寒霞渓山上で寸暇を惜しみ近くの阿豆枳島神社拝殿を参詣した。小豆島地名の元のような神社名である。

ホテルから慣れないタブレットから送信。

今秋は不順な天候で一昨日やっと稲こぎを済ませたので昨日は田んぼの藁まきをした。当ブログ主は籾を灯油で強制乾燥させることはしないで、昔ながらの「ハゼ廿日」と言われていたハゼ干しをしているので藁まきの作業をしなければいけないのである。

万歩計を付けていたら19000歩余を表示していたので少し長距離のウォーキングとなった。