気仙沼市にある「リアス・アーク美術館」の東日本大震災の記憶展が尾道市立美術館で開催されています。

岡山からも広島市からも簡単に日帰りができる尾道市です。

お盆の期間中を利用して訪問していただければと思います。

たぶん、被災地にある美術館で、今回の展示内容(震災の記録と災害史)の展示会を開くことができるところは、他にないと思います。

文章でその内容を説明することはとても困難です。

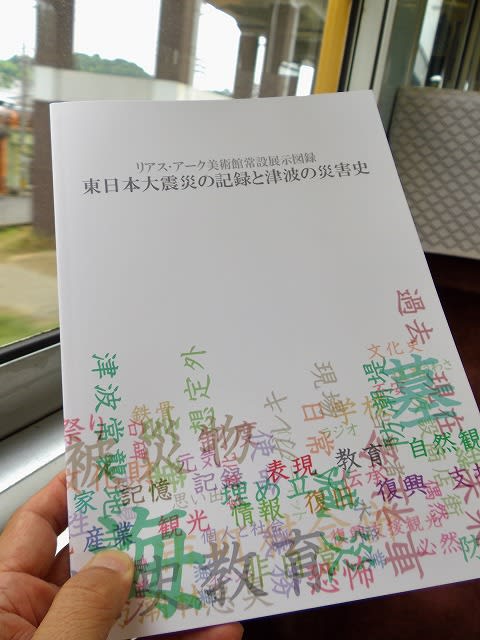

幸い、展示会場で購入した図録が、ネットで無料で公開されています。最後にHPを載せていますのでぜひ接続してください。

とても重要な図録です。

展示内容:

展示内容は大きくは3つに分かれます。

1.被災写真:撮影総数30000点のうち、300点程度の掲示です。

2.被災物:被災地で収集し保管しているものです。

3.歴史資料:明治三陸大海嘯を描いた絵(図)です。

上記の活動(撮影、被災物収集保管)を、被災直後に行うことは多くの困難が伴います。

私たちが頭で考えるよりはるかに難しいことです。

例えば、被災地では治安も安定し泥棒も少なかったと報道されていますが、実際はそんなことはなかったそうです。

他人の車からガソリンを抜くことは普通に行われていたし、金庫がバールで開けられ打ち捨てられてもいたといいます。

ですから、被災地で撮影をすること自体、不審な行動と思われてしまうと。

これは多くの写真家からも聞いています。

そのため、名札をつけ、作業着を着て行動したそうです。

特に作業着を着ることは効果的だったと。

しかし、より詳しく聞いてくる人には説明はとても難しかった。

美術館の学芸員と名乗っても、美術館の学芸員が何故撮影をするのとなってしまうと。

とにかく前例がないから説明がとても難しいのです。

もちろん、市役所の職員がこの任に当たることが一番わかりやすいことと思います。

特に被災住民にとってはそうでしょう。

市役所の職員には、このような撮影や収集をする時間はなかったことでしょうし、結果をみれば、この展示会のような専門的な作業や考察は学芸員でしかなしえなかったと考えます。

まず、活動の趣旨を明確にし、そのためになにが必要か、なにが課題になるか、考え抜きます。

こんなことは行政の職員には無理です。

そして、行政から距離をおいた立場からの問いかけは、とても重要な示唆を含んでいます。

写真の限界の認識

被災地を撮影することだけでは、伝わらないことが多すぎる。

写真の限界をどうすれば、後退させることができるのか。

写真に文章を付けることがまず必要。

それだけではない。

震災に関するキーワードを検証し、自ら再構築する。

言葉の吟味である。

このキーワードが、展示壁面に並ぶ。

とても刺激的で感銘を受けた。書き留めたくなったが、図録を見るとすべて収録してあった。

ネットでみることができることになる。

意味不明な文章はこのくらいにして、皆様には尾道に行かれるか図録を読むかしていただくほうがよいと思います。

図録は、無料でネット公開されています。

岡山からも広島市からも簡単に日帰りができる尾道市です。

お盆の期間中を利用して訪問していただければと思います。

たぶん、被災地にある美術館で、今回の展示内容(震災の記録と災害史)の展示会を開くことができるところは、他にないと思います。

文章でその内容を説明することはとても困難です。

幸い、展示会場で購入した図録が、ネットで無料で公開されています。最後にHPを載せていますのでぜひ接続してください。

とても重要な図録です。

展示内容:

展示内容は大きくは3つに分かれます。

1.被災写真:撮影総数30000点のうち、300点程度の掲示です。

2.被災物:被災地で収集し保管しているものです。

3.歴史資料:明治三陸大海嘯を描いた絵(図)です。

上記の活動(撮影、被災物収集保管)を、被災直後に行うことは多くの困難が伴います。

私たちが頭で考えるよりはるかに難しいことです。

例えば、被災地では治安も安定し泥棒も少なかったと報道されていますが、実際はそんなことはなかったそうです。

他人の車からガソリンを抜くことは普通に行われていたし、金庫がバールで開けられ打ち捨てられてもいたといいます。

ですから、被災地で撮影をすること自体、不審な行動と思われてしまうと。

これは多くの写真家からも聞いています。

そのため、名札をつけ、作業着を着て行動したそうです。

特に作業着を着ることは効果的だったと。

しかし、より詳しく聞いてくる人には説明はとても難しかった。

美術館の学芸員と名乗っても、美術館の学芸員が何故撮影をするのとなってしまうと。

とにかく前例がないから説明がとても難しいのです。

もちろん、市役所の職員がこの任に当たることが一番わかりやすいことと思います。

特に被災住民にとってはそうでしょう。

市役所の職員には、このような撮影や収集をする時間はなかったことでしょうし、結果をみれば、この展示会のような専門的な作業や考察は学芸員でしかなしえなかったと考えます。

まず、活動の趣旨を明確にし、そのためになにが必要か、なにが課題になるか、考え抜きます。

こんなことは行政の職員には無理です。

そして、行政から距離をおいた立場からの問いかけは、とても重要な示唆を含んでいます。

写真の限界の認識

被災地を撮影することだけでは、伝わらないことが多すぎる。

写真の限界をどうすれば、後退させることができるのか。

写真に文章を付けることがまず必要。

それだけではない。

震災に関するキーワードを検証し、自ら再構築する。

言葉の吟味である。

このキーワードが、展示壁面に並ぶ。

とても刺激的で感銘を受けた。書き留めたくなったが、図録を見るとすべて収録してあった。

ネットでみることができることになる。

意味不明な文章はこのくらいにして、皆様には尾道に行かれるか図録を読むかしていただくほうがよいと思います。

図録は、無料でネット公開されています。