昨年3月まで、人権擁護委員として活動をしていた私は、たくさんの人たちからの様々な相談を受けていました。

その中には「生活に困窮している・・・」という相談も多くありました。

それぞれの事情により、「生活保護受給」に頼らざるをえないケースもありました。

そんな活動の日々の中で見つけた一冊の本~、

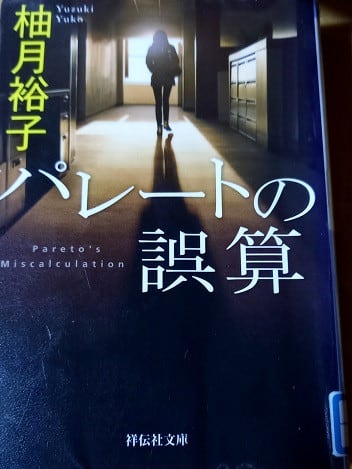

「パレートの誤算」 柚木 裕子 著

読もう読もうと思いつつ・・・「生活保護受給」が題材として取り上げてあったので、暗い話なんだろうな・・・」と、なかなか手に取れず・・・何か月か過ぎました。

ようやく読み終わったのが昨年の暮れ、感想文としてUPもしていませんでした(苦笑)

タイトルの「パレートの誤算」という言葉が気になりました。

(イタリアの経済学者である「パレート」氏が提唱した法則「80:20の法則」ともいわれるもの=「経済活動における数値の8割は全体を構成する要素の2割が生産している」というものです)に関係するのかな・・・と。

裏表紙にあるあらすじです。↓

「ベテランケースワーカーの山川が殺された。

新人職員の牧野聡美は、彼のあとを継ぎ、生活保護受給世帯を訪問し支援を行うことになった。

仕事熱心で人望も厚い山川だったが、訪問先のアパートが燃え、焼け跡から撲殺死体で発見された。

聡美は、受給者を訪ねるうちに山川がヤクザと不適切な関係も持っていた可能性に気づくが・・・。」

生活保護の闇に迫る社会派ミステリーです。

(以前、暴力団が生活困窮者を囲い、彼らが受け取ったお金を巻き上げるというニュースも何度かありましたね)

タイトルについて納得したのは、物語の最後の方に出てくる、ある福祉関係所が発行した冊子に、生活保護受給世帯で育った学生が投稿した文章が載っていて、その部分を読んだ時です。

『 アリの集団であれば、ある一定数(2割)のアリはよく働き、ある一定数(8割)のアリはまったく働かないという「働きアリの法則」があります。

働かないアリを除外して、働くアリだけを集めたとしても、そのなかから、やはり働かずに怠けるアリが発生する。

ということで、2割以外のものはいなくてもいい存在だと考える人がいるかもしれない。つまり、弱者は切り捨てられるという風潮になるかもしれない。

でもその2割の人たちもそれぞれの事情を抱えながら、社会の助けを借りながら一生懸命自立に向かって頑張っています。

働かないアリにも、パレートの法則の2割以外の部分にも存在意義はあるのです。パーレートも自分が唱えた法則で、それらが無価値だとは述べていない。もしそのように解釈している人がいたら、それはパレードにとって誤算といえるだろう。

「人間社会は数式や法則では成り立たない」 』

なるほど・・・でした。

昨年から今年と、日本はかなりの物価高になっています!

それに見合う賃金のUPは追い付いていない状態、生活が苦しくなっている人も多く、生活保護受給のための申請も多くなっていると、たまたま今日TVで放映していました。

そんな人たちに真摯に向き合ってくれている役所の福祉関係の方々、ケースワーカーの人たち(この本の主人公もそうです)のご苦労を思いながら、この感想を書いています。