Gyaoの映画教室で視聴。

映画は映像で語るという(誰が決めたかわからない)原則そっちのけで政治ビラ的おしゃべりがもうえんえんと続く。画面が真っ黒になってしまうところすらある。これが後半画面が真っ赤になってしまうのはほとんどマンガでユーモラスですらある。画面中がひっかき傷で覆い隠してしまうあたり、もう現代美術的な自己否定の論理といった感。

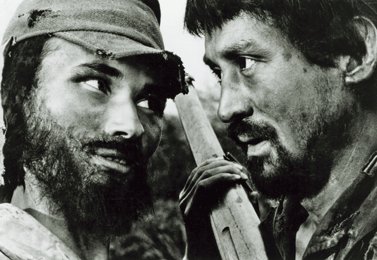

ジャン=マリア・ヴォロンテが銃もって暴力ふるったりすると嫌でも「荒野の用心棒」あたりのイメージが入り込むのだが、この人ばりばりの左翼でもあることも有名。というかマカロニは意外と左翼との相性いいのだな。

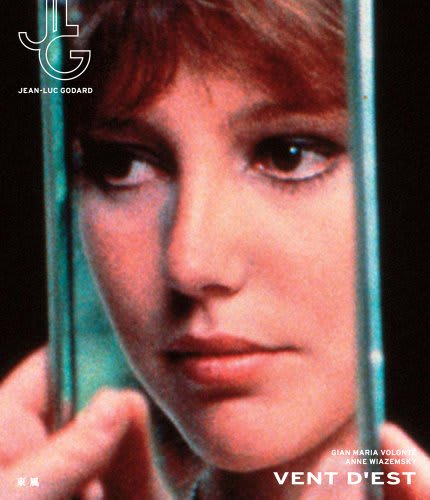

アンヌ・ヴィアゼムスキーがコケティッシュで色っぽい。面倒臭そうだが。ゴダール先生、例によって惚れててたんじゃないか。

もっともこれはゴダールの「監督作品」という私的所有を拒否してジガ・ヴェルトフ集団の作品ということなっていて、本当のところ映画を監督の「作品」と自明のように呼ぶのには違和感を常々感じているので意図はわかるのだが、それをやっているのがほっといても作家性で出てしまう、作家性の塊みたいなゴダールというのがなんとも皮肉。

wanted for murderという文字が毛沢東、スターリンのポスターの上に落書きされている。作者が批判的な意図でそう書いたのか、英語で書かれているのに米帝が書いたと示唆しているのか、はっきりしないしあえてはっきりさせてもいない。

というか、作者の存在そのものを否定しているわけだけれど、映像と音響を組み立てた主体が消えてなくなるわけがない。

音の処理の見事さ。バックのノイズがまったく違うナレーションがぱちぱち切り貼りされていて、それが何の変哲もない、というかわざと安っぽく撮った画の嘘くささに対して自覚的であるよう促している。

左翼的言辞などいまどきバカバカしくって聞いてられないと言いたいのだが、奇妙なやけっぱち的感情についてはかなりわかる。今でいう中二病的といってもいいのだろうけれど、表現がぶち壊しに走ろうとしてもぐるっとまわってひとつの均衡を見出す体質を持ってしまっている。

エイゼンシュタインへの言及などゴダールの映画史の前史みたいなところもある。

「映画ではブルジョワもスターリンも同じに映るのが困る」と言われるが、何、実際同じだからではないか。

マツダのストなんてのも言及される。

江青とか劉少奇といった名前は当時ヨーロッパの左翼間でどんなニュアンスで呼ばれていたのかと思う。劉少奇などこの当時すでに粛清されていたのではないか。

「造反有理」が一応結論めいて置かれるのに違和感を感じないわけにはいかない。

帝国主義というか資本主義は生き続けている、どころかますます肥大化し世界を覆っているわけで、とにかくぶっとび具合は爽快には違いない。

それを最先端(かな?)である映像配信で見られるというのが妙な感じ。

支配的イデオロギーを典型的に表すのが西部劇と言われるわけだけれど、この映画が作られた1969年の現在との間にアメリカからはジャンルとしての西部劇は消滅したのが皮肉なのか、イデオロギーそのものは温存されたと考えるべきか。

マドモアゼルズ 坪倉 @heyheymy2

マドモアゼルズ 坪倉 @heyheymy2

家畜人六号【小暮 宏】 @yapoono6

家畜人六号【小暮 宏】 @yapoono6 高峰秀子 @HidekoTakamine

高峰秀子 @HidekoTakamine

田中泰延 @hironobutnk

田中泰延 @hironobutnk