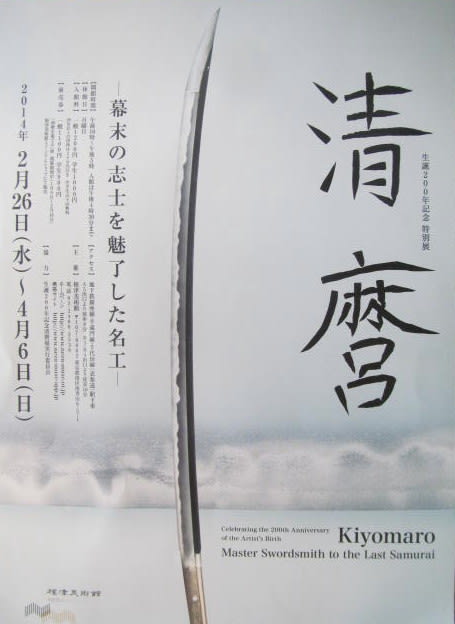

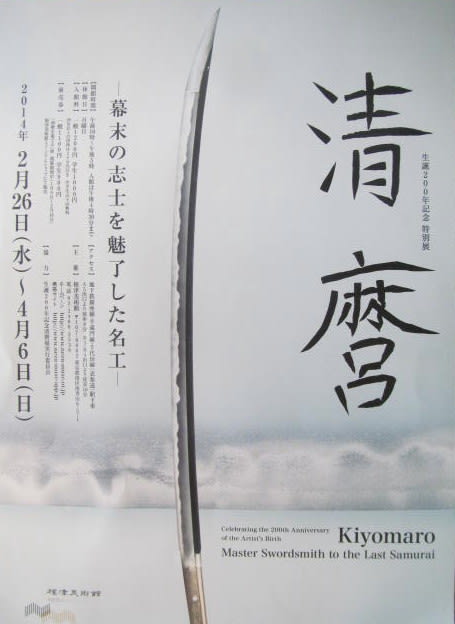

先月の人間国宝展にも刀剣のコーナーがあり、相州正宗作の国宝の日本刀と並び、人間国宝作の刀が六振りほど展示されていた。根津美術館で開催されている”清麿展”では源清麿(1813-55)作のものばかりが約50振りも並んでいるのだから壮観だった。

和気清麻呂なら知っているけど、源清麿なんて知らないという人が多いと思うが、ぼくもその一人だった。とにかく、幕末の、とっびきり優秀な刀工だったらしい。鎌倉時代の天才、正宗にあやかって、(四谷に住んでたので)”四谷正宗”と呼ばれたという。ついでながら、鎌倉の正宗のお墓は、正月えびすで有名な本覚寺にあります。そしてその二十四代目の子孫の方が鎌倉駅西口の方で刃物のお店を出しています。

清麿は信州は小諸の生まれで、十代から兄とともに上田藩の河村寿隆に刀工の技を学ぶ。20歳前後に江戸に出てきて、窪田清音の後見のもとで、さらに腕を磨く。作品は、ほぼ時系列で展示されているので、はじめに、清麿18歳のとき兄弟共同制作の脇指をみることになる。文政12年4月の銘が入っている、そして4か月後の作、清麿18歳、単独の作の刀が。波のような刀文が印象的なうつくしい刀剣だ。この小波のような刀文はのちに華麗な刀文に変貌していく。これが単独の処女作。そして、21歳の脇指。ここには薫陶を受けた窪田清音の名も刻されている。

清麿30歳のときに、萩藩に招かれ、2年間過ごす。この間、清麿は萩藩の天保改革を主導した村田清風や萩藩の絵師をつとめた羽様西涯(はざませいがい)らの萩藩士たちと親しく交流した、と萩博物館に巡回したときの案内に書かれている。一方、ウィキペディアによると、江戸で清音の尽力により一人三両掛け百振りの刀剣講「武器講一百之一」を依頼されるが一振り目を完成させたところで出奔し、 その年の暮れに長州藩に現れ2年間をすごした後、江戸に戻り清音に罪を詫びたと言われていた、とある。

ついでながら、”利休にたずねよ”の作者、(最近お亡くなりになられた)山本兼一が、”おれは清麿”(2012年)”を著わしているので、それを読めば、その詳細がわかるだろう。今、司馬遼太郎の播磨灘物語を読んでいるところなので、次はこの本。さらに、ついでながら、播磨灘では、黒田官兵衛が、謀反を起こした摂津の荒木村重の牢に入れられ、衰弱しているところ。大河ドラマの進行より、少し先。

そして、江戸に戻り、清麿全盛期。”幕末の志士を魅了した名刀”が続々、ゾクゾク。龍馬とか高杉晋作とか有名志士が使った刀が出てくるかと思ったが、そういうことではなかった。さて、名品のいくつかがちらしに載っているので、それらを示しながら紹介しよう。

重要美術品 長野県宝 太刀 (銘 為窪田清音君 山浦環源清麿製/弘化丙午年八月日) 2尺6寸の豪刀。恩人の清音に贈与したもの。刀文の華やかなこと!

清麿が「正行」から改名し、初めて「清麿」と銘を刻んだ太刀で南北朝時代の太刀を彷彿とさせる作品とのこと。

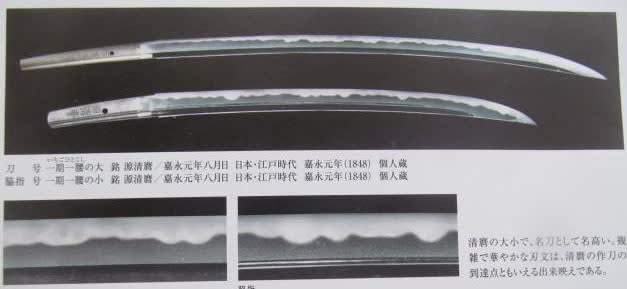

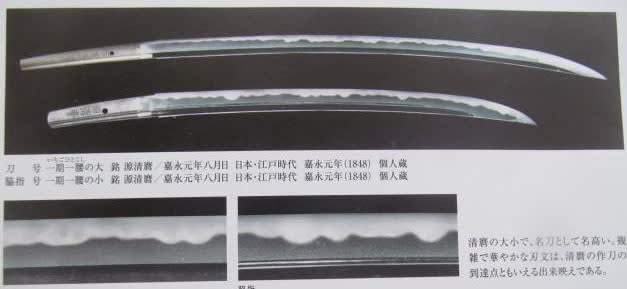

刀 号 一期一腰(いちごひとこし)の大 (銘 源清麿/嘉永元年八月日)

脇指 号 一期一腰(いちごひとこし)の小 (銘 源清麿/嘉永元年八月日日本・江戸時代 嘉永元年(1848))

清麿の大小で、名刀として名高い。大切先(おおきっさき)とよばれる、長い切先が印象的である。そのうえ複雑で華やかな刃文は、清麿の作刀の到達点ともいえる出来ばえである。嘉永(かえい)元年の銘をもつ作品は稀少である、とのこと。

そして、何と42歳の絶頂期で自死してしまう。その、遺作が51番目に。嘉永七年正月日/源清麿 (切付銘)切手山田源蔵/安政三年十月廿三日於千住太々土壇拂

うつくしい刃文が涙にみえた。

清麿フアンになった。そして刀剣の美にも。

猫の眼も必要です。

猫の眼も必要です。