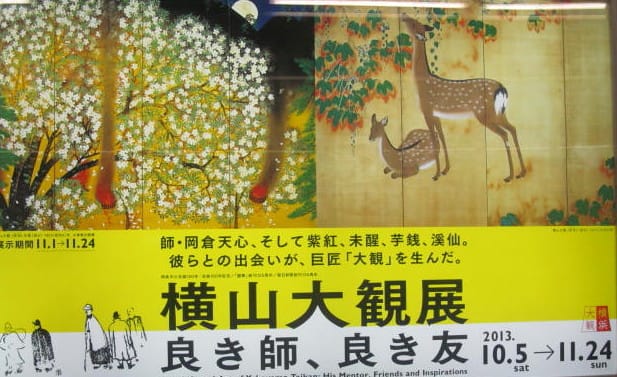

昨晩は”良き友”と岩牡蠣なんぞを肴に大酒をくらってしまったが(汗)、大観さんは、毎晩のように1升瓶を開けてたという。さて、その大観さんの展覧会がハマ美で始まったというので、初日ははずしてしまったので、2日目に観に行った。

第1回の文化勲章が横山大観と竹内栖鳳の同時受賞というのが面白い。その東西の横綱が、同じ時期に、横浜と竹橋で土俵入りしているというのもまたおどろき。偶然ではなくて、きっと、ハマ美と東近美の学芸員さんが、飲み友達で、酒の席で思いついた展覧会ではないかと推測してるんじゃ。

栖鳳さんは、動物画がぼくの好みだが、大観さんは何だろうかとアタマをめぐらしてみる。富士山好きなぼくではあるが、大観富士は高貴すぎて近寄りがたいなんて、ほざくこともあるが、やっぱりいいな

。

そうそう、墨画の長大な絵巻、”生々流転”は素晴らしかったなあ、あれは竹橋でみたっけ。あどけない童の”無我”はトーハクだったか、あれもほのぼのしてとてもいい。大倉集古館でみた”夜桜”も良かったしなんて、次々と出てくるではないでしゅか。

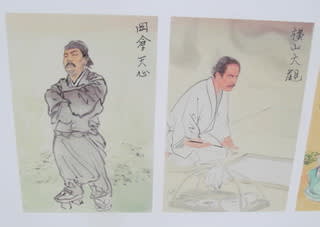

第1章 良き師との出会い/大観と天心

”村童観猿翁”。卒業制作で、猿回しを橋本雅邦先生、村童を11人の美校同級生の似顔絵で描いたものらしい。

”四季の雨”は、もう老体(朦朧体と打ったつもりがこう出た、大汗)。輪郭線を廃した画法でそう呼ばれた。若き日はむしろ酒に弱かったそうだから、少量の酒で頭が朦朧となって、描いた絵かもしれない。

”屈原”大学を追われた天心を屈原に重ねて描いた傑作。無念な表情がよく出ている。

”観音図”インドから帰ってすぐに描いた観音さま。インドの仏像さんのように人間的観音さま。

”流転”ガンジス川の風習をもとに制作

”釈迦十六羅漢図”これもインド帰りの作。羅漢さんが別嬪さんにみえる(笑)。

屈原

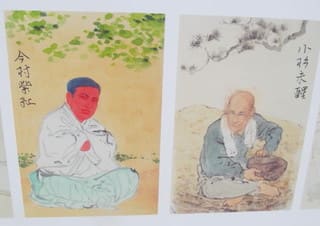

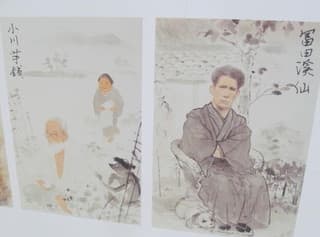

第2章 良き友/紫紅、未醒、芋銭、溪仙:大正期のさらなる挑戦

第2章 良き友/紫紅、未醒、芋銭、溪仙:大正期のさらなる挑戦

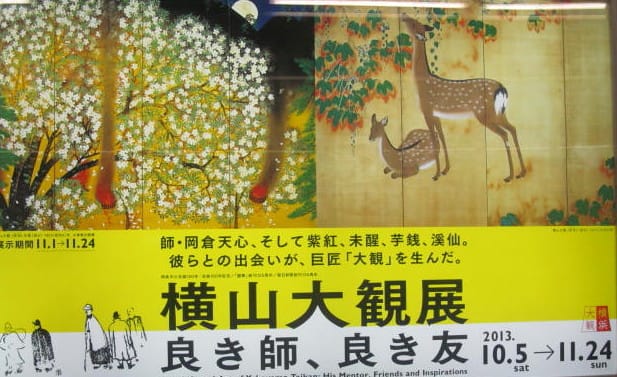

”虎渓三笑”軸装(三幅対)、”長江の巻”、”洛中洛外雨十題”と足を止めて、ちらし絵となった”秋色”が登場する。金屏風の夫婦鹿のうるわしいこと。そして、”霊峰不二”が現れる。本格的な富士シリーズが始まる前、大正期の作品。大観が富士山を尊敬している気持ちが伝わってくるような作品。”夜”では暗闇の中にミミズクが目をひからせている。ミミズクが好きだったらしい。

秋色

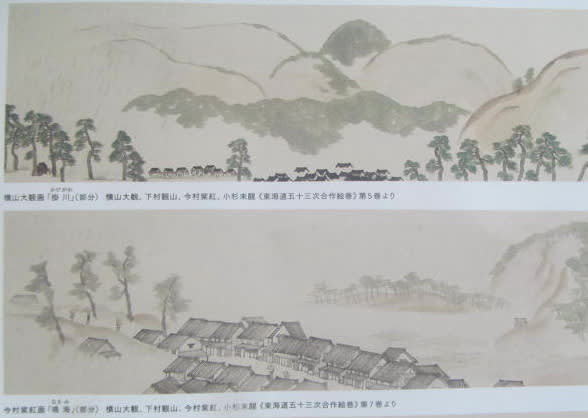

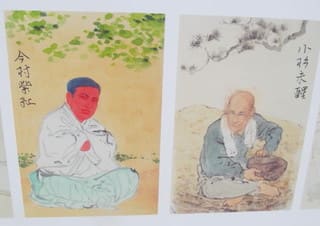

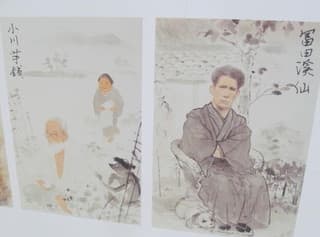

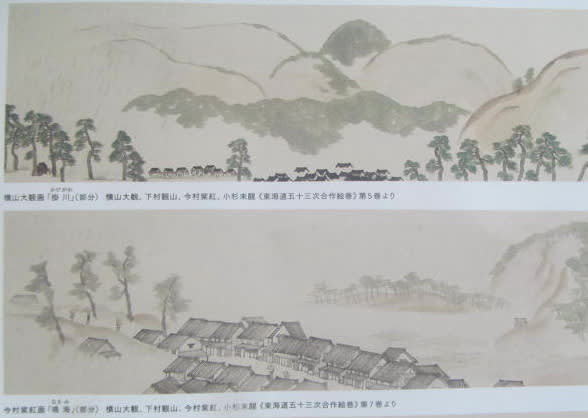

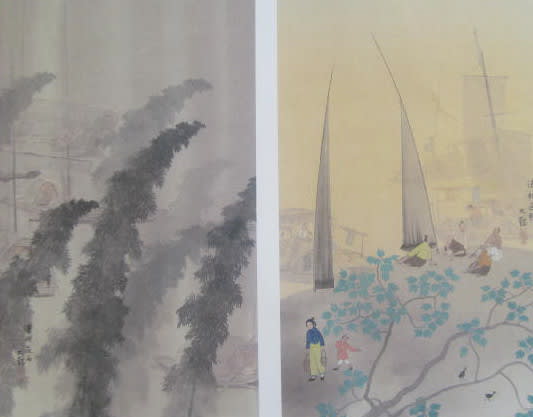

そして、良き友であった紫紅、未醒(放菴)、芋銭、溪仙の作品が並ぶ。重文の紫紅作、”熱国之巻 朝之巻 夕之巻”もここ。大観・観山・紫紅・未醒(放菴)合作 の”東海道五十三次絵巻”が見られるのも楽しい。実際、20日ほど旅をしながらスケッチしたそうだ。お酒の量も半端じゃなかっぺ。あいしんくそう。

東海道五十三次絵巻

”構図の革新とデフォルメ”という小見出しが入って、大観のそれに即した作品が並ぶ。”松並木””竹雨””江上舟遊”、なるへそ。

”主題の新たな探究”というコーナーでは、重文”瀟湘八景”が。漱石に”気の利いた様な間の抜けた様な趣がある”と評された作品だって、じぇじぇじぇ。”千ノ與四郎”。野間記念館でみたことがある、再会や。木の生い茂る庭の一隅に庭箒を手にたたずむ利休と名を変える前の19歳の千與四郎。

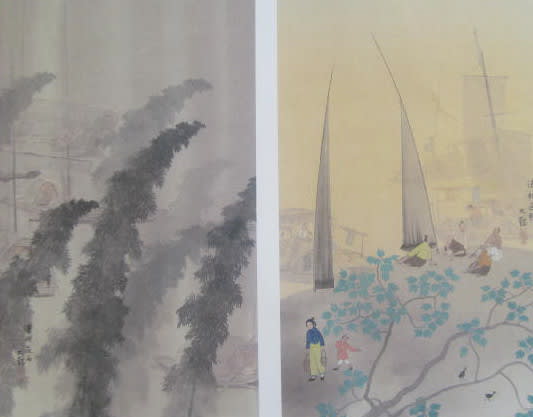

瀟湘八景より

第三章 円熟期に至る

第三章 円熟期に至る

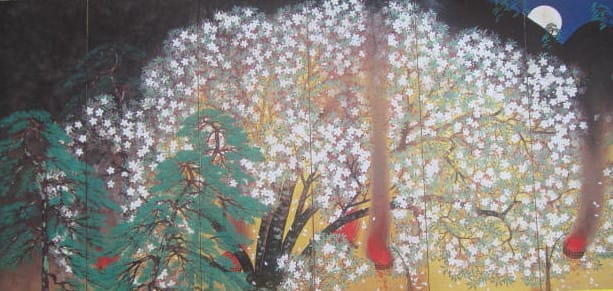

満を持して、”生々流転”と”夜桜”が登場・・・というわけにはいかなかった。登場したことはしたが、前者は習作やし、後者は小下絵だす(後期は本絵がきます)。でも、こういうのも、めったに見られないと思うと、文句もいえないどすえ。そうそう、”野の花”もいいどすえ。野の花に囲まれ、鎌を横に置き休息をとる娘さん(大原女)の顔の可愛いこと。奥さんの静子さんがモデルとのこと。たぶんこれは、野間の大観展でみたような気がするなと思って、所蔵先をみたらご近所の永世文庫だった。あるいは、こっちでみたのかもしれない。

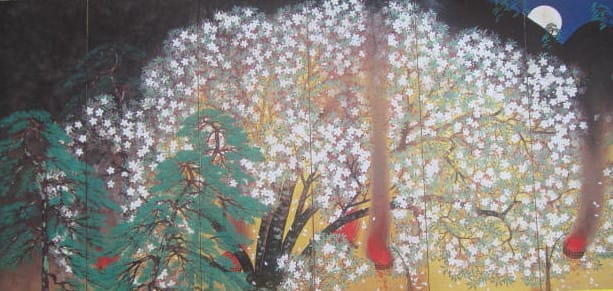

夜桜(前期は下絵)

いろいろな大観がみられて、それに芋銭、紫紅らにも会えたし、楽しいひとときであった。

冨田渓仙 ”祗園夜桜”

芋銭 ”肉案”

紫紅 ”熱国之巻”より

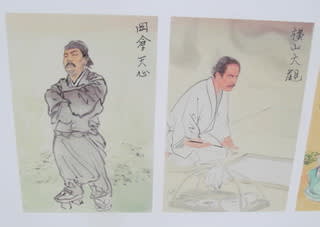

そうそう、山口晃画伯による、展覧会の登場人物の似顔絵もありました。その原画もどこかにあったそうですが、見逃してしまった。

山口晃さんの”ヘンな日本美術史”が小林秀雄賞受賞だって。ぜひ読まねば。来年は、春樹ノーベル落選の倍返しで、春樹と晃のW受賞だ。

。ついでながら前日の展覧会で泉鏡花が酉年であることを知った。それで兎の置物を蒐集している。自分の干支から数えて七番目のものをもつと、その人のお守りになるそうだ。

。ついでながら前日の展覧会で泉鏡花が酉年であることを知った。それで兎の置物を蒐集している。自分の干支から数えて七番目のものをもつと、その人のお守りになるそうだ。

。

。

三展制覇だ!

三展制覇だ!

でも、本当なんだから。

でも、本当なんだから。

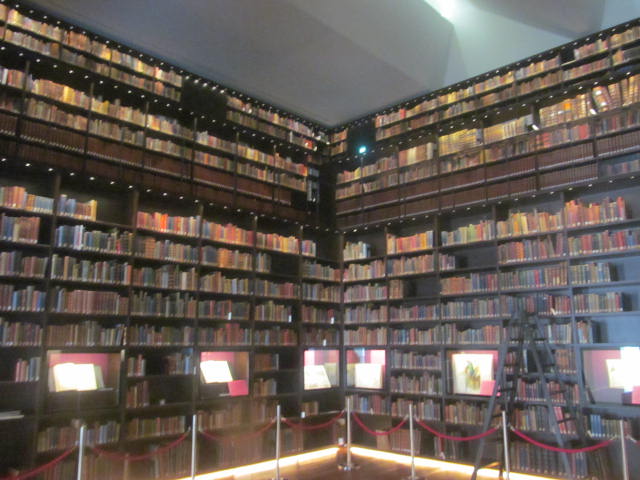

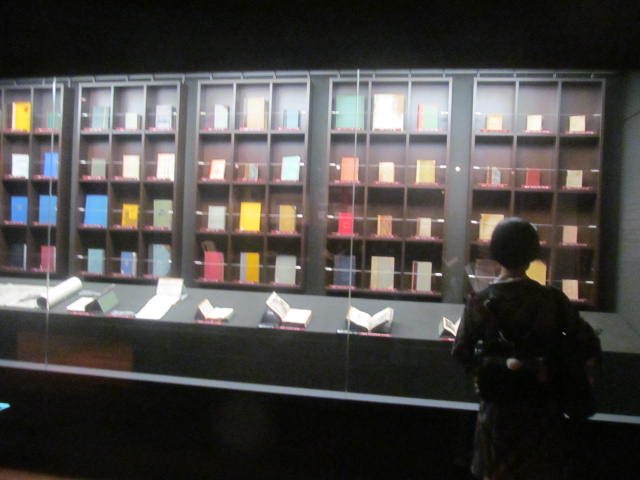

おとよさんって、東洋文庫ミュージアムのこと。玄関でにっこり迎えた子たちに、ますます上機嫌。

おとよさんって、東洋文庫ミュージアムのこと。玄関でにっこり迎えた子たちに、ますます上機嫌。

もう10月10日でごわすよ。1964年東京五輪開会式があった日。だから、この日は、北出清五郎アナウンサーの”世界中の青空を全部東京に持ってきてしまったような、素晴らしい秋日和でございます”でなければいけないのだ。

もう10月10日でごわすよ。1964年東京五輪開会式があった日。だから、この日は、北出清五郎アナウンサーの”世界中の青空を全部東京に持ってきてしまったような、素晴らしい秋日和でございます”でなければいけないのだ。