超ヘビー級読者様より『最近、工作室ネタが少ないねぇ』とのご指摘を受け、今日は久々に35系シリーズでも作ろうか思っていたところ、相互リンクさせて頂いている『工房ひろ』様のブログで紹介されていた、お客様のブログを見て刺激を受け予定変更。43系客車を作ってしまいました。あ~ぁ…

随分前に急行列車用にと『FUJI スハフ43(スハ44改)』を購入していましたが、Tomix製DF50を四国仕様に改造中ということもあって、四国の客車が必要となり、四国時代のスハフ43を作る事にしました。

四国のスハフ43の特徴と言えば、多度津工場で施工された便所と洗面所窓の改造工事ではないでしょうか? 今回はここをメインに製作してみました。

キットの客ドアは、サッシが開閉するタイプとなっていますが、Hゴム窓のドアとしなければなりません。ストックパーツでKS製Hゴム窓のドアパーツが余っていたので、これを製品のドアに貼り付けることとしました。窓セルが貼れる様に、元の窓を拡げておきます。

貼り付けるドアパーツを、等級表示灯の部分に合わせて、1・5mmほど高さを詰めました。

続いて、窓の加工に入ります。

窓の変更は、定石通りに窓柱ごと切り取り、新たに真鍮板で窓を作り嵌め込む方法としました。こうするとシルヘッダーで継ぎ目が隠れる為、綺麗に仕上がります。

ただ、多度津工場改造車は、ウィンドヘッダーが省略される為、継ぎ目処理には注意を払いました。

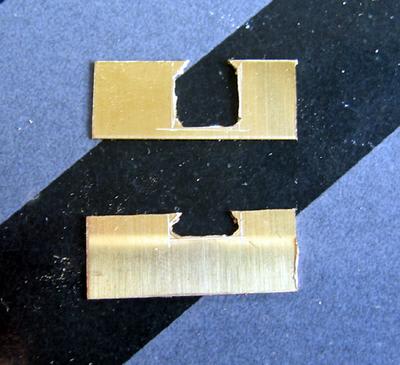

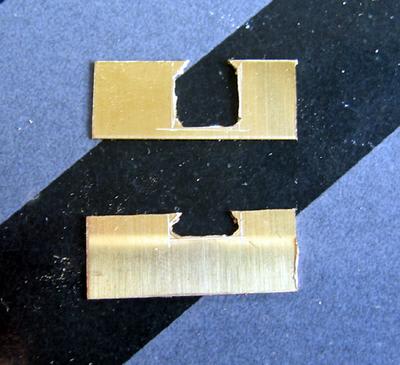

t0・4の真鍮板から、新しい窓部分を切り出します。この段階では画像のように、荒削りのままにしておきます。車体にハンダ付けした後に、窓の仕上げを行います。また板の長さは所定より妻板側に若干長めにしておき、妻板を貼り付けて後から削ると微調整が出来て綺麗に仕上がるのではないでしょうか?

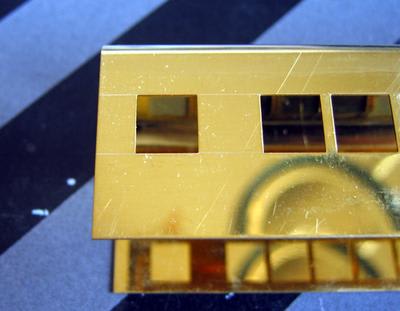

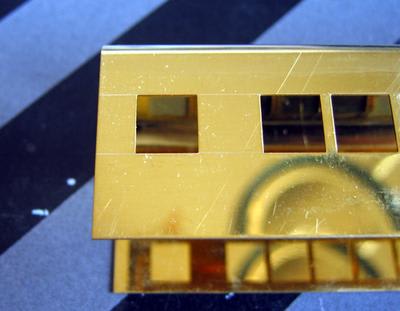

いよいよ、車体の加工に取り掛かります。画像のように、窓柱ごと切り取るわけですが、私はアングルをハンダ付けしてから切り取りました。この車両は窓枠がアルミパーツである為に、塗装後の接着となります。このままでは板自体の強度が不足し、糸鋸使用中に曲げてしまう恐れがあるので、車体強度を増すためにアングル取り付け後に切断しました。

加工後の窓です。Hゴムの表現はΦ0・3真鍮線を曲げながらハンダ付けしました。実車の写真を見ると、窓上辺とウィンドヘッダー下辺とが、ほぼツラとなっているので、これを利用して継ぎ目を隠す事が出来ました。ただ、ハンダ付け中に微妙に板がずれて、結果的に継ぎ目が目立ってしまいました。票差し等をハンダ付けする際にもう一度ハンダを盛って修正予定です。

こうやって、見ると便所窓の天地寸法が少し足らなかったようです。

お昼前に製作を始めて、夕飯時にはここまで終りました。あとは手摺と票差しを付けたら、いよいよ塗装作業となります。

今回は窓加工の試作を兼ねており、思った以上に簡単に出来ました。これで高松のオハフ33を作る目処が立ちました。さて、何番でしょう…?

随分前に急行列車用にと『FUJI スハフ43(スハ44改)』を購入していましたが、Tomix製DF50を四国仕様に改造中ということもあって、四国の客車が必要となり、四国時代のスハフ43を作る事にしました。

四国のスハフ43の特徴と言えば、多度津工場で施工された便所と洗面所窓の改造工事ではないでしょうか? 今回はここをメインに製作してみました。

キットの客ドアは、サッシが開閉するタイプとなっていますが、Hゴム窓のドアとしなければなりません。ストックパーツでKS製Hゴム窓のドアパーツが余っていたので、これを製品のドアに貼り付けることとしました。窓セルが貼れる様に、元の窓を拡げておきます。

貼り付けるドアパーツを、等級表示灯の部分に合わせて、1・5mmほど高さを詰めました。

続いて、窓の加工に入ります。

窓の変更は、定石通りに窓柱ごと切り取り、新たに真鍮板で窓を作り嵌め込む方法としました。こうするとシルヘッダーで継ぎ目が隠れる為、綺麗に仕上がります。

ただ、多度津工場改造車は、ウィンドヘッダーが省略される為、継ぎ目処理には注意を払いました。

t0・4の真鍮板から、新しい窓部分を切り出します。この段階では画像のように、荒削りのままにしておきます。車体にハンダ付けした後に、窓の仕上げを行います。また板の長さは所定より妻板側に若干長めにしておき、妻板を貼り付けて後から削ると微調整が出来て綺麗に仕上がるのではないでしょうか?

いよいよ、車体の加工に取り掛かります。画像のように、窓柱ごと切り取るわけですが、私はアングルをハンダ付けしてから切り取りました。この車両は窓枠がアルミパーツである為に、塗装後の接着となります。このままでは板自体の強度が不足し、糸鋸使用中に曲げてしまう恐れがあるので、車体強度を増すためにアングル取り付け後に切断しました。

加工後の窓です。Hゴムの表現はΦ0・3真鍮線を曲げながらハンダ付けしました。実車の写真を見ると、窓上辺とウィンドヘッダー下辺とが、ほぼツラとなっているので、これを利用して継ぎ目を隠す事が出来ました。ただ、ハンダ付け中に微妙に板がずれて、結果的に継ぎ目が目立ってしまいました。票差し等をハンダ付けする際にもう一度ハンダを盛って修正予定です。

こうやって、見ると便所窓の天地寸法が少し足らなかったようです。

お昼前に製作を始めて、夕飯時にはここまで終りました。あとは手摺と票差しを付けたら、いよいよ塗装作業となります。

今回は窓加工の試作を兼ねており、思った以上に簡単に出来ました。これで高松のオハフ33を作る目処が立ちました。さて、何番でしょう…?