● テカポ湖

クライストチャーチへの帰り道、プカキ湖を通ります。少し立ち寄る予定だったのですが、4日目の夕方にくっきりと見えた

アオラキ/マウントクックは雲に隠れて全く見えませんでした。

そのため、バスは通過し、双子の湖?であるテカポ湖に向かいました。

こちらは4日目には、素通りした湖です。薄曇りだったので氷河湖の独特の色である美しいエメラルド色を眺めることが出来ました。

ここでは観光地としては珍しく、ルピナスの花が数多く咲いていました。

テカポ村は人口300人。星を見るには世界一といわれ、「星空を見るために訪れる観光客が欧米を中心に年間10万人」だそうです。

テカボ村の特色は

①ニュージーランドで1番晴れの日が多い。

②空気が澄んでいる。

③近くに大きな町がなく、邪魔な光がない。

ということです。

私が今回の旅で星空を見たマウント・クック村と同じように「アオラキ マッケンジー ダークスカイ・リザーブ(星空保護区)」となっています。

テカポ湖畔にある「 善き羊飼いの教会」は1935年にヨーロッパからの開拓民によって建てられた教会です。

周辺の石を集めて作られたといいます。キリストは「私は善き羊飼い」と称したことから自分たちのことも考え、名付けられたようです。

教会の内部には1$を支払って入れてもらいます。祭壇の前は大きなガラス窓があり、そこからはテカポ湖やサザンアルプスの山々

が見えるのですが、部屋が暗いため、この写真には写っていません。

この小さな教会は、日本から、わざわざ結婚式を挙げに来るカップルもいるようです。

同じくテカポ湖畔にある「牧羊犬の像」。「バウンダリー犬の像」という説明文がありますが、開拓時代に放牧地で

柵のない境界線(Boundary)を守った犬たちの働きを称えて、1968年に建てられたとのことです。

(追記) NHK BS hi番組 世界で最も美しい瞬間「星降る村 ”天の川” 輝く瞬間ニュージーランド テカポ」

(2014 .7.17放送 )

この番組を家に帰ってから再び見ました(12.26)。その場所がテカポだと改めて知って、その素晴らしさにもう一度、感動しました。

教会の正面のガラス窓から見ることの出来る景色

教会で行われた結婚式

2枚のテレビからの写真は共に、出来れば撮したいと思いながら、撮すことが出来なかった写真です。

アオラキ マッケンジー ダークスカイ・リザーブ(星空保護区)の看板

マウント・ジョイ天文台

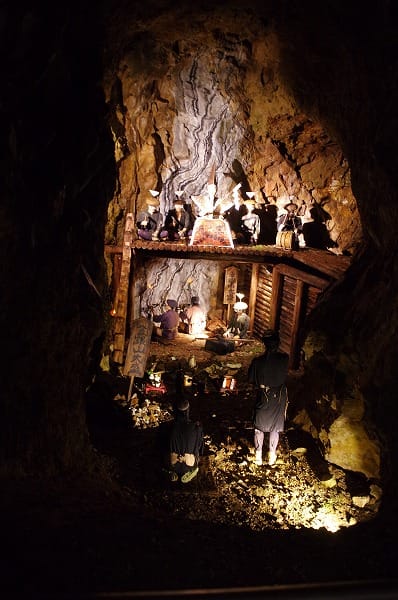

ポールさんの研究室

村から車で10分ほどの所にある、マウントジョイ天文台。2004年にニュージーランド最大の口径1.8mの天体望遠鏡が設置されました。

他に4基の天体望遠鏡が設置されています。アメリカ、日本などとの共同研究が行われており、世界最南端の国際施設となっています。

天文学者ポールさんの研究は天の川の中心付近に集まる数百万個の星の中から惑星のある星を見つけ、地球と同じような環境・・・

第2の地球を見つけ出すことだそうです。惑星がある星は惑星の引力により明るさが変化するとのこと。

その星を見つけられる確率は100万個に一個という天文学的なものです。

「善き羊飼いの教会」と星空

天の川の中心部とテカポ湖に映る星空

そして 世界で最も美しい瞬間 「星降る村 ”天の川” 輝く瞬間」 天の川の中央部分が最も明るく見られる季節の3月がやって来ました。

また、テカボでは、湖に星空、特に天の川が映るというの凄いことだと思います。

昼食の湖畔日本レストラン

昼食は「鮭いくら丼」。いくらは御飯の二段目にもはいっていてビックリ。まさに日本で食べる昼御飯としても豪華です。

「テカポ名物サーモン丼?」とガイドブックに載っていました。

なお、テカポ湖では鮭の養殖が行われているとのことです。

このポスターを見る限り、日本人が調理を行っているようです。

詳しくは、 「めいすいの海外旅日記」 ニュージーランド第7、8日 をご覧下さい。