ご近所に咲く、雪柳(ゆきやなぎ)の花

バラ科シメツケ属の落葉小低木です。開花時期は、 3/10 ~ 4/15頃

枝は弓なりに垂れ、葉は柳のように細くて小さい。春、白い小花が枝上に並んで咲き、雪が積もったように見えます。また、花の散った後も地面が雪がつもったように見えることも。

花は小さいですが、拡大すると五弁の白い可憐な花です。

ご近所に咲く、雪柳(ゆきやなぎ)の花

バラ科シメツケ属の落葉小低木です。開花時期は、 3/10 ~ 4/15頃

枝は弓なりに垂れ、葉は柳のように細くて小さい。春、白い小花が枝上に並んで咲き、雪が積もったように見えます。また、花の散った後も地面が雪がつもったように見えることも。

花は小さいですが、拡大すると五弁の白い可憐な花です。

ご近所に美しく咲いている「小町藤」。

小町藤は豆科ハーデンベルギア属の植物。 Hardenbergia は、ドイツのハーデンベルグ伯爵夫人の名に因みます。常緑性で花期は3月から5月頃。

花は紫色が多いですが、白いのもあります。

和名の「小町藤」より、ハーデンベルギアといわれることが多いようです。小町藤でも名前負けはしませんが・・・・・。

ご近所に咲いている木瓜の花、赤い色なのでとても目立ちます。

ぼけ(木瓜)は、薔薇(ばら)属、ぼけ科の花。名前の由来は「実が瓜のような形であるところから「木瓜」。

「木瓜」を「もっけ」と呼んでいたのが 次第に「もけ」→「ぼけ」になったそうです。

季節ぼけして咲くという意味ではありません。こちらは赤い花。開花期は3月から5月初旬。

こちらは、白い花、ピンクの花。ばら科の花だけあってとても綺麗です。こちらの木瓜はひっそりと咲いていました。

ご近所の小さな庭にひっそりと咲く福寿草。でも、地にしっかりと着いています。

金鳳花(きんぽうげ)科ふくじゅそう属の植物で、開花時期は2月から3月中旬。「福寿(幸福と長寿)」の草の意。

根と茎は有毒だそうです。

「光や温度に非常に敏感で昼間でも日がさえぎられると1~2分で花がしぼみ、 再び日があたると いつの間にか花が開く。」

とのことですが、この日は暖かく,日もよく照っていたので、しっかりと開いていました。

ご近所に咲いている「ろうばい(蝋梅)」。ろうばい科ろうばい属で花期は1月~3月25日ごろまで。

唐の国から来たので「唐梅」とも呼ばれるようです。古い歴史のある花です。中国名はやはり蝋梅。

すべて葉が落ちた後、花が咲きます。花の少ない時期に咲く貴重な花です。とても良い香りがします。

「名前は、蝋細工のようだからという説があります。たしかに蝋細工のように見えます。

かつ臘月(ろうげつ 旧暦12月)に咲くことにちなむからともいわれます。

今年も法憧寺(ほうどうじ)の白梅の大木が満開となりました。老木ですので枝の支柱が何本も立っています。

今日は良い天気でしたので写真を撮る人が5~6人いました。

花の近場で熱心に接写する人がいました。そのため全景を撮るには、かなりの時間がかかりました。

今年は満開になるのが少し早いようです。

花が満開になると良い香りがします。ところで「梅」は多くの花に先立って咲くので「花の兄」、

反対に秋になり遅れて咲くので「菊」は「花の弟」というそうです。

「クリスマスローズ」はクリスマスの頃に咲く、バラ(ローズ)に似た花ということから命名されました。

しかし、開花時期の多くは2月上旬から3月まで、キンボウゲ科ヘレボラス属の花です。

白く清楚でやや大きめの花で、花は下を向くことが多い。雪の重みに耐えるため?

特に中央口から北にある公園・庭園樹園の斜面の木立の下で10年以上前に植えたものが大株になり10品種、約1000本があります。

ピンク色もあります。

3月の見頃時期には見応えのある風景が広がるとのこと。撮影は2月8日でつぼみが多くようやく咲き始めたというところ。

寒さに強く、丈夫なので、地植えにするとほとんど手がかからず、毎年花を楽しむことができるとのことです。

さらに北にある植物園展示棟前では、美しい色・花姿のクリスマスローズを鉢植で展示、販売していました。

武蔵丘陵森林公園の中央口のすぐ近くにある針葉樹園にある満作(まんさく)の道。

開花時期は11月から3月までで、最盛期は2月中~下旬。

黄色の花が咲くのは、シナマンサクで代表的な品種。細長いひも状のちぢれた花は黄色が鮮やかです。

赤い花の咲くものもあります。

他に、黄色で花の一部が紅いものなどがありました。

ここには約40種類、70本の満作があるようでコレクションは国内有数とのこと。

東京の梅の開花は1月18日という報道がありました。

志木市ではどうなのかと、今日、新河岸川の親水公園の遊歩道をサイクリングしていたら、

驚きの紅梅の開花がありました。5分から6分咲きになっています。

梅の開花時期は、 1/20 ~ 4/ 5頃で、1月中旬頃から咲き出すもの、3月中旬頃から咲き出すものなど、いろいろとあるようです。

桜と違い、咲き方も散り方もゆっくり。

木の花があまり咲いていない真冬に「梅が咲き始めた」というと「春がすぐそこまでやって来た」という嬉しさがあります。

近づいて見ると強い梅の香が漂って来ました。

東風(こち)吹かば にほひおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ

菅 原 道 真 (すがわらのみちざね)

コロナ禍で室内の花が増えました。冬場はやはりシクラメンです。気持ちが癒やされます。

コロナ禍で室内の花が増えました。冬場はやはりシクラメンです。気持ちが癒やされます。

サクラソウ科シクラメン属の花で、初冬から春まで咲き、お正月に飾られることも多い人気の花でもあります。

品種にもよるようですが、氷点下に下がるとしおれてしまうので、室内に入れておく方が無難です。

水やりは数日に一回多めにあげています。手前に、赤のミニ・シクラメンを添えました。

こちらはベゴニア。秋海棠(しゅうかいどう)科ベゴニア属の花。17世紀、サントドミンゴ島の総督で、

植物学に詳しい 「Begon ベゴン」さんの名前にちなむそうです。開花時期は5月から11月末ま長い間咲き続けます。

霜に当たらず暖かいところなら冬でも大丈夫のようです。

ご近所の庭に咲いている美しいパンジーの花。

バンジーはスミレ科スミレ属の花。スミレの大きめの園芸種の総称。

開花時期は秋から翌春にかけて長く咲き続けます。

可愛らしく、寒さにも強いので花壇の主役となります。

花言葉は「思慮深い」

黄色のバンジー

紫のバンジー

三色スミレの三色とは、はっきりしませんが、紫・白・黄色かも知れません。

地表に低く咲く白い小菊の花。

この花を見ると 百人一首の「心あてに 折らばや折らむ 初霜の おきまどはせる 白菊の花」(凡河内躬恒)

「あてずっぽうに折ってみよか。真っ白な初霜が一面に降りて、霜なのか白菊なのか、わからなくさせている白菊の花よ」・・・を思い浮かべます。

この歌を正岡子規は現実的でないと批判したそうですが、霜が降って少し高い位置で見たら本当にそう思うでしょう。

球形の小菊の花。セイスピースという品種らしい。

こちらはオーソドックスの菊の花。

菊はきく科きく属の花、開花時期は10月20日から12月20頃。

東洋で古くからある鑑賞賞植物。平安時代に中国から伝来。

こちらは赤い小菊。

サザンカはツバキ科ツバキ属の花。花期は10月上旬から2月上旬まで。

サザンカは秋以降のはなで、花びらは1枚ずつ落ちる。藪椿は春の花で、花は花ごとボトリと落ちる。

花言葉は「困難に打ち勝つ、ひたむきさ」

埼玉県の三芳町の「こぶしの里」の隣接地にある「コスモス畑」。

今コスモスの花が満開です。一体広さはどれくらいあるのか?見当で4~5hはあるのではないかと思うほど広大です。何本あるのかは,さっぱり分かりませんが、関東有数ではないか?宣伝は、まるでしていないので訪れるのは、こんな晴れた見物日和でも10人くらいです。周りの土の畑道を半周するだけなので見学料も無し。もう半周は舗装された鎌倉街道で普通の二車線道路。

三芳町の観光産業課に聞いてみたところ、町とは関係なく個人の持っている畑とのこと。コスモスを出荷しているわけでもないようです。

子供連れの女性も見学に来ていました。周辺には畑もあります。

ミツバチも当然ながら、何匹も蜜を吸いに来ていました。

もしかすると、蜂蜜を生産するために栽培しているのかも知れません。

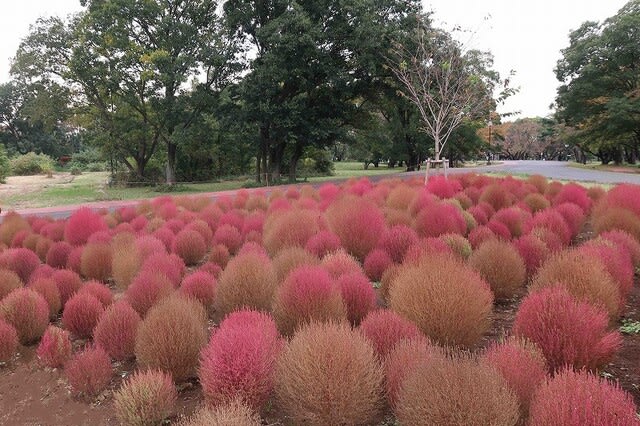

コキアが咲いていると、和光市在住の知り合いに紹介されて、埼玉県営樹林公園を訪れてみました。

コキアは アカザ科 ホウキギ(箒木)属の植物

南ヨーロッパなどが原産、古くは中国から渡来。日本の栽培地は秋田県・山形県など。

高さは1mくらいになろ。茎がいっぱい枝分かれして丸っこい形になる。

緑色の鑑賞期間は6月から9月まで。秋のこの時期(10月~11月)はビンク色に紅葉し美しい。

箒の材料になるので箒草とも呼ばれる。

実は秋田県の郷土料理「とんぶり」材料になる。キャビアに似ていることから”畑のキャビア”と呼ばれることがあるようだ。煮付けて、大根おろしやとろろに加えて食べられる。しかし、私は残念ながら食べたことがありません。

草ボウキを作るには、8月下旬頃に刈り取って陰干しにするとのこと。

埼玉樹林公園・・・〒351-0106 埼玉県和光市広沢三番地内

TEL:048-468-0837

20.2ha 無休

東武東上線、有楽町線、副都心線「和光市駅」から徒歩20分 、駅前からはバス5分