ビヤビヤボヤと鳴くニホンアマガエルでもなく、コロコロコロと鳴くモリアオガエルでもない。

ピリピリピリと鳴くシュレーゲルアオガエルやギャギャギャと鳴くダルマガエルでもなく・・・。

ウガウガウガと鳴くヌマガエルとはまったく違う鳴き声。

キュルキュルと鳴く・・・おそらくニホンアカガエルであろうか。

キュウルキュルと鳴くヤマアカガエルとはほど遠い。

きちんとそれを収録しておくべきだったと悔やまれる別所町のカエルの姿は見えない。

この日訪れたのは奈良市の別所町で行われている弁天さんだ。

弁財天は各地に祀られている。

それらは決まって7月7日の日。

弁天さんの祭りはあちこちで行われているそうだ。

何故にこの日なのだろうか。

顔が映るという弁天池(防火用水)は前日に洗うと云っていた。

奇麗な水鏡に写った顔は「弁天さん以上になったらあかん」というが、前夜はカミナリが鳴り、突風が吹き荒れた大嵐だった。

家にいたらカミナリが光って家中の電気がバチバチと鳴った。

恐ろしくなって社務所に避難しようと思ったぐらいだと話す婦人。

とてもじゃないが、それはできなかったという。

7日の弁天さんはめいめいがお参りをする。

神事をするわけでもなく、めいめいだ。

別所町の弁天さんは本社金刀比羅神社の境内にある。

正式には弁財天女社だ。

そこには燈籠も立ててある。

「施主 当村 寶暦十一年(1761)五月吉日」と刻まれている年号。

御宝前の文字がある三大明神の燈籠は「享保九年(1724)」だ。

弁財天女よりも37年前。

いずれにしても古くから祀られている。

祭礼に来られる人たちの顔ぶれは変わりない。

いつもと同じように風呂敷に包んだ御供を持参する。

この日はいつ何時雨が降るやも知れないと、斎壇は社務所に設えた。

例年は神社鳥居の前に置くのだが、心配で仕方なくと話す。

まずはお参りやと弁天さんの前に並んで手を合わせる。

次に来た人たちもそうしている。

一斉に揃ってということなく、こうしてお参りを済ませて社務所にあがった。

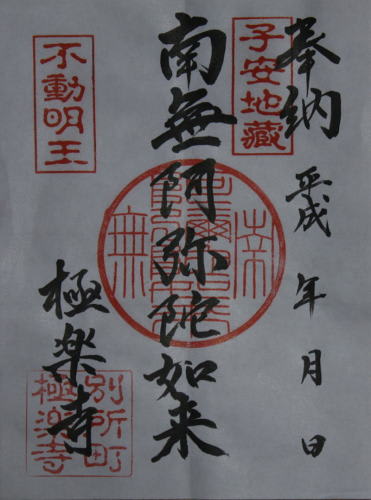

いつもなら極楽寺の回廊に座ってだらだらしていると話す。

いつもの状況をこう話す。

現在の弁天池は防火用水。

かつて池であったときは真ん中に石で積んだ地に弁天さんのヤカタを祀っていた。

防火用水と化したらそこで祀ることはできない。

そういうことで境内に並べたという。

15年ほど前まではお供えにセキハン(赤飯)の突き出しがあった。

竹筒にセキハンを詰め込んで棒で突き出す。

それをするのは村神主(一老)の役目。

例年は12個だが、新暦の閏年は13個となるセキハン。

お盆に載せて弁天さんに供えたという。

突き出しのセキハンは参拝者にさしあげる。

村神主が一つずつ箸で摘まんで渡す。

参拝者は手で受けてよばれたとかつてのあり様を語る村人たち。

4月10日はコンピラサンだった。

そのときは白いゴハンを供えている。

昔はごっつおを重箱に詰め込んで参っていた。

最近は誰も来ないようになったという。

今年の8月5日は二日酒。

極楽寺で行われる行事である。

その日の朝は月並祭。

その日の晩はイセキで盆踊り。

太鼓を叩いていた。

櫓を立てた境内で踊っていた。

隣村からも大勢がやってきた。

踊る際にはゲタがへってもかなわんからと草鞋を履いてやってきた。

着物姿で踊るイセキの盆踊りはゲタでないと踊れないという。

そんな懐かしい話もでた弁天さん参り。

ほどよい時間に解散する。

(H24. 7. 7 EOS40D撮影)

ピリピリピリと鳴くシュレーゲルアオガエルやギャギャギャと鳴くダルマガエルでもなく・・・。

ウガウガウガと鳴くヌマガエルとはまったく違う鳴き声。

キュルキュルと鳴く・・・おそらくニホンアカガエルであろうか。

キュウルキュルと鳴くヤマアカガエルとはほど遠い。

きちんとそれを収録しておくべきだったと悔やまれる別所町のカエルの姿は見えない。

この日訪れたのは奈良市の別所町で行われている弁天さんだ。

弁財天は各地に祀られている。

それらは決まって7月7日の日。

弁天さんの祭りはあちこちで行われているそうだ。

何故にこの日なのだろうか。

顔が映るという弁天池(防火用水)は前日に洗うと云っていた。

奇麗な水鏡に写った顔は「弁天さん以上になったらあかん」というが、前夜はカミナリが鳴り、突風が吹き荒れた大嵐だった。

家にいたらカミナリが光って家中の電気がバチバチと鳴った。

恐ろしくなって社務所に避難しようと思ったぐらいだと話す婦人。

とてもじゃないが、それはできなかったという。

7日の弁天さんはめいめいがお参りをする。

神事をするわけでもなく、めいめいだ。

別所町の弁天さんは本社金刀比羅神社の境内にある。

正式には弁財天女社だ。

そこには燈籠も立ててある。

「施主 当村 寶暦十一年(1761)五月吉日」と刻まれている年号。

御宝前の文字がある三大明神の燈籠は「享保九年(1724)」だ。

弁財天女よりも37年前。

いずれにしても古くから祀られている。

祭礼に来られる人たちの顔ぶれは変わりない。

いつもと同じように風呂敷に包んだ御供を持参する。

この日はいつ何時雨が降るやも知れないと、斎壇は社務所に設えた。

例年は神社鳥居の前に置くのだが、心配で仕方なくと話す。

まずはお参りやと弁天さんの前に並んで手を合わせる。

次に来た人たちもそうしている。

一斉に揃ってということなく、こうしてお参りを済ませて社務所にあがった。

いつもなら極楽寺の回廊に座ってだらだらしていると話す。

いつもの状況をこう話す。

現在の弁天池は防火用水。

かつて池であったときは真ん中に石で積んだ地に弁天さんのヤカタを祀っていた。

防火用水と化したらそこで祀ることはできない。

そういうことで境内に並べたという。

15年ほど前まではお供えにセキハン(赤飯)の突き出しがあった。

竹筒にセキハンを詰め込んで棒で突き出す。

それをするのは村神主(一老)の役目。

例年は12個だが、新暦の閏年は13個となるセキハン。

お盆に載せて弁天さんに供えたという。

突き出しのセキハンは参拝者にさしあげる。

村神主が一つずつ箸で摘まんで渡す。

参拝者は手で受けてよばれたとかつてのあり様を語る村人たち。

4月10日はコンピラサンだった。

そのときは白いゴハンを供えている。

昔はごっつおを重箱に詰め込んで参っていた。

最近は誰も来ないようになったという。

今年の8月5日は二日酒。

極楽寺で行われる行事である。

その日の朝は月並祭。

その日の晩はイセキで盆踊り。

太鼓を叩いていた。

櫓を立てた境内で踊っていた。

隣村からも大勢がやってきた。

踊る際にはゲタがへってもかなわんからと草鞋を履いてやってきた。

着物姿で踊るイセキの盆踊りはゲタでないと踊れないという。

そんな懐かしい話もでた弁天さん参り。

ほどよい時間に解散する。

(H24. 7. 7 EOS40D撮影)