フォトサークルDANを運営されている

宮崎壽一郎さんから届いた写真展の案内。

会場は大阪の天王寺公園内に建つ大阪市立美術館だ。

ここで行われる写真展は初めて。

案内がなければ知ることもなかった日本写真作家協会会員展。

会員の宮崎さんも作品を展示している。

宮崎さんが主宰するサークルの写真展は何度か拝見している。

また、所属するJNP日本風景写真協会の

奈良第1支部展示会も拝見している。

所属が異なれば作品はどういうものになるのか・・。

案内状に在室日時が書いてあったので、スケジューリングしていた。

何日も前からその日を意識していた。

明日はリハビリ運動で外来棟に行く。

明後日は歯医者で午後が空いている。

たしかこの日だったと思い込み。

自宅を出てJR大和路線に乗車した。

あらためて届いた案内状を見た。

日にちを間違ったことに気がついたが、もう遅い。

電車は快速急行で大阪の天王寺駅はもうすぐだ。

ご本人には会いたいが・・仕方がない。

会場は大阪市立美術館。

平成24年の秋に拝見した葛飾北斎展会場がここであった・・・。

いやもっと前にあった・・・。

そのときはおふくろにかーさんも拝見していた。

招待入場券を貰ったから出かけたまで。

車で出かけたから地下の駐車場を利用したと思う。

今回はJR天王寺駅を降りて地上に出る。

天井下などにある「大阪市立美術館」の文字を見ては真っすぐ、左、下、上へ記す誘導に沿って歩く。

地下から出ればそこは天王寺公園の一角にある「天芝」。

後方にあの有名な・・・タワーが見える。

そこから美術館がどこにあるのか道がわからなくなった。

警備服を着ている男性に道を尋ねた。

あっちで、こっちでも行けば着く。

あっちは狭いから・・・。

じゃ、こっちで行けばいいのですねと云えば、あっちでもこっちでもええ、という。

私はどちらの道を行けば良いのですかといえば、あっちでもこっちでも行ける・・・・。

こういう人の案内は案内でもなく、人を惑わす他ならない。

狭い方は工事をしているから危ないといっていた「あっち」を避けて「こっち」の道を行く。

正面にあった施設は天王寺動物園。

子ども、幼児でもわかるようにひらがなで「てんのうじどうぶつえん」の大きな文字が見える。

その右横のトイレに貼ってあった大阪市立美術館へ向かう→に沿って道を下る。

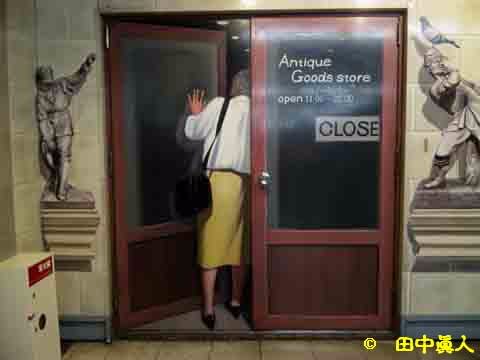

ようやく見つかった「地下展覧会室」。

受付、記帳を済まして奥の会場へ行こうとしたらその人が席を離れて案内してくださる。

その場は誰でもわかる位置であるにも関わらず案内をしてくれた。

“天芝”にいた警備員とはえらい違い。

警備に案内があるのか、ないのか、知らないが、そうあるべきだと思った次第だ。

手前の室内には絵画の展示会もあったが、本日は時間足らずで断念する。

向かった先の開場前にも受付はあるが、不要ですと云われて廊下奥にある展示室へ・・。

日本写真作家協会会員展は通称、略してJPA展と云えばわかるようだ。

展示作品の一切が撮影禁ズ。

記憶に残るように一枚、一枚、丹念に拝見する。

会の名称は写真作家。英語表記は“Photographers”。

アルベット表記はフォトグラファー。

名刺交換させていただく写真家さんは必ずといっていいほど“Photographer”の文字がある。

カメラマンとフォトグラファーは・・・どう違うねんと思いたくもなる。

ネットをぐぐってみれば商業ベースか、芸術性であるのかの違いとかで、海外では動画鳥のビデオカメラマンがカメラマン、写真撮りはフォトグラファーになるようだ。

では、写真家と写真作家の違いはどうなん、である。

天才写真家を自認する荒木経惟氏は云った言葉があるそうだ。

それによれば、「カメラマンは現実をそのまま切り取ってくる人。写真作家は現実を虚構化し、現実とは違った別のもの(写真作品)に置き換えて表現する人だ」という。

云っている言葉はよくわかる。

写真の原点は記録。

そこに芸術性を加えて表現をもつ。

とらえた人の意思を伝えるのが作品。

つまりは

写真と云う道具を使って表現する作家ということなのであろう。

日本写真作家協会会員展を拝見させてもらって感じたことは多様化した芸術性作品である。

えっ、これが写真。

そう思う作品はけっこーな数であった。

写真展示数は204点。

作者一人について一枚の作品を展示しているから写真作家は204人にもなる。

また、新入会員の作品22点も展示してある。

それに加えて日本写真作家協会公募展が併設展示。

入賞・入選合わせて249点。

合計すれば453点。

一枚をじっくり見るとして平均10秒間の拝見であれば4530秒。

時間換算1時間15分にもなる。

立ち止ってしまう驚愕の作品もあればさらりと抜ける作品もある。

立ったままでの閲覧は身体的もよおしもやってくる。

それが限界と思って、駆け巡るように見ていた。

農村風景写真が突然に・・・。

十津川村の内原、滝川、谷瀬や旧西吉野村の永谷で拝見した多段型の稲架けを思い起こす写真のタイトルは「美しい農村」。

撮影地は新潟県の十日町。

夕暮れ近い情景であろう、その場で作業をされている男女は夫婦であろう。

下から刈り取った稲束を投げているのは男性だ。

それを受け取る女性は高所の稲架けに登っていた。

竿に足を絡ませて落ちないようにしている。

前述した十津川村や旧西吉野村の多段型ハダ架けを取材するにあたって他府県の在り方も調べてみた。

だいたいが北陸地方や越後、信州からやや東北で見られる稲架け。

多段型の構造は段数に違いはあってもほぼ同様である。

それを調べていたときに知った新潟県十日町の状況は

ネットで確認していた。

この作業を

農業体験イベント・風物詩として紹介していた。

私は取材した十津川村の内原、滝川、谷瀬や旧西吉野村の永谷の

ハザ架けを8枚のテーマ組作品としてカメラのキタムラ奈良南店で展示した。

作業にともなう農家の苦労話を中心に構成した。

天候、気候を見据えながら刈り取り、ハダ架け作業に伴う労力。

年齢、体力面から考慮する作業の在り方を短文で書いた。

カメラマンにとっては風物詩。

美しい景観を撮ることに力を入れる。

当然の行為であるが、そこで働く人たちの姿をどうとらえるか、である。

「美しい農村」写真を拝見させてもらって感じたこと。

なんとなく躍動感が物足りないのだ。

投げる方は力強さがいる。

受け取る方は落としてはならないという責任感がある。

一束、一束は大切な稔りの作物である。

私がとらえた作品はローアングルに身を構えてレンズが見上げる二人の動きである。

投げる方は姉さん、受け取る方は弟。

年齢の違いもあるが、喜んでもらえる作品になったと自画自賛してしまう。

「美しい農村」にそれを感じないのは何故だろう。

カメラマンの立ち位置である。

真横から水平に撮っただけでは平面体。

平凡なアングルは平坦。

極端な言い方をすれば・・・申しわけないが、誰でも撮れる。

「美しい農村」でもないように思えた作品は会員作品だった。

すかっとした気分になって表に出た。

会場の大阪市立美術館に青空が映える。

その向こうに高さが300mの近鉄阿倍野に建つあべのハルカスが見える。

帰り道にはどこからでも見えるハルカスであるが、私は一度も入店したことがない。

(H29. 1.11 SB932SH撮影)