企画展に「雨降る季節のくらしと言葉」をテーマに特別展示をしている、と聞き、急遽出かけた県立民俗博物館。

梅雨どきであるが、この日は、真っ白な雲に、透き通った青さの空。

気持ちいいぃ梅雨の晴れ間に、雨の民俗を見ることにし。

雨にまつわる暮らしの民俗。

企画展の入口に並べたカラフルな和傘が美しい。

五つの和傘から、思い浮かべた番傘。

そう、白波五人男が番傘を手にして格好に見えを切る伊達男の姿。

置いてあるだけで、人の姿を感じる。

そういえば、この和傘を観るのは、今日が初めてではない。

3カ月前の3月7日。

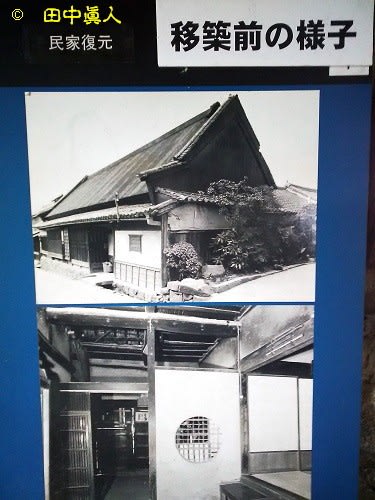

杉皮屋根の葺き替え工事を終えた旧前坊家・古民家のお披露目に拝観した屋内。

三畳間の「みせ」にあったカラフル唐傘。

バックライト効果が利いたデイスプレイに、シャッターを押した見学者も多かったろうょ。

今日の展示も梅雨の晴れ間の新緑色が利いている。

展示内容は、テーマ別に「夏のはじまり」。

田植え道具に野神のまつりのツクリモノなどの展示。

「暮らしの中の雨」は、和傘、泥よけ付きの下に防水の知恵など。

「動きがわかる動画収録期の民俗行事」に、虫送りや雨乞い、夏越しの祓いなどに関する映像記録。

ほとんど視聴していたので、お昼時間に間に合うよう、失礼はしたが・・・今も変わらぬ暮らしの民俗に関心をもってくださればありがたい。

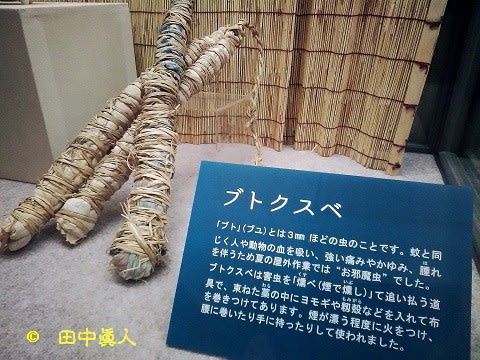

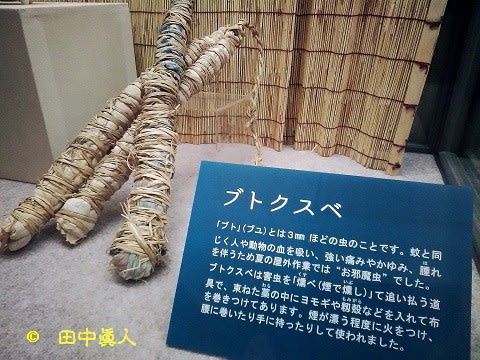

さて、私が見たい今回の目玉は、雨天にも使用していたと想定する「ブトクスベ」である。

地方によれば呼び名が違う「ブトクスベ」。

山口県・萩博物館企画展「百年の布」にツイートしていた「ブトフスベ」。

”燻蒸“、”燻製”からわかるように、“・・クスベ”の語源は”燻べる”にある。

つまりは、煙をもって燻すことにある。

その”燻す”をキーに見つかったと、教えてくれた写真家Kさん。

メールで伝えてくれたそのキーワードは”ブトイブシ”。

愛媛県生涯学習センターが伝えていたデータベース「えひめの記憶 虫よけ」にあった”ブトイブシ”。

ちなみに、ウエブリボにあがっていた季語・季題辞典にも「ブトイブシ」が見つかった。

夏の季語の「ブトイブシ」なら、「ブトクスベ」も同じ季語になりそうなものだが、該当するのは”ブト”だけのようだ。

また、 “くすべる”ワードは、鹿児島弁や土佐弁にもみられる

ブトクスベは地方語なん?と、思って念のためにぐぐったネット。

武蔵野美術大学美術館・図書館に「ブトクスベ」が見つかった。

使用されていた地域は、山口県阿武郡。

神奈川県歴史博物館・特別展示出品目録にあった。

実物がどんなのかわからないが、事例の一つに揚げられるような気がする。

農作業の邪魔をする、煩い、刺す虫たちを燻し、作業の邪魔をせんよう、避けるための農道具。

燻して虫を追いやる農道具。

材は、燃えにくい木綿の生地。

主に端切れを用いてつくったブトクスベ。

火を点けても燃えることなく、じわじわ燻る道具。

虫よけの香取線香が世に出て追いやられたブトクスベ。

“ブト”は刺しよる。

痛いからたまらん、という“ブト”であるが、聞き取りした農家の方々のほとんどが“ブヨ”か“ブユ”と、呼んでいた。

ブトクスベの名称は、そのまんまだが、虫だけを呼ぶ場合は、”ブト”でなく、“ブヨ”か“ブユ”である。

ドラッグストアに売っている虫よけスプレーに“ブト”の表記は見られない、という特徴もある。

そこらへんが、暮らしの民俗である。

展示解説は、「私がとらえた大和の民俗」写真展に、たいへんお世話になっているMさんにTさん。

実は、関東が出身のMさんは、ブトクスベの名称が難しかったそうだ。

と、いうのも、関東では“ブヨ”と呼ぶのが一般的。

なるほど、である。

展示の現物がここしかなくて、と云われるほど、今では希少価値のある農具である。

写真は、上手く撮れなかったが、野神(ノガミ)の板絵馬は、地黄町野神神社に供える絵馬。

で、あるが、展示出品の絵馬に年月日表記が見られない。

おそらく、寄贈目的のため、日付けは書かれなかったのでは、と思った。

ちなみに、現物、現役のブトクスベを拝見したことがある。

用途は、田畑を荒らすイシ(猪)除けになったが、なかなかの利用価値があったようだ。。

(R3. 6.15 SB805SH撮影)

梅雨どきであるが、この日は、真っ白な雲に、透き通った青さの空。

気持ちいいぃ梅雨の晴れ間に、雨の民俗を見ることにし。

雨にまつわる暮らしの民俗。

企画展の入口に並べたカラフルな和傘が美しい。

五つの和傘から、思い浮かべた番傘。

そう、白波五人男が番傘を手にして格好に見えを切る伊達男の姿。

置いてあるだけで、人の姿を感じる。

そういえば、この和傘を観るのは、今日が初めてではない。

3カ月前の3月7日。

杉皮屋根の葺き替え工事を終えた旧前坊家・古民家のお披露目に拝観した屋内。

三畳間の「みせ」にあったカラフル唐傘。

バックライト効果が利いたデイスプレイに、シャッターを押した見学者も多かったろうょ。

今日の展示も梅雨の晴れ間の新緑色が利いている。

展示内容は、テーマ別に「夏のはじまり」。

田植え道具に野神のまつりのツクリモノなどの展示。

「暮らしの中の雨」は、和傘、泥よけ付きの下に防水の知恵など。

「動きがわかる動画収録期の民俗行事」に、虫送りや雨乞い、夏越しの祓いなどに関する映像記録。

ほとんど視聴していたので、お昼時間に間に合うよう、失礼はしたが・・・今も変わらぬ暮らしの民俗に関心をもってくださればありがたい。

さて、私が見たい今回の目玉は、雨天にも使用していたと想定する「ブトクスベ」である。

地方によれば呼び名が違う「ブトクスベ」。

山口県・萩博物館企画展「百年の布」にツイートしていた「ブトフスベ」。

”燻蒸“、”燻製”からわかるように、“・・クスベ”の語源は”燻べる”にある。

つまりは、煙をもって燻すことにある。

その”燻す”をキーに見つかったと、教えてくれた写真家Kさん。

メールで伝えてくれたそのキーワードは”ブトイブシ”。

愛媛県生涯学習センターが伝えていたデータベース「えひめの記憶 虫よけ」にあった”ブトイブシ”。

ちなみに、ウエブリボにあがっていた季語・季題辞典にも「ブトイブシ」が見つかった。

夏の季語の「ブトイブシ」なら、「ブトクスベ」も同じ季語になりそうなものだが、該当するのは”ブト”だけのようだ。

また、 “くすべる”ワードは、鹿児島弁や土佐弁にもみられる

ブトクスベは地方語なん?と、思って念のためにぐぐったネット。

武蔵野美術大学美術館・図書館に「ブトクスベ」が見つかった。

使用されていた地域は、山口県阿武郡。

神奈川県歴史博物館・特別展示出品目録にあった。

実物がどんなのかわからないが、事例の一つに揚げられるような気がする。

農作業の邪魔をする、煩い、刺す虫たちを燻し、作業の邪魔をせんよう、避けるための農道具。

燻して虫を追いやる農道具。

材は、燃えにくい木綿の生地。

主に端切れを用いてつくったブトクスベ。

火を点けても燃えることなく、じわじわ燻る道具。

虫よけの香取線香が世に出て追いやられたブトクスベ。

“ブト”は刺しよる。

痛いからたまらん、という“ブト”であるが、聞き取りした農家の方々のほとんどが“ブヨ”か“ブユ”と、呼んでいた。

ブトクスベの名称は、そのまんまだが、虫だけを呼ぶ場合は、”ブト”でなく、“ブヨ”か“ブユ”である。

ドラッグストアに売っている虫よけスプレーに“ブト”の表記は見られない、という特徴もある。

そこらへんが、暮らしの民俗である。

展示解説は、「私がとらえた大和の民俗」写真展に、たいへんお世話になっているMさんにTさん。

実は、関東が出身のMさんは、ブトクスベの名称が難しかったそうだ。

と、いうのも、関東では“ブヨ”と呼ぶのが一般的。

なるほど、である。

展示の現物がここしかなくて、と云われるほど、今では希少価値のある農具である。

写真は、上手く撮れなかったが、野神(ノガミ)の板絵馬は、地黄町野神神社に供える絵馬。

で、あるが、展示出品の絵馬に年月日表記が見られない。

おそらく、寄贈目的のため、日付けは書かれなかったのでは、と思った。

ちなみに、現物、現役のブトクスベを拝見したことがある。

用途は、田畑を荒らすイシ(猪)除けになったが、なかなかの利用価値があったようだ。。

(R3. 6.15 SB805SH撮影)