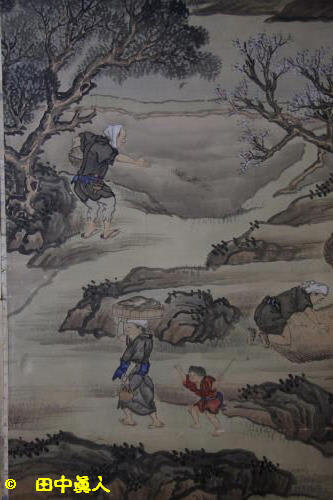

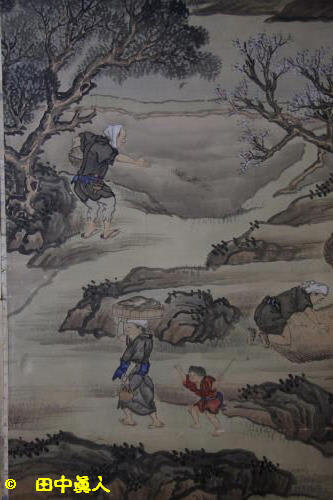

談山神社・嘉吉祭に供える神饌作りの合間に拝見した二枚の屏風絵。

いつの時代か判らないが農村風景を描いた屏風絵は「稲作四季耕作図」だ。

葛城市歴史博物館で展示された屏風絵の様相と同じようである。

牛耕だけでなく馬耕の姿もある。

奈良県内の事例では登場しない馬耕。

耕す農具はマングワ或いはマンガ・マンガンである。

本来は午が耕していたので「馬鍬(マンガ)」と呼ばれている。

マンガはマンガ掻きと呼ばれること多し、である。

掻い出した水を桶で運ぶ姿。

蓑笠を被った人たちが腰をかがめて田植えをしている姿もあれば女性が頭の上に乗せたケンズイ(間食)を運ぶ姿もある。

後ろでトンボ取りをしている子供がついていく。

籾を入れた俵を蓆に落とす様相もある。

その横では農婦が赤ちゃんを抱いている。

籾を広げて天日干しをしている。

升で計量して桶に入れる。

臼挽きもあれば、県立民俗博物館や教科書でしか見られないカラサオ(唐棹)脱穀やセンバコキ(千歯扱き)の様相も描いている屏風絵は、当時の農村の暮らしぶりも判る稲作の四季を描いている。

民俗を学習する私にとってはよだれが出そうな代物であるだけに、食い入るように拝見していた。

その屏風絵の上には何やら読めない墨書があった。

端に書いてあった「本居宣長和歌・・談山宮司」に「花押」が気になって長岡宮司に尋ねた。

なんでも知り合いの古道具屋さんに頼まれた。

気にいった屏風は私費を払って購入した。

上部の空間が寂しいから「書」で埋めたと話していた。

(H26.10. 9 EOS40D撮影)

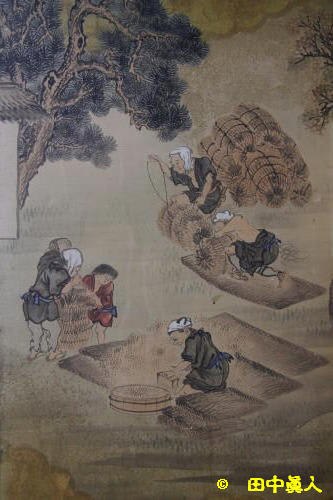

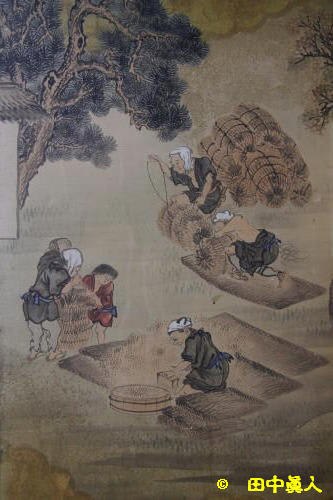

いつの時代か判らないが農村風景を描いた屏風絵は「稲作四季耕作図」だ。

葛城市歴史博物館で展示された屏風絵の様相と同じようである。

牛耕だけでなく馬耕の姿もある。

奈良県内の事例では登場しない馬耕。

耕す農具はマングワ或いはマンガ・マンガンである。

本来は午が耕していたので「馬鍬(マンガ)」と呼ばれている。

マンガはマンガ掻きと呼ばれること多し、である。

掻い出した水を桶で運ぶ姿。

蓑笠を被った人たちが腰をかがめて田植えをしている姿もあれば女性が頭の上に乗せたケンズイ(間食)を運ぶ姿もある。

後ろでトンボ取りをしている子供がついていく。

籾を入れた俵を蓆に落とす様相もある。

その横では農婦が赤ちゃんを抱いている。

籾を広げて天日干しをしている。

升で計量して桶に入れる。

臼挽きもあれば、県立民俗博物館や教科書でしか見られないカラサオ(唐棹)脱穀やセンバコキ(千歯扱き)の様相も描いている屏風絵は、当時の農村の暮らしぶりも判る稲作の四季を描いている。

民俗を学習する私にとってはよだれが出そうな代物であるだけに、食い入るように拝見していた。

その屏風絵の上には何やら読めない墨書があった。

端に書いてあった「本居宣長和歌・・談山宮司」に「花押」が気になって長岡宮司に尋ねた。

なんでも知り合いの古道具屋さんに頼まれた。

気にいった屏風は私費を払って購入した。

上部の空間が寂しいから「書」で埋めたと話していた。

(H26.10. 9 EOS40D撮影)