2007年2月18日

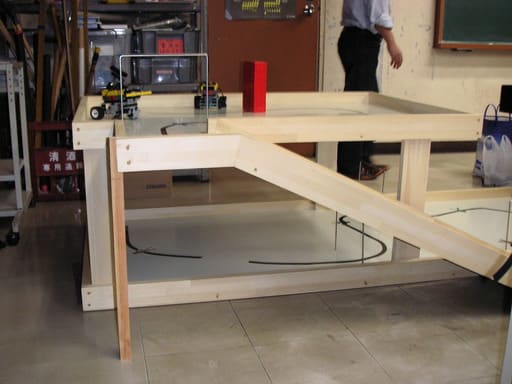

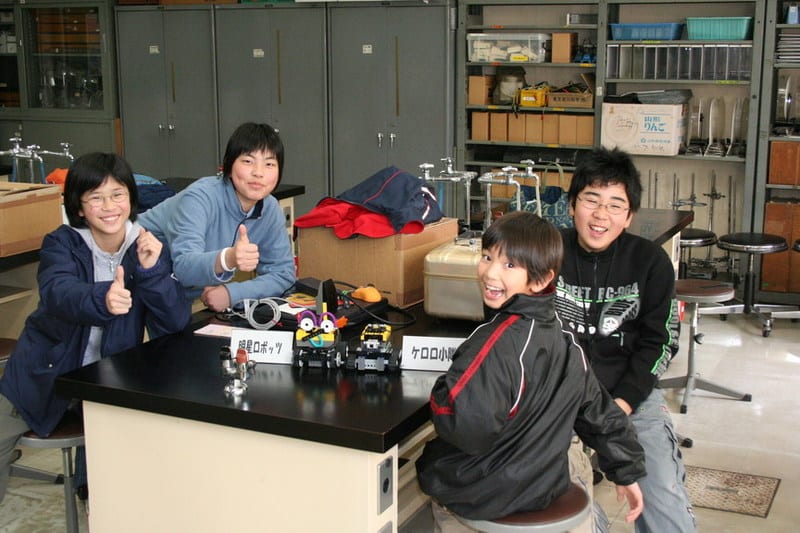

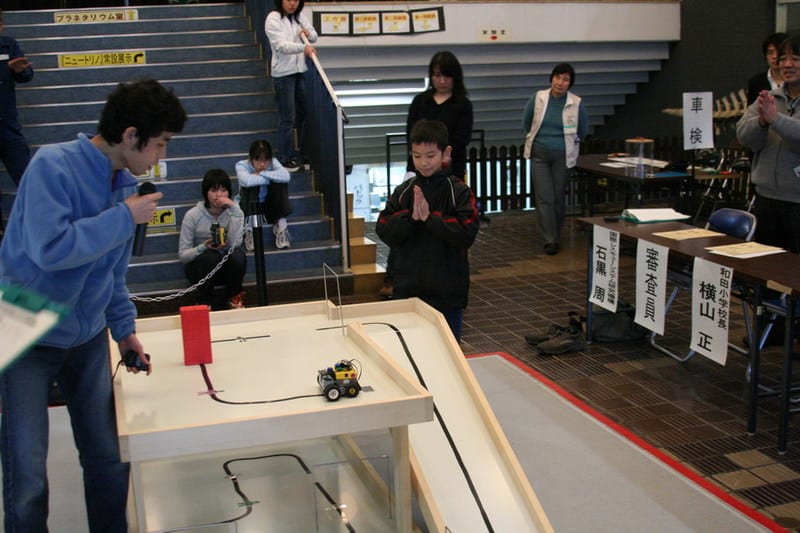

本日は杉並区科学館主催のロボットコンテスト(ロボット杉並21)の開催日です。 MとYも3回目の参加になります。 今回からロボカップジュニアにあわせて競技をするということで、競技会の運営の方法も今までとは違い本格的なものとなっておりました。

科学館に着くと、選手はロボットとパソコンを持ってパドックに行きます。(パドックには大人は入れません) また、競技の前に車検を受けます。 自分達のチームアピールのポスターを作成し、競技会場に貼り出します。 試走を行い、本番の競技順を決めるなど、MもYもはじめての体験でした。(私もはじめて)

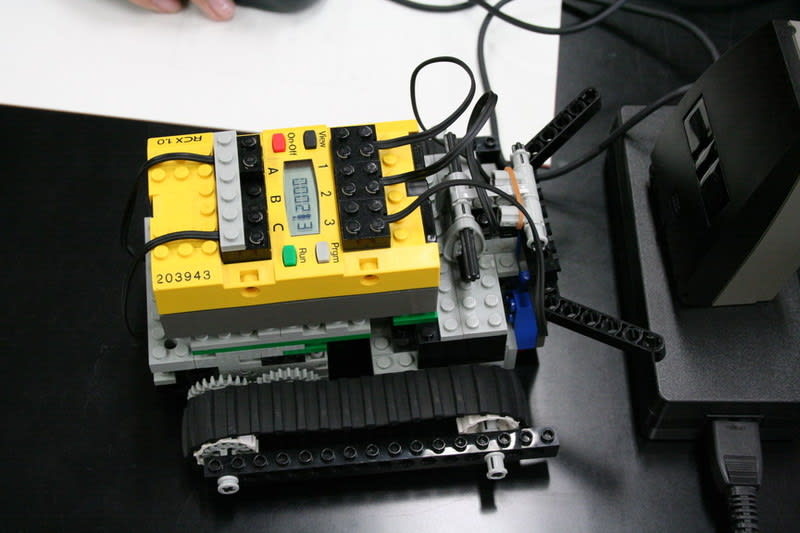

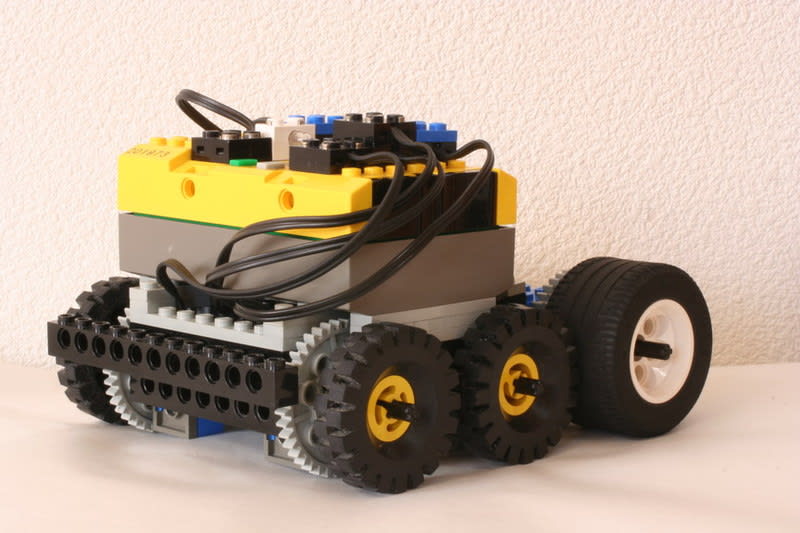

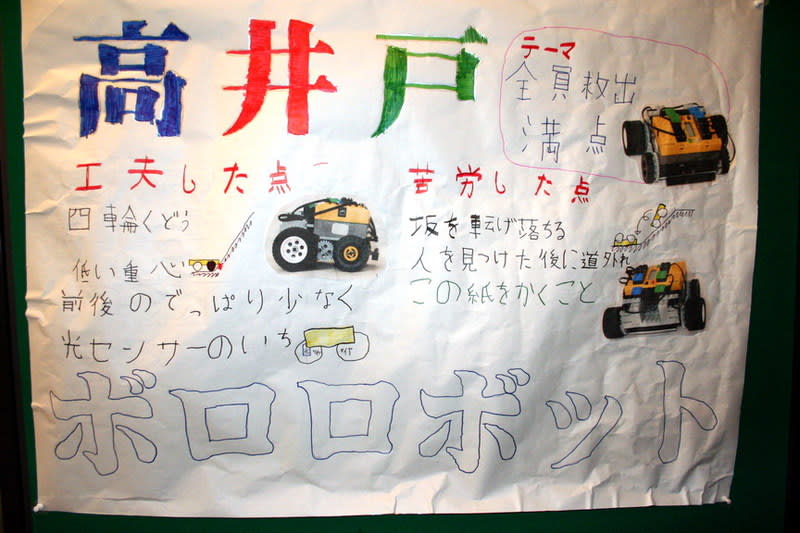

今回の競技会にMはチーム名「明星ボロット」、Yはチーム名「高井戸ボロロボット」で参加しました。 Yのロボットは コンパクト、低重心を考えて組み立てたものです。 練習の時に、よく坂道で転げ落ちていたので、なるべく重心を低くしたようです。(この車体が世界大会のベースになりました。)

今回の競技会にMはチーム名「明星ボロット」、Yはチーム名「高井戸ボロロボット」で参加しました。 Yのロボットは コンパクト、低重心を考えて組み立てたものです。 練習の時に、よく坂道で転げ落ちていたので、なるべく重心を低くしたようです。(この車体が世界大会のベースになりました。)

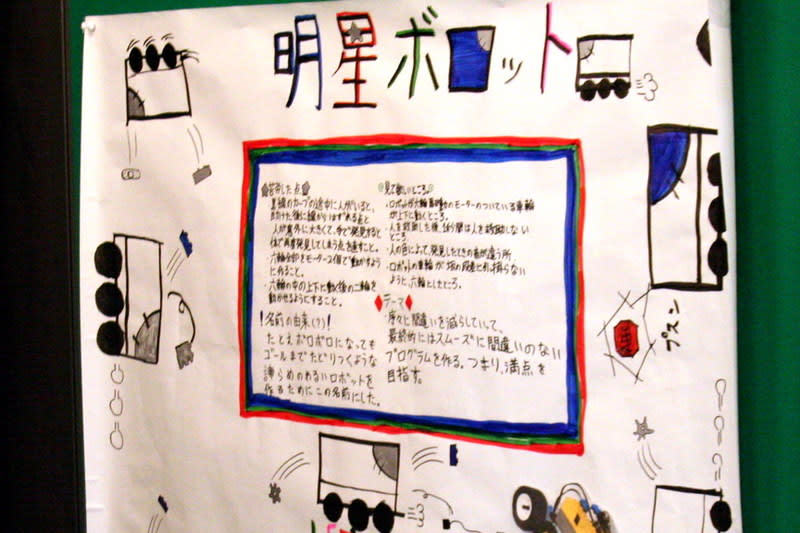

一方のMのロボットは、坂道の始まりと終わりをなるべくスムースに越えられるように6輪にしたもので、しなやかに坂道をクリアします。 ただ、6輪なので、回転が苦手のようです。 プログラムは独自の仕組みが入っていて、同じ被災者を何度も発見しないようにしてありました。

一方のMのロボットは、坂道の始まりと終わりをなるべくスムースに越えられるように6輪にしたもので、しなやかに坂道をクリアします。 ただ、6輪なので、回転が苦手のようです。 プログラムは独自の仕組みが入っていて、同じ被災者を何度も発見しないようにしてありました。

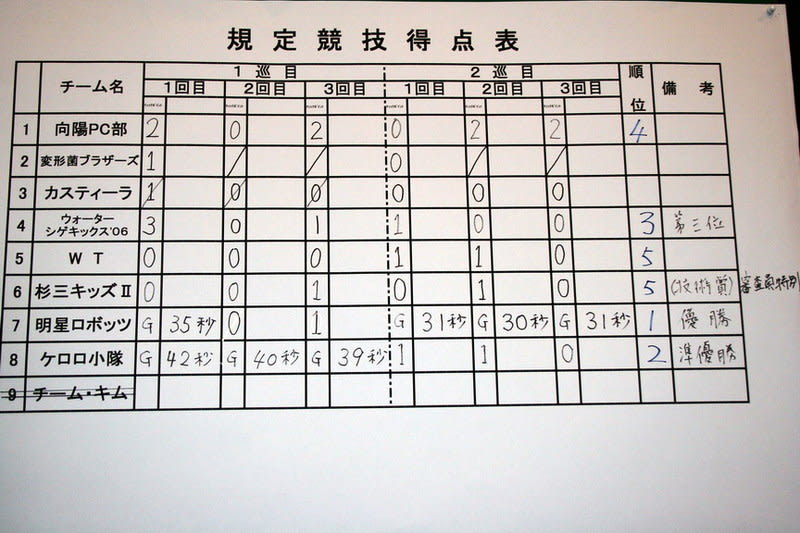

練習会でいろいろと教えてくれた「P1」、「P2」は、本日は審判のようです。 競技が始まると、ロボットが得点をするたびに、審判が「~発見」とか「~クリア」などと声をあげて確認してくれます。 競技が終わると、チームメンバが競技結果を見て確認して、OKならサインをします。

練習会でいろいろと教えてくれた「P1」、「P2」は、本日は審判のようです。 競技が始まると、ロボットが得点をするたびに、審判が「~発見」とか「~クリア」などと声をあげて確認してくれます。 競技が終わると、チームメンバが競技結果を見て確認して、OKならサインをします。

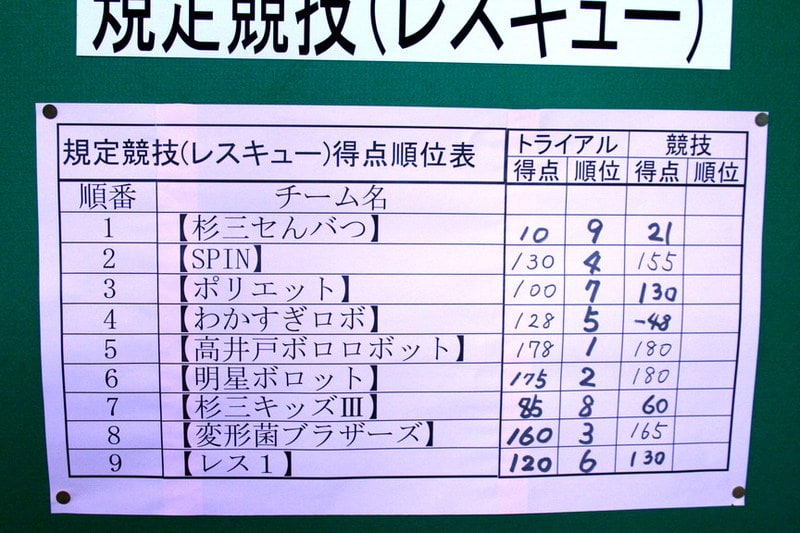

試走(トライアル)ではYの方が先に走り180点満点のコースで誤発見1回の178点を出してしまいました。 これが次に控えるMのプレッシャーになったことは間違いありません。 しかし、Mもコースアウト1回の175点を出しましたが、試走の勝負はYの勝ちになりました。

試走(トライアル)ではYの方が先に走り180点満点のコースで誤発見1回の178点を出してしまいました。 これが次に控えるMのプレッシャーになったことは間違いありません。 しかし、Mもコースアウト1回の175点を出しましたが、試走の勝負はYの勝ちになりました。

午後になり本戦が始まりました。 試走で成績の良かったYから開始ですが、Yがいきなり満点を出してしまい、またまたMのプレッシャーになってしまいました。 満点を出したYは有頂天です。 順番を待つMの顔は次第に暗くなってきました。 ところが、さすがに姉の底力か、Mも満点を出しました。

午後になり本戦が始まりました。 試走で成績の良かったYから開始ですが、Yがいきなり満点を出してしまい、またまたMのプレッシャーになってしまいました。 満点を出したYは有頂天です。 順番を待つMの顔は次第に暗くなってきました。 ところが、さすがに姉の底力か、Mも満点を出しました。

姉弟の勝敗はタイム勝負となりましたが、タイムは発表されておらず、表彰式まで待つことになりました。(私は正直なところ、Yの勝ちだと思っていました。 Yのロボットはオキシライド電池を使用して、単純に早かったので・・・) 果たして結果は・・・ 3位が呼ばれ、次に呼ばれるのはどちらか? と待っていると2位にYが呼ばれてしまい、自分が優勝だと思っていたYは結構不機嫌でした。(他人が見たら、何で準優勝なのにこんなに不機嫌なんだろうと不思議だったのではないでしょうか) 結局Mの「明星ボロット」の方が優勝ということになり、姉の面目は保たれました。 あとで確認したところ、2チームのタイム差は10秒だったとのことです。

姉弟の勝敗はタイム勝負となりましたが、タイムは発表されておらず、表彰式まで待つことになりました。(私は正直なところ、Yの勝ちだと思っていました。 Yのロボットはオキシライド電池を使用して、単純に早かったので・・・) 果たして結果は・・・ 3位が呼ばれ、次に呼ばれるのはどちらか? と待っていると2位にYが呼ばれてしまい、自分が優勝だと思っていたYは結構不機嫌でした。(他人が見たら、何で準優勝なのにこんなに不機嫌なんだろうと不思議だったのではないでしょうか) 結局Mの「明星ボロット」の方が優勝ということになり、姉の面目は保たれました。 あとで確認したところ、2チームのタイム差は10秒だったとのことです。

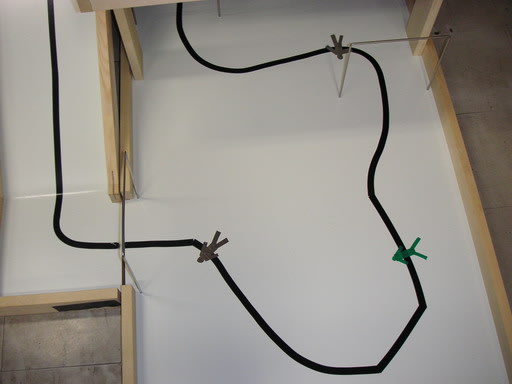

最後に、中島先生に「今年はロボカップにも挑戦します」と挨拶したところ・・・「2007年ルールから結構難しくなり、最後の部屋には黒線が無くなった」ということを伺いました。 私の頭の中には「えっ!黒線が無くてどうやってゴールに行くの?」とクエッションマークが点滅していました。 その情報をもとに2007年ルールを調べてみると確かにレッドゾーンの記述があります。 しかし、まだ私自身がよく分かっていないため、どこかの大会を見に行ってみようと決意しました。

最後に、中島先生に「今年はロボカップにも挑戦します」と挨拶したところ・・・「2007年ルールから結構難しくなり、最後の部屋には黒線が無くなった」ということを伺いました。 私の頭の中には「えっ!黒線が無くてどうやってゴールに行くの?」とクエッションマークが点滅していました。 その情報をもとに2007年ルールを調べてみると確かにレッドゾーンの記述があります。 しかし、まだ私自身がよく分かっていないため、どこかの大会を見に行ってみようと決意しました。

このレッドゾーンのことを中島先生から聞いていなかったら「M&Y」は東京ノードすら越えられなかったと思います。 中島先生ありがとうございました。

成績 1位「明星ボロット」(180点) 2位「高井戸ボロロボット」(180点) 3位「変形菌ブラザーズ」(165点) 4位「SPIN」(155点)

ちなみに、当時 M:中1 Y:小3

このロボットコンテストの最中に、Yが通う高井戸小学校の学校コーディネータがたまたま取材にきてくれていました。 「すぎなみ学倶楽部」という杉並区の教育関連のHPに載せるとのことでした。 競技が終わった後に「結果はどうです?」と尋ねられたので、正直に「点数は一緒でしたが、時間的にはYの方が早かったと思います。」と答えました。 後日、原稿を見せてもらったところ、やっぱりそのまま「Y優勝」の記事になっていましたので、「M優勝」に書き直した記事を送付しました。 混乱させて申し訳ありませんでした。

すぎなみ学倶楽部⇒すぎなみ学倶楽部