宮沢賢治をあたかも大詩人であるかのようにいう人がいる。それはしかし、贔屓の引き倒しというものだとおもう。

全集には夥しい数の作品が収録されているけれど、詩集(彼の語彙でいえば心象スケッチ)として「春と修羅」、童話集として「注文の多い料理店」の二冊を世に送り出しただけで、名を知られはじめたころには病死してしまう。

そして、未完の詩編、童話、その草稿、いろいろな断片、メモが、死後になって発見されたのである。

残念ながら、わが国では近代以降、大詩人といえるような存在をもたなかった。

島崎藤村、北原白秋、萩原朔太郎、高村光太郎、中原中也、西脇順三郎、三好達治、金子光晴、草野心平・・・すべてマイナーポエットと呼んで大きな誤りはない。

日本の歴史の中で、大詩人の名に値するのは、松尾芭蕉ただひとりであろう。後世への影響力は圧倒的。西行を再発見したのは芭蕉である。

だが芭蕉についてはまた後日、書くこともあるだろう。

管見によれば、近・現代の詩人の中で、もっともよく読まれているのはだれかというと、朔太郎、賢治、中也の三人に、金子みすゞをくわえた四人。

賢治の場合は、童話がある。むしろそちらのほうがよく読まれているのかもしれないが、賢治の童話は、同時代のいわゆる童話作家がつくった童話とは、かなり異質なものだとおもわれる。わたしにいわせれば、あくまで「詩人が書いた童話」という領域に成立している。

子供向けに書かれたというふりはしているが、じつはそうではない・・・という意味において。

賢治の詩や童話は、とてもわかりにくい。

童話は擱くとしても、賢治の詩は、その大部分が、かなり難解な部類に属する。

少なくともわたしにとっては賢治は、朔太郎の詩のように、すんなりと胸に落ちてはこない。

よくわかるのは、「永訣の朝」など、妹としの死を悼んだ一連の作品だけ。だからだろう・・・わたしは賢治は、ながらく挽歌の詩人というとらえ方をしていた。

じつはこの「挽歌の詩人」というのが、いまでもわたしの彼に対する理解の中心部にある。

詩集「春と修羅」はつぎのように八つの章に分けて組まれている。

春と修羅

真空溶媒

小岩井農場

グランド電柱

東岩手火山

無声慟哭

オホーツク挽歌

風景とオルゴール

これは彼が朔太郎の「月に吠える」からヒントを得たものか・・・とわたしは推測している。

「永訣の朝」「松の針」は、たぶん中学生のころ出会っている。「千恵子抄」の「レモン哀歌」もそうだが、世間知らずな少年にはセンチメンタルな恋愛詩とこれら挽歌の区別がつけにくい。少なくともわたしの場合は、そうであったのではないか。

しかし、「無声慟哭」詩編から、「オホーツク挽歌」詩編へと目を移すと、状況はことなってくる。挽歌には違いないが、他からはうかがいしれない、孤絶した世界を創造しようとする意志が表にはっきりと現われる。

賢治はある時期、妹の死をきっかけに、現世というものを、半分拒絶したのである。死んだとしを探して、遠く樺太まで旅をしたというのも、最愛の妹を失った悲しみだけが理由だとは、にわかには信じがたいのである。

この旅は困難な旅で、途中で小遣いを使い果たし、最後は徒歩で盛岡から花巻へとたどり着いている。

http://www.ihatov.cc/series/okhotsk.html

(このオホーツク挽歌詩編について、一つの資料があります)

この旅は、彼にとっては、ある決定的な意味をもっていた。

それはあえてひと口でいってしまえば、死を道づれにした旅であったからである。

「銀河鉄道の夜」や「インドラの網」を読んでいると、列車に乗って移動することは、死の世界、死後の世界への彼の魂の旅であったことがわかる。

素顔の賢治は「雨ニモ負ケズ」に見られるような潔癖な道徳家ではなく、親から経済的な自立もむずかしいような不適格者であった。したがって世間的には、朔太郎と同じような苦しみを、生涯苦しみつづけてきた詩人である。それが彼の詩と生涯に黒々とした影を投げかけている。

昔もそうだったが、いまでも、わたしには賢治の詩をすらすらと読むことなど、とてもできない。

とくに長編詩となるとなおさら。一語一語にこだわっていると、最後まで読み通すのさえ危うい。彼は驚くほど個性的であったとおもう。その「個性的であること」が重荷になるくらい、個性的であった詩人である。

なぜそういうかというと、彼が作り出した造語・擬音を拾い出してみればいいのだ。

(吉本隆明「宮沢賢治」第5章に「擬音論・造語論」があり、付録としてその一覧表がついている)

彼は不可避的に何者かによって、クリエーターであることを宿命づけられ、その道を歩いたのである。

彼は岩手県や花巻の周辺をすべて、「自分が作りだした世界の表徴」に置き換えようとしていた。若死にしたため、それは未完に終わったが、こんな途方もないことを本気で企てた賢治という詩人に対し、わたしは舌を巻かざるをえない。

風景も人も気象現象も仏教も、賢治という強烈な個性を通過することで、まったく違った色、違った形に変容する。それが彼の作品として、残された。そこでは彼は神であり、造物主である。彼はこの世をモデルとしながら「もう一つの世界」を作り上げようとしていたのであろう。

賢治はある時期、この世に普通に生きることを拒絶したのである。あるいは拒絶されたと感じたのである。いや、そう単純化しては、真実を見誤るかもしれないので、これはわたしの偏見かもしれない。どこまでいっても割り切れない、小数点以下、数字がならんでその終わりが見えないのが、彼の作品世界の特徴でもあるから。

「宮沢賢治とはこういう存在だよ」といったとたんに、大事な何かを踏み外してしまう。そこがほんとうに厄介なところで、近代の詩人の中で、こういうひとはほかにいない。

マイナーポエット宮沢賢治の輝き。

それは広く、深く多くの読者をいまだ獲得しつづけている。

詩人としては初期の吉本隆明は、賢治の影響を抜きにしては語れないほど。いったい何がそれほどの魅力をもつのかというと、ごく大雑把ないい方になるが、その世界が複雑多岐に渡っていて、しばしば矛盾を矛盾として抱えつつ、やさしさと残酷さが、同時に成立しうる構造を潜めているからだろうというのが、わたしの考えである。

とはいえ、わたし自身これまでたいして読んではこなかった彼の作品を、二週間ほど前からあらたに読んだり、読み返したりしているところ。

これはそのための助走のような小文としてご理解いただければありがたいとおもっている。

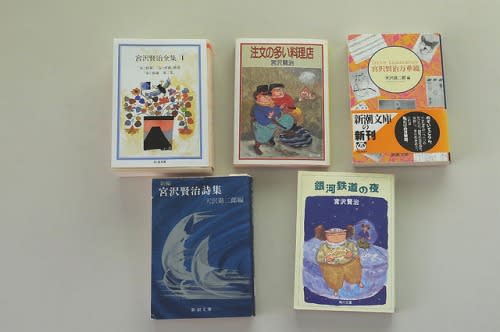

(写真は最近クルマに積みっぱなしにして読んでいる本の一部)

全集には夥しい数の作品が収録されているけれど、詩集(彼の語彙でいえば心象スケッチ)として「春と修羅」、童話集として「注文の多い料理店」の二冊を世に送り出しただけで、名を知られはじめたころには病死してしまう。

そして、未完の詩編、童話、その草稿、いろいろな断片、メモが、死後になって発見されたのである。

残念ながら、わが国では近代以降、大詩人といえるような存在をもたなかった。

島崎藤村、北原白秋、萩原朔太郎、高村光太郎、中原中也、西脇順三郎、三好達治、金子光晴、草野心平・・・すべてマイナーポエットと呼んで大きな誤りはない。

日本の歴史の中で、大詩人の名に値するのは、松尾芭蕉ただひとりであろう。後世への影響力は圧倒的。西行を再発見したのは芭蕉である。

だが芭蕉についてはまた後日、書くこともあるだろう。

管見によれば、近・現代の詩人の中で、もっともよく読まれているのはだれかというと、朔太郎、賢治、中也の三人に、金子みすゞをくわえた四人。

賢治の場合は、童話がある。むしろそちらのほうがよく読まれているのかもしれないが、賢治の童話は、同時代のいわゆる童話作家がつくった童話とは、かなり異質なものだとおもわれる。わたしにいわせれば、あくまで「詩人が書いた童話」という領域に成立している。

子供向けに書かれたというふりはしているが、じつはそうではない・・・という意味において。

賢治の詩や童話は、とてもわかりにくい。

童話は擱くとしても、賢治の詩は、その大部分が、かなり難解な部類に属する。

少なくともわたしにとっては賢治は、朔太郎の詩のように、すんなりと胸に落ちてはこない。

よくわかるのは、「永訣の朝」など、妹としの死を悼んだ一連の作品だけ。だからだろう・・・わたしは賢治は、ながらく挽歌の詩人というとらえ方をしていた。

じつはこの「挽歌の詩人」というのが、いまでもわたしの彼に対する理解の中心部にある。

詩集「春と修羅」はつぎのように八つの章に分けて組まれている。

春と修羅

真空溶媒

小岩井農場

グランド電柱

東岩手火山

無声慟哭

オホーツク挽歌

風景とオルゴール

これは彼が朔太郎の「月に吠える」からヒントを得たものか・・・とわたしは推測している。

「永訣の朝」「松の針」は、たぶん中学生のころ出会っている。「千恵子抄」の「レモン哀歌」もそうだが、世間知らずな少年にはセンチメンタルな恋愛詩とこれら挽歌の区別がつけにくい。少なくともわたしの場合は、そうであったのではないか。

しかし、「無声慟哭」詩編から、「オホーツク挽歌」詩編へと目を移すと、状況はことなってくる。挽歌には違いないが、他からはうかがいしれない、孤絶した世界を創造しようとする意志が表にはっきりと現われる。

賢治はある時期、妹の死をきっかけに、現世というものを、半分拒絶したのである。死んだとしを探して、遠く樺太まで旅をしたというのも、最愛の妹を失った悲しみだけが理由だとは、にわかには信じがたいのである。

この旅は困難な旅で、途中で小遣いを使い果たし、最後は徒歩で盛岡から花巻へとたどり着いている。

http://www.ihatov.cc/series/okhotsk.html

(このオホーツク挽歌詩編について、一つの資料があります)

この旅は、彼にとっては、ある決定的な意味をもっていた。

それはあえてひと口でいってしまえば、死を道づれにした旅であったからである。

「銀河鉄道の夜」や「インドラの網」を読んでいると、列車に乗って移動することは、死の世界、死後の世界への彼の魂の旅であったことがわかる。

素顔の賢治は「雨ニモ負ケズ」に見られるような潔癖な道徳家ではなく、親から経済的な自立もむずかしいような不適格者であった。したがって世間的には、朔太郎と同じような苦しみを、生涯苦しみつづけてきた詩人である。それが彼の詩と生涯に黒々とした影を投げかけている。

昔もそうだったが、いまでも、わたしには賢治の詩をすらすらと読むことなど、とてもできない。

とくに長編詩となるとなおさら。一語一語にこだわっていると、最後まで読み通すのさえ危うい。彼は驚くほど個性的であったとおもう。その「個性的であること」が重荷になるくらい、個性的であった詩人である。

なぜそういうかというと、彼が作り出した造語・擬音を拾い出してみればいいのだ。

(吉本隆明「宮沢賢治」第5章に「擬音論・造語論」があり、付録としてその一覧表がついている)

彼は不可避的に何者かによって、クリエーターであることを宿命づけられ、その道を歩いたのである。

彼は岩手県や花巻の周辺をすべて、「自分が作りだした世界の表徴」に置き換えようとしていた。若死にしたため、それは未完に終わったが、こんな途方もないことを本気で企てた賢治という詩人に対し、わたしは舌を巻かざるをえない。

風景も人も気象現象も仏教も、賢治という強烈な個性を通過することで、まったく違った色、違った形に変容する。それが彼の作品として、残された。そこでは彼は神であり、造物主である。彼はこの世をモデルとしながら「もう一つの世界」を作り上げようとしていたのであろう。

賢治はある時期、この世に普通に生きることを拒絶したのである。あるいは拒絶されたと感じたのである。いや、そう単純化しては、真実を見誤るかもしれないので、これはわたしの偏見かもしれない。どこまでいっても割り切れない、小数点以下、数字がならんでその終わりが見えないのが、彼の作品世界の特徴でもあるから。

「宮沢賢治とはこういう存在だよ」といったとたんに、大事な何かを踏み外してしまう。そこがほんとうに厄介なところで、近代の詩人の中で、こういうひとはほかにいない。

マイナーポエット宮沢賢治の輝き。

それは広く、深く多くの読者をいまだ獲得しつづけている。

詩人としては初期の吉本隆明は、賢治の影響を抜きにしては語れないほど。いったい何がそれほどの魅力をもつのかというと、ごく大雑把ないい方になるが、その世界が複雑多岐に渡っていて、しばしば矛盾を矛盾として抱えつつ、やさしさと残酷さが、同時に成立しうる構造を潜めているからだろうというのが、わたしの考えである。

とはいえ、わたし自身これまでたいして読んではこなかった彼の作品を、二週間ほど前からあらたに読んだり、読み返したりしているところ。

これはそのための助走のような小文としてご理解いただければありがたいとおもっている。

(写真は最近クルマに積みっぱなしにして読んでいる本の一部)