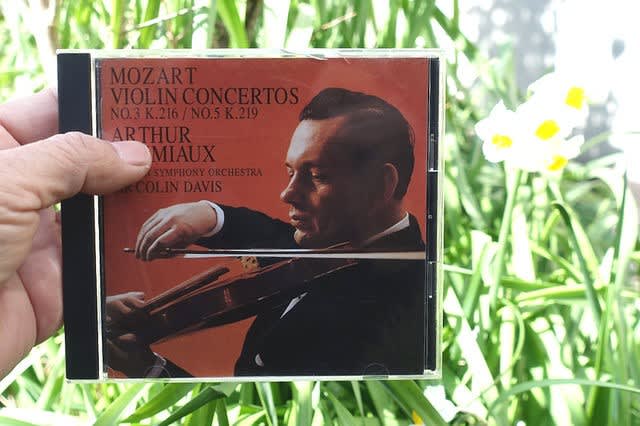

(これがそのCD、わが家の玄関さきで)

交響曲は41曲、ピアノ協奏曲は27曲もつくったモーツァルト、ヴァイオリン協奏曲はたった5曲しかない。ほとんどすべての音楽ジャンルにあまねく傑作・秀作を残したのはだれもが驚嘆することだ。

■モーツァルト「ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調K.365」(トルコ風)

モーツァルトの音楽に耳をすましている人が、いま、この瞬間、世界に何百人いるのだろう。

いや、何千人かな?

クラシックファンを自認する人の10人に6人、7人はモーツァルトのファンではないかと、わたしは推測している。クラシック音楽の世界で人気NO.1は、いうまでもなくモーツァルトの頭上に輝いている。

そう確信しないではいられないし、じっさいのところそうであるに違いない。

なぜか・・・理由はいくつかあるが、第一は彼の音楽が、聴く人を幸福感で満たしてくれる音楽だからである。

大バッハも、楽聖ベートーヴェンも、この一点で、モーツァルトの敵ではない。

幸福の隣りに、悲しみが存在する。やがては死んでいかなければならないことを知っている人間の、ある意味根元的な悲しみ。

だからどんな幸福の絶頂にいる人でも、その隣りにはそういう影が、静かに寄り添っている。

そのため、幸福はますます、光輝いて見えるのだ。モーツァルトの音楽はそのようにできている。

しかも、マーラーやショスタコーヴィチの難解で長大な音楽に悩まされた耳には、何とシンプルに艶やかに響く楽曲だろう。

わたしの愛聴盤は、

■アルテュール・グリュミオー ロンドン交響楽団 指揮:コリン・デイヴィス(1961年録音)

・・・である。さっきまでそれに耳をすましていた。

第1楽章 9:14

第2楽章 9:40

第3楽章 8:04

たったこれだけ、26分ほどのささやかな宴。

協奏曲なので、主役のヴァイオリンが嫋々と訴えるがごとく歌いあげている。その美しさたるや、絶品である。

嘆いたり、踊ったり、ささやいたり、屈み込んだり、こちらをじっと見つめたり、後ろを振り返ったり。

少年のようでもあるし、少女のようでもある。

ごくごく有名な曲なので、ご存じの方は多いだろう。わたしも若いころから聴いている。

それがいまになって、あらためて切々と胸に応える。乾いた地面に水がしみ込んでいくように・・・。

しかもこのCDには、おまけがついている。

■協奏交響曲変ホ長調k.364

・・・の第二楽章(アンダンテ)である。

何かの映画でますますポピュラーとなったらしいが、えもいわれぬ美しい旋律に縁取られ、聴く者を春の野辺につれていってくれる。

花々が繚乱と咲き乱れ、清冽な小川が流れている。小鳥たちの声がきこえ、チョウが舞っている。香しい微風がときおり吹いてくる。

まるで絵に描いたような美しさといったら、嘘っぽくなるだろうか?

聴く者を幸福感で満たしてくれる音楽、生きる勇気をあたえてくれる音楽。

だから、幸福な人も、そうでない人も、そして不幸な人も、モーツァルトを愛さずにはいられない。

モーツァルトの音楽とは、そういう音楽なのである。

聴きおえると、部屋に沈黙が訪れる。

するとしばらくして、ふたたび聴きたくなる。モーツァルトにはそういう曲が二ダース・・・や三ダースはあるだろう。もっとあるよという人もいるかしら。

なかには「ああ、モーツァルトね」と軽く受け流し、とっくに聴き飽きたという顔をする人がいる。わたしにもたしかに、そういう印象をもっている曲がいくつかある。

しかし・・・別な演奏家、べつなオーケストラ、別な指揮者で聴いたらどうだろう?

ついそう考えてしまうから、レコード(CD)がどんどんふえるのだ(^^;)

グリュミオー(ベルギー出身 1921~1985年)のヴァイオリンの響きは過不足のない、非常に抑制が効いたもの。だからキモのところが感傷的にはならない。絶妙なバランス感覚というべきだろう。

たとえていえば、つややかで上等なチョコレートが、じんわり舌の上でとろけていくような美音、この美音(わたしのコンポでは十分再現できはしないが)は、名器ストラディヴァリウスの響きだそうである。

ハイフェッツ

ミルシテイン

オイストラフ

ヌヴー

シェリング

etc.

およばすながら、こういった歴史上の名ヴァイオリニストをこれまで数十枚聴いてきたが、グリュミオーの存在をこの一枚のCD、モーツアルトの3番とのカップリングで肝に銘じることになった。

新鮮な果汁がしたたるような、一滴一滴のピュアな音・響き。

哀切で、そのうえ優美極まりない音楽の饗宴。

わたしにとって、贅沢な時間、極上の時間がゆっくり流れていく、モーツアルトとともに、グリュミオーのヴァイオリンとともに♪

神が地上に使わしたと表現されることのある、愛すべき人、愛すべき音楽にいつまでもいつまでもつつまれていたい・・・と願わずにはいられなかった。

ああ、終わりがあるとは、何て残酷なことか! 逆からいえば、それが救いでもあるのだが。

交響曲は41曲、ピアノ協奏曲は27曲もつくったモーツァルト、ヴァイオリン協奏曲はたった5曲しかない。ほとんどすべての音楽ジャンルにあまねく傑作・秀作を残したのはだれもが驚嘆することだ。

■モーツァルト「ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調K.365」(トルコ風)

モーツァルトの音楽に耳をすましている人が、いま、この瞬間、世界に何百人いるのだろう。

いや、何千人かな?

クラシックファンを自認する人の10人に6人、7人はモーツァルトのファンではないかと、わたしは推測している。クラシック音楽の世界で人気NO.1は、いうまでもなくモーツァルトの頭上に輝いている。

そう確信しないではいられないし、じっさいのところそうであるに違いない。

なぜか・・・理由はいくつかあるが、第一は彼の音楽が、聴く人を幸福感で満たしてくれる音楽だからである。

大バッハも、楽聖ベートーヴェンも、この一点で、モーツァルトの敵ではない。

幸福の隣りに、悲しみが存在する。やがては死んでいかなければならないことを知っている人間の、ある意味根元的な悲しみ。

だからどんな幸福の絶頂にいる人でも、その隣りにはそういう影が、静かに寄り添っている。

そのため、幸福はますます、光輝いて見えるのだ。モーツァルトの音楽はそのようにできている。

しかも、マーラーやショスタコーヴィチの難解で長大な音楽に悩まされた耳には、何とシンプルに艶やかに響く楽曲だろう。

わたしの愛聴盤は、

■アルテュール・グリュミオー ロンドン交響楽団 指揮:コリン・デイヴィス(1961年録音)

・・・である。さっきまでそれに耳をすましていた。

第1楽章 9:14

第2楽章 9:40

第3楽章 8:04

たったこれだけ、26分ほどのささやかな宴。

協奏曲なので、主役のヴァイオリンが嫋々と訴えるがごとく歌いあげている。その美しさたるや、絶品である。

嘆いたり、踊ったり、ささやいたり、屈み込んだり、こちらをじっと見つめたり、後ろを振り返ったり。

少年のようでもあるし、少女のようでもある。

ごくごく有名な曲なので、ご存じの方は多いだろう。わたしも若いころから聴いている。

それがいまになって、あらためて切々と胸に応える。乾いた地面に水がしみ込んでいくように・・・。

しかもこのCDには、おまけがついている。

■協奏交響曲変ホ長調k.364

・・・の第二楽章(アンダンテ)である。

何かの映画でますますポピュラーとなったらしいが、えもいわれぬ美しい旋律に縁取られ、聴く者を春の野辺につれていってくれる。

花々が繚乱と咲き乱れ、清冽な小川が流れている。小鳥たちの声がきこえ、チョウが舞っている。香しい微風がときおり吹いてくる。

まるで絵に描いたような美しさといったら、嘘っぽくなるだろうか?

聴く者を幸福感で満たしてくれる音楽、生きる勇気をあたえてくれる音楽。

だから、幸福な人も、そうでない人も、そして不幸な人も、モーツァルトを愛さずにはいられない。

モーツァルトの音楽とは、そういう音楽なのである。

聴きおえると、部屋に沈黙が訪れる。

するとしばらくして、ふたたび聴きたくなる。モーツァルトにはそういう曲が二ダース・・・や三ダースはあるだろう。もっとあるよという人もいるかしら。

なかには「ああ、モーツァルトね」と軽く受け流し、とっくに聴き飽きたという顔をする人がいる。わたしにもたしかに、そういう印象をもっている曲がいくつかある。

しかし・・・別な演奏家、べつなオーケストラ、別な指揮者で聴いたらどうだろう?

ついそう考えてしまうから、レコード(CD)がどんどんふえるのだ(^^;)

グリュミオー(ベルギー出身 1921~1985年)のヴァイオリンの響きは過不足のない、非常に抑制が効いたもの。だからキモのところが感傷的にはならない。絶妙なバランス感覚というべきだろう。

たとえていえば、つややかで上等なチョコレートが、じんわり舌の上でとろけていくような美音、この美音(わたしのコンポでは十分再現できはしないが)は、名器ストラディヴァリウスの響きだそうである。

ハイフェッツ

ミルシテイン

オイストラフ

ヌヴー

シェリング

etc.

およばすながら、こういった歴史上の名ヴァイオリニストをこれまで数十枚聴いてきたが、グリュミオーの存在をこの一枚のCD、モーツアルトの3番とのカップリングで肝に銘じることになった。

新鮮な果汁がしたたるような、一滴一滴のピュアな音・響き。

哀切で、そのうえ優美極まりない音楽の饗宴。

わたしにとって、贅沢な時間、極上の時間がゆっくり流れていく、モーツアルトとともに、グリュミオーのヴァイオリンとともに♪

神が地上に使わしたと表現されることのある、愛すべき人、愛すべき音楽にいつまでもいつまでもつつまれていたい・・・と願わずにはいられなかった。

ああ、終わりがあるとは、何て残酷なことか! 逆からいえば、それが救いでもあるのだが。