昨日ある女性のポートレイトを数枚撮った。肖像権問題がクローズアップされて以降、日本では街角でスナップとして人物を撮るのが、困難な時代に突入している。

ストリートスナップ=盗み撮りという偏見が、一部の人たちのあいだにはびこっているからだ。

それについては以前書いたことがあり、いまここで議論を蒸し返すつもりはない。

昨夜遅くに目が覚め、ポートレイトの現在にいろいろと想念をめぐらした。若いころなら、ベッドに横たわっているそういうムダな時間、たいていすぐスタンドを点けて、本に読みふけるのがわたしの習性であったが、最近はボンヤリとあれこれ考えていることのほうが多くなった。

「ポートレイトの写真家」としてわたしがはじめて意識したのは橋口譲二さん。当時一世を風靡し、写真集がつぎつぎ刊行された。わたしもその何冊かをもっている。

この数年にかぎっていえば「ポートレイトの写真家」として頭に浮かぶのは鬼海弘雄さんと、ハービー・山口さんである。

非常に違った、対照的ともいえる作風の写真家。ポートレイトといっても、こんなに違うアプローチの手法があるのかと、見返すたびに瞠目せざるをえない。

どちらも鬼海さん、山口さんの個性が生みだしたもの。別な人が撮れば、別な写真が出現する。

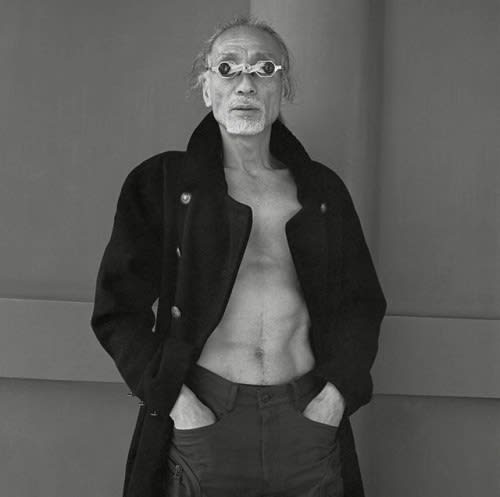

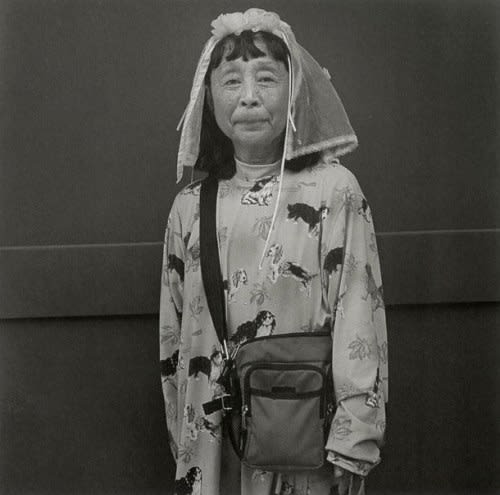

<鬼海弘雄>

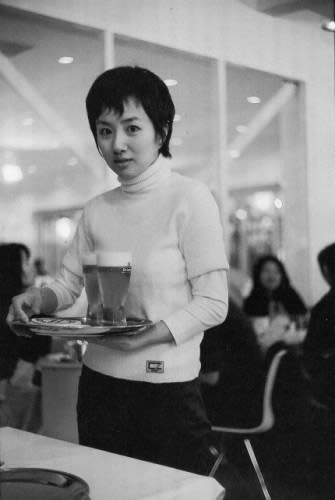

<ハービー・山口>

鬼海さんのポートレイトは辛口。ときに激辛である。

「ぺるそな」を眺めていると、人間に対する峻烈極まりない観察眼がはたらいているのがわかる。情緒がまとわりついてくる隙間がないから「むき出しの存在感」という評言がよく使われる。ドストエフスキーの「死の家の記録」の読後感と似ていて、人間とは形容を絶した、ある特別な生きものであると作品が語っている。

「ぺるそな」の登場人物が、ことさら異様な人々であるわけではない。その大部分は中高年者。誤解を恐れずにいうなら、下層社会に生きる庶民である。

わたしは最初ダイアン・アーバスを思い出したが、「ぺるそな」を手に入れ、じっくりと見ているうち、じつはまるで違う世界を目指していることに気づいた。

浅草寺の山門の壁、単純化されたフラットな背景をえらんでいる。人物の風貌は克明に描写され、容赦がない。

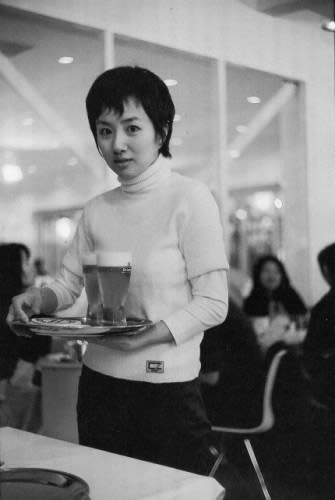

それに較べたら、山口さんのポートレイトは甘口。抒情的で、しばしばスイーツのように洗練されている。舌ざわりがイイのだ。

しかし、構図に対するこだわりはすごい。背景にパースペクティブ効果をもたせ、なだらかなボケ味の世界に見る者を引き込む。

被写体は若者が多い。幸せそうに笑っていたり、はじらって微笑していたり・・・。

ハービー・山口さんは、はじめて出会った人とでも、瞬時にコミュニケーションをとることができる稀有な才能の持ち主。

愛機はM型ライカ。標準レンズを多用し、絞りを開けて撮る。

それによって奥行き感のある「その場」の空気が写り込む。被写体の人物は、その空気にやさしく包み込まれているのだ。青春の歌のような調べが聞こえてくることがある。

鬼海さんの世界が無音の世界だとすると、山口さんの世界は、音に・・・調べに満たされている。

(1)人は理解しあえるだろうか? 人は理解しあえないであろう。

(2)人は理解しあえるだろうか? 人は理解しあえるであろう。

(1)が鬼海弘雄のポートレイト、(2)がハービー・山口のポートレイト。そんな感想がわたしの胸にわいてくる。ペシミスト、オプチミストと二分してしまうと、お二人から異議を申し立てられるに違いない。ことは白か黒かで割り切れるほど、単純明快ではない。

以上のようなことを、わたしは寝返りを打ちながら一時間ばかり漫然と考えながらやがて寝入った。

・・・なぜそんなことを考えたかというと、昨日ある老齢のご婦人を撮影したからである。

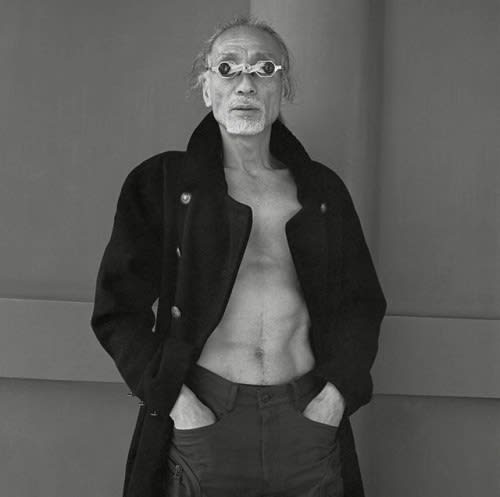

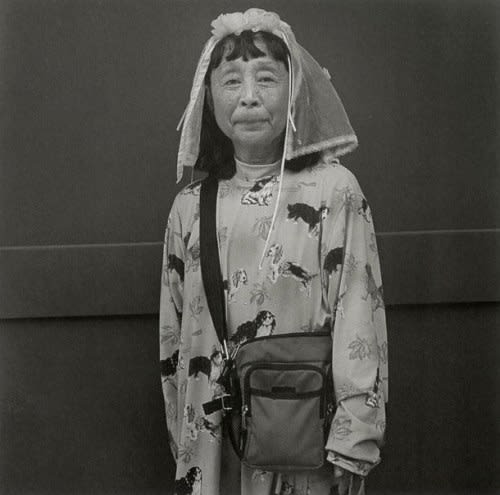

上と下、二枚の写真の微妙な違いがわたしを考え込ませる。

一枚目を撮ったあと、ほんのわずか体を移動させ、そしてあることばをこのMさんにかけた。そうして緊張感を少しほぐした。

鬼海さんでも山口さんでもないわたしは、ポートレイトを迷い、迷いしながら撮っている。左側にあるのは、Mさんの大切なハンドバッグ。そして近隣の個人商店で買った日用品を入れた買い物袋。

木陰では五月の薫風が吹き渡り、汗ばんだ肌を撫でていく。元郵便局員で、一昨年まで介護士の仕事をしていたというMさん。

「あら、あたしでいいの? もう何年もこんな写真撮ったことないわ」

言外にこんなおばあちゃんでいいのかしら・・・というニュアンスが滲んでいる。

彼女もそしてむろんわたしも人生の下り坂。北海道生れだというMさん、紆余曲折をへた人生の坂道の途中で、たまたまわたしと出会った。

「赤いベンチに座る人」とでもタイトルをつけよう。

気むずかしくいえば、人が写っていれば即ポートレイトなわけではないのは当たり前だが、果たしてこれはどう評価されるか? あるいは黙殺されるか?

会社に帰ると、さっそくプリントアウトし、二枚だけお送りした。よろこんで下さることを、わたしは確信しているのだが・・・。

※トップに掲げたのは、フランス象徴詩を代表するシャルル・ボードレールの写真。撮影者はいわずと知れた、肖像写真の大家ナダールである。

ストリートスナップ=盗み撮りという偏見が、一部の人たちのあいだにはびこっているからだ。

それについては以前書いたことがあり、いまここで議論を蒸し返すつもりはない。

昨夜遅くに目が覚め、ポートレイトの現在にいろいろと想念をめぐらした。若いころなら、ベッドに横たわっているそういうムダな時間、たいていすぐスタンドを点けて、本に読みふけるのがわたしの習性であったが、最近はボンヤリとあれこれ考えていることのほうが多くなった。

「ポートレイトの写真家」としてわたしがはじめて意識したのは橋口譲二さん。当時一世を風靡し、写真集がつぎつぎ刊行された。わたしもその何冊かをもっている。

この数年にかぎっていえば「ポートレイトの写真家」として頭に浮かぶのは鬼海弘雄さんと、ハービー・山口さんである。

非常に違った、対照的ともいえる作風の写真家。ポートレイトといっても、こんなに違うアプローチの手法があるのかと、見返すたびに瞠目せざるをえない。

どちらも鬼海さん、山口さんの個性が生みだしたもの。別な人が撮れば、別な写真が出現する。

<鬼海弘雄>

<ハービー・山口>

鬼海さんのポートレイトは辛口。ときに激辛である。

「ぺるそな」を眺めていると、人間に対する峻烈極まりない観察眼がはたらいているのがわかる。情緒がまとわりついてくる隙間がないから「むき出しの存在感」という評言がよく使われる。ドストエフスキーの「死の家の記録」の読後感と似ていて、人間とは形容を絶した、ある特別な生きものであると作品が語っている。

「ぺるそな」の登場人物が、ことさら異様な人々であるわけではない。その大部分は中高年者。誤解を恐れずにいうなら、下層社会に生きる庶民である。

わたしは最初ダイアン・アーバスを思い出したが、「ぺるそな」を手に入れ、じっくりと見ているうち、じつはまるで違う世界を目指していることに気づいた。

浅草寺の山門の壁、単純化されたフラットな背景をえらんでいる。人物の風貌は克明に描写され、容赦がない。

それに較べたら、山口さんのポートレイトは甘口。抒情的で、しばしばスイーツのように洗練されている。舌ざわりがイイのだ。

しかし、構図に対するこだわりはすごい。背景にパースペクティブ効果をもたせ、なだらかなボケ味の世界に見る者を引き込む。

被写体は若者が多い。幸せそうに笑っていたり、はじらって微笑していたり・・・。

ハービー・山口さんは、はじめて出会った人とでも、瞬時にコミュニケーションをとることができる稀有な才能の持ち主。

愛機はM型ライカ。標準レンズを多用し、絞りを開けて撮る。

それによって奥行き感のある「その場」の空気が写り込む。被写体の人物は、その空気にやさしく包み込まれているのだ。青春の歌のような調べが聞こえてくることがある。

鬼海さんの世界が無音の世界だとすると、山口さんの世界は、音に・・・調べに満たされている。

(1)人は理解しあえるだろうか? 人は理解しあえないであろう。

(2)人は理解しあえるだろうか? 人は理解しあえるであろう。

(1)が鬼海弘雄のポートレイト、(2)がハービー・山口のポートレイト。そんな感想がわたしの胸にわいてくる。ペシミスト、オプチミストと二分してしまうと、お二人から異議を申し立てられるに違いない。ことは白か黒かで割り切れるほど、単純明快ではない。

以上のようなことを、わたしは寝返りを打ちながら一時間ばかり漫然と考えながらやがて寝入った。

・・・なぜそんなことを考えたかというと、昨日ある老齢のご婦人を撮影したからである。

上と下、二枚の写真の微妙な違いがわたしを考え込ませる。

一枚目を撮ったあと、ほんのわずか体を移動させ、そしてあることばをこのMさんにかけた。そうして緊張感を少しほぐした。

鬼海さんでも山口さんでもないわたしは、ポートレイトを迷い、迷いしながら撮っている。左側にあるのは、Mさんの大切なハンドバッグ。そして近隣の個人商店で買った日用品を入れた買い物袋。

木陰では五月の薫風が吹き渡り、汗ばんだ肌を撫でていく。元郵便局員で、一昨年まで介護士の仕事をしていたというMさん。

「あら、あたしでいいの? もう何年もこんな写真撮ったことないわ」

言外にこんなおばあちゃんでいいのかしら・・・というニュアンスが滲んでいる。

彼女もそしてむろんわたしも人生の下り坂。北海道生れだというMさん、紆余曲折をへた人生の坂道の途中で、たまたまわたしと出会った。

「赤いベンチに座る人」とでもタイトルをつけよう。

気むずかしくいえば、人が写っていれば即ポートレイトなわけではないのは当たり前だが、果たしてこれはどう評価されるか? あるいは黙殺されるか?

会社に帰ると、さっそくプリントアウトし、二枚だけお送りした。よろこんで下さることを、わたしは確信しているのだが・・・。

※トップに掲げたのは、フランス象徴詩を代表するシャルル・ボードレールの写真。撮影者はいわずと知れた、肖像写真の大家ナダールである。