16日深夜、マイミク・ケンちゃんの日記で、吉本隆明さんの訃報に接した。

「ああ、とうとう“そのとき”がやってきたのだな」

わたしは深夜に眼をさまし、それから一、二時間起きていて、二度寝するという悪いクセがある。カメラ雑誌をとじ、ベッドに横になって、照明スタンドを消す。なかなか眠りはやってこない。真っ暗な中で、吉本さんのことを考えてみた。

そうして、一編の詩にたどりついた。

それは40行あまりで、「定本 吉本隆明詩集」の中にある。出会ったのは、わたしの二十歳のころ。その詩句を正確に思い出そうとするのだけれど、歯がゆいことに、ほとんど思い出すことができない。

「いい詩だったなあ。あれを詩編の代表作といったら吉本さんは否定するだろうけれど、あそこには、吉本さんの少年期の原風景がある。気負いのようなものはいっさいない。やや抒情的な調べを奏でるリフレインが哀切な“歌”にまでなっているし」

わたしは、その翌日、翌々日、本棚の定本詩集をさがした。たしか、同じ本が二冊あったのだ。わたしが二十歳のころに買ったものと、ある女性(のちのわたしの妻)が、神戸から引っ越してくるとき、もってきたものと。

しかし、見つからない。

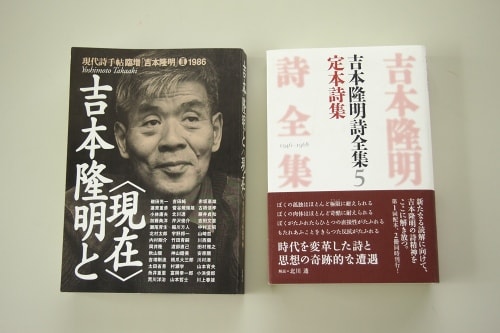

で、数日後本屋へいったとき、思潮社が出している「吉本隆明と<現在>Ⅱ」(現代詩手帖臨時増刊1986)と、現行版「吉本隆明全詩集5」(思潮社)の中の定本詩集を買って帰った。

わたしは若き日に、この一冊を通して、詩人・吉本隆明に遭遇している。

時代背景は、1970年代はじめ。

詩雑誌の投稿仲間が集まってつくった「夜行列車」という同人誌に、仲のよかった清水哲夫(鱗造)さんにさそわれ、たしか第2号から、わたしも参加した。そこに瀬尾育生さんがいて、とても難解な「思想詩」のようなものを書いていたのである。

ある日、例会の席上で彼が「吉本さんや『荒地』の鮎川信夫さんの洗礼をうけている人じゃないと、ぼくは話があわないなあ」という意味のことをいい、わたしは軽いショックをうけたものであった。瀬尾育生さんは「夜行列車」という雑誌の盟主といえる存在で、かつて東大全共闘メンバーで安田講堂にたてこもったことがあるといわれていた。わたしよりは5歳年上。

ウィキの経歴では「詩人・ドイツ文学者」と書かれている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%80%AC%E5%B0%BE%E8%82%B2%E7%94%9F

この瀬尾さんと清水さんが「夜行列車」の両極に位置し、わたしはその端っこに小さな席をしめていたにすぎない。メンバー(同人)はほかに、5~6人いて、その外側に「寄稿者」が、その倍くらい存在した。

瀬尾さんのまえで、吉本さんの「定本詩集」の愛読者であることは、とうとういわずに、その後わたしが生地群馬に帰ってきたため、疎遠になってしまった。

「佃渡しで」(全編)

佃渡しで娘がいつた

〈水がきれいね 夏に行つた海岸のように〉

そんなことはない みてみな

繋がれた河蒸気のとものところに

芥がたまつて揺れてるのがみえるだろう

ずつと昔からそうだつた

〈これからは娘に聴えぬ胸のなかでいう〉

水は黒玄(くろ)くてあまり流れない 氷雨の空の下で

おおきな下水道のようにくねつているのは老齢期の河のしるしだ

この河の入りくんだ掘割のあいだに

ひとつの街がありそこで住んでいた

蟹はまだ生きていてそれをとりに行つた

そして沼泥に足をふみこんで泳いだ

佃渡しで娘がいつた

〈あの鳥はなに?〉

〈かもめだよ〉

〈ちがうあの黒い方の鳥よ〉

あれは鳶だろう

むかしもそれはいた

流れてくる鼠の死骸や魚の綿腹(わた)を

ついばむためにかもめの仲間で舞つていた

〈これからさきは娘にきこえぬ胸のなかでいう〉

水に囲まれた生活というのは

いつでもちよつとした砦のような感じで

夢のなかで掘割はいつもあらわれる

橋という橋は何のためにあつたか?

少年が欄干に手をかけ身をのりだして

悲しみがあれば流すためにあつた

〈あれが住吉神社だ

佃祭りをやるところだ

あれが小学校 ちいさいだろう〉

これからさきは娘に云えぬ

昔の街はちいさくみえる

掌のひらの感情と頭脳と生命の線のあいだの窪みにはいつて

しまうように

すべての距離がちいさくみえる

すべての思想とおなじように

あの昔遠かつた距離がちぢまつてみえる

わたしが生きてきた道を

娘の手をとり いま氷雨にぬれながら

いつさんに通りすぎる

思想家としての吉本さんは、わたしにはどこか遠い存在なのであるが、詩なら・・・とくにこの「定本詩集」の諸作なら、よく理解できると、ずーっと、そう考えてきた。「固有時との対話」や「転位のための十編」など、その中の断片を諳んじている作品もある。

この「佃渡しで」は、江藤淳さんふうにいえば、吉本さんの“通奏低音”といえるかもしれない。

その後、1990年代終わりごろ、わたしは友人と佃へいって、住吉神社を撮影している。

そのときも、吉本さんの詩集をひっぱりだして、この作品を再読している。

これはこの人の悲歌なのである。しかし、なんとまあ、ひかえめな悲しみだろう。うっかりしていると、読み過ごしてしまう。しかし、吉本さんの眼は、センチメンタルな涙に曇ってなどいない。むしろ怒りに似た感情を胸底にしずめ、眼は鋭利に対象を見つめている。

だから、「その秋のために」冒頭のつぎのような有名なワンフレーズと対になっている・・・と考えることを、わたしは好む。

まるい空がきれいに澄んでゐる

鳥が散弾のやうにぼくのはうへ落下し

いく粒かの不安にかはる

ぼくは拒絶された思想となって

この澄んだ空をかきみだそう

ところで訃報に接してしばらくしてから、仏教徒であるわたしは、亡くなった吉本さんの遺骨がどうなるのか、とても気にかかっていた。

そうしたら、マイミク・ケンちゃんが「遺骨のことですが、喪主は遺骨を三分割してひとつは土肥の海へ、そしてもうひとつは天草へ、そして残りは大勢の人が入っていて手狭だけれど、東京の家族の墓地へ分割する予定でいるとはなしていました」という日記をmixiにアップしてくれて、少しホッとした。

吉本さんは、その後詩作を断っていたようにみえたが、老年になってから、断続的に詩作を再開している。

市井の人、吉本隆明の魂のふるさとはどこなんだろう?

そんなことをベッドで寝ながら考えていると、やっぱりこの一編が浮上してくる。

ここには、たしかな手ざわりをもった「風景」がある。吉本さんは、世間がいう意味での「上昇志向」とは無縁な人であった。そういう人は「魂のふるさと」のようなものをしっかりもっていて、それを手放さず、いつだって、「そこ」へ帰れる人であろう。

<この河の入りくんだ掘割のあいだに

ひとつの街がありそこで住んでいた

蟹はまだ生きていてそれをとりに行つた

そして沼泥に足をふみこんで泳いだ>

ここに、少年吉本を培った「原風景」をみるのは、たぶんわたし一人ではあるまい。