このところわが国の近代文学に関心が向かっていて、大正から昭和にかけての短編小説を十数編読んだり、読み返したりしていた。

・志賀直哉

・葛西善蔵

・川崎長太郎

あたりの私小説作家。だいたい評価がさだまった本といえばいえるが、自分が65歳を過ぎていること、21世紀になって、すでに20年余が経過していること、そういった時間軸を踏まえた読書となる。

志賀直哉は10代の終わりころ、文学全集の志賀直哉集でまとめ読みしている。

そのころから「清兵衛と瓢箪」が好きて、くり返し読んだことが蘇ってきた(*゚ー゚)v

葛西善蔵や川崎長太郎を読んだすぐあとで、志賀さんを読むと、日本語表現として、たいへんクリア、明晰な文体であることに眼を瞠る。

これなら高校生でも、書いていることだけは理解できる。

志賀直哉がこういった文体をどのように生み出したのか、それはそれで興味ある問題を投げかけてくる。

自信と、自我の強さは志賀さんだけではなく、男の作家はこの時代、皆身勝手で、周囲の人たちのことはあまり斟酌しない。まあ鎧を着た武士の端くれといった人格のあいだから、やさしさが・・・いわば素肌が透けて見えるようにこぼれる。そこが、読者にはたまらない魅力。

わがままで利己主義者の典型のようにいわれる葛西善蔵であっても、ほんのときおり、子供や女にやさしさを垣間見せるのだ。

しかし、近代文学にも「読み方」というものが存在する。めくら滅法、ただ主観だけに頼って読むのではなく、見取り図を参照しながら歩きまわる。それは「大事なこと」を読みおとさないため、必要な手続きだろうと、わたしはかんがえる。

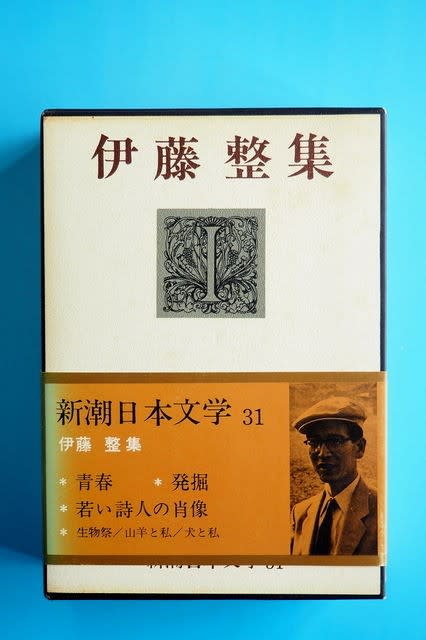

そこで思い出したのが伊藤整さんである。

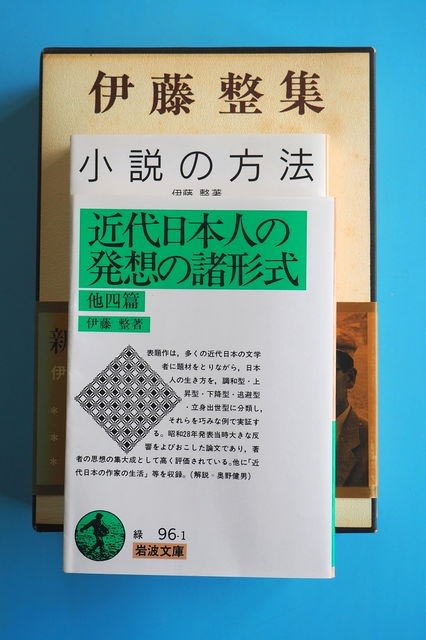

「小説の方法」「小説の認識」(岩波文庫が入手しやすい)は、十数年前に読んでいるが、九分九厘内容を忘れている(^^ゞ

そしてこの「近代日本人の発想の諸形式」である。

1.近代日本人の発想の諸形式

2.近代日本の作家の生活

3.近代日本の作家の創作方法

4.昭和文学の死滅したものと生きているもの

5.近代日本における「愛」の虚偽

この5編の論文が収録されていて、現行版では奥野健男さんの解説をふくめ、166ページ。

どれもがおもしろく、ページを繰るのがもどかしい思いで読みおえたので、レビューを書く気になった。

ワクワク、ドキドキするおもしろさ・・・という論考とめぐりあうのは稀なこと。

「近代日本人の発想の諸形式」だけは以前読んでいるはずだが、忘れてしまって初読に近いものがある。

伊藤さんは、平野謙さん、中村光夫さんとならぶ、戦後(戦中から書いていたが)の有力な文芸評論家で、日本近代文学に近づこうとする読者にとっては、本書は「芸術と実生活」(平野)「風俗小説論」(中村)ともども必読書なのである。

解説の奥野さんによると、岩波の雑誌に発表されたため、“文壇的配慮”を必要としなかった分、鋭利な分析がおこなわれているのだという。

「近代日本の作家の生活」は、この中でもわたしにとってはピカイチのおもしろさだった。

資料に丹念につきあい、具体的な「明治初期の作家の生態」を、じつに鋭く抉剔してみせている。こいう生態は、戦後の作家の場合も、さほど変化がないといっているが、そのことばに説得力がある/_・)

《私小説的な作品が発展して行く時は、作家の私生活は犠牲にされる。また作家の私生活が調和する時は、作品は生活の方便とされるか、でない時は作品は書けなくなる。たとえば藤村は、姪との非倫を解決して自己の立場を保全するために「新生」を書いた。鴎外は細君のヒステリイ療法として小説を細君に書かせたり、自発の発表をすら抑制した。志賀直哉は、生活の調和を得るとともに創作しなくなった。反対に秋声は、殆ど創作のハズミを作るための実験恋愛をして「仮装人物」を書き、自己を人間として耐えがたい境地へ追いやった。

太宰にも、葛西にもその傾向がある。即ち、私小説は、それが書かれる時は作家の生活がほろび、作家の生活が調和して落ちつく時は書けなくなる、という二律背反に陥るものである。》(本書10ページ)

これは平野謙の“公式”を、伊藤が自分のことばでいい替えた有名なくだりである。

《私は日露戦争後に起こった自然主義の発想の基調を、硯友社の徒弟制度や旧式な新聞社内の師弟制度から一応解放された若い文士たち、またはこれらの関係にタッチすることなしにこの時期初めて文壇内に現れた新進作家たちが、その次につき当たったところの、家庭との戦いを貫こうとする点にあった、と見ている。

彼らは師に絶対服従し、徒弟意識をもって生きる必要がなくなった。大きくなったジャーナリズムが彼らを自由人として招いて発表の場所を提供した。しかし彼らが真の自由な生活をすることを妨げているのは、父母の家庭、親戚の関係、妻のいる自分の家庭などであった。》(本書97ページ)

伊藤さんは驚くべき冷酷な洞察力によって、日本近代文学における社会的な背景について語っている。そして、このあと伊藤さんが発見するのが当時の「文壇」なのである。

私小説作家といわれる一群の人たちは、仲間同士の内輪話や、身辺雑記、個人的な感想を、小説と称して盛んに発表している。

なぜそんな小説が小説として遇されたのかというと、そこに「文壇」なるものがあったからである。

こうして晩年、全力を傾けて「日本文壇史」に取り組んでいく。そしてそのバトンを瀬沼茂樹が引き継ぎ、全24巻として完成させるが、さらに「新日本文壇史」として、そのバトンは川西正明にまで継承されることになる。

現在ではかなりの文学好きであっても、「伊藤整だって!? 知らねえなあ」といわれるだろう。

伊藤さんは夏目漱石の「明暗」を非常に高く評価し、最後の方では文壇史とならんで「氾濫」「変容」「発掘」など、息苦しいまでに緻密な心理小説を書いて、仕事半ばで倒れる。

交響曲のブルックナーがベートーベンの第九から出てきたように、伊藤さんの晩年3作は「明暗」から出てきて、それを向こうに回して、悪戦苦闘している。

今後ヒマがあって、さらに興味が継続するようなら、伊藤さんの小説も、いくつか読みたいと思って、何冊かは手に入れておいた。

しかし、その前に「小説の方法」「小説の認識」だろうな。

北海道小樽市生まれで、一橋大学出身であった伊藤さんは、ご本人がいうように、文壇には所属していなかった。

だから客観的に、冷静に文壇を観察し、腑分けすることができ、見取り図を作成できたのだ。

近代文学・・・とくに小説に興味がある読者にとっては、伊藤さんがクールで貴重な、屈指の文芸評論家であったことは疑いない-_-。)

評価:☆☆☆☆☆

・志賀直哉

・葛西善蔵

・川崎長太郎

あたりの私小説作家。だいたい評価がさだまった本といえばいえるが、自分が65歳を過ぎていること、21世紀になって、すでに20年余が経過していること、そういった時間軸を踏まえた読書となる。

志賀直哉は10代の終わりころ、文学全集の志賀直哉集でまとめ読みしている。

そのころから「清兵衛と瓢箪」が好きて、くり返し読んだことが蘇ってきた(*゚ー゚)v

葛西善蔵や川崎長太郎を読んだすぐあとで、志賀さんを読むと、日本語表現として、たいへんクリア、明晰な文体であることに眼を瞠る。

これなら高校生でも、書いていることだけは理解できる。

志賀直哉がこういった文体をどのように生み出したのか、それはそれで興味ある問題を投げかけてくる。

自信と、自我の強さは志賀さんだけではなく、男の作家はこの時代、皆身勝手で、周囲の人たちのことはあまり斟酌しない。まあ鎧を着た武士の端くれといった人格のあいだから、やさしさが・・・いわば素肌が透けて見えるようにこぼれる。そこが、読者にはたまらない魅力。

わがままで利己主義者の典型のようにいわれる葛西善蔵であっても、ほんのときおり、子供や女にやさしさを垣間見せるのだ。

しかし、近代文学にも「読み方」というものが存在する。めくら滅法、ただ主観だけに頼って読むのではなく、見取り図を参照しながら歩きまわる。それは「大事なこと」を読みおとさないため、必要な手続きだろうと、わたしはかんがえる。

そこで思い出したのが伊藤整さんである。

「小説の方法」「小説の認識」(岩波文庫が入手しやすい)は、十数年前に読んでいるが、九分九厘内容を忘れている(^^ゞ

そしてこの「近代日本人の発想の諸形式」である。

1.近代日本人の発想の諸形式

2.近代日本の作家の生活

3.近代日本の作家の創作方法

4.昭和文学の死滅したものと生きているもの

5.近代日本における「愛」の虚偽

この5編の論文が収録されていて、現行版では奥野健男さんの解説をふくめ、166ページ。

どれもがおもしろく、ページを繰るのがもどかしい思いで読みおえたので、レビューを書く気になった。

ワクワク、ドキドキするおもしろさ・・・という論考とめぐりあうのは稀なこと。

「近代日本人の発想の諸形式」だけは以前読んでいるはずだが、忘れてしまって初読に近いものがある。

伊藤さんは、平野謙さん、中村光夫さんとならぶ、戦後(戦中から書いていたが)の有力な文芸評論家で、日本近代文学に近づこうとする読者にとっては、本書は「芸術と実生活」(平野)「風俗小説論」(中村)ともども必読書なのである。

解説の奥野さんによると、岩波の雑誌に発表されたため、“文壇的配慮”を必要としなかった分、鋭利な分析がおこなわれているのだという。

「近代日本の作家の生活」は、この中でもわたしにとってはピカイチのおもしろさだった。

資料に丹念につきあい、具体的な「明治初期の作家の生態」を、じつに鋭く抉剔してみせている。こいう生態は、戦後の作家の場合も、さほど変化がないといっているが、そのことばに説得力がある/_・)

《私小説的な作品が発展して行く時は、作家の私生活は犠牲にされる。また作家の私生活が調和する時は、作品は生活の方便とされるか、でない時は作品は書けなくなる。たとえば藤村は、姪との非倫を解決して自己の立場を保全するために「新生」を書いた。鴎外は細君のヒステリイ療法として小説を細君に書かせたり、自発の発表をすら抑制した。志賀直哉は、生活の調和を得るとともに創作しなくなった。反対に秋声は、殆ど創作のハズミを作るための実験恋愛をして「仮装人物」を書き、自己を人間として耐えがたい境地へ追いやった。

太宰にも、葛西にもその傾向がある。即ち、私小説は、それが書かれる時は作家の生活がほろび、作家の生活が調和して落ちつく時は書けなくなる、という二律背反に陥るものである。》(本書10ページ)

これは平野謙の“公式”を、伊藤が自分のことばでいい替えた有名なくだりである。

《私は日露戦争後に起こった自然主義の発想の基調を、硯友社の徒弟制度や旧式な新聞社内の師弟制度から一応解放された若い文士たち、またはこれらの関係にタッチすることなしにこの時期初めて文壇内に現れた新進作家たちが、その次につき当たったところの、家庭との戦いを貫こうとする点にあった、と見ている。

彼らは師に絶対服従し、徒弟意識をもって生きる必要がなくなった。大きくなったジャーナリズムが彼らを自由人として招いて発表の場所を提供した。しかし彼らが真の自由な生活をすることを妨げているのは、父母の家庭、親戚の関係、妻のいる自分の家庭などであった。》(本書97ページ)

伊藤さんは驚くべき冷酷な洞察力によって、日本近代文学における社会的な背景について語っている。そして、このあと伊藤さんが発見するのが当時の「文壇」なのである。

私小説作家といわれる一群の人たちは、仲間同士の内輪話や、身辺雑記、個人的な感想を、小説と称して盛んに発表している。

なぜそんな小説が小説として遇されたのかというと、そこに「文壇」なるものがあったからである。

こうして晩年、全力を傾けて「日本文壇史」に取り組んでいく。そしてそのバトンを瀬沼茂樹が引き継ぎ、全24巻として完成させるが、さらに「新日本文壇史」として、そのバトンは川西正明にまで継承されることになる。

現在ではかなりの文学好きであっても、「伊藤整だって!? 知らねえなあ」といわれるだろう。

伊藤さんは夏目漱石の「明暗」を非常に高く評価し、最後の方では文壇史とならんで「氾濫」「変容」「発掘」など、息苦しいまでに緻密な心理小説を書いて、仕事半ばで倒れる。

交響曲のブルックナーがベートーベンの第九から出てきたように、伊藤さんの晩年3作は「明暗」から出てきて、それを向こうに回して、悪戦苦闘している。

今後ヒマがあって、さらに興味が継続するようなら、伊藤さんの小説も、いくつか読みたいと思って、何冊かは手に入れておいた。

しかし、その前に「小説の方法」「小説の認識」だろうな。

北海道小樽市生まれで、一橋大学出身であった伊藤さんは、ご本人がいうように、文壇には所属していなかった。

だから客観的に、冷静に文壇を観察し、腑分けすることができ、見取り図を作成できたのだ。

近代文学・・・とくに小説に興味がある読者にとっては、伊藤さんがクールで貴重な、屈指の文芸評論家であったことは疑いない-_-。)

評価:☆☆☆☆☆