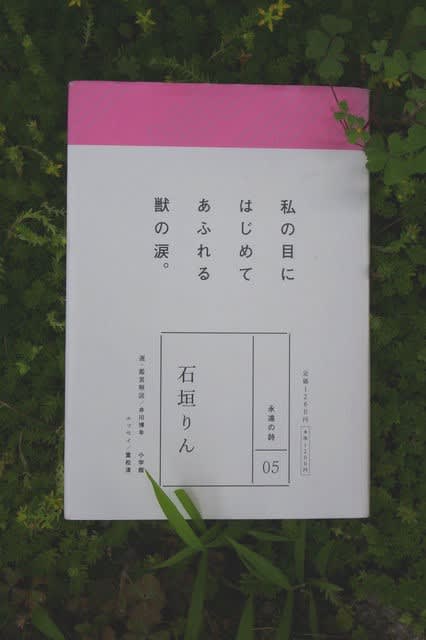

昨日古書店で、小学館刊行“永遠の詩 05”「石垣りん」を手にいれた。

そして、これまで石垣さんに抱いていた認識をあらためねばならなくなったので、少し書かせていただこう。

石垣りんさんは、思潮社の現代詩文庫シリーズ46と、復刻版「表札など」をぱらり、ぱらりと読んで、こういう作風なのかと多少は理解した気になっていた。

「私の前にある鍋とお釜と燃える火と」「シジミ」「表札」の3編が、わたしがそらで思い出せる彼女の詩であった。

これらはあまりに有名なので、引用するまでもないであろう。

石垣さんといえば、新川和江さん、茨木のり子さんとならぶ、戦後屈指の女性詩人である。

1920年(大正9年)~ 2004年(平成16年)、享年84。

現在では岩波文庫(伊藤比呂美編)にも収められ、わりあい幅広く読まれているようである。

「私の前にある鍋とお釜と燃える火と」

「表札など」

「略歴」

「やさしい言葉」

「レモンとねずみ」(遺稿詩集)

さっき調べたら、生前上梓した詩集はこの4冊。ほかに遺稿詩集とエッセイ集(散文集)が4冊。

寡作であった、といっていいだろう。

ここでは、それほど有名ではない(と思われる)3編を書き写しておく。

家 (全編)

夕刻

私は国電五反田駅で電車を降りる。

おや、私はどうしてここで降りるのだろう。

降りながら、そう思う

毎日するように池上線に乗り換え

荏原中延で降り

通いなれた道を歩いてかえる。

見慣れた露地

見慣れた家の台所

裏を廻って 見慣れたちいさい玄関

ここ、ここはどこなの?

わたしの家よ

家ってなあに?

この疑問、

家って何?

半身不随の父が

四度目の妻に甘えてくらす

このやりきれない家

職のない弟と知能のおくれた義弟が私と共に住む家。

柱が折れそうになるほど

私の背中に重い家

はずみを失った乳房が壁土のように落ちそうな

そんな家にささえられて

六十をすぎた父と義母は

むつまじく暮らしている、

わがままをいいながら

文句をいい合いながら

私の渡す乏しい金額のなかから

自分たちの生涯の安定について計りあっている。

この家

わたしをいらだたせ

わたしの顔をそむけさせる

この、愛というもののいやらしさ、

鼻をつまみながら

古い日本の家々にある

悪臭ふんぷんとした便所に行くのがいやになる

それで困る。

夫婦 (全編)

年をとって半身きかなくなった父が

それでも、母に手をひかれれば

まるで四つん這いに近い恰好で歩くことができる。

あのひきずるような草履の音は

まだ町が明けやらぬころから

泣いたり、わめいたり、甘えたりしながら

母にすがって歩き廻る、父の足音だ。

もう絶対に立ち直ることのない

いのちのかたむきを

ここめた背中でやっと支え

けれど、まだすさまじい何ものかへの執着が

父をいらだたせ、母の手をさぐらせている。

あの足音

ずる、ずる、とひきずる草履の音。

自分たちが少しでも安楽に生きながらえるため

一生かかって貯めたわずかな金を大事にしている

そして父が、もう見得も外聞もかまわず

粗末な身なりで歩く

道ですれ違えば

これが親か と思うような姿で。

その父と並んで

義母も町を歩いている。

買物袋を片手に、父の手をひき

父の速度にあわせて、母は歩くのだ、

人が振り返ろうと心にもとめず

まるでふたりだけの行く道であるかのように。

夫婦というものの

ああ、何と顔をそむけたくなるうとましさ

愛というものの

なんと、たとえようもない醜悪さ。

この不可思議な愛の成就のために

この父と義母のために

娘の私は今日も働きに出る、

乏しい糧を得るために働きに出る。

ずるずるっ、と地を曳くような

地にすべりこむような

あの父の草履の音

あの不可解な生への執着、

あの執着の中から私は生まれてきたのか。

やせて、荒れはてた母の手を

ただひとつの希望のように握りしめて

歩きまわる父、

あのかさねられた手の中にあるものに

また、私もつながれ

ひきずられてゆくのか。

行分けにはなっているが、文脈としては散文である。

わたしは長いあいだ、生涯独身であった石垣さんご自身と、その作品が腑に落ちなかったのだ。

そのなぞが、この2編を読むことによって、ほぼ氷解した。5つあるシャツのボタンが全部はまったのか、まだ一つあるのか。

だがこういうことなのだ。

石垣りんさんの背後にあった、人間への不信や絶望感。

そこから一生懸命立ち直ろうとして、詩を書いていた。自分自身の存在理由とはなんであるのか?

絆、絆と人びとはたやすく口にするが、ここには顔をそむけたくなる絆、いやくびきがある。

「家族」のくびきにつながれ、苦労がたえなかった女性は、家庭を持とうとはおもわなかったのだ。それにしても、父親が4回も結婚を繰り返したのは尋常ではない。

福祉制度が整備された現代では、家族の犠牲となるようなこういう事態は起こりにくいかもしれない。しかし一方で、家庭内暴力や子殺しはむしろ激化しているようにみえる。

家族とはなにか?

にもかかわらず「ああ、家族の犠牲になったんですか」と問うたなら、彼女はそれを否定しただろう。それほど簡単なことではない、と。

さて、これらの作品が彼女の代表作というのではない。

しかし、彼女の詩の大半は、こういうキャンバスの上に描かれた、彼女の自分とのたたかいのいわば報告書なのだ。

きっと書かずにはいられなかったのだろう。女性にとって、家庭とは、いつの世も二律背反の厳しい現実を突きつけてくる。わたしもこういう女性をよく知っていた。

きれい事ではすまない家族の絆、くびき。

生涯を幸せな家庭にまもられて過ごした茨木のり子さんと、なんという好対照!

ところが、石垣りんさんは、その茨木さんと大の親友だったということを、このアンソロジーではじめて知った。

(在りし日の石垣りんさん NHKアーカイブスより)

わたし自身の感想など二の次でかまわないので、もう一編紹介しておく。

くらし (全編)

食わずには生きてゆけない。

メシを

野菜を

肉を

空気を

光を

水を

親を

きょうだいを

師を

金もこころも

食わずには生きてこれなかった。

ふくれた腹をかかえ

口をぬぐえば

台所に散らばっている

にんじんのしっぽ

鳥の骨

父のはらわた

四十の日暮れ

私の目にはじめてあふれる獣の涙。

石垣りんさんは、銀行員(日本興業銀行)として定年まで勤めた。結婚していないことは「四十の日暮れ」とある、この作品からもうかがえる。

大きな鉈で、目の前にある木を伐り倒すような粗野なエネルギーを感じさせる詩である。これらを読んでいると、詩が彼女の杖であったことがよくわかる。

女性の身でありながら「この、愛というもののいやらしさ」「愛というもののなんと、たとえようもない醜悪さ」と書かずにはいられなかった詩人・石垣りん。

際立って倫理的な、腕っぷしの強さが、この人の持ち味なのだ。

よくぞまあ、書いてくれらものだ・・・と思わずにいられる人はシアワセである。自分の運命だか宿命だかに、感謝すべきだろう。

ことばの鞭が、ピシリ、ピシリ! と激しく鳴っている。

(石垣りんさんと茨木のり子さん)

そして、これまで石垣さんに抱いていた認識をあらためねばならなくなったので、少し書かせていただこう。

石垣りんさんは、思潮社の現代詩文庫シリーズ46と、復刻版「表札など」をぱらり、ぱらりと読んで、こういう作風なのかと多少は理解した気になっていた。

「私の前にある鍋とお釜と燃える火と」「シジミ」「表札」の3編が、わたしがそらで思い出せる彼女の詩であった。

これらはあまりに有名なので、引用するまでもないであろう。

石垣さんといえば、新川和江さん、茨木のり子さんとならぶ、戦後屈指の女性詩人である。

1920年(大正9年)~ 2004年(平成16年)、享年84。

現在では岩波文庫(伊藤比呂美編)にも収められ、わりあい幅広く読まれているようである。

「私の前にある鍋とお釜と燃える火と」

「表札など」

「略歴」

「やさしい言葉」

「レモンとねずみ」(遺稿詩集)

さっき調べたら、生前上梓した詩集はこの4冊。ほかに遺稿詩集とエッセイ集(散文集)が4冊。

寡作であった、といっていいだろう。

ここでは、それほど有名ではない(と思われる)3編を書き写しておく。

家 (全編)

夕刻

私は国電五反田駅で電車を降りる。

おや、私はどうしてここで降りるのだろう。

降りながら、そう思う

毎日するように池上線に乗り換え

荏原中延で降り

通いなれた道を歩いてかえる。

見慣れた露地

見慣れた家の台所

裏を廻って 見慣れたちいさい玄関

ここ、ここはどこなの?

わたしの家よ

家ってなあに?

この疑問、

家って何?

半身不随の父が

四度目の妻に甘えてくらす

このやりきれない家

職のない弟と知能のおくれた義弟が私と共に住む家。

柱が折れそうになるほど

私の背中に重い家

はずみを失った乳房が壁土のように落ちそうな

そんな家にささえられて

六十をすぎた父と義母は

むつまじく暮らしている、

わがままをいいながら

文句をいい合いながら

私の渡す乏しい金額のなかから

自分たちの生涯の安定について計りあっている。

この家

わたしをいらだたせ

わたしの顔をそむけさせる

この、愛というもののいやらしさ、

鼻をつまみながら

古い日本の家々にある

悪臭ふんぷんとした便所に行くのがいやになる

それで困る。

夫婦 (全編)

年をとって半身きかなくなった父が

それでも、母に手をひかれれば

まるで四つん這いに近い恰好で歩くことができる。

あのひきずるような草履の音は

まだ町が明けやらぬころから

泣いたり、わめいたり、甘えたりしながら

母にすがって歩き廻る、父の足音だ。

もう絶対に立ち直ることのない

いのちのかたむきを

ここめた背中でやっと支え

けれど、まだすさまじい何ものかへの執着が

父をいらだたせ、母の手をさぐらせている。

あの足音

ずる、ずる、とひきずる草履の音。

自分たちが少しでも安楽に生きながらえるため

一生かかって貯めたわずかな金を大事にしている

そして父が、もう見得も外聞もかまわず

粗末な身なりで歩く

道ですれ違えば

これが親か と思うような姿で。

その父と並んで

義母も町を歩いている。

買物袋を片手に、父の手をひき

父の速度にあわせて、母は歩くのだ、

人が振り返ろうと心にもとめず

まるでふたりだけの行く道であるかのように。

夫婦というものの

ああ、何と顔をそむけたくなるうとましさ

愛というものの

なんと、たとえようもない醜悪さ。

この不可思議な愛の成就のために

この父と義母のために

娘の私は今日も働きに出る、

乏しい糧を得るために働きに出る。

ずるずるっ、と地を曳くような

地にすべりこむような

あの父の草履の音

あの不可解な生への執着、

あの執着の中から私は生まれてきたのか。

やせて、荒れはてた母の手を

ただひとつの希望のように握りしめて

歩きまわる父、

あのかさねられた手の中にあるものに

また、私もつながれ

ひきずられてゆくのか。

行分けにはなっているが、文脈としては散文である。

わたしは長いあいだ、生涯独身であった石垣さんご自身と、その作品が腑に落ちなかったのだ。

そのなぞが、この2編を読むことによって、ほぼ氷解した。5つあるシャツのボタンが全部はまったのか、まだ一つあるのか。

だがこういうことなのだ。

石垣りんさんの背後にあった、人間への不信や絶望感。

そこから一生懸命立ち直ろうとして、詩を書いていた。自分自身の存在理由とはなんであるのか?

絆、絆と人びとはたやすく口にするが、ここには顔をそむけたくなる絆、いやくびきがある。

「家族」のくびきにつながれ、苦労がたえなかった女性は、家庭を持とうとはおもわなかったのだ。それにしても、父親が4回も結婚を繰り返したのは尋常ではない。

福祉制度が整備された現代では、家族の犠牲となるようなこういう事態は起こりにくいかもしれない。しかし一方で、家庭内暴力や子殺しはむしろ激化しているようにみえる。

家族とはなにか?

にもかかわらず「ああ、家族の犠牲になったんですか」と問うたなら、彼女はそれを否定しただろう。それほど簡単なことではない、と。

さて、これらの作品が彼女の代表作というのではない。

しかし、彼女の詩の大半は、こういうキャンバスの上に描かれた、彼女の自分とのたたかいのいわば報告書なのだ。

きっと書かずにはいられなかったのだろう。女性にとって、家庭とは、いつの世も二律背反の厳しい現実を突きつけてくる。わたしもこういう女性をよく知っていた。

きれい事ではすまない家族の絆、くびき。

生涯を幸せな家庭にまもられて過ごした茨木のり子さんと、なんという好対照!

ところが、石垣りんさんは、その茨木さんと大の親友だったということを、このアンソロジーではじめて知った。

(在りし日の石垣りんさん NHKアーカイブスより)

わたし自身の感想など二の次でかまわないので、もう一編紹介しておく。

くらし (全編)

食わずには生きてゆけない。

メシを

野菜を

肉を

空気を

光を

水を

親を

きょうだいを

師を

金もこころも

食わずには生きてこれなかった。

ふくれた腹をかかえ

口をぬぐえば

台所に散らばっている

にんじんのしっぽ

鳥の骨

父のはらわた

四十の日暮れ

私の目にはじめてあふれる獣の涙。

石垣りんさんは、銀行員(日本興業銀行)として定年まで勤めた。結婚していないことは「四十の日暮れ」とある、この作品からもうかがえる。

大きな鉈で、目の前にある木を伐り倒すような粗野なエネルギーを感じさせる詩である。これらを読んでいると、詩が彼女の杖であったことがよくわかる。

女性の身でありながら「この、愛というもののいやらしさ」「愛というもののなんと、たとえようもない醜悪さ」と書かずにはいられなかった詩人・石垣りん。

際立って倫理的な、腕っぷしの強さが、この人の持ち味なのだ。

よくぞまあ、書いてくれらものだ・・・と思わずにいられる人はシアワセである。自分の運命だか宿命だかに、感謝すべきだろう。

ことばの鞭が、ピシリ、ピシリ! と激しく鳴っている。

(石垣りんさんと茨木のり子さん)