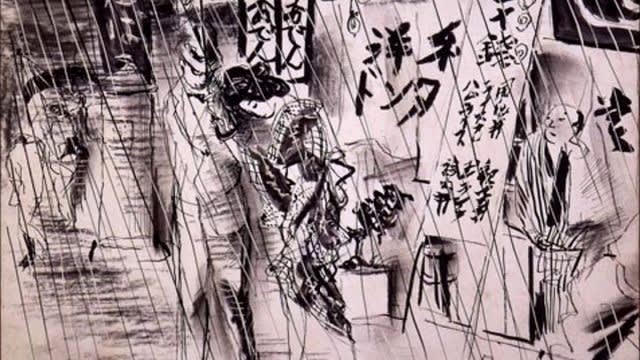

(「墨東綺譚」に添えられた木村荘八の高名な挿絵。現在岩波文庫版に収録されている)

永井荷風の文学が、過ぎ去った時代の記憶の貯蔵庫であることは、以前からぼんやりと意識していた。アーカイブズということばがあるが、これは本来公文書館、公文書の保存所という意味である。彼が遺したものは公文書ではなく、私文書と写真。

極めてパーソナルなものであり、視線であった。彼を愛する者は、そこに価値を認める。

だから、アーカイブズというより、貯蔵庫・・・パーソナルな充実した貯蔵庫なのである。

その最大のものは「断腸亭日乗」、つまり彼の日記である。

書きはじめられたのは1917(大正6)年9月16日、そして死の前日の1959(昭和34)年4月29日までがつづられてある。はじめたとき、彼は38歳であり、亡くなったのは1959(昭和34)年4月30日、79歳であった。

わたしは最新版ではないけれど、全巻持っている(大型サイズでたしか全6巻)

しかし、実際には岩波文庫「摘録 断腸亭日常」の上下二冊本からはじめようと思って、こちらは寝室に置いてある。

とはいえ、今日はこの膨大な日記の世界に分け入るのが目的ではない

彼が遺したエッセイ(随筆)について少し書いておきたくなったのだ。

《東京の町に生まれて、そして幾十年という長い月日をここに送った・・・。

今日まで日々の生活について、何のめずらしさも懐かしさも感じさせなかった物の音や物の色が、月日の過ぎゆくうちにいつともなく一ツ一ツ消え去って、遂に二度とふたたび見ることも聞くこともできないと云うことが、はっきり意識せられる時が来る。すると、ここに初めて綿々として尽きない情緒が湧き起こってくる――別れて後、むかしの恋を思い返すような心持である。

ふけそめる夏の夜に橋板を踏む下駄の音。油紙で張った雨傘に門の時雨のはらはらと降りかかる響。夕月をかすめて啼き過ぎる雁の声。短夜夢にふと聞く時鳥(ほととぎす)の声。雨の夕方渡場(わたしば)の船を呼ぶ人の声。夜網を投げ込む水音。荷船の舵の響。それ等の音響とそれに伴う情景とが吾々の記憶から跡方もなく消え去ってから、歳月は既に何十年過ぎているのあろう。

季節のかわり行くごとに、その季節に必要な品物を売りに来た行商人の声が、東京というこの都会の生活に固有の情趣を帯させたのも、今は老朽ちた人々の語草(かたりぐさ)に残されているばかりである。》(引用は岩波文庫「浮沈・踊子」より。一部字句を修正)

これは荷風の随筆というか、小品というか、「蟲の声」の書き出しである。

彼は失われてしまったさまざまな物音や響きを、なつかしく思い出している。

これらは歳時記に集められた風物詩の文化に通じる感性・感覚である。

文学者、いや文人永井荷風の中に、一人の俳人が住んでいるのだ。

「断腸亭日乗」のみならず、他の著作でも彼はじつにまめに、その都度書きとめ、記録している。

われわれ読者は、それらを読んで「ああ、そういうこともあったか」と、過ぎ去りし日々を鮮やかに思い出す。

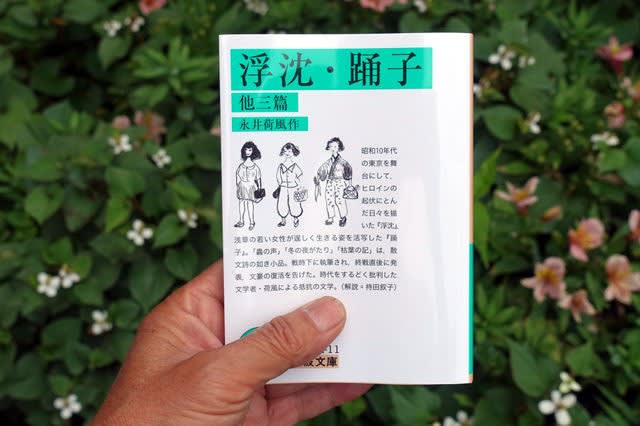

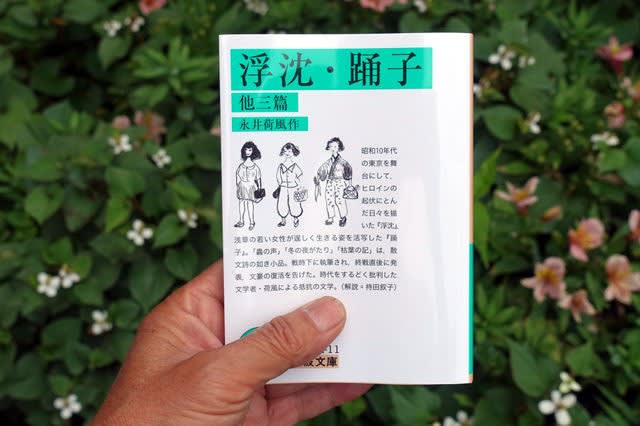

岩波文庫の「浮沈・踊子」は、奥付をチェックしたら2019年4月16日刊行。

なぜいまごろ、こういう本が発刊されたかを推測してみると、人口の多い“団塊の世代”がいよいよ高齢化し、荷風を読んでみよう、読み返したくなった・・・といった事情があるのではあるまいか?

表題の二作は小説だが、そのほか、

「蟲の声」

「冬の夜がたり」

「枯葉の記」

が収録されてある。

そのどれもが、愛しく、なつかしく、哀切な心情を綴ったものである。

「おかめ笹」とか「腕くらべ」など芸者小説は読みたいとは思わないが、こういった珠玉の小品が相当数存在することに、わたしは近ごろになって気が付いた。

よくぞ書きとめておいてくれたぞ、荷風さん(^^)/

目頭のあたりを指でこすりながら、荷風の文章を、ゆっくり丹念に賞味する時間。

岩波の「浮沈・踊子」は持田叙子さん編集で、巻末にやや長い解説がついている。

それもなかなかいいぞ♪

わたし自身が高齢者といわれる年代に達したせいか、こういった荷風の世界が、まるではじめて味わうフルーティな果物のように香(かぐわ)しくうるわしい。

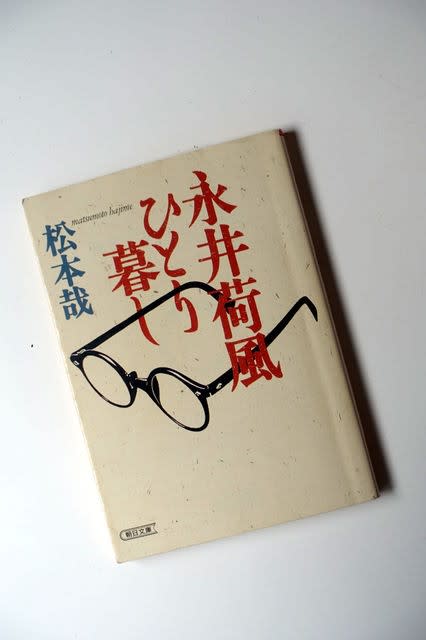

小説家、俳人、エッセイスト、翻訳家、江戸文化研究家、写真家(写真を撮る人)・・・いろいろな横顔を持った、豊かな世界に住む文人・永井荷風。

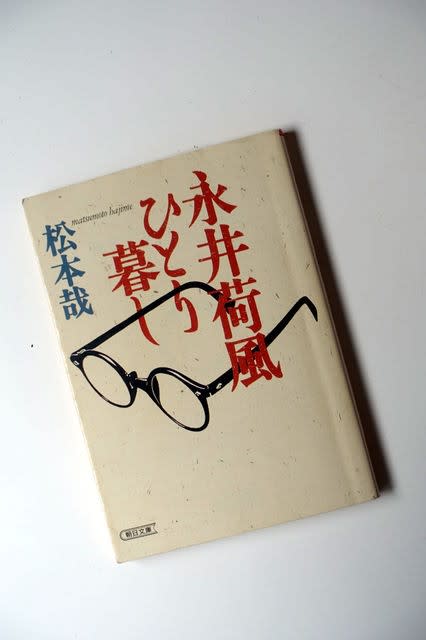

東京近郊の秀逸な散歩者であり、チマチマしたひとり暮しの自炊老人でもあった荷風。

《九月朔(ついたち)。こつ爽雨歇(や)みしが風なほ烈し。空折々掻き曇りて細雨烟の来るが如し。日まさに午ならむとする時天地忽鳴動す。予書架の下に坐し『嚶鳴館遺草』を読みゐたりしが、架上の書帙(しょちつ)頭上に落来るに驚き、立つて窗(まど)を開く。門外塵烟(じんえん)濛々殆咫尺(しせき)を弁せず。児女雞犬の声頻(しきり)なり。塵烟は門外人家の瓦の雨下したるがためなり。予もまた徐(おもむろ)に逃走の準備をなす。時に大地再び震動す。書巻を手にせしまま表の戸を排(おしひら)いて庭に出でたり。数分間にしてまた震動す。身体の動揺さながら船上に立つが如し。門に倚(よ)りておそるおそるわが家を顧るに、屋瓦少しく滑りしのみにて窗の扉も落ちず。やや安堵の思をなす。》(「断腸亭日乗」の中の有名なくだりの一つ、“震災の記”部分)

堅苦しいいかにも明治生まれの文人らしい文体だが、日記の中でこういう文体を採用することによって、ともすれば自堕落になりがちな精神を支えるよすがとしたのである。

「断腸亭日乗」こそ、彼が必要とした最重要の杖であった。

(「写真家永井荷風」雑誌「東京人」より。彼はたくさんの写真を遺した)

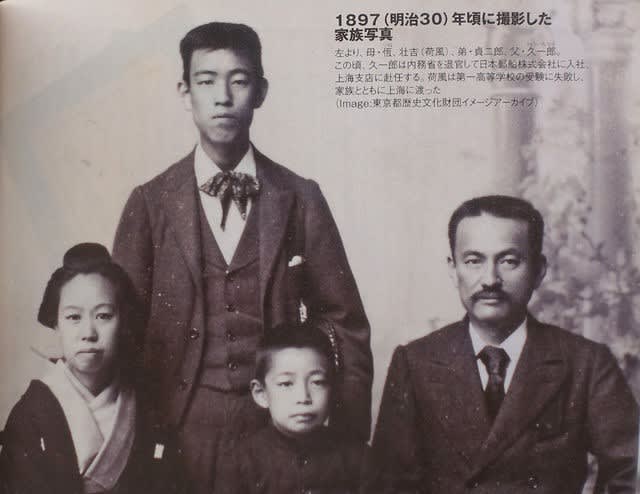

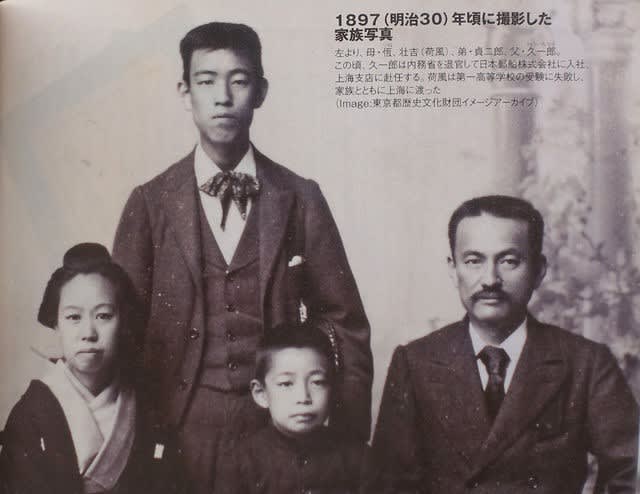

(荷風の家族写真、両親と弟、永井壮吉=荷風18歳のころ。資産のある家庭で大切に育てられた)

難読漢字が多くて多少手間ひまがかかるが、稜線はそれをよじ登ってはじめて、向こう側の眺望が手に入る。荷風が見たもの、聞いたり感じたりかんがえたりしたもの、味わったもの。

それらが彼のことばを通じて、わたしの心にもたらされる。

結婚は二度にわたって破れ、単身者として生きていくことになる荷風。

いまだかつてないほど一人暮らしの老人がふえた現代、先駆者を荷風に見ている人も少なくないだろう。

未曾有の関東大震災、そして東京大空襲。

罹災者荷風を扱った研究書は、いったいどのくらい存在するのか?

彼は大量の蔵書とともに、思い出の品々のほぼすべてを失い、戦災で九死に一生を得て避難生活を送るが、やがて、千葉県市川市に貸家を借りて住みつくことになる。その後数度転居するが、やがて新築して、市川市八幡が彼の終の栖となる。

「永井荷風の昭和」

わたしが現在一番興味を惹かれるのがこのあたり。

愛しく、なつかしく、哀切な荷風。そのかたわらに、これからひととき腰をおろして、充実したささやかな時間を過ごそう。

一度古びてしまったものは、もうそれ以上古くはならない。

百年後二百年後も、「断腸亭日乗」と彼の作品は読み継がれ、日本文学の古典となっていくに違いない。

必読書としての永井荷風。

ここから学ばなければならないことが、いまのわたしには山ほどあるのだ(=_=)

永井荷風の文学が、過ぎ去った時代の記憶の貯蔵庫であることは、以前からぼんやりと意識していた。アーカイブズということばがあるが、これは本来公文書館、公文書の保存所という意味である。彼が遺したものは公文書ではなく、私文書と写真。

極めてパーソナルなものであり、視線であった。彼を愛する者は、そこに価値を認める。

だから、アーカイブズというより、貯蔵庫・・・パーソナルな充実した貯蔵庫なのである。

その最大のものは「断腸亭日乗」、つまり彼の日記である。

書きはじめられたのは1917(大正6)年9月16日、そして死の前日の1959(昭和34)年4月29日までがつづられてある。はじめたとき、彼は38歳であり、亡くなったのは1959(昭和34)年4月30日、79歳であった。

わたしは最新版ではないけれど、全巻持っている(大型サイズでたしか全6巻)

しかし、実際には岩波文庫「摘録 断腸亭日常」の上下二冊本からはじめようと思って、こちらは寝室に置いてある。

とはいえ、今日はこの膨大な日記の世界に分け入るのが目的ではない

彼が遺したエッセイ(随筆)について少し書いておきたくなったのだ。

《東京の町に生まれて、そして幾十年という長い月日をここに送った・・・。

今日まで日々の生活について、何のめずらしさも懐かしさも感じさせなかった物の音や物の色が、月日の過ぎゆくうちにいつともなく一ツ一ツ消え去って、遂に二度とふたたび見ることも聞くこともできないと云うことが、はっきり意識せられる時が来る。すると、ここに初めて綿々として尽きない情緒が湧き起こってくる――別れて後、むかしの恋を思い返すような心持である。

ふけそめる夏の夜に橋板を踏む下駄の音。油紙で張った雨傘に門の時雨のはらはらと降りかかる響。夕月をかすめて啼き過ぎる雁の声。短夜夢にふと聞く時鳥(ほととぎす)の声。雨の夕方渡場(わたしば)の船を呼ぶ人の声。夜網を投げ込む水音。荷船の舵の響。それ等の音響とそれに伴う情景とが吾々の記憶から跡方もなく消え去ってから、歳月は既に何十年過ぎているのあろう。

季節のかわり行くごとに、その季節に必要な品物を売りに来た行商人の声が、東京というこの都会の生活に固有の情趣を帯させたのも、今は老朽ちた人々の語草(かたりぐさ)に残されているばかりである。》(引用は岩波文庫「浮沈・踊子」より。一部字句を修正)

これは荷風の随筆というか、小品というか、「蟲の声」の書き出しである。

彼は失われてしまったさまざまな物音や響きを、なつかしく思い出している。

これらは歳時記に集められた風物詩の文化に通じる感性・感覚である。

文学者、いや文人永井荷風の中に、一人の俳人が住んでいるのだ。

「断腸亭日乗」のみならず、他の著作でも彼はじつにまめに、その都度書きとめ、記録している。

われわれ読者は、それらを読んで「ああ、そういうこともあったか」と、過ぎ去りし日々を鮮やかに思い出す。

岩波文庫の「浮沈・踊子」は、奥付をチェックしたら2019年4月16日刊行。

なぜいまごろ、こういう本が発刊されたかを推測してみると、人口の多い“団塊の世代”がいよいよ高齢化し、荷風を読んでみよう、読み返したくなった・・・といった事情があるのではあるまいか?

表題の二作は小説だが、そのほか、

「蟲の声」

「冬の夜がたり」

「枯葉の記」

が収録されてある。

そのどれもが、愛しく、なつかしく、哀切な心情を綴ったものである。

「おかめ笹」とか「腕くらべ」など芸者小説は読みたいとは思わないが、こういった珠玉の小品が相当数存在することに、わたしは近ごろになって気が付いた。

よくぞ書きとめておいてくれたぞ、荷風さん(^^)/

目頭のあたりを指でこすりながら、荷風の文章を、ゆっくり丹念に賞味する時間。

岩波の「浮沈・踊子」は持田叙子さん編集で、巻末にやや長い解説がついている。

それもなかなかいいぞ♪

わたし自身が高齢者といわれる年代に達したせいか、こういった荷風の世界が、まるではじめて味わうフルーティな果物のように香(かぐわ)しくうるわしい。

小説家、俳人、エッセイスト、翻訳家、江戸文化研究家、写真家(写真を撮る人)・・・いろいろな横顔を持った、豊かな世界に住む文人・永井荷風。

東京近郊の秀逸な散歩者であり、チマチマしたひとり暮しの自炊老人でもあった荷風。

《九月朔(ついたち)。こつ爽雨歇(や)みしが風なほ烈し。空折々掻き曇りて細雨烟の来るが如し。日まさに午ならむとする時天地忽鳴動す。予書架の下に坐し『嚶鳴館遺草』を読みゐたりしが、架上の書帙(しょちつ)頭上に落来るに驚き、立つて窗(まど)を開く。門外塵烟(じんえん)濛々殆咫尺(しせき)を弁せず。児女雞犬の声頻(しきり)なり。塵烟は門外人家の瓦の雨下したるがためなり。予もまた徐(おもむろ)に逃走の準備をなす。時に大地再び震動す。書巻を手にせしまま表の戸を排(おしひら)いて庭に出でたり。数分間にしてまた震動す。身体の動揺さながら船上に立つが如し。門に倚(よ)りておそるおそるわが家を顧るに、屋瓦少しく滑りしのみにて窗の扉も落ちず。やや安堵の思をなす。》(「断腸亭日乗」の中の有名なくだりの一つ、“震災の記”部分)

堅苦しいいかにも明治生まれの文人らしい文体だが、日記の中でこういう文体を採用することによって、ともすれば自堕落になりがちな精神を支えるよすがとしたのである。

「断腸亭日乗」こそ、彼が必要とした最重要の杖であった。

(「写真家永井荷風」雑誌「東京人」より。彼はたくさんの写真を遺した)

(荷風の家族写真、両親と弟、永井壮吉=荷風18歳のころ。資産のある家庭で大切に育てられた)

難読漢字が多くて多少手間ひまがかかるが、稜線はそれをよじ登ってはじめて、向こう側の眺望が手に入る。荷風が見たもの、聞いたり感じたりかんがえたりしたもの、味わったもの。

それらが彼のことばを通じて、わたしの心にもたらされる。

結婚は二度にわたって破れ、単身者として生きていくことになる荷風。

いまだかつてないほど一人暮らしの老人がふえた現代、先駆者を荷風に見ている人も少なくないだろう。

未曾有の関東大震災、そして東京大空襲。

罹災者荷風を扱った研究書は、いったいどのくらい存在するのか?

彼は大量の蔵書とともに、思い出の品々のほぼすべてを失い、戦災で九死に一生を得て避難生活を送るが、やがて、千葉県市川市に貸家を借りて住みつくことになる。その後数度転居するが、やがて新築して、市川市八幡が彼の終の栖となる。

「永井荷風の昭和」

わたしが現在一番興味を惹かれるのがこのあたり。

愛しく、なつかしく、哀切な荷風。そのかたわらに、これからひととき腰をおろして、充実したささやかな時間を過ごそう。

一度古びてしまったものは、もうそれ以上古くはならない。

百年後二百年後も、「断腸亭日乗」と彼の作品は読み継がれ、日本文学の古典となっていくに違いない。

必読書としての永井荷風。

ここから学ばなければならないことが、いまのわたしには山ほどあるのだ(=_=)