現代の詩は、なぜこうも読まれなくなったのだろうと、いまから三十年あまり昔に考えた。

1)本来の豊かな土壌を、歌に奪われてしまった。シンガーソングライターこそ、現代の吟遊詩人である。

2)詩は商品として書かれることはまずないので、流通しないし、読まれない。

3)詩的言語は表現としての高度化をはかろうとすればするほど、<個>に固着せざるを得ない宿命をもっている。それが難解さとなって、読者にある負担を強いる。

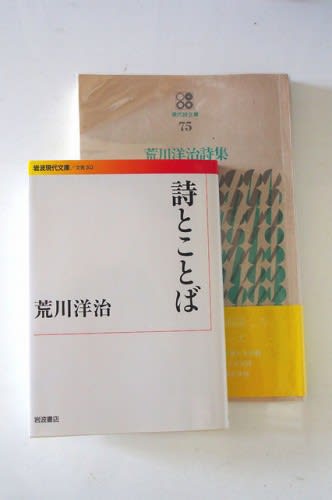

いまを代表する詩人のお一人、荒川洋治さんのこの本を読みながら、詩を書くということをやめてしまった「あのころ」を、なつかしく思い出した。

荒川さんはここで、じつに平明にものを語ろうと心がけている。現代詩にまったく関心のない高校生か、大学生に話しかけるように。

詩人というばかりでなく、紫陽社を率いて過去に二百数十冊もの詩集をつくってきた荒川さんのことばに、終始あきらめというか、諦念がまとわりついている。詩を書く人はいるけれど、読む人、読者はほぼ絶滅したといっていい。

詩集を出しても、まったくといっていいほど売れない。したがって、詩を書くことそのものが、どこか反時代的な行為に似ている。

商品化に心を配れば、詩ではなく「歌詞」となる。そのとき、<個>は体よく排除され、疎外されていく。熱心なファンや一般大衆のために、歌詞は書かれ、商品となる。

現代において、詩が他者への通路をたしかなものとして確保するためには、「歌詞」を書き、そこに少しだけ「個」をしのび込ませるという手法をとるのがいいようにおもえる。谷村新司さん、松任谷由美さん、桑田佳祐さん、中島みゆきさんなどの歌詞は、曲からはなれても鑑賞にたえる魅力をしばしば有している。

作詞家は食べていけるが、詩人はまちがっても食べていけないところに、詩が負っている単純にして明快な宿命がある。

詩というジャンルの中を例にとれば、金子みすゞさんや谷川俊太郎さんは、少数とはいえ、読者をきっちりと持っている。そのことをどうかんがえたらいいのか?

詩誌「櫂」に集まった詩人たちを最後として、それ以降に出現した詩人の作品を読むのはわたしにとってもつらい。

詩を書いているわたし自身が、それらの詩人たちに到達すべき通路をみつけることができないからである。

しかし、萩原朔太郎や宮沢賢治のころから、詩の本質は大部分「難解なもの」であったはずである。

荒川さんは、非常に低い姿勢で本書を書きすすめていく。

「詩は読まない」

「詩は嫌い」

「詩なんてつまらないし、まったく関心がない」

「なにが書いてあるのか、表現しようとしているのかわからない」

そういった声に対して、辛抱強く、少しのあきらめを交えて「いや、そうではありませんよ。わかり易いところも、わからないところも、詩のおもしろさにつながるのです」と語っている。

現代詩は隘路へ、隘路へと入り込んでいく。

それはもしかしたら、日本だけの特殊な事情かもしれない。海外の多くの国々ではいまも詩は書かれ、読まれ、尊敬されているのではないかと、ひかえめに語る荒川さんのことばに、悲哀の情がややにじんでいる。「娼婦論」「水駅」「鎮西」あたりまでは、わたしは思潮社の「現代文庫」で読み、ついていこうとしていた。

そのこともまた思い出した。1980年代はじめころの話である。

評価:☆☆☆☆

1)本来の豊かな土壌を、歌に奪われてしまった。シンガーソングライターこそ、現代の吟遊詩人である。

2)詩は商品として書かれることはまずないので、流通しないし、読まれない。

3)詩的言語は表現としての高度化をはかろうとすればするほど、<個>に固着せざるを得ない宿命をもっている。それが難解さとなって、読者にある負担を強いる。

いまを代表する詩人のお一人、荒川洋治さんのこの本を読みながら、詩を書くということをやめてしまった「あのころ」を、なつかしく思い出した。

荒川さんはここで、じつに平明にものを語ろうと心がけている。現代詩にまったく関心のない高校生か、大学生に話しかけるように。

詩人というばかりでなく、紫陽社を率いて過去に二百数十冊もの詩集をつくってきた荒川さんのことばに、終始あきらめというか、諦念がまとわりついている。詩を書く人はいるけれど、読む人、読者はほぼ絶滅したといっていい。

詩集を出しても、まったくといっていいほど売れない。したがって、詩を書くことそのものが、どこか反時代的な行為に似ている。

商品化に心を配れば、詩ではなく「歌詞」となる。そのとき、<個>は体よく排除され、疎外されていく。熱心なファンや一般大衆のために、歌詞は書かれ、商品となる。

現代において、詩が他者への通路をたしかなものとして確保するためには、「歌詞」を書き、そこに少しだけ「個」をしのび込ませるという手法をとるのがいいようにおもえる。谷村新司さん、松任谷由美さん、桑田佳祐さん、中島みゆきさんなどの歌詞は、曲からはなれても鑑賞にたえる魅力をしばしば有している。

作詞家は食べていけるが、詩人はまちがっても食べていけないところに、詩が負っている単純にして明快な宿命がある。

詩というジャンルの中を例にとれば、金子みすゞさんや谷川俊太郎さんは、少数とはいえ、読者をきっちりと持っている。そのことをどうかんがえたらいいのか?

詩誌「櫂」に集まった詩人たちを最後として、それ以降に出現した詩人の作品を読むのはわたしにとってもつらい。

詩を書いているわたし自身が、それらの詩人たちに到達すべき通路をみつけることができないからである。

しかし、萩原朔太郎や宮沢賢治のころから、詩の本質は大部分「難解なもの」であったはずである。

荒川さんは、非常に低い姿勢で本書を書きすすめていく。

「詩は読まない」

「詩は嫌い」

「詩なんてつまらないし、まったく関心がない」

「なにが書いてあるのか、表現しようとしているのかわからない」

そういった声に対して、辛抱強く、少しのあきらめを交えて「いや、そうではありませんよ。わかり易いところも、わからないところも、詩のおもしろさにつながるのです」と語っている。

現代詩は隘路へ、隘路へと入り込んでいく。

それはもしかしたら、日本だけの特殊な事情かもしれない。海外の多くの国々ではいまも詩は書かれ、読まれ、尊敬されているのではないかと、ひかえめに語る荒川さんのことばに、悲哀の情がややにじんでいる。「娼婦論」「水駅」「鎮西」あたりまでは、わたしは思潮社の「現代文庫」で読み、ついていこうとしていた。

そのこともまた思い出した。1980年代はじめころの話である。

評価:☆☆☆☆