(庭にころがっていた金柑の実を置いて撮影)

沈潜する慈愛のまなざしというべきものが、この作品を背後から照らしている。吉村昭は尾崎放哉と同じく肺結核に苦しんだのだ。若き日のそうした体験が、「海も暮れきる」というこの作品を特別なものとしている。

近所に住む漁師の妻、シゲの存在が大きく、放哉は彼女に救われた。彼女がいなければ、この小説も成り立たなかったろう。彼女が死んでゆく放哉の看取りをしたのだ。

体験者にしか書けない、作れないものがある。

吉村さんのまなざしが、どのページにも、隅々まで行き渡っている。小さなエピソードにいたるまで、繊細な作家の神経が、見事なまでに通っているのだ。

死に場所をもとめ、小豆島に渡った放哉に、死は急ぎ足で訪れてくる。シゲがいなかったら、彼の死はもっとみじめなものになっただろう。本書では島に渡ってから死に至る8か月間が、過不足のない表現で彫り上げられ、読者を粛然とさせずにはおかない。

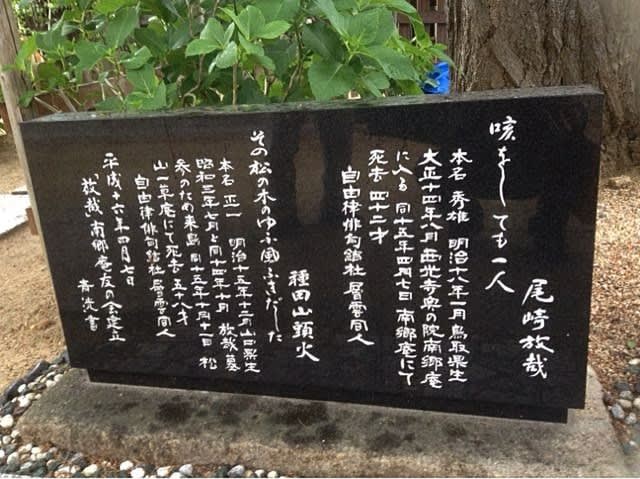

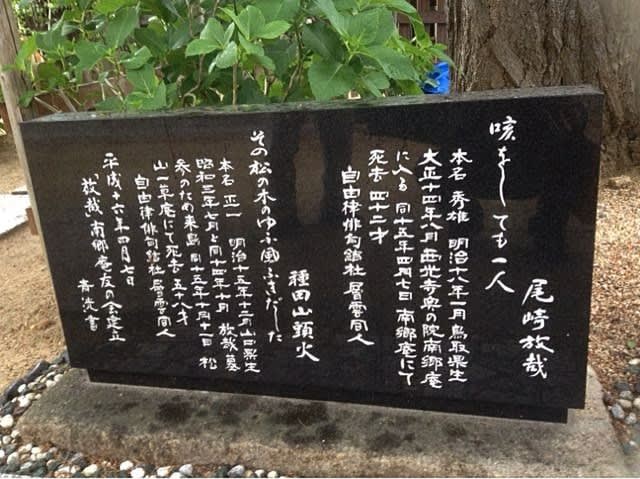

《「咳をしてもひとり」「いれものがない 両手でうける」――自由律の作風で知られる漂泊の俳人・尾崎放哉は帝大を卒業し一流会社の要職にあったが、酒に溺れ職を辞し、美しい妻にも別れを告げ流浪の歳月を重ねた。最晩年、小豆島の土を踏んだ放哉が、ついに死を迎えるまでの激しく揺れる八ヵ月の日々を鮮烈に描く。》(BOOKデータベースより)

1885年〈明治18〉~1926年〈大正15〉

これが放哉の“時間”である。死因は癒着性肋膜炎湿性咽喉カタルといわれている。

そのあいだに、

・咳をしてもひとり

・木槿一日うなづいて居て暮れた

・いれものがない 両手でうける

・考えごとをしている田螺が歩いている

・こんなよい月を一人で見て寝る

・一人の道が暮れて来た

こういう秀句を数多く残し、種田山頭火とならび、自由律俳句の代表的な俳人とされる。

そして辞世といわれる句。

・春の山のうしろから烟が出だした

尚、吉村さんの「海も暮れきる」は、

《障子あけて置く海も暮れ来る》から取られたものであろう。

主観的な感想ばかり述べず、すぐれた美しい場面を一つ引用しておく。

《「どうしたんです」

シゲがいぶかしそうに放哉の顔をのぞきこんだ。

「咽喉が痛みましてね、はれているらしくお粥が通らないんですよ」

放哉は再び茶碗を手にしたが咽喉の痛みが増すのが恐ろしく口にふくむ気にはなれなかった。

シゲは、

「咽喉のはれなど、気にすることはありません」

と言って、土間におりると庵の外へ出て行った。そのさりげない言葉に、放哉は、シゲにすがりつきたいような気持になった。

しばらくすると、シゲがもどってきて部屋に上がってきた。手に丼と布を持っていて、丼の中の粘液状のものをしゃもじですくうと布に塗りつけはじめた。

「これは、里芋と生姜にメリケン粉を入れて摺ったもので、咽喉にあてれば痛みがとれます。芋湿布というものです」

シゲは自信に満ちた口調で言い、湿布を作りおえると、ほうろくで塩を焼いた。

湿布が咽喉の部分にあてられ、その上に布袋に入れられた焼塩がのせられた。長い布でそれを首に固定させると、

「すぐ痛みがとれますよ」

と、シゲは言った。

放哉は、仰向けに寝たままシゲに礼をいった。》(本書新装版246~247ページ)

シゲを無垢な少女のように描いている。彼女は放哉の最期に寄り添った女人だが、吉村さんはここで、放哉とシゲの両方に寄り添っている( -ω-)

むろんフィクションなのだが、吉村さんが「海も暮れきる」を書くことによって、シゲは放哉の傍らで永遠の命を獲得した。

寝たきりとなった親を介護する毎日を送っている人たちにとって、なにくれとなく放哉の世話をするシゲの存在は、他人事ではあるまい。

放哉は41歳、シゲはおよそ60歳、彼女からしたら、放哉は子どものようなものだ。

しかし・・・しかし何という名場面だろう。

吉村さんは執筆の動機をあとがきでつぎのように述べておられる。長くなるが引用してみよう。

《私は、三十歳代の半ばまで、自分の病床生活について幾つかの小説を書いたが、放哉の書簡類を読んで、それらの小説に厳しさというものが欠けているのを強く感じた。死への激しい恐れ、それによって生じる乱れた言動を私は十分に書くことはせず、筆を曲げ、綺麗ごとにすませていたことを羞じた。

放哉は四十二歳で死んだが、それを私なりに理解できるのは放哉より年長にならなければ無理だという意識が、わたしの筆を抑えさせた。

そして三年前、「本」(講談社発行)に十五枚ずつの連載型式で放哉の死までの経過をたどり、二十九回目で筆をおくことができた。私がその期間の放哉を書きたいと願ったのは、三十年前に死への傾斜におびえつづけていた私を見つめ直してみたかったからである。》(本書324ページ)

「海も暮れきる」・・・こういう本を読むと、秀作だとか傑作だとかいっても、大した意味がないことがわかる。

吉村昭の作家的力量に、とことん脱帽である。

この2点の写真はネット検索によりお借りしました、ありがとうございます。

(小豆島には記念館が設立され、毎年多くの読者が訪れているという)

評価:☆☆☆☆☆

※放哉記念館

http://ww8.tiki.ne.jp/~kyhosai/profile.htm

※以前放哉については、わたしもBlogを書いたことがある。

■二草庵摘録

「一人の道が暮れてきた ~つづいて放哉を読む」

https://blog.goo.ne.jp/nikonhp/e/aee820b422c66e9db8775d51f6241418

沈潜する慈愛のまなざしというべきものが、この作品を背後から照らしている。吉村昭は尾崎放哉と同じく肺結核に苦しんだのだ。若き日のそうした体験が、「海も暮れきる」というこの作品を特別なものとしている。

近所に住む漁師の妻、シゲの存在が大きく、放哉は彼女に救われた。彼女がいなければ、この小説も成り立たなかったろう。彼女が死んでゆく放哉の看取りをしたのだ。

体験者にしか書けない、作れないものがある。

吉村さんのまなざしが、どのページにも、隅々まで行き渡っている。小さなエピソードにいたるまで、繊細な作家の神経が、見事なまでに通っているのだ。

死に場所をもとめ、小豆島に渡った放哉に、死は急ぎ足で訪れてくる。シゲがいなかったら、彼の死はもっとみじめなものになっただろう。本書では島に渡ってから死に至る8か月間が、過不足のない表現で彫り上げられ、読者を粛然とさせずにはおかない。

《「咳をしてもひとり」「いれものがない 両手でうける」――自由律の作風で知られる漂泊の俳人・尾崎放哉は帝大を卒業し一流会社の要職にあったが、酒に溺れ職を辞し、美しい妻にも別れを告げ流浪の歳月を重ねた。最晩年、小豆島の土を踏んだ放哉が、ついに死を迎えるまでの激しく揺れる八ヵ月の日々を鮮烈に描く。》(BOOKデータベースより)

1885年〈明治18〉~1926年〈大正15〉

これが放哉の“時間”である。死因は癒着性肋膜炎湿性咽喉カタルといわれている。

そのあいだに、

・咳をしてもひとり

・木槿一日うなづいて居て暮れた

・いれものがない 両手でうける

・考えごとをしている田螺が歩いている

・こんなよい月を一人で見て寝る

・一人の道が暮れて来た

こういう秀句を数多く残し、種田山頭火とならび、自由律俳句の代表的な俳人とされる。

そして辞世といわれる句。

・春の山のうしろから烟が出だした

尚、吉村さんの「海も暮れきる」は、

《障子あけて置く海も暮れ来る》から取られたものであろう。

主観的な感想ばかり述べず、すぐれた美しい場面を一つ引用しておく。

《「どうしたんです」

シゲがいぶかしそうに放哉の顔をのぞきこんだ。

「咽喉が痛みましてね、はれているらしくお粥が通らないんですよ」

放哉は再び茶碗を手にしたが咽喉の痛みが増すのが恐ろしく口にふくむ気にはなれなかった。

シゲは、

「咽喉のはれなど、気にすることはありません」

と言って、土間におりると庵の外へ出て行った。そのさりげない言葉に、放哉は、シゲにすがりつきたいような気持になった。

しばらくすると、シゲがもどってきて部屋に上がってきた。手に丼と布を持っていて、丼の中の粘液状のものをしゃもじですくうと布に塗りつけはじめた。

「これは、里芋と生姜にメリケン粉を入れて摺ったもので、咽喉にあてれば痛みがとれます。芋湿布というものです」

シゲは自信に満ちた口調で言い、湿布を作りおえると、ほうろくで塩を焼いた。

湿布が咽喉の部分にあてられ、その上に布袋に入れられた焼塩がのせられた。長い布でそれを首に固定させると、

「すぐ痛みがとれますよ」

と、シゲは言った。

放哉は、仰向けに寝たままシゲに礼をいった。》(本書新装版246~247ページ)

シゲを無垢な少女のように描いている。彼女は放哉の最期に寄り添った女人だが、吉村さんはここで、放哉とシゲの両方に寄り添っている( -ω-)

むろんフィクションなのだが、吉村さんが「海も暮れきる」を書くことによって、シゲは放哉の傍らで永遠の命を獲得した。

寝たきりとなった親を介護する毎日を送っている人たちにとって、なにくれとなく放哉の世話をするシゲの存在は、他人事ではあるまい。

放哉は41歳、シゲはおよそ60歳、彼女からしたら、放哉は子どものようなものだ。

しかし・・・しかし何という名場面だろう。

吉村さんは執筆の動機をあとがきでつぎのように述べておられる。長くなるが引用してみよう。

《私は、三十歳代の半ばまで、自分の病床生活について幾つかの小説を書いたが、放哉の書簡類を読んで、それらの小説に厳しさというものが欠けているのを強く感じた。死への激しい恐れ、それによって生じる乱れた言動を私は十分に書くことはせず、筆を曲げ、綺麗ごとにすませていたことを羞じた。

放哉は四十二歳で死んだが、それを私なりに理解できるのは放哉より年長にならなければ無理だという意識が、わたしの筆を抑えさせた。

そして三年前、「本」(講談社発行)に十五枚ずつの連載型式で放哉の死までの経過をたどり、二十九回目で筆をおくことができた。私がその期間の放哉を書きたいと願ったのは、三十年前に死への傾斜におびえつづけていた私を見つめ直してみたかったからである。》(本書324ページ)

「海も暮れきる」・・・こういう本を読むと、秀作だとか傑作だとかいっても、大した意味がないことがわかる。

吉村昭の作家的力量に、とことん脱帽である。

この2点の写真はネット検索によりお借りしました、ありがとうございます。

(小豆島には記念館が設立され、毎年多くの読者が訪れているという)

評価:☆☆☆☆☆

※放哉記念館

http://ww8.tiki.ne.jp/~kyhosai/profile.htm

※以前放哉については、わたしもBlogを書いたことがある。

■二草庵摘録

「一人の道が暮れてきた ~つづいて放哉を読む」

https://blog.goo.ne.jp/nikonhp/e/aee820b422c66e9db8775d51f6241418