(前橋文学館前に建てられた朔太郎の等身大ブロンズ像)

◆ blog記事としては長くなり過ぎたため、5回に分けて掲載させていただきます。◆

中学校の教科書ではじめて出会ってから、不即不離というか、微妙な距離をたもちながら、半世紀以上つきあってきた。

萩原朔太郎はわたしにとっては郷土の詩人。

前橋は関心がある人たちから眺めれば、まさに朔太郎の町。町歩きをしながら、では彼の詩句をふと思い出すのかというと、そんなことはまずない。

こういう関係をcomplexと称していいのかどうか(?_?)

しかし、詩についてなにか考察しようとすると、その中心に朔太郎がいる。いま彼について書かなければ、一生書かずにおわってしまうだろう。

ところが、なかなか腰が決まらない。書きにくくて仕方ない。口をつぐんでいた方がいいな・・・現在でもほんとうはそうかんがえている。

萩原朔太郎complex。

彼の詩についてなにがいったい書けるというのか。ふーむ(~o~)

近代日本の詩人を思いつくまま大雑把な類型に区分すると、

1.夭折した詩人

北村透谷 石川啄木 中原中也 立原道造

2.詩を書かなくなった詩人

萩原朔太郎その他大勢

3.小説家に活路を見出した詩人

島崎藤村 室生犀星 中野重治

4.晩年まで精力的に詩を書きつづけた詩人

三好達治 西脇順三郎 金子光晴 草野心平

・・・となるだろうか。

ここに挙げた以外にも多数の詩人がいる。どうでもいいことではあるが、このなかで、わりとよく読んできたのは、中原中也、萩原朔太郎、金子光晴の三人。

(朔太郎の書斎や使用した土蔵。かつては敷島公園内にあった)

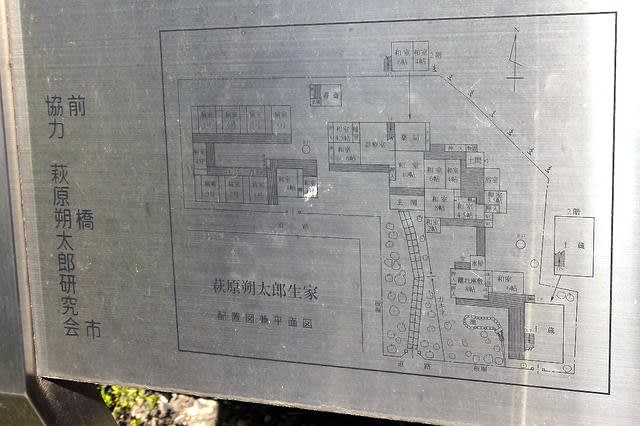

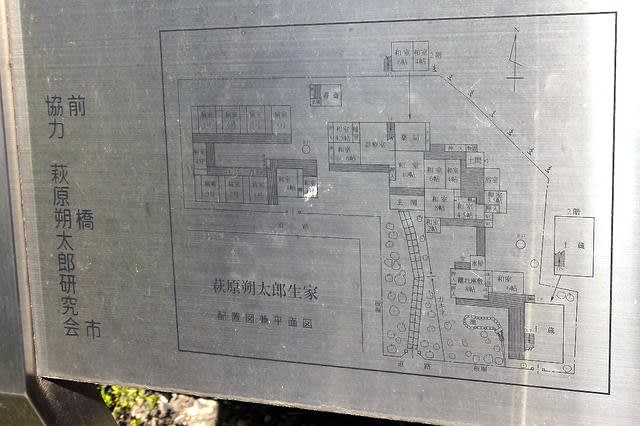

(たくさんの部屋がある朔太郎の生家平面図。左は病棟、父は市内で有数の開業医だった)

朔太郎の初期の秀作に「夜汽車」があるので、さっそく引用してみよう。

夜汽車 (全編)

有明のうすらあかりは

硝子戸に指のあとつめたく

ほの白みゆく山の端は

みづがねのごとくにしめやかなれども

まだ旅びとのねむりさめやらねば

つかれたる電燈のためいきばかりこちたしや。

あまたるき“にす”のにほひも

そこはかとなきはまきたばこの烟さへ

夜汽車にてあれたる舌には侘しきを

いかばかり人妻は身にひきつめて嘆くらむ。

まだ山科(やましな)は過ぎずや

空氣まくらの口金(くちがね)をゆるめて

そつと息をぬいてみる女ごころ

ふと二人かなしさに身をすりよせ

しののめちかき汽車の窓より外(そと)をながむれば

ところもしらぬ山里に

さも白く咲きてゐたるをだまきの花。

(“”は原文では傍点)

恋の道行きといえる情景をうたった抒情詩で、ついこのあいだ書かれたばかりだといってもいい瑞々しい感情のアヤが繊細かつエレガントにつづられている。

文語調を気にしなければ、感情と情景の流露感がすばらしく、わたしの好きな作品の一つである。ことばの展開に時間の経過、視点の移動がおり込まれ、映画的なカメラワークを連想させる。

《夜汽車にてあれたる舌》

《空氣まくらの口金(くちがね)をゆるめて

そつと息をぬいてみる女ごころ 》

《ふと二人かなしさに身をすりよせ

しののめちかき汽車の窓より外(そと)をながむれば

ところもしらぬ山里に

さも白く咲きてゐたるをだまきの花。》

「をだまきの花」とはこれ。

(ムラサキオダマキ。シロ、アカ、ピンクもある。画像はネット上からお借りしました)

この作品ははじめ「みちゆき」の題名で、大正2年(朔太郎28歳)、白秋が主催する「朱欒(ザムボア)」に掲載された。

ところで、これほどの秀作を「月に吠える」(大正6年刊)に収録しなかったのは、他の作品と雰囲気が違いすぎるためであろう。

恋人といっても、ここでうたわれているのは人妻。

彼にはエレナ(馬場ナカ)という、結ばれることのなかったいわば“マドンナ”がいるが、じっさいにエレナとこんな旅をしたとはかんがえにくい。一夜彼の脳裏をかすめたオブセッションなのであろうと、わたしは想像する。

現代詩は、わたしの独断と偏見によれば、萩原朔太郎から幕を開ける。

その意味で彼の存在は、簡単には片づけられないビッグネームである。

ほかに彼に匹敵する“大詩人”をあげるとするなら、現在よく読まれているのは高村光太郎、宮沢賢治、三好達治、金子光晴・・・くらいであろうか。

しかし、朔太郎は40代に入ると、しだいに詩を書かなくなってしまった。書けなくなったというべきかもしれない。

詩のミューズが立去り、そのかわり詩をめぐる評論、哲学的箴言集(アフォリズム)などを書いて晩年を過ごす。

明治19年(1886)~昭和17年(1942)享年57。

詩集「氷島」所収の「国定忠治の墓」あたりになると、これが「月に吠える」の詩人と同一人物かと思われるような変貌ぶりである。半分は自己劇化の産物ではあるにせよ、敗者であることに人生に対するリアリティーを見出している。

地元では名士として遇され、また詩壇における一方の旗頭ではあったものの、晩年が近づくにしたがって、朔太郎は文語詩に傾き、詩風は悲憤慷慨する者の色が濃くなってゆく。

「氷島」や散文詩「宿命」をどのように評価すべきか、わたしは結論をいまだ出せないでいる。

ただし、過去にも取り上げたことがあるが、一編だけ「死なない蛸」(「氷島」所収)という、存在論的な恐るべき散文詩を書いている。

(ある日の前橋文学館裏。さまざまなイベントが開催される)

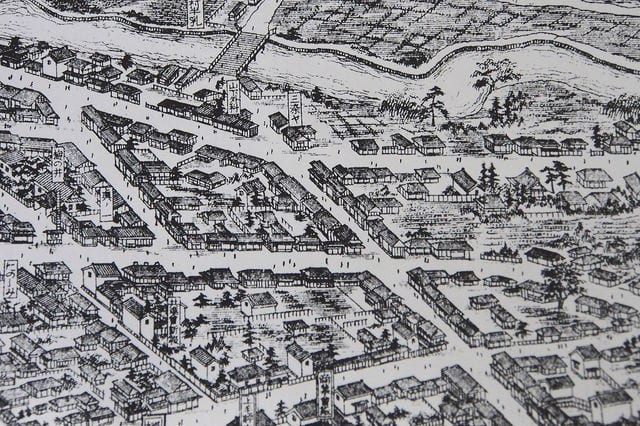

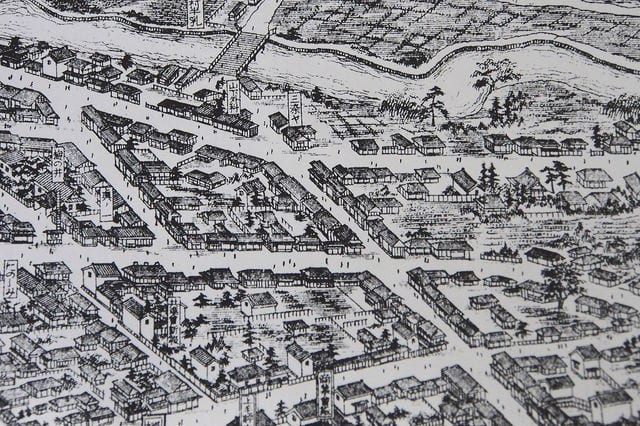

(明治42年発行の「前橋真景図」のリメイク版。)

(その内容の一部。朔太郎このとき21歳。彼が歩いた街並みをしのばせる)

室生犀星は、朔太郎との出会いの瞬間をつぎのように描写しているので書き写しておこう。

《私はへんな鳥打帽をかむり、桜か何かの洋杖(ステツキ)をもってゐるだけで、風呂敷包み一個提げてゐるわけではない、前橋駅に降りると眼の前にこれも変なトルコ帽をかむり、たばこを口に咥へた萩原朔太郎が、僕が萩原ですと名乗りをあげた。

非常に短い半外套(オーヴァ)を着こんだ萩原朔太郎は、ちょっと鼻の隆さからも、日にやけた皮膚の色つやからいっても、わかいヒリツピン(原文は漢字)のやうな感じがあった。》(「詩人・萩原朔太郎」より)

ときに激しくいい争う場面もあったようだが、朔太郎と犀星は終生の友として、ここからスタートする。

とはいえ、さきに引用した「夜汽車」のようなロマンチックな抒情詩は、二度と書くことはなかった。「月に吠える」は大正6年(1917)の刊行だが、「夜汽車」はのちに詩集「純情小曲集」の初期詩編として、大正14年(1925)になって詩集に収められることになる。

「純情小曲集」には自序がついていて、そこにはつぎのような一節がある。

《やさしい純情にみちた過去の日を記念するために、このうすい葉つぱのような詩集を出すことにした。

「愛憐詩篇」の中の詩は、すべて私の少年時代の作であって、始めて詩といふものをかいたころのなつかしい思ひ出である。

この頃の詩風は不思議に典雅であって、何となくあやめ香水の匂ひがする。いまの詩壇からみればよほど古風のものであろうが、その頃としては相当に珍しい“すたいる”でもあった。》(“”は原文では傍線)

詩集「純情小曲集」前半を飾る「愛憐詩篇」には、「夜汽車」以外にも「こころ」「女よ」「旅上」「静物」等、注目すべき作品がある。ここから晩年の「氷島」まで、作風は大きな変化をとげた。この距離が、朔太郎という精神にとっては、不可避的な・・・いやみずからが望んだ挫折であったと、わたしは思う。

※ 日本人はコンプレックスを、劣等感という意味で用いるが、本来は心的複合体のこと。

衝動・欲求・観念・記憶等の様々な心理的構成要素が無意識に複雑に絡み合って形成された観念の複合体をcomplexという。ファザコン、マザコン、エディプスコンプレックスなどと、さかんに使用されている。

◆ blog記事としては長くなり過ぎたため、5回に分けて掲載させていただきます。◆

中学校の教科書ではじめて出会ってから、不即不離というか、微妙な距離をたもちながら、半世紀以上つきあってきた。

萩原朔太郎はわたしにとっては郷土の詩人。

前橋は関心がある人たちから眺めれば、まさに朔太郎の町。町歩きをしながら、では彼の詩句をふと思い出すのかというと、そんなことはまずない。

こういう関係をcomplexと称していいのかどうか(?_?)

しかし、詩についてなにか考察しようとすると、その中心に朔太郎がいる。いま彼について書かなければ、一生書かずにおわってしまうだろう。

ところが、なかなか腰が決まらない。書きにくくて仕方ない。口をつぐんでいた方がいいな・・・現在でもほんとうはそうかんがえている。

萩原朔太郎complex。

彼の詩についてなにがいったい書けるというのか。ふーむ(~o~)

近代日本の詩人を思いつくまま大雑把な類型に区分すると、

1.夭折した詩人

北村透谷 石川啄木 中原中也 立原道造

2.詩を書かなくなった詩人

萩原朔太郎その他大勢

3.小説家に活路を見出した詩人

島崎藤村 室生犀星 中野重治

4.晩年まで精力的に詩を書きつづけた詩人

三好達治 西脇順三郎 金子光晴 草野心平

・・・となるだろうか。

ここに挙げた以外にも多数の詩人がいる。どうでもいいことではあるが、このなかで、わりとよく読んできたのは、中原中也、萩原朔太郎、金子光晴の三人。

(朔太郎の書斎や使用した土蔵。かつては敷島公園内にあった)

(たくさんの部屋がある朔太郎の生家平面図。左は病棟、父は市内で有数の開業医だった)

朔太郎の初期の秀作に「夜汽車」があるので、さっそく引用してみよう。

夜汽車 (全編)

有明のうすらあかりは

硝子戸に指のあとつめたく

ほの白みゆく山の端は

みづがねのごとくにしめやかなれども

まだ旅びとのねむりさめやらねば

つかれたる電燈のためいきばかりこちたしや。

あまたるき“にす”のにほひも

そこはかとなきはまきたばこの烟さへ

夜汽車にてあれたる舌には侘しきを

いかばかり人妻は身にひきつめて嘆くらむ。

まだ山科(やましな)は過ぎずや

空氣まくらの口金(くちがね)をゆるめて

そつと息をぬいてみる女ごころ

ふと二人かなしさに身をすりよせ

しののめちかき汽車の窓より外(そと)をながむれば

ところもしらぬ山里に

さも白く咲きてゐたるをだまきの花。

(“”は原文では傍点)

恋の道行きといえる情景をうたった抒情詩で、ついこのあいだ書かれたばかりだといってもいい瑞々しい感情のアヤが繊細かつエレガントにつづられている。

文語調を気にしなければ、感情と情景の流露感がすばらしく、わたしの好きな作品の一つである。ことばの展開に時間の経過、視点の移動がおり込まれ、映画的なカメラワークを連想させる。

《夜汽車にてあれたる舌》

《空氣まくらの口金(くちがね)をゆるめて

そつと息をぬいてみる女ごころ 》

《ふと二人かなしさに身をすりよせ

しののめちかき汽車の窓より外(そと)をながむれば

ところもしらぬ山里に

さも白く咲きてゐたるをだまきの花。》

「をだまきの花」とはこれ。

(ムラサキオダマキ。シロ、アカ、ピンクもある。画像はネット上からお借りしました)

この作品ははじめ「みちゆき」の題名で、大正2年(朔太郎28歳)、白秋が主催する「朱欒(ザムボア)」に掲載された。

ところで、これほどの秀作を「月に吠える」(大正6年刊)に収録しなかったのは、他の作品と雰囲気が違いすぎるためであろう。

恋人といっても、ここでうたわれているのは人妻。

彼にはエレナ(馬場ナカ)という、結ばれることのなかったいわば“マドンナ”がいるが、じっさいにエレナとこんな旅をしたとはかんがえにくい。一夜彼の脳裏をかすめたオブセッションなのであろうと、わたしは想像する。

現代詩は、わたしの独断と偏見によれば、萩原朔太郎から幕を開ける。

その意味で彼の存在は、簡単には片づけられないビッグネームである。

ほかに彼に匹敵する“大詩人”をあげるとするなら、現在よく読まれているのは高村光太郎、宮沢賢治、三好達治、金子光晴・・・くらいであろうか。

しかし、朔太郎は40代に入ると、しだいに詩を書かなくなってしまった。書けなくなったというべきかもしれない。

詩のミューズが立去り、そのかわり詩をめぐる評論、哲学的箴言集(アフォリズム)などを書いて晩年を過ごす。

明治19年(1886)~昭和17年(1942)享年57。

詩集「氷島」所収の「国定忠治の墓」あたりになると、これが「月に吠える」の詩人と同一人物かと思われるような変貌ぶりである。半分は自己劇化の産物ではあるにせよ、敗者であることに人生に対するリアリティーを見出している。

地元では名士として遇され、また詩壇における一方の旗頭ではあったものの、晩年が近づくにしたがって、朔太郎は文語詩に傾き、詩風は悲憤慷慨する者の色が濃くなってゆく。

「氷島」や散文詩「宿命」をどのように評価すべきか、わたしは結論をいまだ出せないでいる。

ただし、過去にも取り上げたことがあるが、一編だけ「死なない蛸」(「氷島」所収)という、存在論的な恐るべき散文詩を書いている。

(ある日の前橋文学館裏。さまざまなイベントが開催される)

(明治42年発行の「前橋真景図」のリメイク版。)

(その内容の一部。朔太郎このとき21歳。彼が歩いた街並みをしのばせる)

室生犀星は、朔太郎との出会いの瞬間をつぎのように描写しているので書き写しておこう。

《私はへんな鳥打帽をかむり、桜か何かの洋杖(ステツキ)をもってゐるだけで、風呂敷包み一個提げてゐるわけではない、前橋駅に降りると眼の前にこれも変なトルコ帽をかむり、たばこを口に咥へた萩原朔太郎が、僕が萩原ですと名乗りをあげた。

非常に短い半外套(オーヴァ)を着こんだ萩原朔太郎は、ちょっと鼻の隆さからも、日にやけた皮膚の色つやからいっても、わかいヒリツピン(原文は漢字)のやうな感じがあった。》(「詩人・萩原朔太郎」より)

ときに激しくいい争う場面もあったようだが、朔太郎と犀星は終生の友として、ここからスタートする。

とはいえ、さきに引用した「夜汽車」のようなロマンチックな抒情詩は、二度と書くことはなかった。「月に吠える」は大正6年(1917)の刊行だが、「夜汽車」はのちに詩集「純情小曲集」の初期詩編として、大正14年(1925)になって詩集に収められることになる。

「純情小曲集」には自序がついていて、そこにはつぎのような一節がある。

《やさしい純情にみちた過去の日を記念するために、このうすい葉つぱのような詩集を出すことにした。

「愛憐詩篇」の中の詩は、すべて私の少年時代の作であって、始めて詩といふものをかいたころのなつかしい思ひ出である。

この頃の詩風は不思議に典雅であって、何となくあやめ香水の匂ひがする。いまの詩壇からみればよほど古風のものであろうが、その頃としては相当に珍しい“すたいる”でもあった。》(“”は原文では傍線)

詩集「純情小曲集」前半を飾る「愛憐詩篇」には、「夜汽車」以外にも「こころ」「女よ」「旅上」「静物」等、注目すべき作品がある。ここから晩年の「氷島」まで、作風は大きな変化をとげた。この距離が、朔太郎という精神にとっては、不可避的な・・・いやみずからが望んだ挫折であったと、わたしは思う。

※ 日本人はコンプレックスを、劣等感という意味で用いるが、本来は心的複合体のこと。

衝動・欲求・観念・記憶等の様々な心理的構成要素が無意識に複雑に絡み合って形成された観念の複合体をcomplexという。ファザコン、マザコン、エディプスコンプレックスなどと、さかんに使用されている。