※現在立ち寄り入浴は中止しています。

記録を塗り替えるほど厳しい暑さが続く毎日ですが、冷たい鉱泉に入ってシャキッとしたくなり、某日山梨県の下部温泉へと出かけました。当地にはたくさんのお宿があり、日帰り入浴を受け付けている施設も多いのですが、加温循環されていない源泉に入れるお宿は限られていますから、今回はその中でも確実に源泉に入浴できる「古湯坊源泉館」へおじゃましました。

お宿は本館と別館に分かれており、日帰り入浴の場合はまず本館で料金を支払った後、浴室がある別館へと移ります。玄関前には販売品の箱詰め鉱泉がたくさん積まれていました。

本館のロビーには井伏鱒二の写真が。氏はこちらの宿に逗留して執筆したんですね。

さて料金の支払いを済ませましたので、一旦本館から出て、赤い鳥居の右隣に建つ別館の方へ向かいます。「自噴 かけ流しの源泉」が誇らしげです。

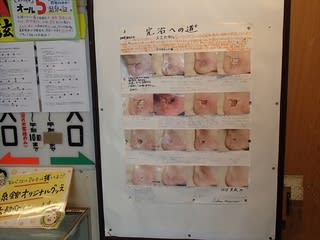

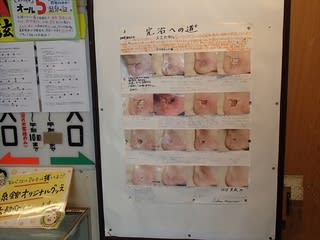

エントランスの周りには温泉に関するいろんな説明が掲示されているのですが、その中でも目を引くのが、大きな模造紙に貼り付けられた、怪我が治ってゆく経過を撮影している写真のレポートです。ちょっとグロテスクなので敢えて画像を拡大しませんが、どうやら左足の踵をパックリ切ってしまって病院で縫合手術を受けた後、担当医の指示には従わず、意図的にこちらの源泉風呂に連日浸かり続けて湯治をしていたら、すっかり癒えて手術後も傷跡も消えてしまいました、ということをお客さんが体験なさったようです。

とても摩訶不思議な効能のように見えますし、さすが古くから湯治に用いられてきたお湯はパワーが他とは違うのかもしれない、と信じたくなりますが、これって簡単に言ってしまえば、いわゆる湿潤療法(モイストヒーリング)ってやつなんだと思われ、近年この療法はようやく世間的に注目されるようになりましたが、実は湯治という形で古くから実践されてきたわけですね。

左右両サイドの壁に棚が設置されている脱衣室。入口扉には御幣がかけられていますね。浴室はさぞかし神々しい領域なのでしょう。

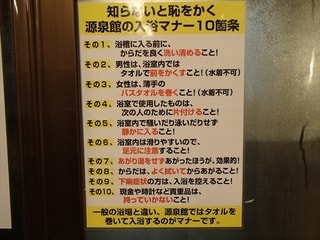

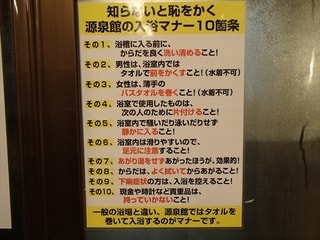

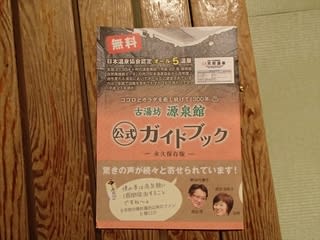

脱衣室など館内には入浴にあたってのローカルルール10ヶ条が記されていますので、浴室へ入る前に熟読しておきましょう。ルール多くは他の浴場でも共通することなのですが、このお風呂ならではのルールとしては、混浴のお風呂なのですが、他の混浴と異なり、ここではタオルを巻いて入浴することが求められます(水着は不可能)。またお宿では入浴方法やお湯の特徴、そして湯治の効能などをわかりやすく記した小冊子も無料配布しています。

脱衣室を出ると混浴ゾーンですから、あらかじめ脱衣室にて体にタオルを巻いておきましょう。浴室は上下2階層に分かれており、右手の上層には洗い場と小さな浴槽が、左手の下層には源泉が足元から湧出する大きな主浴槽があります。ラッキーなことにこの時は先客も後客もいらっしゃらなかったので、終始独占させていただきました。

脱衣室と同じレベルにある上層の洗い場には混合水栓が7基設置されており、うちシャワー付きは5基です。なお備え付けのボディーソープやシャンプー類はDHCの製品です。最近山梨県内では同社製のアメニティを備え付けている温泉施設をしばしば見かけますが、これってDHCによる何らかの販促戦略が存在しているのでしょうか。

長時間浸かる湯治客のために、洗い場の奥にトイレがあります。

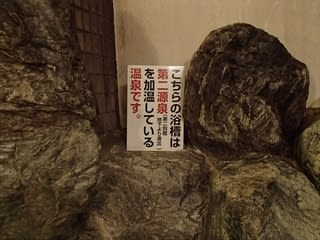

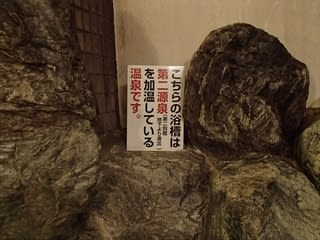

洗い場と同じ上層にある小浴槽は4人サイズの岩風呂でして、後述する主浴槽をミニチュアにしたような感じであり、底に枕木のような材木がスノコ状に敷かれています。その浴槽にはこの建物の地下から湧出する第二源泉を加温したものが張られており、およそ42℃の丁度良い湯加減まで温めれたお湯が、しっかり掛け流されています。お湯は無色透明で特にこれといった特徴の無い浴感なのですが、でも普通のお湯では得られない優しく柔らかなフィーリングが感じられ、単なる沸かし湯とは画然とした差がありました。

小浴槽の湯口(画像左(上))からは加温されたお湯が落とされ、浴槽を満たした後、洗い場の方へ向かって溢れ出てゆきます。この湯口のほか、浴槽の左側にはコップが置かれた源泉投入口(画像右(下))もあり、そこからは25℃くらいの非加温生源泉が湯船の温度に支障がない程度にチョロチョロと注がれていました。その生源泉を飲んでみますと、ほぼ無味無臭ながらも弱い芒硝的な知覚、そしてまろやかな口当たりと喉越しが、単なる水ではない歴史ある霊泉ならではの個性を主張していました。

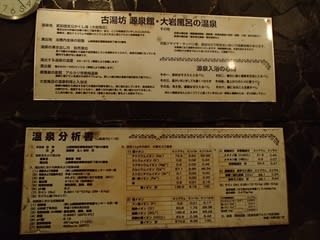

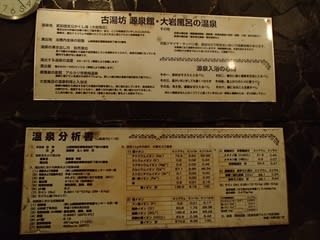

続いてステップを下りて主浴槽(大岩風呂)へ参りましょう。20~30人は余裕で同時に入れてしまいそうなその大きさのみならず、金属の手すりや頭上を渡るコンクリの桟橋状通路など、諸々のストラクチャがちょっとしたプールを彷彿とさせてくれます。壁には分析表や入浴心得などが大きく掲示されており、また反対側の浴室隅には神棚も祀られています。

お湯が自噴する岩盤の上に湯船を設けており、岩肌のままでは深すぎる上にゴツゴツしていますから、枕木のような板を敷いて底をフラットにするとともに、入浴に適した嵩へあげています。お湯は岩盤の全体から自噴しているらしく、底の板の隙間からは偶にポコッポコッと泡が上がってきます。毎分400リットル以上のお湯がどんどん自噴しては流れ去ってゆくので、湯船のお湯は常に新鮮な状態が保たれており、それゆえにタオルを巻いたまま入浴しても雑菌が繁殖する暇がなく、衛生面で何らの問題も発生し得ないのでしょう。

岩の湯船の全てに板が敷かれているわけではなく、神棚下の最奥部だけは岩肌が剥き出しになってちょっと深くなっており、湧出したばかりのお湯をダイレクトに触れることができるために、普段はお客さんが集中する人気スポットとなっています(この時は私以外にどなたもいらっしゃらなかったので、ひたすら独占しちゃいました)。ダイレクトに…と申しましたが、岩に直接肌を触れたところで湧出する勢いを感じることはできないものの、浴槽の他の箇所よりは若干温かいような気がします。

お湯は無色透明でほぼ無味無臭ですが、神経を研ぎ澄ませてみると、微かにタマゴのような味と匂い、そして赤錆でも含まれているのか血腥いような感じもほんの僅かに含まれているようでした。大雑把に表現すれば癖のない優しい浴感なのですが、そんな中でもツルスベとキシキシが拮抗する複雑な様相を呈しており、正直なところ浴感の表現には戸惑うところです。

自噴したばかりのお湯ですから当然ながら非加温であり、湯船は30℃に満たない温度なのですが、一般的な水風呂よりははるかに入りやすい温度であり、一度入ると、やさしく全身を包み込んでくれる優しいフィーリングと爽快感の虜になって長時間浸かり続けたくなること必至です。また長い時間浸かっていると、肌には細かい気泡がびっしりと付着します。

浴室内の掲示されている入浴マナー10箇条の「その9」に下痢の人は入浴NGと書かれていますが、大して冷たくないにせよ、長い時間浸かり続けていたらば、お腹の弱い人でしたら下腹部がギュルギュルと不穏な鳴き声を上げてしまうでしょうし、単純泉であるとはいえ下剤に用いられる芒硝が温泉成分のメインですから、確かにお腹の弱い方はたとえ下痢じゃなくてもちょっと注意したほうが良さそうです。でもこの大岩風呂の生源泉に浸かった時の優しい浴感と、そこから上がった後にしばらく続く清涼感は何とも言えない気持ち良さがあり、湯治を必要としていない健康体であっても、つい病みつきになって何度も長湯をしたくなるほど、不思議な魔力を持っているお湯でした。

源泉館神泉

単純温泉 29.6℃ pH8.0 415L/min(自然湧出) 溶存物質0.442g/kg 成分総計0.470g/kg

Na+:74.4mg(52.68mval%), Ca++:57.1mg(46.34mval%),

Cl-:60.9mg(28.38mval%), SO4--:189.2mg(65.02mval%),

H2SiO3:31.5mg, CO2:28.1mg,

身延線・下部温泉駅より徒歩17分(1.3km)

山梨県南巨摩郡身延町下部45 地図

0556-36-0101

ホームページ

立ち寄り入浴時間10:00~14:00(最終受付13:00)

1000円(2時間)

ロッカー見当たらず、シャンプー類・ドライヤーあり

私の好み:★★★

記録を塗り替えるほど厳しい暑さが続く毎日ですが、冷たい鉱泉に入ってシャキッとしたくなり、某日山梨県の下部温泉へと出かけました。当地にはたくさんのお宿があり、日帰り入浴を受け付けている施設も多いのですが、加温循環されていない源泉に入れるお宿は限られていますから、今回はその中でも確実に源泉に入浴できる「古湯坊源泉館」へおじゃましました。

お宿は本館と別館に分かれており、日帰り入浴の場合はまず本館で料金を支払った後、浴室がある別館へと移ります。玄関前には販売品の箱詰め鉱泉がたくさん積まれていました。

本館のロビーには井伏鱒二の写真が。氏はこちらの宿に逗留して執筆したんですね。

さて料金の支払いを済ませましたので、一旦本館から出て、赤い鳥居の右隣に建つ別館の方へ向かいます。「自噴 かけ流しの源泉」が誇らしげです。

エントランスの周りには温泉に関するいろんな説明が掲示されているのですが、その中でも目を引くのが、大きな模造紙に貼り付けられた、怪我が治ってゆく経過を撮影している写真のレポートです。ちょっとグロテスクなので敢えて画像を拡大しませんが、どうやら左足の踵をパックリ切ってしまって病院で縫合手術を受けた後、担当医の指示には従わず、意図的にこちらの源泉風呂に連日浸かり続けて湯治をしていたら、すっかり癒えて手術後も傷跡も消えてしまいました、ということをお客さんが体験なさったようです。

とても摩訶不思議な効能のように見えますし、さすが古くから湯治に用いられてきたお湯はパワーが他とは違うのかもしれない、と信じたくなりますが、これって簡単に言ってしまえば、いわゆる湿潤療法(モイストヒーリング)ってやつなんだと思われ、近年この療法はようやく世間的に注目されるようになりましたが、実は湯治という形で古くから実践されてきたわけですね。

左右両サイドの壁に棚が設置されている脱衣室。入口扉には御幣がかけられていますね。浴室はさぞかし神々しい領域なのでしょう。

脱衣室など館内には入浴にあたってのローカルルール10ヶ条が記されていますので、浴室へ入る前に熟読しておきましょう。ルール多くは他の浴場でも共通することなのですが、このお風呂ならではのルールとしては、混浴のお風呂なのですが、他の混浴と異なり、ここではタオルを巻いて入浴することが求められます(水着は不可能)。またお宿では入浴方法やお湯の特徴、そして湯治の効能などをわかりやすく記した小冊子も無料配布しています。

脱衣室を出ると混浴ゾーンですから、あらかじめ脱衣室にて体にタオルを巻いておきましょう。浴室は上下2階層に分かれており、右手の上層には洗い場と小さな浴槽が、左手の下層には源泉が足元から湧出する大きな主浴槽があります。ラッキーなことにこの時は先客も後客もいらっしゃらなかったので、終始独占させていただきました。

脱衣室と同じレベルにある上層の洗い場には混合水栓が7基設置されており、うちシャワー付きは5基です。なお備え付けのボディーソープやシャンプー類はDHCの製品です。最近山梨県内では同社製のアメニティを備え付けている温泉施設をしばしば見かけますが、これってDHCによる何らかの販促戦略が存在しているのでしょうか。

長時間浸かる湯治客のために、洗い場の奥にトイレがあります。

洗い場と同じ上層にある小浴槽は4人サイズの岩風呂でして、後述する主浴槽をミニチュアにしたような感じであり、底に枕木のような材木がスノコ状に敷かれています。その浴槽にはこの建物の地下から湧出する第二源泉を加温したものが張られており、およそ42℃の丁度良い湯加減まで温めれたお湯が、しっかり掛け流されています。お湯は無色透明で特にこれといった特徴の無い浴感なのですが、でも普通のお湯では得られない優しく柔らかなフィーリングが感じられ、単なる沸かし湯とは画然とした差がありました。

小浴槽の湯口(画像左(上))からは加温されたお湯が落とされ、浴槽を満たした後、洗い場の方へ向かって溢れ出てゆきます。この湯口のほか、浴槽の左側にはコップが置かれた源泉投入口(画像右(下))もあり、そこからは25℃くらいの非加温生源泉が湯船の温度に支障がない程度にチョロチョロと注がれていました。その生源泉を飲んでみますと、ほぼ無味無臭ながらも弱い芒硝的な知覚、そしてまろやかな口当たりと喉越しが、単なる水ではない歴史ある霊泉ならではの個性を主張していました。

続いてステップを下りて主浴槽(大岩風呂)へ参りましょう。20~30人は余裕で同時に入れてしまいそうなその大きさのみならず、金属の手すりや頭上を渡るコンクリの桟橋状通路など、諸々のストラクチャがちょっとしたプールを彷彿とさせてくれます。壁には分析表や入浴心得などが大きく掲示されており、また反対側の浴室隅には神棚も祀られています。

お湯が自噴する岩盤の上に湯船を設けており、岩肌のままでは深すぎる上にゴツゴツしていますから、枕木のような板を敷いて底をフラットにするとともに、入浴に適した嵩へあげています。お湯は岩盤の全体から自噴しているらしく、底の板の隙間からは偶にポコッポコッと泡が上がってきます。毎分400リットル以上のお湯がどんどん自噴しては流れ去ってゆくので、湯船のお湯は常に新鮮な状態が保たれており、それゆえにタオルを巻いたまま入浴しても雑菌が繁殖する暇がなく、衛生面で何らの問題も発生し得ないのでしょう。

岩の湯船の全てに板が敷かれているわけではなく、神棚下の最奥部だけは岩肌が剥き出しになってちょっと深くなっており、湧出したばかりのお湯をダイレクトに触れることができるために、普段はお客さんが集中する人気スポットとなっています(この時は私以外にどなたもいらっしゃらなかったので、ひたすら独占しちゃいました)。ダイレクトに…と申しましたが、岩に直接肌を触れたところで湧出する勢いを感じることはできないものの、浴槽の他の箇所よりは若干温かいような気がします。

お湯は無色透明でほぼ無味無臭ですが、神経を研ぎ澄ませてみると、微かにタマゴのような味と匂い、そして赤錆でも含まれているのか血腥いような感じもほんの僅かに含まれているようでした。大雑把に表現すれば癖のない優しい浴感なのですが、そんな中でもツルスベとキシキシが拮抗する複雑な様相を呈しており、正直なところ浴感の表現には戸惑うところです。

自噴したばかりのお湯ですから当然ながら非加温であり、湯船は30℃に満たない温度なのですが、一般的な水風呂よりははるかに入りやすい温度であり、一度入ると、やさしく全身を包み込んでくれる優しいフィーリングと爽快感の虜になって長時間浸かり続けたくなること必至です。また長い時間浸かっていると、肌には細かい気泡がびっしりと付着します。

浴室内の掲示されている入浴マナー10箇条の「その9」に下痢の人は入浴NGと書かれていますが、大して冷たくないにせよ、長い時間浸かり続けていたらば、お腹の弱い人でしたら下腹部がギュルギュルと不穏な鳴き声を上げてしまうでしょうし、単純泉であるとはいえ下剤に用いられる芒硝が温泉成分のメインですから、確かにお腹の弱い方はたとえ下痢じゃなくてもちょっと注意したほうが良さそうです。でもこの大岩風呂の生源泉に浸かった時の優しい浴感と、そこから上がった後にしばらく続く清涼感は何とも言えない気持ち良さがあり、湯治を必要としていない健康体であっても、つい病みつきになって何度も長湯をしたくなるほど、不思議な魔力を持っているお湯でした。

源泉館神泉

単純温泉 29.6℃ pH8.0 415L/min(自然湧出) 溶存物質0.442g/kg 成分総計0.470g/kg

Na+:74.4mg(52.68mval%), Ca++:57.1mg(46.34mval%),

Cl-:60.9mg(28.38mval%), SO4--:189.2mg(65.02mval%),

H2SiO3:31.5mg, CO2:28.1mg,

身延線・下部温泉駅より徒歩17分(1.3km)

山梨県南巨摩郡身延町下部45 地図

0556-36-0101

ホームページ

立ち寄り入浴時間10:00~14:00(最終受付13:00)

1000円(2時間)

ロッカー見当たらず、シャンプー類・ドライヤーあり

私の好み:★★★