前回記事「心身鍛錬の夏登山 檜洞丸・犬越路(西丹沢) 前編」のつづきです。

【11:48~12:05 檜洞丸・頂上(標高1601m】

誰もいない檜洞丸の頂上でコンビニのおにぎりを頬張る。普段の登山ならば安いコンビニおにぎりですらこの上ない美味に感じるのだが、登りだけで心が半分折れかかっているためか、この時ばかりはあまり美味しさを感じず、ただ炭水化物とタンパク質と塩分を補給するため口にしているだけだった。

頂上から犬越路へ伸びる稜線上のルートのスタート地点には「犬越路への道は、つつじ新道に比べて危険箇所が多いので、通行に十分注意してください」とただならぬ文言が記された看板が立っていた。なるほどそこに立って前方を眺めると、すごい高度感がある。今から目の前に伸びる丹沢主稜を伝ってゆくのだ。

頂上からしばらくの区間は山体崩壊が著しいらしく、荒廃したガレガレの斜面が続いており、はじめは最近整備されたばかりの木の階段が敷設されているものの、全区間の整備には至っておらず、崩れて体を成していない階段跡の滑落しやすそうな急な下りを、慎重に下ってゆく。高所恐怖症の人には厳しいだろう。

さすが丹沢の主稜だけあって稜線上からの見晴らしは素晴らしい。そしてその上を歩いてゆく時も実に軽快。猿と何とかは高い所が好きというが、典型的な後者である私はこんな高い所を歩いていると、さっきまで凹んでいた気分が一気に高揚へと転じた。またここに至ってようやく、この日初めて他の登山者1組2名と行き違った。いかにも山屋らしい風情の方であり、醜い鈍牛なオイラとは足取りが違っていた。

画像左(上)は西丹沢・中川方面、つまりスタート地点の西丹沢自然教室や、その奥に聳える畦ヶ丸などを眺望したもの。富士山こそ拝めなかったが、その手前の籠坂峠辺りまでは見えたはず。

一方画像右(下)はその反対側に当たる、道志川流域の青根方面を望んだもの。幾重にも交差する稜線が奥の津久井方面へ行くに従って徐々に低くなっている。

画像左(上)のように稜線上の階段は崩壊している箇所が多く、かなり滑りやすくて気が抜けない。滑落しないように半歩ずつ慎重に下るわけだが、この先もこんな道が続くのかと思うとウンザリする。15:40までにはバス停に戻りたいし、こんな危なっかしい道は精神的に疲れちゃうから、やっぱり登ってきたツツジ新道を引き返そうか、なんて弱音を吐いてこの道を選んだことに後悔しはじめたものの、後ろを振り返ってみたら、もう登り返したくないほどたっぷり下ってきてしまったので、引き返すのは諦めてそのままこの険しい道を進むことにした。途中で、画像右(下)のように鎖で大きな岩を回りこむ箇所があるが、それほど大したことはなく、むしろアトラクションを楽しむ感じで良いアクセントになった。

【12:30 熊笹の峰 (標高1523m)】

笹の茂る道を登ると、やがてシロヨメナの白い花が一面を追い尽くしている小さなピークを越える。特にピーク名を記した標柱は無かったが、たぶんここが熊笹の峰なんだろうと思われる。

【12:35 神の川分岐】

熊笹の峰のピークを下ると神の川へ下る分岐と2つのベンチが現れた。休憩したい心境であったが、15:40というタイムリミットがあるので、ここでは休まずに先を急ぐ。

【12:40頃 大笄(おおこうげ)(標高1510m)】

神の川分岐を過ぎてすぐに登り坂となり、やがて再びピークを迎える。ここにも標柱は無かったが、今思えばあそこが大笄だったのだろう。雑草と大して変わらないシロヨメナが群生をなしていたり、笹藪がひどかったりと、お世辞にも清々しいとは言えない山歩きである。路傍に茂るアザミの葉っぱが腿にチクチク刺さって痛い。鬱陶しい。草刈鎌でバッサバサと刈ってしまいたい。

たまに右側の視界が開けると、道志川・青根方面、そしてかなたには津久井の三ケ木方面に広がる市街地が眺望できた。

大笄から小笄までの区間はとても急峻であり、鎖場やハシゴ、そして両側がガレているヤセ尾根が連続する。とはいえ北アルプスの難所に比べたら屁みたいなものであり、実際に鎖場やハシゴ場は大騒ぎするほどでもなかったのであるが(尤も初心者には勧められないけど)、オイラはガレ場の下りが大の苦手であり、毒蝮三太夫風に表現すれば、腰痛をこじらせたくたばり損ないのクソババアのような、人様にはお見せできない情けないへっぴり腰で、いい年こいたオッサンがオッカナビックリ半ベソをかきながら、一刻もその場を離れたい一心で何とか少しずつ前進していった。

でもヤセ尾根の途中から眺める展望は大したもんだ。滑りやすい急坂でもカメラを構えている余裕があるんだし、そんな坂を下っている場面でも「くたばり損ないのクソババア」という表現が思い浮かんだ次の瞬間には、屁っぴり腰のまま、独り言で浦辺粂子や小森和子(いずれも故人だが)のモノマネをしていたんだから、オイラもまだまだ大丈夫なのかもしれない。

階段の下りは楽ちんだけれど、その先に伸びるヤセ尾根の滑りやすい急坂は、恐怖感が伴うから精神的に凹む。そして変に踏ん張って無駄なところに力が入るから、足の筋肉もおかしくなっちゃう。疲労が一気に蓄積される。こういうところで己の技術の未熟さを痛感する。浮石もあってコケやすいから油断できない。

かなりの高度差がある鎖場も連続する。正直なところ、この日のように岩が乾いていれば、鎖に頼らずとも上下できると思う。実際に一部区間で私は鎖を使わずに下ったが、たしかに鎖を握って上半身を活用した方が楽なことには間違いない。でも技術的あるいは肉体的な苦楽とは別に、画像左(上)の鎖場を下っているときには、2匹のスズメバチに囲まれて恐怖のあまり失禁しそうになり、慌てて登りかえして奴らがその場を離れるのを待ったのだが、それによって体力を余計に浪費してしまった。

急な下りが一段落すると、今度は背丈以上に繁った笹薮をかき分ける。幅員が狭く、行き違いはできそうにない。夏は登山者が激減するのか、藪は伸び放題状態であった。実はこの笹薮にはちょっとしたトラップが仕掛けられている。というのも、道の両側に繁る笹藪は切り立った斜面に生えており、たとえば右側の藪が道を覆いかぶさっているから左側の藪へちょっと避けようとすると、その時点で道を踏み外して滑ってしまうのである。

【13:45 犬越路トンネル分岐】

この分岐のちょっと手前の下方に犬越路トンネルが貫かれているらしい。犬越路トンネルはその前後の林道で落石が多いために通行禁止となっているが、一部のサイクリストはこのトンネルを越えることに喜びを感じるらしく、トンネル名でググるとサイクリスト達の戦績がずらずらと列挙される。

この分岐の先ではススキのような草が背丈ほど高く伸びて道を消さんばかりに繁っており、両手で藪漕ぎしながら先へ進むのだが、その藪漕ぎの際に、藪の葉で腕を軽く切ってしまった。しかも足元ではアザミの葉がチクチク刺激する。精神的ダメージ大。

【13:55~14:00 犬越路(標高1060m)】

心身ともに疲労困憊し、這々の体で犬越路までたどり着く。目の前には立派な避難小屋が建っているが、普段なら用がなくても見学したくなる旺盛な好奇心を持ちあわせている私も、この時ばかりはそんな気が起きなかった。檜洞丸からここまでの3.7kmで1時間50分を要してる。つまり時速2km。さすがに登り一辺倒だったツツジ新道の後半よりペースが回復している。標準タイムは2時間ちょうどらしいのだが、私にしては遅い。こんなに疲れるとは思わなかった。

ここは登山道の十字路となっており、交差点には道標が立っているのだが、それによれば、ここから用木沢出合まで2.5kmとある。用木沢出合から西丹沢自然教室までは、舗装された林道を歩いて25分だから、バスの時間から逆算すると用木沢出合には15:15までには着いておきたい。となるとここからの2.5kmを1時間15分で下りきる必要があるわけで、時速2kmペースを維持すればぴったり間に合うわけだが、バテバテになった今のオイラにそんな体力があるのかどうか…。しかし諦めてはならない。できればゆっくり休んで体力を回復させておきたかったが、ここでの休憩を5分間に留め、自らに鞭を打って先を急ぐことにした。

犬越路を出ると、いきなり熊笹の深い藪をかきわける。そして藪を抜けると、今度はガレている涸れ沢を急降下する。ここなら多少大胆にコケても滑落を心配する必要はないが、でも滑りやすくて非常に疲れる。

この下りはえらく道が荒れている上、あちこちで倒木が道を塞いでいた。また階段はすっかり崩壊して無残な姿を晒しており、滑りやすいガレの急斜面を踏ん張っていると、体力の消耗が激しい。

犬越路から30分下ったところに立っていた道標を見ると、そこには「犬越路0.4km」と記されていた。30分間で僅か0.4kmしか下っていないことに落胆する。赤ちゃんのハイハイ歩きよりも遅い時速0.8kmである。時速2kmで歩いてこそ計画の時間に間に合うのに、これではとても無理だ。

石がゴロゴロしている涸れ沢を渡って対岸へ。

道はやがて杉林の中に入り、勾配は徐々に緩やかになっていった。このあたりで急降下は終了するのだが、それに気づいたのは後の話。ここを歩いている時には、まだ急降下が続くのだろうと考えていたため、ペースが回復しなかった私は15:40のバスに乗ることを諦めて、路傍の岩に腰を掛けて体力の回復に努めた。休憩後に再び歩き出すと、やがて鋼鉄製の橋が現れ、左側にせせらぎが平行しはじめる。

【14:50 沢沿いのベンチ】

道は沢に沿った平坦な区間となり、やがてベンチが現れた。犬越路から用木沢出合まで、ベンチが設けられているちゃんとした休憩所はここだけだったように記憶している。地図でこの先の等高線を確認したらば、用木沢出合まで大した勾配は無さそうだ。先程の休憩が功を奏したか、沢沿いを歩くようになってからは歩調がかなり戻ってきた。

ベンチの先で一旦沢に出て礫がゴロゴロしている川原を歩き、砂防ダムの右上から再び登山道へ戻る。

河原で後ろを振り返ると、さっきまでいた山があんな遠くに聳えている。もうそんなに下ってきたのか。

【14:57 渡渉】

砂防ダムを越えてからちょっと進んだところで、比較的大きな沢を渡渉する。水量はそんなに多くなかったので、石の上を飛んで楽々クリア。

沢にはダムが連続している。水がとっても清らかだ。

犬越路からの急な下りは道がかなり荒れていたが、この沢の崖に架けられている桟橋はかなり立派なもので、橋桁には工事現場用のアルミ足場を転用しているものの、橋脚など支持躯体はかなり頑丈に造られている。歩きやすいので、いつのまにやら下界を歩くスピードと同等のペースにまで回復していた。

【15:05 用木沢出合まで0.4km地点】

やがて木の橋で沢を渡る場所に至った。そこに立てられている道標と自分の腕時計を同時に見てビックリ。なんと用木沢出合まで0.4kmと記されているではないか! 時計の針は15:05を指している。上述のように15:15までに用木沢出合へたどり着ければ15:40発のバスに間に合うはずだから、あと0.4kmを10分で行けば良いじゃん! 下りが緩くなってからの私は、相当ペースが上がっていたようで、その甲斐あって遅れがしっかり回復できたわけだ。俄然希望が湧いてきたぞ。今までの疲れはどこへやら、ちょっと早足になって、先を急いだ。

沢に沿ってトレイルを進む。左岸を歩いたり、右岸に移ったり…。

渡渉箇所には橋が架けられていた。増水すればすぐに流されちゃうような橋だが、その都度橋を架けてくれているのだろう。関係各位のご尽力には頭が下がる。

立派な鋼製のアーチ橋を渡ると…

【15:13 用木沢出合】

舗装された林道に戻ってきたぞ。ここまで来ればもうゴールをしたのと同然だ。事前の情報ではこの用木沢出合の手前でハチが地面に営巣しており、登山者が刺される被害が続発しているとのことで、地震雷火事オヤジと同じ位にハチに対して恐怖感を抱く私は非常に警戒していたのだが、幸いにしてハチに襲われることもなく、無事に下山することができた。

ホッと安心し、舗装された林道を西丹沢自然教室に向かって歩く。

途中で、朝に登ったツツジ新道入口を通過。

【15:33 西丹沢自然教室 (標高540m)】

無事スタート地点に戻ってきた。何だかんだでほぼ標準タイム通りであった。私の帰還を確認した自然教室のスタッフさんは、わざわざ建物から屋外に出てきて私に声をかけ、登山届に下山時刻を記入してくれた。自販機でキリリと冷えた炭酸飲料を買い、バスの発車時間までに一気飲みする。計画通りに山行を遂行することができた達成感が、単なる炭酸飲料を格別の味に変えた。

結局この日は登山者が相当少なかったのだろう、15:40発のバスに乗り込んだ客は私一人だった。

【15:53~17:18 中川温泉 ぶなの湯】

バスは15:53に中川バス停に停車した。当初の計画では、中川温泉の中でもお湯のクオリティが高いと評判の某旅館で入浴するつもりであったが、実際に訪ってみると「日帰り入浴はもうおしまいです」とけんもほろろに断られてしまったため、次善の策として公営の日帰り入浴施設「ぶなの湯」を利用することにした。こちらのお風呂は2度目の利用。お湯は加温循環消毒されており、高アルカリらしいお湯の特徴はすっかり失われて、単なる無色透明無味無臭のつまらないお湯と化してしまっているが、使い勝手は良好で露天風呂もあるから、登山後の汗を流すために利用するにはもってこいの施設であろう。この日はもうすぐ終わってしまう夏休みを楽しんでいたキャンプ帰りの親子連れで、非常に賑わっていた。

汗を流し、ゆったり寛ぎ、すっかり着替えも済ませ、頭のてっぺんから足の爪先まですっきりさっぱりしたところで退館し、中川バス停17:18発の新松田駅行きバスに乗り込んだ。

【18:10頃 松田駅】

山北からの国道246はちょっと混んでいたが、路線バスは交通量が少ない旧道を走るため、渋滞にほとんど巻き込まれること無く、ほぼ時刻表通りに走行。本来ならば終点の新松田駅まで行って、そこら小田急に乗れば良いのだが、その手前のJR御殿場線・松田駅でバスを下車すれば、待ち時間10分未満という好タイミングで18:23発の「特急あさぎり6号」新宿行に乗車でき、小田急の急行の混雑とは無縁で快適な帰路に就くことが出来る。

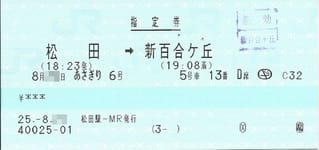

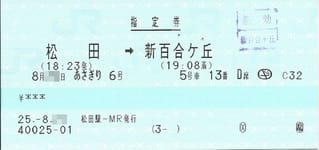

拙ブログでは以前にも松田駅で発行される「特急あさぎり」の硬券について取り上げたことがあった。その後「あさぎり」は運転区間が短縮されて小田急MSEの片乗り入れというスタイルへ先祖帰りしたわけだが、この駅の硬券はその後も生き残り、この時も窓口で特急券を買い求めたら、しっかりと硬券が発行された。しかし、今年の春に指定席の確保に関する運用が変更されたらしい。というのも、従来「あさぎり」の座席は小田急側のシステムで全てを管理しており、JR東海のマルスと小田急側の座席管理システムがオンラインで繋がっていて、JR東海の駅ではマルスから小田急の管理システムへアクセスして席を確保していたのだが、今春からはその接続が廃止され、その代わり「あさぎり」に少数のマルス枠が出来たらしいのである。これによりマルス単独で「あさぎり」の指定席を確保することができるようになったのだが、その数は少ないため、極論を言えば、マルス枠が満席になっても、大多数を占める小田急管轄枠がガラガラという事態も起こりうるわけだ。松田駅ではマルス枠で発券されるのだが、幸いにしてこの日は余裕で席が確保できたため、そんな心配は杞憂に終わった。さらに言えば、松田を発車してしまえば、その先の小田急の停車駅でマルス枠が埋まる可能性はかなり低いので、今回は空いていた隣の座席も使わせてもらった。

指定席発券の運用変更後はマルスから120mmの指ノミ券が発行されるが、料金券や乗車券については従来通り硬券で発行される。夕刻だというのに硬券の裏には赤い線が引かれていた。つまりこの日初めて発券されたという意味だ。松田から乗車するお客さんは意外と多かったが、そのほとんどは新宿まで乗りきってしまうのだろうから、私のように新百合ヶ丘で下車する客は少数派なのだろう。

【18:23 松田駅・「あさぎり6号」乗車】

夕暮れの松田駅1番線にMSEが定刻通り入線。平日だからか、乗車率は50%に届くかどうかといったところ。「あさぎり」は小田急線内に入らないと混雑しない。車販は無い。自販機のお茶を飲みながら、車窓に映る黒い表丹沢の稜線を眺めて帰路に就いた。

今回登った檜洞丸や犬越路を周回するルートは、季節によって求められる体力度がかなり異なってくるらしく、春や秋に登った登山者のレポートを読むと、みなさん楽しんで爽快な山行を実践していらっしゃるが、真夏に登った人の多くはかなり苦労しているようである。真夏日に登った私は当然後者に属するわけで、トレーニングとして登っているのだから辛くても十分目的は達せられているのだ。首都圏の山だからと言って侮る勿れ、今回のコースは西丹沢の山の懐深さをたっぷり実感させてくれ、実に登り甲斐のある山であった。本文中ではマイナス思考や弱音・愚痴が多くなってしまったが、これは登山素人である私のペース配分に問題があったこと、トレーニングだからと意気がって無駄な死重を背負ってしまったこと、15:40までに下山するという時間的な制約があったこと、などがそうした状況をもたらしてしまったわけであり、マイペースでゆっくりと登れば、暑い日でもそんなに苦労することは無いかもしれない。寧ろ人が少ない夏の丹沢ならではの味わいを堪能できるであろう。次回同じルートを辿る時には、ツツジの最盛期におとずれてみたい。

【11:48~12:05 檜洞丸・頂上(標高1601m】

誰もいない檜洞丸の頂上でコンビニのおにぎりを頬張る。普段の登山ならば安いコンビニおにぎりですらこの上ない美味に感じるのだが、登りだけで心が半分折れかかっているためか、この時ばかりはあまり美味しさを感じず、ただ炭水化物とタンパク質と塩分を補給するため口にしているだけだった。

頂上から犬越路へ伸びる稜線上のルートのスタート地点には「犬越路への道は、つつじ新道に比べて危険箇所が多いので、通行に十分注意してください」とただならぬ文言が記された看板が立っていた。なるほどそこに立って前方を眺めると、すごい高度感がある。今から目の前に伸びる丹沢主稜を伝ってゆくのだ。

頂上からしばらくの区間は山体崩壊が著しいらしく、荒廃したガレガレの斜面が続いており、はじめは最近整備されたばかりの木の階段が敷設されているものの、全区間の整備には至っておらず、崩れて体を成していない階段跡の滑落しやすそうな急な下りを、慎重に下ってゆく。高所恐怖症の人には厳しいだろう。

さすが丹沢の主稜だけあって稜線上からの見晴らしは素晴らしい。そしてその上を歩いてゆく時も実に軽快。猿と何とかは高い所が好きというが、典型的な後者である私はこんな高い所を歩いていると、さっきまで凹んでいた気分が一気に高揚へと転じた。またここに至ってようやく、この日初めて他の登山者1組2名と行き違った。いかにも山屋らしい風情の方であり、醜い鈍牛なオイラとは足取りが違っていた。

画像左(上)は西丹沢・中川方面、つまりスタート地点の西丹沢自然教室や、その奥に聳える畦ヶ丸などを眺望したもの。富士山こそ拝めなかったが、その手前の籠坂峠辺りまでは見えたはず。

一方画像右(下)はその反対側に当たる、道志川流域の青根方面を望んだもの。幾重にも交差する稜線が奥の津久井方面へ行くに従って徐々に低くなっている。

画像左(上)のように稜線上の階段は崩壊している箇所が多く、かなり滑りやすくて気が抜けない。滑落しないように半歩ずつ慎重に下るわけだが、この先もこんな道が続くのかと思うとウンザリする。15:40までにはバス停に戻りたいし、こんな危なっかしい道は精神的に疲れちゃうから、やっぱり登ってきたツツジ新道を引き返そうか、なんて弱音を吐いてこの道を選んだことに後悔しはじめたものの、後ろを振り返ってみたら、もう登り返したくないほどたっぷり下ってきてしまったので、引き返すのは諦めてそのままこの険しい道を進むことにした。途中で、画像右(下)のように鎖で大きな岩を回りこむ箇所があるが、それほど大したことはなく、むしろアトラクションを楽しむ感じで良いアクセントになった。

【12:30 熊笹の峰 (標高1523m)】

笹の茂る道を登ると、やがてシロヨメナの白い花が一面を追い尽くしている小さなピークを越える。特にピーク名を記した標柱は無かったが、たぶんここが熊笹の峰なんだろうと思われる。

【12:35 神の川分岐】

熊笹の峰のピークを下ると神の川へ下る分岐と2つのベンチが現れた。休憩したい心境であったが、15:40というタイムリミットがあるので、ここでは休まずに先を急ぐ。

【12:40頃 大笄(おおこうげ)(標高1510m)】

神の川分岐を過ぎてすぐに登り坂となり、やがて再びピークを迎える。ここにも標柱は無かったが、今思えばあそこが大笄だったのだろう。雑草と大して変わらないシロヨメナが群生をなしていたり、笹藪がひどかったりと、お世辞にも清々しいとは言えない山歩きである。路傍に茂るアザミの葉っぱが腿にチクチク刺さって痛い。鬱陶しい。草刈鎌でバッサバサと刈ってしまいたい。

たまに右側の視界が開けると、道志川・青根方面、そしてかなたには津久井の三ケ木方面に広がる市街地が眺望できた。

大笄から小笄までの区間はとても急峻であり、鎖場やハシゴ、そして両側がガレているヤセ尾根が連続する。とはいえ北アルプスの難所に比べたら屁みたいなものであり、実際に鎖場やハシゴ場は大騒ぎするほどでもなかったのであるが(尤も初心者には勧められないけど)、オイラはガレ場の下りが大の苦手であり、毒蝮三太夫風に表現すれば、腰痛をこじらせたくたばり損ないのクソババアのような、人様にはお見せできない情けないへっぴり腰で、いい年こいたオッサンがオッカナビックリ半ベソをかきながら、一刻もその場を離れたい一心で何とか少しずつ前進していった。

でもヤセ尾根の途中から眺める展望は大したもんだ。滑りやすい急坂でもカメラを構えている余裕があるんだし、そんな坂を下っている場面でも「くたばり損ないのクソババア」という表現が思い浮かんだ次の瞬間には、屁っぴり腰のまま、独り言で浦辺粂子や小森和子(いずれも故人だが)のモノマネをしていたんだから、オイラもまだまだ大丈夫なのかもしれない。

階段の下りは楽ちんだけれど、その先に伸びるヤセ尾根の滑りやすい急坂は、恐怖感が伴うから精神的に凹む。そして変に踏ん張って無駄なところに力が入るから、足の筋肉もおかしくなっちゃう。疲労が一気に蓄積される。こういうところで己の技術の未熟さを痛感する。浮石もあってコケやすいから油断できない。

かなりの高度差がある鎖場も連続する。正直なところ、この日のように岩が乾いていれば、鎖に頼らずとも上下できると思う。実際に一部区間で私は鎖を使わずに下ったが、たしかに鎖を握って上半身を活用した方が楽なことには間違いない。でも技術的あるいは肉体的な苦楽とは別に、画像左(上)の鎖場を下っているときには、2匹のスズメバチに囲まれて恐怖のあまり失禁しそうになり、慌てて登りかえして奴らがその場を離れるのを待ったのだが、それによって体力を余計に浪費してしまった。

急な下りが一段落すると、今度は背丈以上に繁った笹薮をかき分ける。幅員が狭く、行き違いはできそうにない。夏は登山者が激減するのか、藪は伸び放題状態であった。実はこの笹薮にはちょっとしたトラップが仕掛けられている。というのも、道の両側に繁る笹藪は切り立った斜面に生えており、たとえば右側の藪が道を覆いかぶさっているから左側の藪へちょっと避けようとすると、その時点で道を踏み外して滑ってしまうのである。

【13:45 犬越路トンネル分岐】

この分岐のちょっと手前の下方に犬越路トンネルが貫かれているらしい。犬越路トンネルはその前後の林道で落石が多いために通行禁止となっているが、一部のサイクリストはこのトンネルを越えることに喜びを感じるらしく、トンネル名でググるとサイクリスト達の戦績がずらずらと列挙される。

この分岐の先ではススキのような草が背丈ほど高く伸びて道を消さんばかりに繁っており、両手で藪漕ぎしながら先へ進むのだが、その藪漕ぎの際に、藪の葉で腕を軽く切ってしまった。しかも足元ではアザミの葉がチクチク刺激する。精神的ダメージ大。

【13:55~14:00 犬越路(標高1060m)】

心身ともに疲労困憊し、這々の体で犬越路までたどり着く。目の前には立派な避難小屋が建っているが、普段なら用がなくても見学したくなる旺盛な好奇心を持ちあわせている私も、この時ばかりはそんな気が起きなかった。檜洞丸からここまでの3.7kmで1時間50分を要してる。つまり時速2km。さすがに登り一辺倒だったツツジ新道の後半よりペースが回復している。標準タイムは2時間ちょうどらしいのだが、私にしては遅い。こんなに疲れるとは思わなかった。

ここは登山道の十字路となっており、交差点には道標が立っているのだが、それによれば、ここから用木沢出合まで2.5kmとある。用木沢出合から西丹沢自然教室までは、舗装された林道を歩いて25分だから、バスの時間から逆算すると用木沢出合には15:15までには着いておきたい。となるとここからの2.5kmを1時間15分で下りきる必要があるわけで、時速2kmペースを維持すればぴったり間に合うわけだが、バテバテになった今のオイラにそんな体力があるのかどうか…。しかし諦めてはならない。できればゆっくり休んで体力を回復させておきたかったが、ここでの休憩を5分間に留め、自らに鞭を打って先を急ぐことにした。

犬越路を出ると、いきなり熊笹の深い藪をかきわける。そして藪を抜けると、今度はガレている涸れ沢を急降下する。ここなら多少大胆にコケても滑落を心配する必要はないが、でも滑りやすくて非常に疲れる。

この下りはえらく道が荒れている上、あちこちで倒木が道を塞いでいた。また階段はすっかり崩壊して無残な姿を晒しており、滑りやすいガレの急斜面を踏ん張っていると、体力の消耗が激しい。

犬越路から30分下ったところに立っていた道標を見ると、そこには「犬越路0.4km」と記されていた。30分間で僅か0.4kmしか下っていないことに落胆する。赤ちゃんのハイハイ歩きよりも遅い時速0.8kmである。時速2kmで歩いてこそ計画の時間に間に合うのに、これではとても無理だ。

石がゴロゴロしている涸れ沢を渡って対岸へ。

道はやがて杉林の中に入り、勾配は徐々に緩やかになっていった。このあたりで急降下は終了するのだが、それに気づいたのは後の話。ここを歩いている時には、まだ急降下が続くのだろうと考えていたため、ペースが回復しなかった私は15:40のバスに乗ることを諦めて、路傍の岩に腰を掛けて体力の回復に努めた。休憩後に再び歩き出すと、やがて鋼鉄製の橋が現れ、左側にせせらぎが平行しはじめる。

【14:50 沢沿いのベンチ】

道は沢に沿った平坦な区間となり、やがてベンチが現れた。犬越路から用木沢出合まで、ベンチが設けられているちゃんとした休憩所はここだけだったように記憶している。地図でこの先の等高線を確認したらば、用木沢出合まで大した勾配は無さそうだ。先程の休憩が功を奏したか、沢沿いを歩くようになってからは歩調がかなり戻ってきた。

ベンチの先で一旦沢に出て礫がゴロゴロしている川原を歩き、砂防ダムの右上から再び登山道へ戻る。

河原で後ろを振り返ると、さっきまでいた山があんな遠くに聳えている。もうそんなに下ってきたのか。

【14:57 渡渉】

砂防ダムを越えてからちょっと進んだところで、比較的大きな沢を渡渉する。水量はそんなに多くなかったので、石の上を飛んで楽々クリア。

沢にはダムが連続している。水がとっても清らかだ。

犬越路からの急な下りは道がかなり荒れていたが、この沢の崖に架けられている桟橋はかなり立派なもので、橋桁には工事現場用のアルミ足場を転用しているものの、橋脚など支持躯体はかなり頑丈に造られている。歩きやすいので、いつのまにやら下界を歩くスピードと同等のペースにまで回復していた。

【15:05 用木沢出合まで0.4km地点】

やがて木の橋で沢を渡る場所に至った。そこに立てられている道標と自分の腕時計を同時に見てビックリ。なんと用木沢出合まで0.4kmと記されているではないか! 時計の針は15:05を指している。上述のように15:15までに用木沢出合へたどり着ければ15:40発のバスに間に合うはずだから、あと0.4kmを10分で行けば良いじゃん! 下りが緩くなってからの私は、相当ペースが上がっていたようで、その甲斐あって遅れがしっかり回復できたわけだ。俄然希望が湧いてきたぞ。今までの疲れはどこへやら、ちょっと早足になって、先を急いだ。

沢に沿ってトレイルを進む。左岸を歩いたり、右岸に移ったり…。

渡渉箇所には橋が架けられていた。増水すればすぐに流されちゃうような橋だが、その都度橋を架けてくれているのだろう。関係各位のご尽力には頭が下がる。

立派な鋼製のアーチ橋を渡ると…

【15:13 用木沢出合】

舗装された林道に戻ってきたぞ。ここまで来ればもうゴールをしたのと同然だ。事前の情報ではこの用木沢出合の手前でハチが地面に営巣しており、登山者が刺される被害が続発しているとのことで、地震雷火事オヤジと同じ位にハチに対して恐怖感を抱く私は非常に警戒していたのだが、幸いにしてハチに襲われることもなく、無事に下山することができた。

ホッと安心し、舗装された林道を西丹沢自然教室に向かって歩く。

途中で、朝に登ったツツジ新道入口を通過。

【15:33 西丹沢自然教室 (標高540m)】

無事スタート地点に戻ってきた。何だかんだでほぼ標準タイム通りであった。私の帰還を確認した自然教室のスタッフさんは、わざわざ建物から屋外に出てきて私に声をかけ、登山届に下山時刻を記入してくれた。自販機でキリリと冷えた炭酸飲料を買い、バスの発車時間までに一気飲みする。計画通りに山行を遂行することができた達成感が、単なる炭酸飲料を格別の味に変えた。

結局この日は登山者が相当少なかったのだろう、15:40発のバスに乗り込んだ客は私一人だった。

【15:53~17:18 中川温泉 ぶなの湯】

バスは15:53に中川バス停に停車した。当初の計画では、中川温泉の中でもお湯のクオリティが高いと評判の某旅館で入浴するつもりであったが、実際に訪ってみると「日帰り入浴はもうおしまいです」とけんもほろろに断られてしまったため、次善の策として公営の日帰り入浴施設「ぶなの湯」を利用することにした。こちらのお風呂は2度目の利用。お湯は加温循環消毒されており、高アルカリらしいお湯の特徴はすっかり失われて、単なる無色透明無味無臭のつまらないお湯と化してしまっているが、使い勝手は良好で露天風呂もあるから、登山後の汗を流すために利用するにはもってこいの施設であろう。この日はもうすぐ終わってしまう夏休みを楽しんでいたキャンプ帰りの親子連れで、非常に賑わっていた。

汗を流し、ゆったり寛ぎ、すっかり着替えも済ませ、頭のてっぺんから足の爪先まですっきりさっぱりしたところで退館し、中川バス停17:18発の新松田駅行きバスに乗り込んだ。

【18:10頃 松田駅】

山北からの国道246はちょっと混んでいたが、路線バスは交通量が少ない旧道を走るため、渋滞にほとんど巻き込まれること無く、ほぼ時刻表通りに走行。本来ならば終点の新松田駅まで行って、そこら小田急に乗れば良いのだが、その手前のJR御殿場線・松田駅でバスを下車すれば、待ち時間10分未満という好タイミングで18:23発の「特急あさぎり6号」新宿行に乗車でき、小田急の急行の混雑とは無縁で快適な帰路に就くことが出来る。

拙ブログでは以前にも松田駅で発行される「特急あさぎり」の硬券について取り上げたことがあった。その後「あさぎり」は運転区間が短縮されて小田急MSEの片乗り入れというスタイルへ先祖帰りしたわけだが、この駅の硬券はその後も生き残り、この時も窓口で特急券を買い求めたら、しっかりと硬券が発行された。しかし、今年の春に指定席の確保に関する運用が変更されたらしい。というのも、従来「あさぎり」の座席は小田急側のシステムで全てを管理しており、JR東海のマルスと小田急側の座席管理システムがオンラインで繋がっていて、JR東海の駅ではマルスから小田急の管理システムへアクセスして席を確保していたのだが、今春からはその接続が廃止され、その代わり「あさぎり」に少数のマルス枠が出来たらしいのである。これによりマルス単独で「あさぎり」の指定席を確保することができるようになったのだが、その数は少ないため、極論を言えば、マルス枠が満席になっても、大多数を占める小田急管轄枠がガラガラという事態も起こりうるわけだ。松田駅ではマルス枠で発券されるのだが、幸いにしてこの日は余裕で席が確保できたため、そんな心配は杞憂に終わった。さらに言えば、松田を発車してしまえば、その先の小田急の停車駅でマルス枠が埋まる可能性はかなり低いので、今回は空いていた隣の座席も使わせてもらった。

指定席発券の運用変更後はマルスから120mmの指ノミ券が発行されるが、料金券や乗車券については従来通り硬券で発行される。夕刻だというのに硬券の裏には赤い線が引かれていた。つまりこの日初めて発券されたという意味だ。松田から乗車するお客さんは意外と多かったが、そのほとんどは新宿まで乗りきってしまうのだろうから、私のように新百合ヶ丘で下車する客は少数派なのだろう。

【18:23 松田駅・「あさぎり6号」乗車】

夕暮れの松田駅1番線にMSEが定刻通り入線。平日だからか、乗車率は50%に届くかどうかといったところ。「あさぎり」は小田急線内に入らないと混雑しない。車販は無い。自販機のお茶を飲みながら、車窓に映る黒い表丹沢の稜線を眺めて帰路に就いた。

今回登った檜洞丸や犬越路を周回するルートは、季節によって求められる体力度がかなり異なってくるらしく、春や秋に登った登山者のレポートを読むと、みなさん楽しんで爽快な山行を実践していらっしゃるが、真夏に登った人の多くはかなり苦労しているようである。真夏日に登った私は当然後者に属するわけで、トレーニングとして登っているのだから辛くても十分目的は達せられているのだ。首都圏の山だからと言って侮る勿れ、今回のコースは西丹沢の山の懐深さをたっぷり実感させてくれ、実に登り甲斐のある山であった。本文中ではマイナス思考や弱音・愚痴が多くなってしまったが、これは登山素人である私のペース配分に問題があったこと、トレーニングだからと意気がって無駄な死重を背負ってしまったこと、15:40までに下山するという時間的な制約があったこと、などがそうした状況をもたらしてしまったわけであり、マイペースでゆっくりと登れば、暑い日でもそんなに苦労することは無いかもしれない。寧ろ人が少ない夏の丹沢ならではの味わいを堪能できるであろう。次回同じルートを辿る時には、ツツジの最盛期におとずれてみたい。