昨日(10月26日)は、「原子力の日」だったのです。 もはや風化?した感じが・・。

1956年10月26日に、国際原子力機構に参加した、そして1963年の同日に茨城県東海村に

設置された動力試験炉(日本原子力研究所)が日本で初めて原子力発電に成功した・・その

日を記念して、翌年(1964年:昭和39年)7月の閣議で、原子力の日が制定されました。

原爆で壊滅的な被害を被ったこの国で、原子力を扱う(利用する)ことに対して、何より

国民に対してどのように理解を求めるか、そして事業として推進できるかの議論を経て、

原子力の平和利用が叫ばれて、クリーンなエネルギー確保、そして安心・安全を広く国民に

浸透させる方策が必要であったのでしょう。 原子力の日の制定によって、特にこの日を

中心に、原子力に関係する機関や企業等で記念行事が行われていたのでした。

ネットなどを検索していますと、1978年の科学技術庁のポスターが目立っていました。

科技庁のポスター

なぜ女性の姿なのか、よく理解できませんが、新しいエネルギーを訴えているのでしょう。

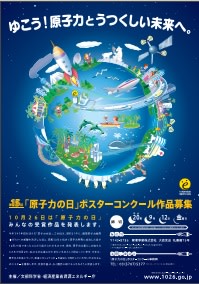

毎年、このようなイベントが行われていたと思いますが、2008年締め切りの第15回ポスター

コンクール募集(文科省、経産省主催)を見ると、その後の大惨事を経た今、なんとも

白々しい、むなしい思いが胸をよぎります。

文科省募集(原子力の日ポスターコンクール)

そもそも、1955年には原子力基本法が成立し、翌年には原子力委員会が設立しました。

初代委員長は読売新聞社主だった故正力松太郎氏で、委員の中には、あの湯川秀樹博士の

名前もあった(その後辞任)とか、当時「原子力」は「科学技術の象徴」であり、「未来の

エネルギー」の象徴だったのですね。 原子力で動く21世紀のロボット「鉄腕アトム」が

人気者だった時代なんですね。

そして、あの忌まわしい3.11。2011年3月11日の東日本大震災が発生したのです。

福島第一原子力発電所は、炉心溶融(メルトダウン)など一連の放射性物質の放出をとも

なった最悪のレベル7(深刻な事故)に分類される原子力事故が発生したのです。この震災

で停止した原発は11基だったそうです。定期検査で停止中が21基あり、稼働中が22基でし

たが、その後、一時期定期検査に入るなどして稼働中原発 0となりました。

福島第1原子力発電所事故では、多くの方が避難を余儀なくされ、今なお10万人に及ぶ

方々が避難されているそうです。放射能で汚染された地域は、すぐには回復されず、何十年

もかかるといわれています。 あの、ウクライナ北部のチェルノブイリで発生した原発事故

(1986年)から30年経った今なお 当時5万人が生活していた街は強制避難で廃墟のままとな

り、無人の土地となった現地一帯は、野生動物の宝庫と化しているという。

原発の安全神話は、木っ端みじんに打ち砕かれてもなお、原発稼働に向けた取り組みが

行われています。いつまでも火力発電に頼ることもできず、一方では、温室効果ガス低減が

必須でもあり、何よりも、原発そのものを中止することができない事情があるようでもある

のです。しかし、この問題は、たとえ、すべての原発を即座に停止したとしても、使用済み

核燃料の保管処理の問題がある以上、大きな災害が発生すれば同様な問題が生じることと

なるのでしょう。

福島原発の廃炉処理について、その費用は当該社負担の方向とされていますが、それには、

40年とおよそ10兆円の費用が掛かると、気の遠くなるような試算がなされています。

3.11を受けて、翌年、2012年に、環境省外局として独立させた、原子力規制委員会が発足

し、より安心・安全の観点から原発を監視するようになりましたが、これまで事故を繰り

返してきた、もんじゅ(高速増殖炉)に対して、これを運転する日本原子力開発機構の組織

能力が不適当とし、これに代わる運営主体を明示するよう文科省に提案しました。 これを

受けて、現在廃炉を含めた検討が進められています。仮に、運転再開するとした場合、修復

に16年もかかり、費用は数千億円と試算されているという。

また、福井県にある運転開始から40年を超えた高浜原子力発電所の運転延長に向けた

審査の対応にあたっていた、40代の男性社員が4月20日、出張先の東京のホテルの部屋で

自殺しているのが発見されましたが、ちょうどその日に安全審査が合格したそうです。

原子力規制委員会が行う安全審査対応による長時間労働による過労が原因だと認定されて

います。 これまで、原発の寿命は原則40年と定められていました。

原発は、エネルギーのベースロードなどと言って、その基本であるとの認識を推進して

いますが、いずれの時期にか、これらの問題は収拾がつかないほどになり、日本だけでは

なく地球規模で大きな問題となる・・徐々にその方向に向かっていることが理解できた

としても、さしあたり わが身の近辺に大惨事は起こらないとの勝手な解釈のもと、平穏で

安全な環境を前提として、日々私たちは生活し 身近な事象に一喜一憂している・・のですね。

そんな割り切りができるって素晴らしいことなのでしょうか? しかし、そうでなければ

生きられないのですね。

原子力の日に当たって、改めていろいろと考えさせられたのでした。